−マルチエージェントシミュレーションラボ−

車や人の流れの変化を予測する

シミュレーション技術。

まちづくりのアイデアをどんどん

試してみよう!

代表研究者:服部 宏充

-

これはなんですか?

-

大学の近くの道路や建物を再現し、人や車の動きをシミュレーションしているものです。緑のライトが人、赤いライトが車の動きです。建物はブロックで表しています。左下に大学がありますね。

-

「イタリアン」とか「フレンチ」とかいうのは?

-

そのブロックは自由に動かせるようになっています。ちょっと入れ替えてみてください。ほら、ライトの動きが変わったでしょう。「その場所にイタリアンのファミリーレストランができた時の人や車の動き」に変わったんです。

-

本当ですね。どうして変わったんですか?

-

例えば、国道沿いに大きなイタリアンファミリーレストランができたら、週末はファミリー層が車で訪れ、交通渋滞が起きるかもしれません。大学の近くにリーズナブルな中華ができたら、平日は大学生でにぎわうけれど、授業がない週末は空いているかもしれません。でも車の動きにはあまり影響しませんよね。徒歩で店に行く人が多いと考えられるからです。

-

なるほど!そういうことですね。

-

私たちの社会は、さまざまな要素が複雑に影響し合って動いていますよね。行政機関が交通渋滞などの社会課題を解決しようとする時、頭の中でさまざまな条件を想定して結果を予測するには限界があります。だから、こうしてコンピュータ上で実際に近い状況を作り「駅前の混雑を解消するため、ここを進入禁止にしたら?」「加えて信号の長さを変えたら?」など、さまざまな条件の組み合わせをシミュレーションして結果を予測し、それをまちづくりに活かすことができるのです。

-

私も「こうなったらいいのにな」と思うことがあるので、試してみたいです。

-

ぜひやってみてください。みんな自分の住む地域のことを真剣に考えていますよね。その考えをもとにさまざまなシミュレーションをして「ほら、ここの渋滞が解消された」とか「意外とうまくいかないな」と、行政側の人や、他の住民と話しながら試す未来が来たらいいなと考えています。

「マルチエージェントシミュレーションラボ」とは?

通学や通勤の途中で「駅前のロータリーで停車中の車が多すぎる」「朝の渋滞、なんとかならないかな」など、地域のさまざまな課題に気づく人は多いと思います。「私ならこう改善する!」「行政はなにもわかっていない!」と怒っている人もいるかもしれません。

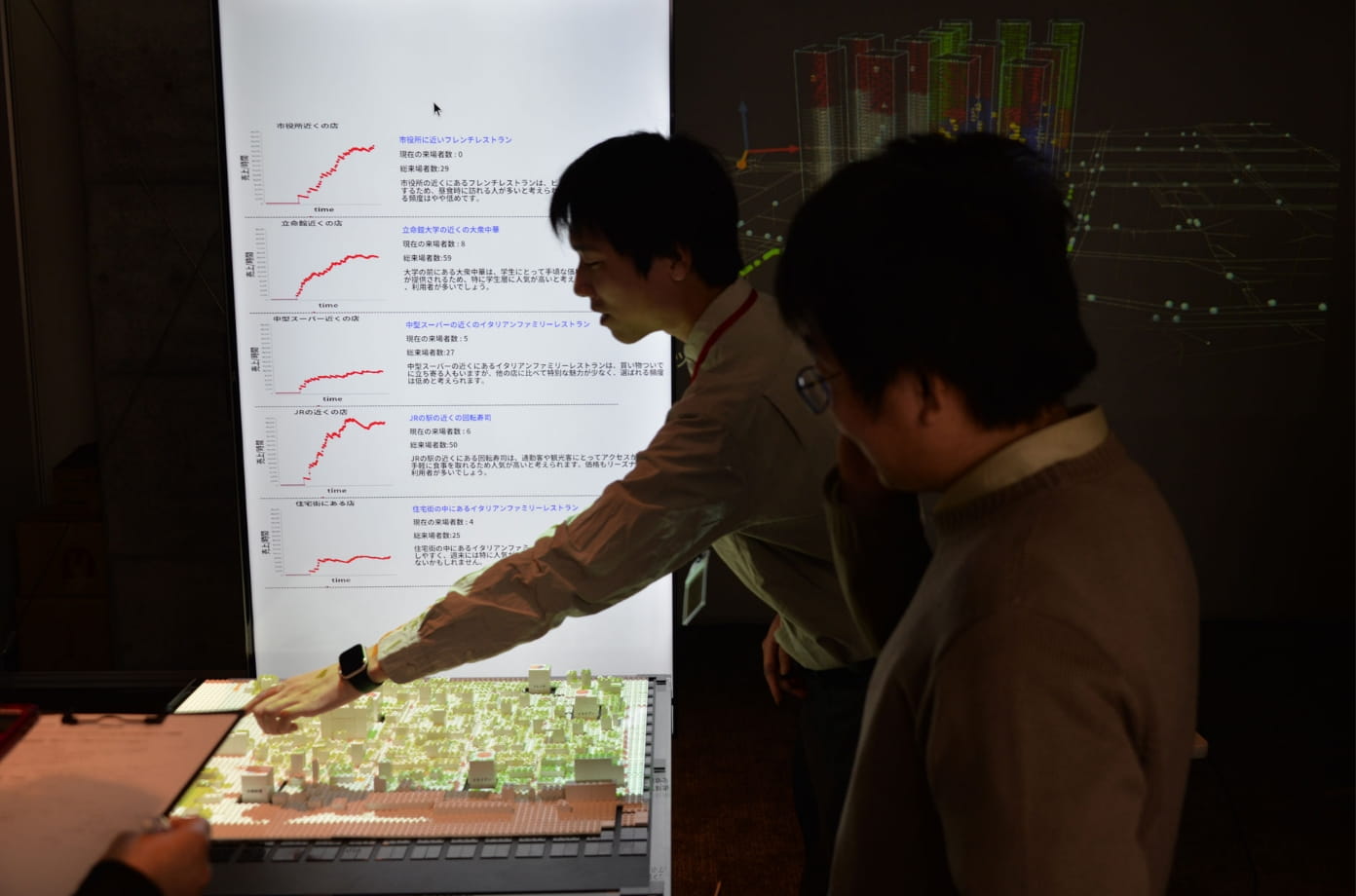

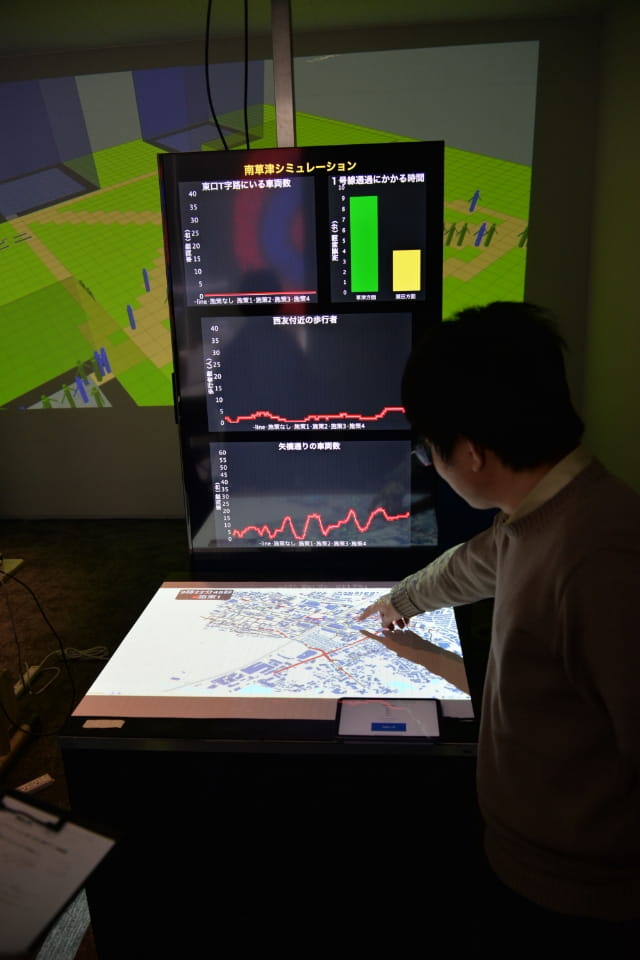

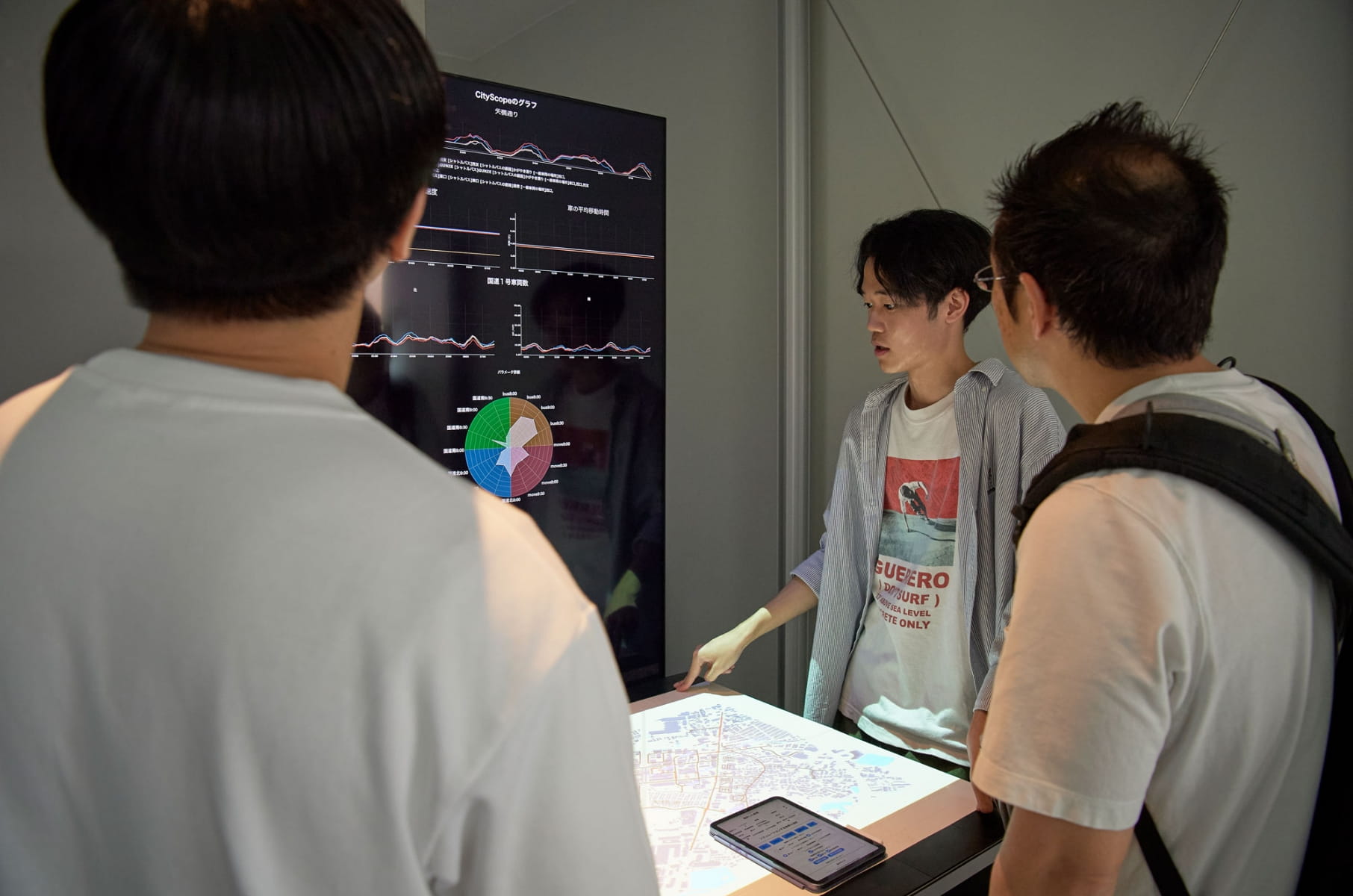

情報理工学部の服部宏充先生のラボにあるのは、「マルチエージェントシミュレーション」という技術を活用した、都市デザインのためのツールです。ツール上に展開する仮想の現実の中で、それぞれの行動基準で動いている人や車が、交通規制や商業施設の出店など、さまざまな都市環境の変化にどう対応するかを即座にシミュレーションし、結果を予測することができるもの。今あるツール上に再現されているのは、JR茨木駅と阪急南茨木駅の間、大学近隣の人ならおなじみのエリアです。都市環境はレゴブロックで自由に設定変更ができるので、誰でも自分の考えたアイデアをツール上で試してみることができます。

服部先生がこのツールを開発してラボに置いているのは、地域の施策づくりに市民が参画できる未来に期待しているからです。「生活者としてのリアルな問題意識から生まれたアイデアが、施策に反映されることがあるかもしれません。逆に、『絶対こうするべき!』と考えていた改善策が、別のどこかに重大な不都合を生じさせることに気づくかもしれません」。多くの選択肢から条件にみあった最適な組み合わせを見つけるには、情報技術を活かしたシミュレーションによる予測が不可欠です。

「このようなツールが行政と住民の間に存在することによって、さらにアイデアが引き出されることを期待しています」と服部先生。茨木市とはすでに協力関係ができつつあります。今後、市が把握している人や車の動きのデータを共有できるようになれば、さらに精度の高いシミュレーションが可能となり、服部先生の期待する未来に近づくことができるでしょう。

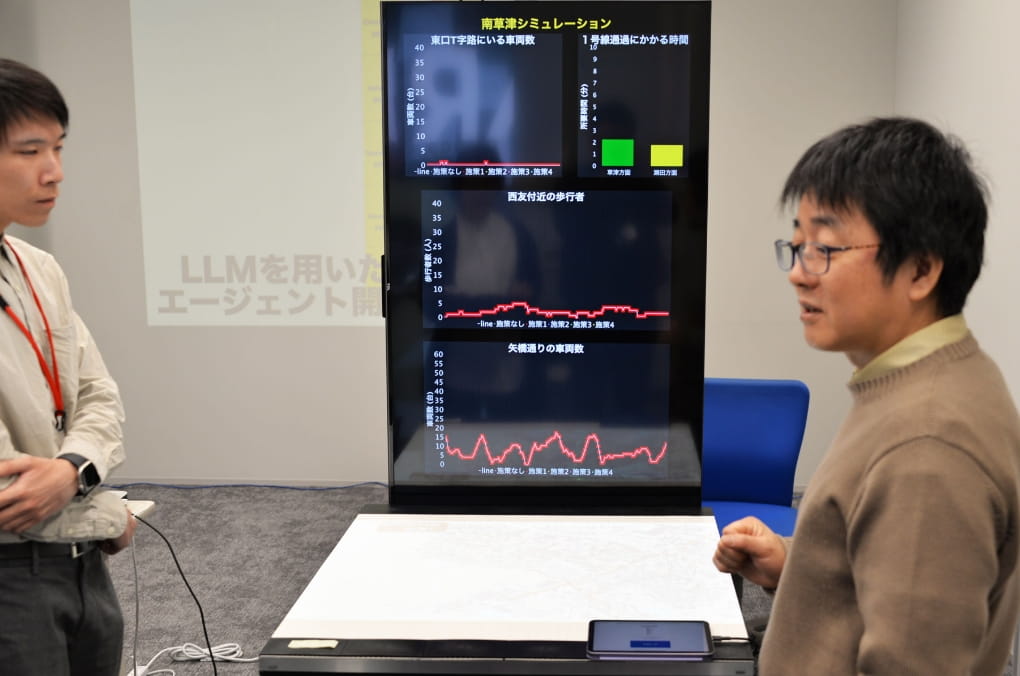

いばらき×立命館DAYでの様子

-

voice 01

参加者の声

11歳です。スタンプ機能の機械的なところなどについて説明してもらえて、とてもわかりやすかったし、実際にいろいろ試すことができて、すごい!と思いました。

-

voice 02

学生の声

今回は「誰にでも触れるシミュレーション」を目指しました。想定通り家族連れの方がすごく多く、それぞれいい評判をいただいています。小さいお子さんでも触りたいと思えるものにできたかなと思っています。今後は、数値設定などの点でさらに精度をつきつめると共に、「こんなシミュレーションをしてみたらどうですか?」という提案ができる機能の搭載も検討していきたいと思います。

先生からひとこと

-

研究者データベース

研究者データベース服部 宏充

情報理工学部 教授

専門分野:マルチエージェントシステム

関連リンク

- Home

- SP LAB / SP LAB X

- 車や人の流れの変化を予測するシミュレーション技術。まちづくりのアイデアをどんどん試してみよう!

たくさんの選択肢から、何を選び、どう組み合わせればベストな結果を得られるのか、それを見つけることは人間には困難です。行政の場合、予算や環境負荷などさまざまな条件があり、その組み合わせは膨大な数になるかもしれません。その中から最も好ましい組み合わせを人手で見つけ出すことは大変なので、情報技術を活かしたシミュレーションが有用なのです。ぜひラボに来て、皆さんが考えるアイデアを試してほしいです。ブロックを動かすと瞬時に人や車の流れが変わる仕組みは、ツールの下を見るとわかるかもしれません。ChatGPTのような大規模言語モデルも活用してシミュレーションのモデルを構築する機能についても説明したいと思います。

今、私は、課題解決のアイデアそのものもAIと一緒に考えるシステムについても研究しています。AIを現実の問題の解決にどう活かすのか、行政の皆さん、住民の皆さんと一緒に考えたいと思います。