−VR × 心理学−

1つのアバターを2人以上で

動かしたらどうなる?

VRで「融合身体」の世界を体験しよう!

代表研究者:木村 朝子

-

ヘッドセットとコントローラーが2つずつ。対戦型のゲームですか?

-

2人で1つのアバターを動かしてアップルパイを作るゲームです。落ちてくるリンゴを協力しながら受け止めたり、材料を切ったり…

-

えっ、そんなことができるんですか?アバターといえば、VR空間にいる自分の分身。自分の動きと同じように動くものだと思っていました。

-

アバターって、別に実際の人に合わせる必要はなくて、女性が男性のアバターを使ってもいいし、なんなら犬でも猫でもいいわけですよね。

-

そうですね。

-

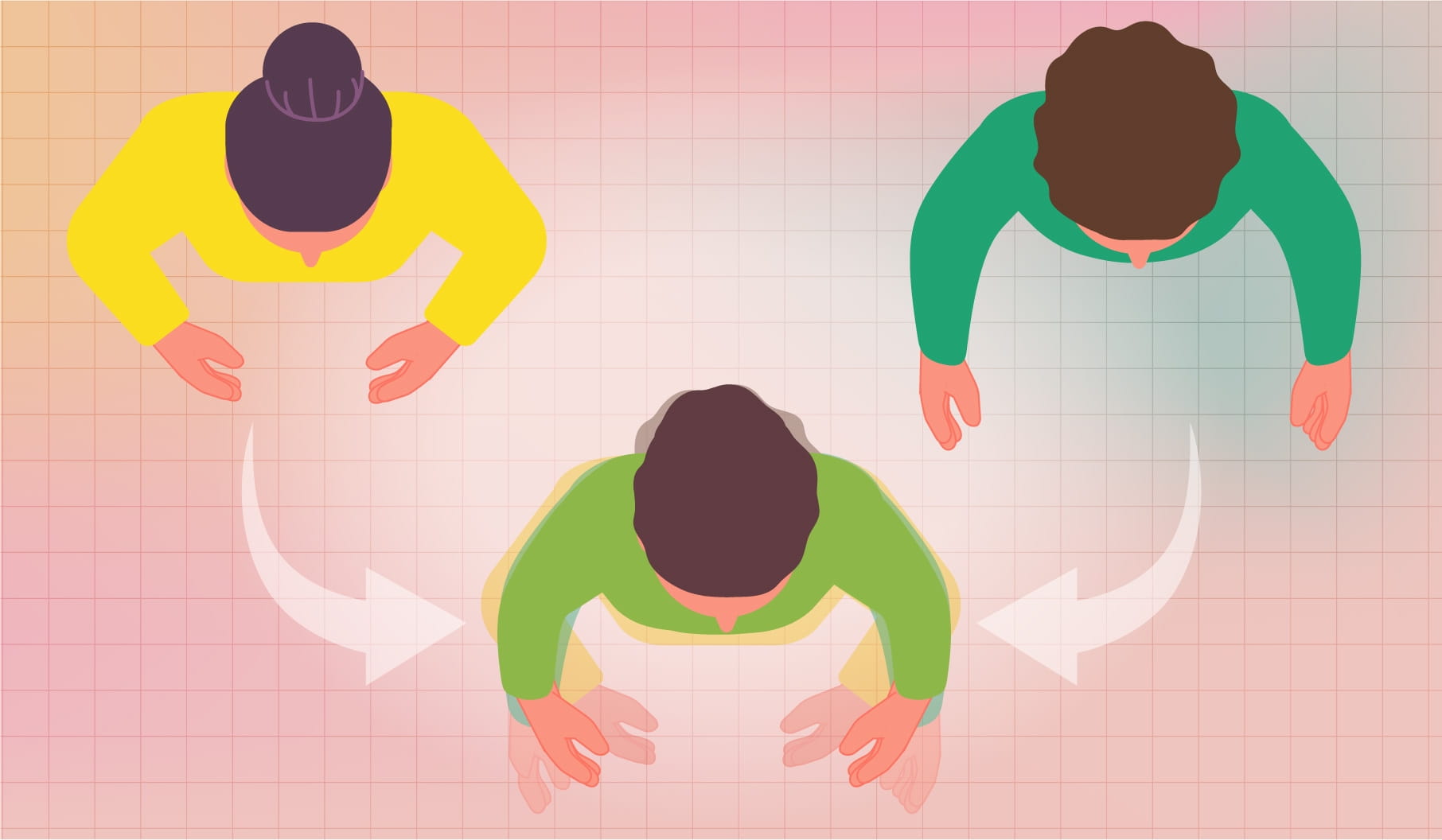

だったら、1つのアバターを1人の人だけが動かす必要もないと思いませんか?2人以上の人で1つのアバターを動かすことを「融合身体」と呼んでいるんですよ。

-

うーん、2人でやったら、絶対に自分の思った通りには動かないですよね。

-

1人で動かすよりも、やりにくそうということは想像がつきますよね。でも例えば、若い職人が、師匠との融合身体を通して、その技を短期間で身につけることができたら…?そんな想定のもとで多くの研究が進められています。私はこのラボで、心理学の先生と一緒に、融合身体で人がどのようなことを感じ、どう動くのか、なぜそうなるのかといった、人間の「感じ方」の研究をしているんですよ。

-

一度やってみてもいいですか?

-

ぜひ。もう1人はこのゲームに慣れているので、きっとリードしてもらえると思いますよ。

-

わー、ひっぱられるような感じがあります。ちょっと強引に誘導してもらっているというか…でもだんだん楽しくなってきました。

-

今後、融合身体が当たり前の時代が来るかもしれません。でも、ただ技術が進歩すればいいというわけではありません。私は、この技術を確実に積み上げ、人間が安全に使えるようになるためにも、人が融合身体をどう感じ、どう行動するかを研究したいのです。たくさんの方に体験してもらって感想を聞きたいと思っています。

「複合身体」を動かす人間の動き方・感じ方を検証

VR空間で2人以上の人が共同して一つのアバターを動かすシステムのことを「融合身体」といいます。複数の人の動きを平均した動きがアバターに反映される仕組みです。動きを反映する割合も変更できるので、例えば、初心者がダンスの先生の動きをまるで自分の動きのように体感したり、トップアスリートのフォームを会得したりできる日が来るかもしれません。身体に障害がある人も、他の人の動きを借りて自由に動けるようになるかもしれません。仮想空間では、自分の動きを等身大で反映させなくてもいいのです。

情報理工学部の木村朝子先生は、このラボで、融合身体を動かす時に人がどのようなことを感じ、どう動くか、それはなぜかを研究しています。「他の人の動きに合わせて自分の動きを調整してしまったり、アバターが自分の分身であるという感覚が薄くなったり、1人で動かす時とは違う行動や感覚があると思います。融合身体によって人間になにが起きるのか、どうしてそのようになるのかを、心理学の先生と一緒に探っているのです」。

新しい技術に対して人間がどう反応するか、どう感じるか、なぜそうなるのかがわからない状態で、使うことはできないと木村先生は言います。「面白いから、便利だからいいというのではなく、実際に使って、役立てるためには、こうした研究を積み重ねる必要があると私は考えています」。

ラボでは簡単なゲームを通して、融合身体を実際に体験できます。次々と落ちてくるリンゴを2人で左右に動きながら受け止めたり、目印にタッチしたり…「自分の動きがすべて反映されない状態をどう感じるか、ぜひ体験して聞かせてください」。そして何よりも、最新のVR体験を楽しんでほしいと木村先生は言います。「こんなことができるんだ、だったら将来はこうなるかも!など想像してもらえたら嬉しいです」。

いばらき×立命館DAYでの様子

-

voice 01

参加者の声

柴田教授の研究室でVRやARの研究をしていたOBです。どのラボも、私の在学中と比べてとてもきれいで、動きもスムーズでした。融合身体は初体験です。なんか不思議な感じがしました。思い通りにいかない感じと、見えてる世界と聞こえている内容が違うのが楽しかったですね。全然知らない技術を体験できて良かったです。

-

voice 02

学生の声

常に「ちゃんと動いてくれるかな」という心配をしながらの1日でした。準備期間中は、仕様を満たしているか、バグが出ないかどうかにひたすらフォーカスしてきたのですが、今日はゲーム慣れしてない方やお子さんも来てくださったので、もっとユーザーが理解しやすい、操作しやすい工夫や説明も必要だったと思います。お子さんにも使ってもらえるいいゲームをつくるのは難しいですね。情報理工学部にはゲームができる人が多いため、何も言わなくてもわかるのが当然だったのですが、多様な方に遊んでもらえたことによって、実は偏った環境であるということに気づくことができました。

先生からひとこと

-

研究者データベース

研究者データベース木村 朝子

情報理工学部 教授

専門分野:ヒューマンインタフェース

関連リンク

- Home

- SP LAB / SP LAB X

- 1つのアバターを2人以上で動かしたらどうなる?VRで「融合身体」の世界を体験しよう!

例えば、現実には大きいものを持っているのにVR空間での自分は小さいものを持っているとしたら、どんな感じがするでしょう。その大きさの違いをだんだん小さくしていったら、感じ方はどう変わるでしょう。私たちは、五感で知覚し、脳で融合した世界が、現実の世界だと信じて疑っていませんが、実際にはそうではありません。心理学にはこうした人間の知覚の不思議さに関する現実世界での研究の積み重ねがありますが、VRの技術でさまざまな状況を作り出して体験することによって、その不思議さをさらに深堀りできるようになるでしょう。このラボでは、異なる分野がクロスすることの面白さも感じていただけるかもしれません。