−MR × 学び・暮らし−

炎色反応も、カエルの解剖も。

全員が安全に体験できる

MR教材の世界。

代表研究者:大島 登志一

-

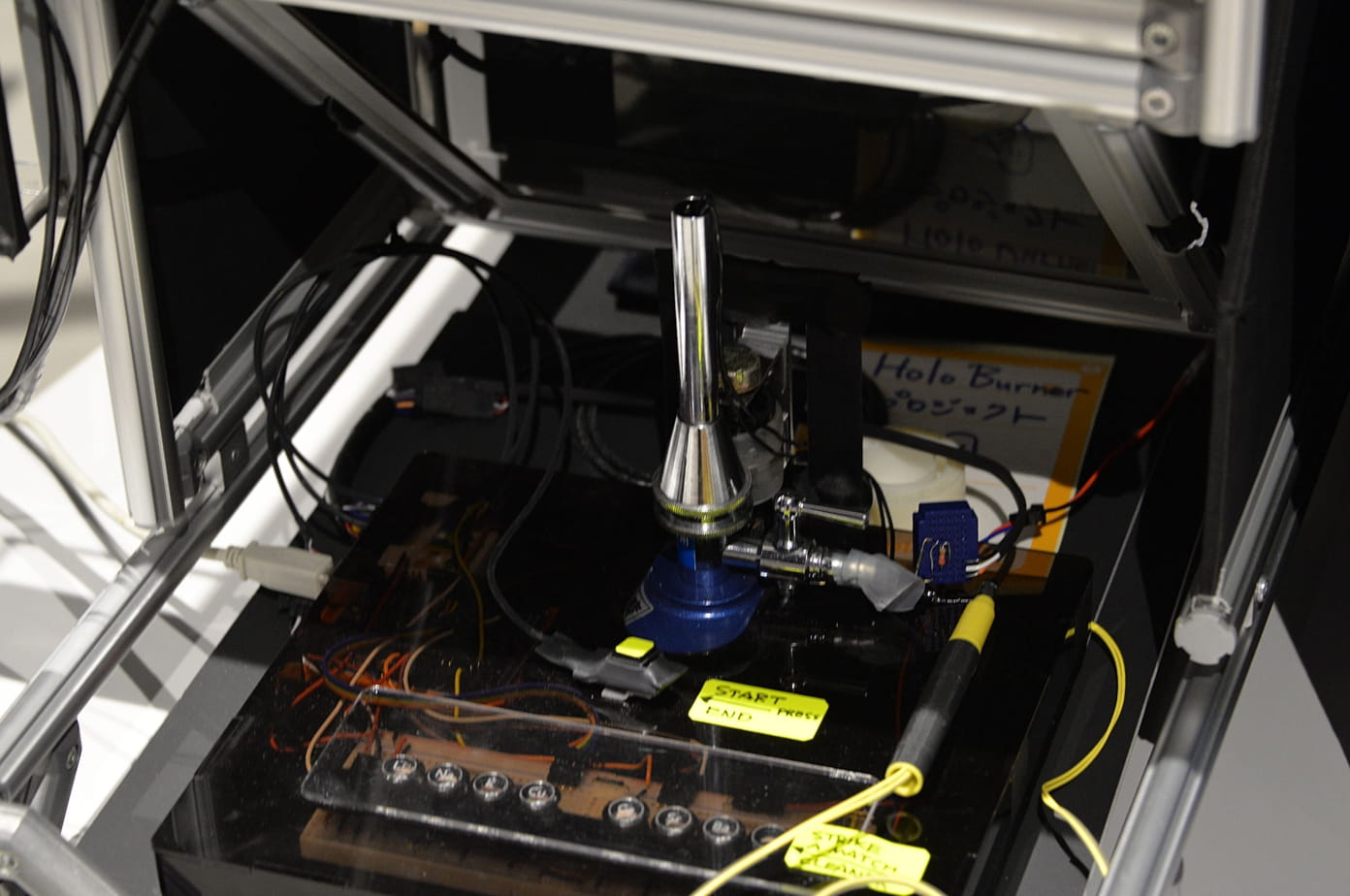

ガスバーナーですね。点火する手順が学校のテストに出た覚えがあります。

-

安全に点火するための手順がありますからね。でもその手順をクラス全員が実際に体験することは難しいです。このガスバーナーは、映像の技術を使ったバーチャルな炎が出るようになっていて、安全に手順を学ぶことができます。一度点火してみてください。

-

あれ?点火できません。

-

正しい手順でないと炎が出ないようになっているんです。もう一度やってみてください。その後、下の元素から1つを選んで炎の中に入れてみましょう。炎色反応の実験ですよ。

-

今度は点火できました。リチウムを選んだら…青い炎が赤く変わりました。楽しい!

-

これなら、指導者がつきっきりでなくても、ガスバーナーの危険性を理解しつつ、世界がいろんな元素からできていることを楽しく学ぶことができますよね。

-

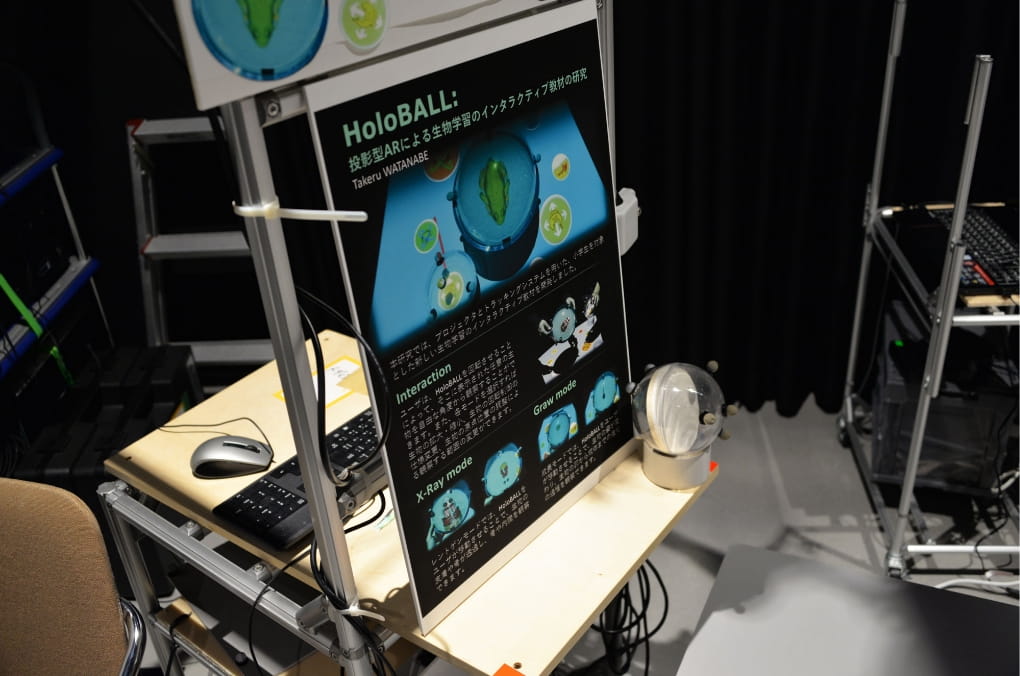

そうですね!こちらは、ボールの中にカエルが映し出されていますね。

-

MRの技術を使ってインタラクティブな生物学習ができる教材です。カエルを捕まえて教室で飼って観察するのは大変です。でもバーチャルの世界でなら、さまざまな方向から、拡大もしながら観察でき、解剖しなくても、皮ふや骨を透過して骨や内臓を観察できます。卵から成長するカエルの一生を観察することもできるんですよ。

-

とてもきれいなので、つい見入ってしまいました。

-

映像としてのクオリティを追究しつつ、MRの技術を取り入れて、学びや暮らしに活かすことを目指しています。

作り込んだ映像にMR技術を取り込み、学びと暮らしに活かす

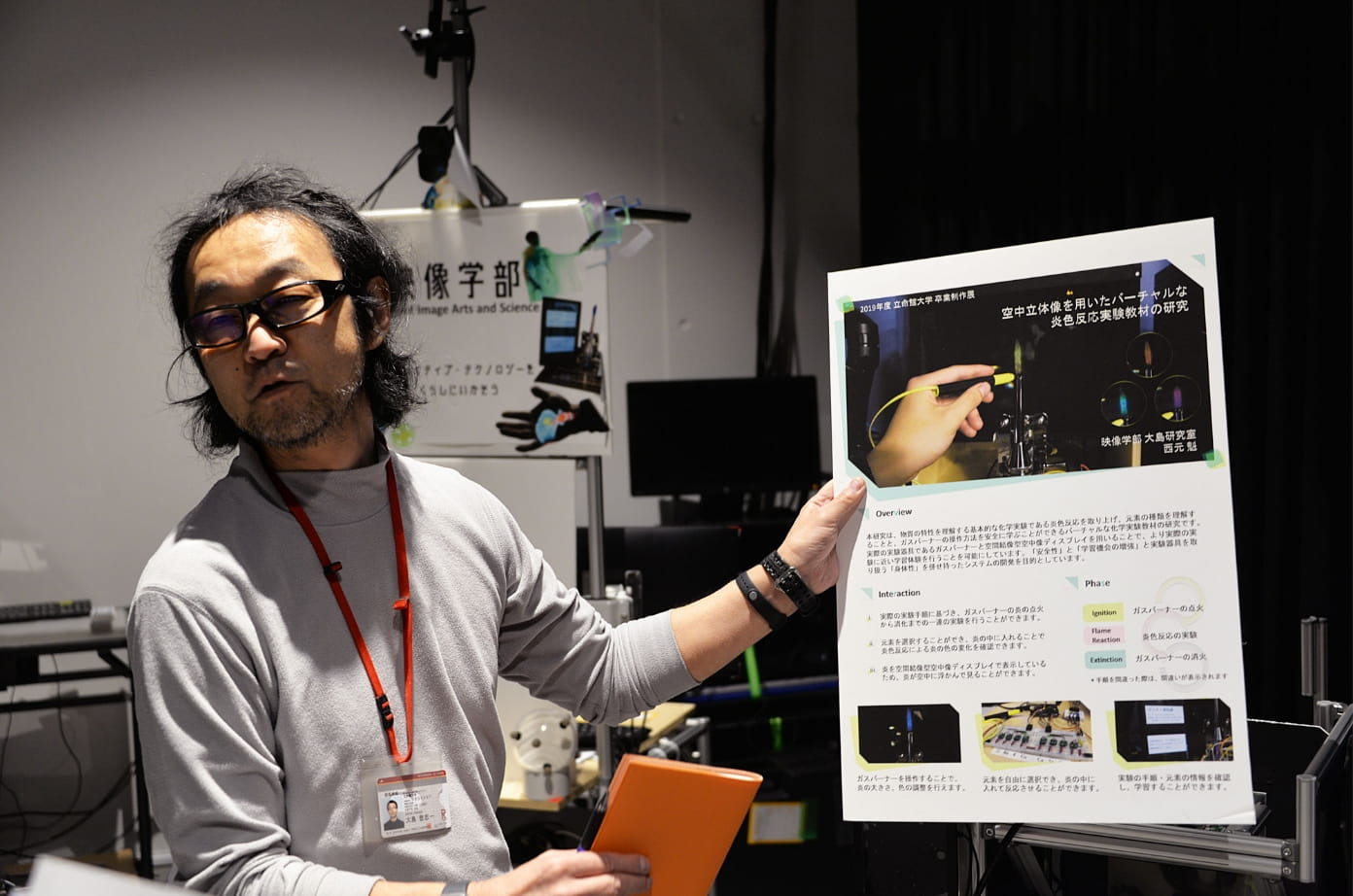

MRの技術は人の生活にどのように役立つのか?中でも「学びと暮らし」に注目して研究しているのが、映像学部の大島登志一先生です。例えば、昔は教室で当たり前に行われていたカエルの解剖実験。生命尊重の観点から、また、子どもの精神的な負担を考慮して、実施する学校は少なくなりました。それでも生物の身体のつくりを学ぶことは大切です。そこで大島先生は、「バーチャルな世界の中でカエルを育て、殺生せずに解剖ができるシステムを作りました。「HoloBALL」と名付けられたこの教材は、球形の立体の中にカエルが投影されていて、自由な角度から観察でき、拡大・縮小も可能です。皮ふや骨を透過し、骨や内臓を観察することもできます。優れた教材であると同時に、球体に浮かぶ映像に引きこまれて、ずっと見ていたいような魅力もあります。

大島先生はメディアアーティスト。作り込んだコンテンツ制作にこだわっています。そこに最新のXR技術を組み合わせた作品を展示しているのがこのラボです。天井には12台のモーションキャプチャカメラを設置。「HoloBALL」にもマーカーがついていて、ボールの位置や傾きをこれらのカメラで検出し、リアルタイムで映像を投影する仕組みです。アミノ酸の構造を学べる教材や、AEDを用いて倒れている人を救命する方法をMRによって体験できるシステムなど、学びや暮らしに役立つコンテンツがいくつも常設されています。

「技術の進歩がとてつもなく速い。映像の世界も、新しい技術をできる限り取り込みながら、コンテンツ作りに力を入れる方向に向かうでしょう。我々の破天荒なアイデアを実現してくれる技術とコラボできれば嬉しいですね」と話す大島先生は、将来、Collaborative Intelligence Reality(協調知現実)の時代が来ると考えています。「さまざまな人の知を複合し、あたかも自分の知であるかのように活用できるようになるでしょう。人の知覚の80%以上を占めるとも言われる視覚情報を中心に多感覚型のMRがそれを可能にすると期待しています。ので、MR技術を盛り込んだ映像の可能性はさらに広がると考えています」。

いばらき×立命館DAYでの様子

-

voice 01

『MRを用いた一次救命処置訓練システム』

参加者の声人助けができて嬉しかった!/リアルな感覚が強いので、訓練としても有効かも?/いろいろな現場で活用できそう/一度体験できたので、もし実際に使う場面があっても大丈夫かも/

-

voice 02

『アミノ酸の構造の教材』

参加者の声マニアックで素敵でした。初めての体験でした/アミノ酸の構造を楽しく学べました/分子の構造を視覚的に理解できました/立体構造が確認できたのが良かったです/

-

voice 03

参加者の声

先輩の研究を紹介しました。化学、アミノ酸ってちょっと分かりにくいイメージがあるのですが、MRを使って直感的にハッピーや楽しさを感じてもらえたらと思って対応していました。お子さんがたくさん来てくれたのが印象に残っています。体験される方を見ながら、研究に発展させられるようなヒントもらえたのですごく良かったです。次は自分の作品を展示したいですし、説明の練習もして臨みたいと思います。

-

voice 04

参加者の声

私たちはVRゴーグルに慣れていて、操作感も分かるのですが、初めての人は、思っていたより分かりづらいものなのだということを知りました。想定していたよりもていねいな説明が必要だし、自分から誘導しなければいけないということも学びました。

先生からひとこと

-

研究者データベース

研究者データベース大島 登志一

映像学部 教授

専門分野:VR(人工現実感)、MR(複合現実感)

関連リンク

- Home

- SP LAB / SP LAB X

- 炎色反応も、カエルの解剖も。全員が安全に体験できるMR教材の世界。

新しい技術は、研究者だけではなく、それを必要とする人がいて、世の中で使えるようにする人がいて、初めて社会を動かすことができるものだと思います。だから、皆さんも、新しい技術に対してただ傍観者になるのではなく、こんな風に使ってみたい、こういう形で手元にあってほしいということを、実際に体験して、たくさん感じ、考え、言葉にしてください。

SPLAB、SPLAB Xは、まさにスプラウト、生まれ出ずる技術をさまざまな方に体験していただく場であり、これから社会がどう変わっていってほしいかをフィードバックしていただく場であると思っています。