QULTIVA×経営学部

学生一人ひとりの可能性を掘り起こし、育てるプラットフォーム「QULTIVA(カルティバ)」、

経営学部の正課授業としても取り組みを開始

OUTLINE

立命館大学社会共創推進本部は、実社会が抱える課題をテーマに、仲間と共にその解決策を考えながら、参加者一人ひとりの可能性を掘り起こし、育てる人材育成プログラム「QULTIVA(カルティバ)」を構築し、2024年度春セメスターより始動させています。立命館学園がR2030で掲げる創発性人材の育成を目的とするもので、TRY FIELDで実施されるプロジェクトをはじめ、課外での学びに積極的に取り入れられ、自主的に参加した学生の可能性を育んでいます。

2024年度秋セメスターからは、このプログラムを正課の科目に取り入れる試みも始まりました。その一つが経営学部「経営学特殊講義α」です。茨木市が抱える社会課題をテーマに、グループワークを通して解決に向けたプロジェクトを進めていく授業で、履修した約50名の学生は、10グループに分かれて、経営学部の先生だけでなく、茨木市職員の方、さらには幅広い分野の専門家の講義を受けながらプロジェクトに取り組み、成果を発表しました。

その内容と、「QULTIVA(カルティバ)」プログラムがどのように活かされたのかについてご紹介します。

EPISODE

EPISODE01

大人数でもグループワークが可能な

プログラムとOICの施設

2024年秋セメスター「経営学特殊講義α」は、OICのある茨木市の社会課題をテーマに、グループワークを通して解決に向けたプロジェクトを進めていく科目として設定されました。担当する経営学部教員の講義、茨木市からの課題発表と解説だけでなく、プレゼンテーションのためのAdobe Expressを活用した生成AI等の利用法、それに付随する著作権侵害の問題に関わる弁護士の解説など、さまざまな角度からの専門家の講義も取り入れた、非常に充実した内容です。当時、担当教員の1人として教壇に立った立命館大学副学長で社会共創推進本部長の三宅雅人教授は、「『QULTIVA』のスキームや人材育成の考え方を学内の先生方に広くお伝えし、まずは、経営学部の授業に取り入れていただきました。本講義を例に、更にQULTIVAへ参加する学生が増えればと期待していました」と話します。

教室はOIC H棟201教室、Learning Infinity Hall。6人がけのブースそれぞれに、タッチパネルモニター、カメラ、マイク、スピーカー、パソコン接続ケーブルが設置されていて、グループごとの作業を先生が手元で把握でき、グループの作業内容や資料を学生自身の操作によって全体化したり、特定のグループだけと共有したりも可能です。

担当教員の1人、経営学部の後藤智教授は言います。「経営学部は大規模な科目が多いため、授業内でグループワークによるプロジェクトを行うのが難しい面がありました。しかし、Learning Infinity Hallなら大人数でのグループワークも可能なので、この挑戦的な試みをぜひやってみたいと思いました」。

©2020 一般社団法人 次世代教育・産官学民連携機構 & Accenture.

All Rights Reserved.

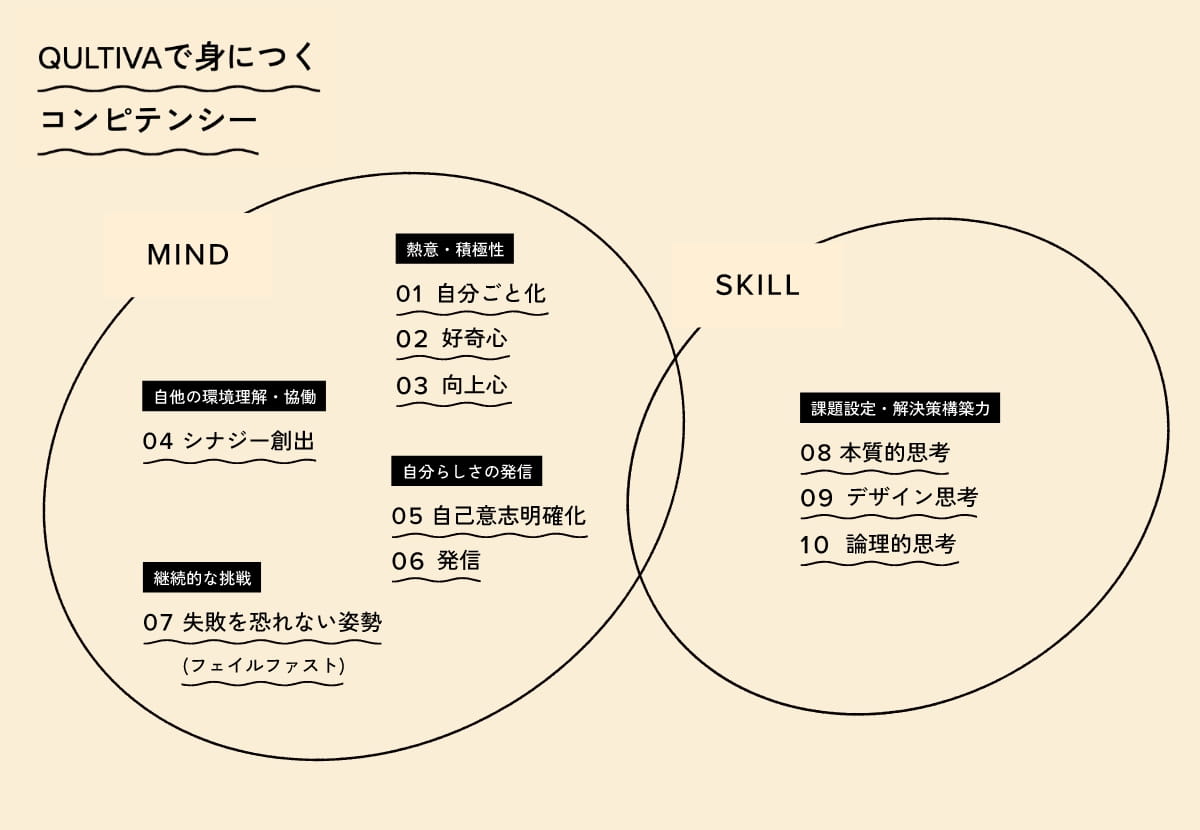

「QULTIVA」の大きな特徴は、これからの時代を、学生一人ひとりが力強く生き抜いていけるように、プログラムの実践を通じて、高い成果を生み出す人に共通して見られる行動・思考特性「コンピテンシー」の習得を可視化し、支援するものです。

「QULTIVA」では「コンピテンシー」を7つのマインドと3つのスキルに落とし込んでいます。7つのマインドとは、01自分ごと化、02好奇心、03向上心、04シナジー効果、05自己意思明確化、06発信、07失敗を恐れない姿勢。3つのスキルとは、08本質的思考、09デザイン志向、10論理的思考。

グループワーク進行中にも、さまざまな形でリフレクション(振り返り)を行うことによって、学生自身がコンピテンシーの習得度合いを意識しながらプロジェクトを進行させていきます。

EPISODE02

茨木市の会議室で

怒られるようなものでなければ

君たちは絶対に勝てない

「経営学特殊講義α」を履修した学生は約50人。1回目の授業では、後藤先生から社会課題の解決と経営学部の学びについて、三宅先生からは「QULTIVA」についての講義があり、コンピテンシー測定の初回入力も行われました。「創発性人材とは、我々教員でも思いもしない発想や行動をする人材。極めてハードルが高いのですが、少しでも近づいていくために、まずは、常に自分で振り返ること、今の自分に何ができて、何ができていないかをしっかり振り返り、最後にはどこが伸びたのかをしっかり理解してもらうことが大切です」(後藤先生)。

2回目の授業で茨木市から投げかけられたのは2つのテーマでした。1つは、最近、市南部できたあたらしいまち「イコクルいばらき」が、持続的に盛り上がるような取り組みの検討。もう1つは、北部の安威川ダム周辺にオープンしたばかりの、長さ日本一の吊り橋がある「ダムパークいばきた」を起点とする観光需要喚起策の検討です。

早速4、5人ずつのグループに分かれて取り組みを始めた学生たち。でも後藤先生には物足りなさが生じていました。早々にアイデアを固めようとするグループがあったからです。「茨木市の方からのプレゼンに、少し質問した程度で決められるような課題は、すでに検討されています。市のことを毎日考えている人がその程度のことを考えてないわけがないでしょう。プロを舐めてはいけない。そんなのはもう捨てなさいと指導しました。茨木市の会議室で言ったら絶対に怒られるようなことでないと君たちは勝てないと」(後藤先生)。

スタート地点に立ち返った学生たちは、それぞれの課題について深堀りし、調査し、質問も投げかけて、自分たちオリジナルのアイデアを形作っていきました。物流施設やダムパークへの現地視察を行うフィールドワークでは、運営担当者や市の各担当課の説明等で理解を深め、グループ内でのリフレクションを繰り返していきます。中間発表では、市の担当課職員より学生に次々と質問が投げかけられることによって、学生の理解がさらに深まっていきました。

そして、最終発表。学生グループが提示したのは、例えば「トラックに泊まろう」というアイデアでした。物流施設と商業施設が近接する「イコクルいばらき」の特性に着目したものです。その内容は、日本GLPが運営する物流施設「ALFALINK 茨木」のトラック駐車スペースにトレーラートラックを用意し、施設のトイレやシャワーを利用して宿泊できるようにするというもの。同エリアで店舗を構えるニトリの家具を、月替わりでトラック内に揃えるアイデアも披露されました。「イコクルいばらき」には、ホームセンターのビバホームやスーパーマーケットのロピアもあるため、手近に炭や食材を調達してバーベキューを楽しむこともできます。茨木市企画財政部政策企画課企画連携グループの北冨グループ長も「エリア全体を使いこなし、堪能するというテーマに合致していましたね」と高く評価しました。このグループは日本GLPの担当者にメールを通してさまざまなデータを提供してもらうなど、しっかりした調査行ったうえで発表に臨んでいました。

ダムパークの方では、現在行われている吊り橋でのバンジージャンプを複数のアクティビティとして展開する案が示されました。たとえば、夜間にLED電飾をつけた「ナイトバンジー」、サウナ後の「サウナバンジー」、さらにアート作品の被写体として参加できる「アートバンジー」などのアクティビティです。このグループも学生ニーズの調査をもとにアイデアを編み出していました。「アクティビティの選択肢が多い方がよい」という結果が出たものの、多数のアクティビティを用意するのはコスト面で現実的ではないため、切り口を変えて、既存のアクティビティを何通りにも楽しむという発想が生まれたといいます。

発表後、後藤先生は「思っていたより完成度の高いものが数多く出てきて驚きました。我々も学生を舐めていたかもしれません」と学生の頑張りを評価していました。

EPISODE03

半年間で身につけた

「物事に向かう姿勢」を

今後の学びに活かしてほしい

最終発表後、最後の授業では、コンピテンシーのまとめとして、各学生が、セルフリフレクションの推移と気づきを提出しました。三宅先生は言います。「この点はあまりできていないと自分では思っていたけれど、チームリフレクションを通して、案外人からは評価されていることに気づく学生もいました。自分の評価と他人の評価はまた違うということ、グループ内での立ち位置によって評価ポイントも変わるということを知るのは、今後、就職活動で自己分析やグループディスカッションを行う際にも活きてくるのではないかと思います」。後藤先生は「学外の多くの方にもご協力をいただき、半年間で学生は確実に成長しましたし、間違いなくものの見方が変わっただろうと思います。ただ、『QULTIVA』は、物事に向かう姿勢を作ることを最も重視しているので、半年間の推移だけでは結果はわかりません。彼らが今の姿勢を持って上回生になった時に、どのような学習成果が出るかを見ていかなければいけないと考えています」。

この授業で出てきたアイデアは、茨木市各部局へフィードバックされました。北冨グループ長は言います。「次の機会があれば、次回も同じテーマというのも面白いかもしれません。ダムパ-クいばきたにおける吊り橋エリアの開業や、イコクルいばらきのまちびらきなど、『QULTIVA』終了後に大きなまちづくり上の動きがありましたので、そうした変化を捉えていただきながら、改めて提案を考えてみてほしいですし、今回の提案と見比べてみるのも興味深いと思います。

欲張りな話ですが、アイデアを検討するだけにとどまらず、そのアイデアを実行に移す学生さんが出てきてくれることも期待しています。茨木市では、学生の皆さんの地域での活動を応援する補助制度もあります。公務員であれ、企業人であれ、地域に目を向けることは社会人として重要なスタンスだと思いますので、そのような学生さんが一人でも増えてくれるとありがたいです」。

REFLECTION

プロジェクトを終えて、関わった方々の

振り返りをお聞きしました

-

立命館大学経営学部

後藤 智教授

経営学部では、創発性人材育成に力点を置いたプログラムがスタートします。そこでは「QULTIVA」がマインドセットのための基盤となる科目として位置づけられます。彼らが上回生になった時に学部の教育がどのように変わるのか、あせることなくじっくりと追っていきたいと考えています。

学園ビジョンで掲げる「創発性人材育成」へのアプローチは極めて高いハードルです。「QULTIVA」の取り組みはまだは始まったばかりで、積み重ねていくことに意義があります。一つひとつ成果を共有しながら、経営学部だけでなく、大学全体に広げていきたいと考えています。

-

立命館大学副学長 社会共創推進本部本部長

三宅 雅人教授

履修した学生の皆さんは、次回のプロジェクトでは、今回やらなかった役割を意図的にやってみてください。今回リーダー的な立ち位置だった人は、次回はサポート役に回ったり、発表を担当した人は資料を作る役割を担ったり、いろいろな役割を経験する中で、自分が本当に力を発揮できる立ち位置とは何かを、自分だけの評価ではなく、人の評価も合わせて探ってほしいと思います。社会に出てから役割を変えるのは大変です。できると思って手を挙げたことができなければシビアな評価にさらされます。でも学生のうちなら大丈夫です。いろんなことにトライできるのが学生の特権。ぜひチャレンジしてみてください。

-

茨木市企画財政部 政策企画課 主幹 兼

企画連携グループ長北冨 稔晃氏

2025年3月に改定した市の第6次総合計画のキーワードは「共創のまちづくり」です。人口減少のなかにあっても、人が出会い、何か新しいことが生まれるような「共創の場」を市内に展開していくことで、まちの活力は維持・増大していくという考え方です。大学は、まさにそのような「共創の場」の一つだと思いますし、「QULTIVA」プログラムを通してしっかりしたマインドを持った学生さんがまちに繰り出し、市のいたるところで起爆剤になることに期待しています。