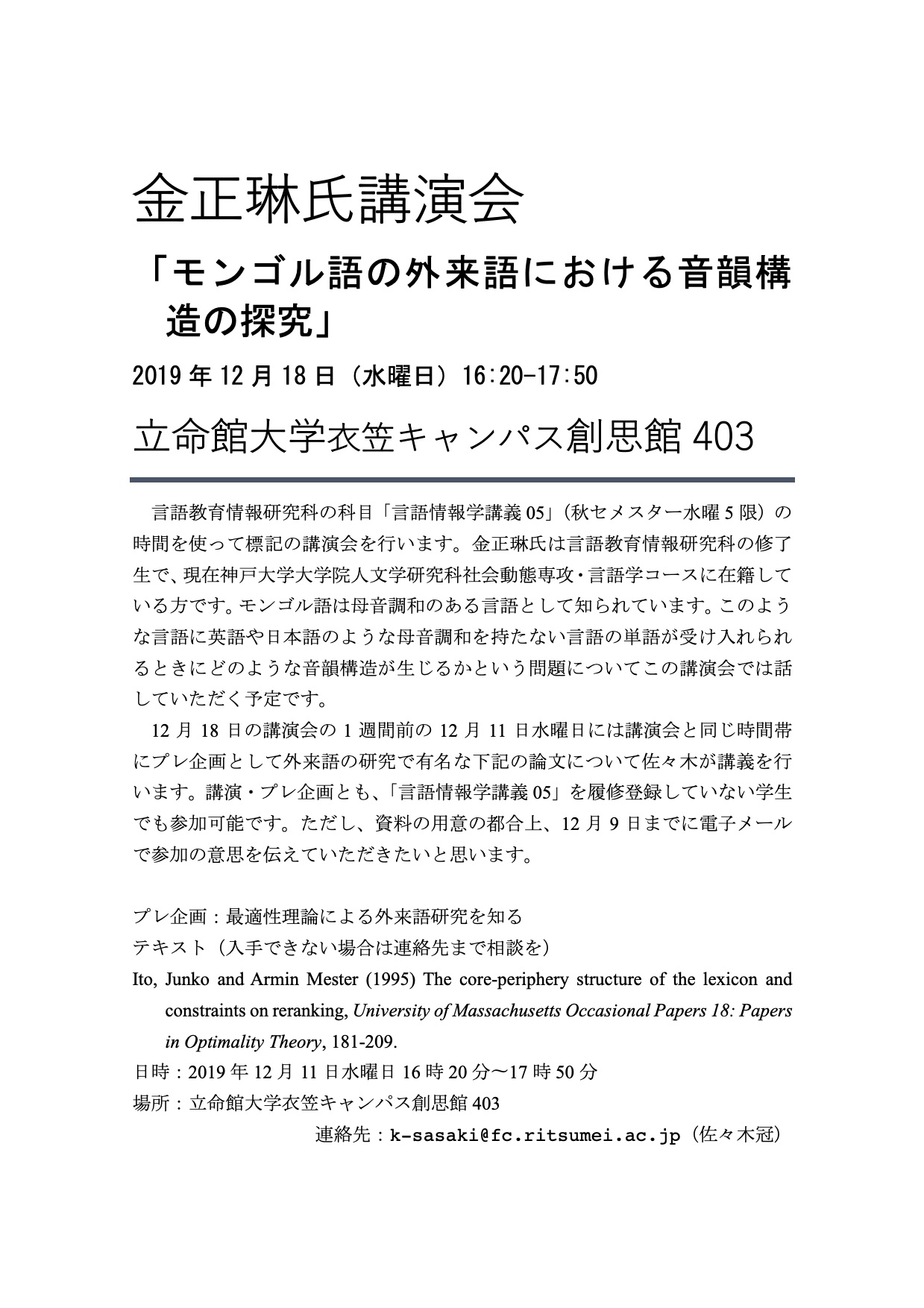

12月18日水曜日の16時20分から「言語情報学講義05」の時間を使って金正琳さんの講演会「モンゴル語の外来語における音韻構造の探究」を行います。プレ企画も行います。講演会、プレ企画とも受講者以外の方も参加できます。ただし、資料準備の都合上、参加される方は2日前までに連絡をください。詳しくは、右の画像か演題をクリックしてPDFファイルで確認してください。

12月18日水曜日の16時20分から「言語情報学講義05」の時間を使って金正琳さんの講演会「モンゴル語の外来語における音韻構造の探究」を行います。プレ企画も行います。講演会、プレ企画とも受講者以外の方も参加できます。ただし、資料準備の都合上、参加される方は2日前までに連絡をください。詳しくは、右の画像か演題をクリックしてPDFファイルで確認してください。

9月19日と20日に台風の被害からの復旧が進む南房総市で調査を行ってきました。一人の話者の家では10日近く経っても電気が復旧していませんでした。ふるさと納税を使った支援ができるサイトが立ち上がっています。関心のある方はアクセスしてください。

9月15日に札幌学院大学言語学談話会第100回記念会でポスター発表をしてきました。ポスターへのリンクを張っておきます。A4でも印刷できます。字が小さくなりますが。

自分自身の研究も進めないといけませんね。昨日は日本方言研究会の発表応募締め切りでした。ネタはあるのですが、残念ながら昨日までに発表要旨をまとめられなかったので、今回は見送りました。応募締め切りがこれからの学会に申し込もうかな。

前期末修了の院生指導が佳境に入っています。7月10日が論文締め切り。論文全体を書き上げて改訂のプロセスに入った院生が2名。部分ごとの文章はできているけれども論文全体がまだできていない院生が2名。このうち終わりが見えてきたのは今のところ1名。スケジュール管理の難しさを感じる今日この頃です。

翌週の5月23日木曜日には角田太作先生の講演会が開催されました。学内外の研究者と院生が集まり盛会でした。よい刺激を受けた方が多かったのではないかと思います。

翌週の5月29日火曜日にはFafs Sashimi先生のトークイベントがありました。こちらは生協の書籍部の主催です。Fafs先生(←こちらが苗字だそうです)のどこが凄いかというと異世界の言語を作り出してしまっているところです。僕はまだFafs先生の作品を一つしか読んでいませんが(『異世界語入門:転生したけど日本語が通じなかった』)、これから時間を作って他の作品も読んでいこうと思います。危機言語をテーマにした作品もありますので、言語学会の危機言語小委員会にいた人間としては絶対に読まないといけません。

先週末は2ヶ月ぶりに札幌に戻りました。妻にFafs先生の作品について話したら、興味を持って『異世界語入門』のネット版を読み始めました。実は妻は講義で学生に人工言語を作らせる課題を出したことがあります。そんなわけで『異世界語入門』に興味を持ってもらうことができました。妻からMark Rosenfelderという人が人工言語を作るマニュアルを出版していることを教えてもらいました。時間があるときに読んでみようと思います。

5月23日木曜日の16時30分から立命館大学衣笠キャンパス創思館SO403/404で角田太作先生の講演会「人魚構文」が開催されます。こちらをクリックすると拡大したポスターをご覧いただけます。

5月23日木曜日の16時30分から立命館大学衣笠キャンパス創思館SO403/404で角田太作先生の講演会「人魚構文」が開催されます。こちらをクリックすると拡大したポスターをご覧いただけます。

ウェブページの更新をしていませんでした。しかし、この間、暇をぶっこいていたわけではなく、南房総市に調査に行ったり、市原市に調査に行ったり、国語研の研究会に出たり、ブカレストとクルージュ・ナポカに出張したりとそれなりに忙しく動き回っていました。部屋の中にいても査読やら何やらで時間が飛んでいきました。

あとはこの間の大きな出来事といえば、引っ越しとダニエラ・カルヤヌ先生講演会ですね。講演会は3月13日に行われました。こちらをクリックするとポスターを見ることができます。

あとはこの間の大きな出来事といえば、引っ越しとダニエラ・カルヤヌ先生講演会ですね。講演会は3月13日に行われました。こちらをクリックするとポスターを見ることができます。自分なりに2018年度の総括をした方が良さそうです。できたこと、できなかったこと、克服すべきこと、などなど。

北海道方言研究会の役員会で「最近『〜〜地方の方言について書いた資料はありませんか』という問合せを受けるようになったので、北海道方言研究会の出版物の目次をインターネットで公開しませんか」と提起しました。が、なんと、すでにそれは北海道方言研究会のウェブページにあったのです。事務局長がこんなことを知らないなんて恥ずかしい限りです。北海道方言研究会の資料に関心のある方は上記のリンクから北海道方言研究会のウェブページに飛んで「会報のご案内」をクリックして下さい。役員会では出版物の電子版の公開方針についても話し合いました。この件は来年度も検討が必要そうです。

京都に戻ったら風邪気味になっていたので、昨日は出張報告書を提出するだけにして、他の用事はキャンセル。だいぶ回復してきましたが、本調子ではありません。明日から2日間口頭試問です。今日は早めに休むことにします。2月は千葉県で2回フィールドワークを予定しています。早く元気にならないと。

昨日(1月21日)秋セメスター最後の講義を行いました。4限は10分時間オーバーしました。自分では「10分早く終わることができるな」などと思っていたのですが、終了時間を勘違いしていました。まずい、まずい。

佐々木が担当する2017年9月入学者は全員がリサーチペーパー締め切りの6ヶ月前までに先行研究の章を書き上げました。まだ、改訂は必要ですが、うれしい限りです。カレンダーを使ったスケジュール管理は、この学生達には有効だったわけです。2017年4月入学者の場合カレンダーを使ったスケジュール管理があまりうまくいかなかったわけですが、一定の条件下ではこの方法も有効であることがわかったわけです。どんな場合にうまく行って、どんな場合にうまく行かないのか、研究してみる必要があります。

岸本秀樹先生と影山太郎先生が編集した『レキシコン研究の新たなアプローチ』(くろしお出版)が出版されました。奥付には2019年2月1日と書いてありますが、Amazonでは1月25日から販売するようです。佐々木が書いた「ラ行五段化の多様性」も載っています。他の論文も興味深いです。これを入り口に文法研究に入っていくことができるのではないかと思います。2019年度、何かの講義で使ってみようかな。

明後日から札幌出張です。

2019年に予定されている出版物は、「ラ行五段化の多様性」(『レキシコン研究の新たなアプローチ』くろしお出版、1月刊行予定)、『明解方言学辞典』(三省堂、4月刊行予定)のいくつかの項目、『日本語の格標示と分裂自動詞性』(くろしお出版)のコメントの章、「日本語方言の斜格」(『日本語の格表現』(仮題、くろしお出版)です。論文(本の章)は2018年中に入稿してあります。

2018年は初めて原稿を落とすということを経験しましたが、振り返ってみるとそれなりに文章を書いてはいたわけです。学生の指導に追われて自分の研究ができていないと思い込んでいたわけですが、そうでもなかったようです。自分の研究ができていないと感じるのは、今一番書きたい音韻論の論文に着手できていないからでしょう。2014年から南房総市の方言の調査を行っていますが、そろそろそこの形態音韻論の論文を書きたいと思っています。促音の分布や形態法に起因する不透明な母音融合、形容詞の活用のリズム上の不透明性など、論文化したいテーマがたまっています。春から夏にかけて論文化したいと思います。

南房総市の方言と言えば、『増間の昔話』音声付き資料の改訂が滞っています。こちらもがんばらないと。それから、今年は『増間の昔話』のCDをいろいろな学会や研究会に持っていって配ろうと思います。昨年の秋の日本方言研究会で配ろうと思っていたのですが、直前に人生初のぎっくり腰を体験してしまい、参加できませんでした。今年は健康にも留意しないと。

院生指導も課題山積みです。2018年7月にリサーチペーパーを提出した院生たちのスケジュール管理が上手くいかなかったため、2019年1月にリサーチペーパーを提出する院生には執筆スケジュールのカレンダーを作って渡したのですが、上手くいきませんでした。10月の中間発表会の時点で調査が終わっていないという状況を避けたかったので、7月中に先行研究の章を書いて提出するように求めたのですが、ほとんど提出しませんでした。まぁ、一人は章の完成版に近いものを持ってきたわけですが、それが例外であったのが悲しい現実です。夏休みは調査や分析に使える絶好の機会です。その機会を無駄にしないためには夏休み前に先行研究の章を書き上げている必要があるわけです。

どういう事情で7月末の締め切り(先行研究の章)を無視したのかよくわかりません。冬になってから「締め切りを守れば良かった」という感想を漏らした院生もいます。実際、5人の院生を指導していますが、締め切り(1月15日)まで10日を切った今日の時点で、ほぼ完成しているのは1名。上の段落で言及した例外の院生です。ゴールが見えているのが2名。残りの2名がどうなるか不透明な状況です。

どうしてこうなったのか? 佐々木の言うことが信用できないからでしょうか? それとも、どの時点でかわかりませんが、友達から「大丈夫だよ」と言われたのでしょうか? 研究倫理に関しては、加害者にならないためにはどうすればよいかを中心に教えていますが、被害者にならないためにはどうすればよいかも教える必要があるのかもしれません。