応用人間科学研究科 震災復興支援プロジェクト

2014年2月18日

「東日本大震災シンポジウム 災害後コミュニティのレジリエンスを引き出す支援とは」

参加者感想

東日本大震災シンポジウムに参加して(応用人間科学研究科 臨床心理学領域 1回生 木下大輔)

今回初の参加となった東日本大震災プロジェクトのシンポジウムでは、本プロジェクトに参加した経緯と、その結果見えてきた現地の課題や「心理臨床家のたまごとしての」成長を中心に発表した。

具体的な内容は割愛させていただくが、その過程はサービスラーニングの連環に即したものとなっており、今回のプロジェクトをサービスラーニングの視点から見たときのねらいに見合ったものであると考えられる。

しかし、専門的な視点から現地の状況を捉えることや、自分の今後の研究に活かすということにおいては、まだまだ課題の多く残ることとなった。それはおそらく、今回のシンポジウムで他の発表者の活動報告や発表を見て感じたことでもあるが、自分自身の経験の少なさや視野の狭さによるものだと考えられる。今後、心理臨床家として社会に貢献していくためには、その社会の構造がどうなっているのかを知るとともに、当事者が何を求めているのかをしっかりと見極められる力を持たなければならない。そして、それらを押さえつつ、今までにない新しい支援の在り方を開拓していく姿勢が求められるであろう。

本プロジェクトやシンポジウムに参加できて、私自身非常に良い刺激を受け、今まで以上に努力しなければならないと感じた。また、このような学びを得ることができたのも、一重にこのプロジェクトに参加している方々のご尽力があってこそである。したがって、このプロジェクトに携わった方々への感謝の意を記して結びの言葉としたい。本当にありがとうございました。

東日本大震災シンポジウムを通して行ったプロジェクトの振り返りとこれからについて

(応用人間科学研究科 対人援助学領域 修士課程1回生 奥野景子)

今回のシンポジウムでは、プロジェクトを通して考えた自分なりの「支援」のあり方について発表をさせていただき、このプロジェクトの意味や自分はどのように東日本大震災と向き合っていきたいのかについて改めて考えることができました。

私には、数年前に大きな事故で友人を亡くした経験があります。事故発生当初は、事故に関する報道がされない日はありませんでしたが、時間が経つとともに報道は少なくなっていきました。また、時間経過とともに自分自身の中でも事故のことが薄れていっていることに気が付いたとき、事故を風化させてしまっている自分自身や社会に対して憤りを感じていました。

このプロジェクトへの参加を決意したのは、東日本大震災から約2年半の月日が経った頃でした。その頃には、震災に関する報道も少なくなっており、被災者の方々の中には、社会の中で東日本大震災が風化していると感じ、憤りや不安を抱いている人がいるのではないかと感じていました。私は、プロジェクトの活動を通して、被災地や被災者の今を知り、“忘れない”というメッセージを送りたいと思い、プロジェクトへの参加を決意しました。

活動としては、京都、宮古、福島で行われた東日本大震災・家族応援プロジェクトに参加させていただきました。それぞれの土地で被災者の方や支援者の方と接する中で、今の自分でもできる支援とは何なのか、自分にできることは何なのかを考えるようになっていました。活動を通して、今の自分には直接的な支援はできないかもしれないが、被災地や被災者の“今”を知ろうとし続けることが“忘れない”というメッセージを送ることにつながり、そのことが被災地や被災者の方々の力に少しでもなればと考えるようになりました。そして、自分なりのメッセージを送り続けるためにも、これからも東日本大震災と向き合っていきたいと考えています。

また、シンポジウムでは様々な視点から東日本大震災に対して支援している方々のお話を聴かせていただき、震災に関して知らないことがたくさんあるということを痛感しました。そして、それと同時に、東日本大震災を様々な視点から捉えられなければ、被災地や被災者が抱える課題の本質を捉えたり、本当に必要な支援を行ったりすることもできないように感じました。これからも東日本大震災と向き合っていく中で、様々な視点から東日本大震災を捉えられるようになり、自分なりの支援のあり方についても考え続けたいと思っています。

最後になりましたが、このようなプロジェクトに参加できて本当に良かったと思います。このプロジェクトを立ちあげてくださった先生方やこのプロジェクトを受け入れてくださった現地の方々、そして各地でプロジェクトに参加してくださった方々に心からお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします。

“災害後コミュニティのレジリエンスを引き出す支援とは”に参加をして(対人援助学領域 M2清武愛流)

私は本学東日本・復興支援プロジェクトに参加をし、定期的に地域へ足を運ばせて頂いている。私は今回のシンポジウムで、活動への参加を通しヒューマン・サービスの問い直しを行っていること、そしてそこから見える実践の可能性について発表を行った。私は、人はたとえ同じ場面に居ても全く同じように感じたり、経験し得ることがない中で共存し合っている日常社会に、関心を寄せている者である。その視点から、直接被災を受けていない者、また京都という離れた土地に住む者として、コミュニティに寄り添いながら共に復興の営みを歩んでいくには何ができるのだろうかと問い続けている。それは、直接被災にあった者ではなくよそ者ではあるが、震災は自身の暮らしと切り離すことはできないと考えているからである。

本原稿では、ゲストの方々の発表が学び深い一時であったため、私の発表については上記のみとさせていただく。なお、本学プロジェクト内における現地での活動報告は、同ホームページに各参加者があげているので本学活動経過から見える復興の営みについてはそちらをご覧いただきたい。

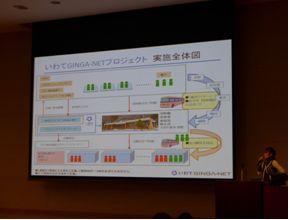

シンポジウムでは自身の活動だけでは垣間見ることのできない復興の営みを知る機会になり、ヒューマン・サービスを問い続ける一步となった。今回のシンポジウムで発表をして下さったゲストの方々は、NPO法人ハーティ仙台の八幡悦子さん、NPO法人ビーンズふくしま被災こども支援部門の中鉢博之さん、一般社団法人子どものエンパワメントいわての山本克彦さん、NPO法人いわてGINGA-NETの八重樫綾子さん、臨床心理士の河野暁子さん、NPO法人きょうとNPOセンターの野池雅人さんだった。貴重なお話を聞かせていただきありがたかった。以下の内容は、ゲストの発表から学ばせていただいたことを報告したい。

発表者の話題から、地域にいる者同士による復興に向けての協力や他の地域の方との共同活動。復興の道のりで浮かび上がるジェンダー差や復興前から潜在的にはあったジェンダー差が顕著に浮かび上がる状況。若者の主体的な活動参加や地域の子どもとのかかわり。先が見えない中で支援を展開しているあり様。などが話題にあがっていた。これらから、「最近の若者は」、と若者がネガティブに言われていたがそうは言えない姿、支援を必要であると気づいたときに自身で動くことができるように情報提供の場を広げていく支援者の姿、専門家が入ることに抵抗をしながらも必要とされている方に遭遇するあり様、共に考えつづける重要性などが浮かんでいたように思う。それらはどれも、基盤とする活動の軸とそこからの展開の側面を教えていただいたように思う。

発表で出た話題ではないが参加を通し、現地の支援の展開とともに時間が進むにつれ「風化」している社会の現状も考えさせられた。支援者の姿があるからこそ、その場における現状を伝え続けられていると感じ、働き手の存在も忘れてはならいと感じた。それは、今回のシンポジウムの場から各活動に目を向けると、暮らしの中に多様な活動や働きかけがあり地域の人が集まり影響し合い暮らしが変容していることが伺え、日常生活に変化の中で仕組み、暮らしを再構築しているあり様を知る機会となったからだった。これらから、「風化させない」という言葉には、忘れないようにするという意味だけでなく、支援者の働きも暮らしの一部であり、働きを含めて営みを捉え共に経過を追っていく、協働で歩んでいくという意味が含まれるのではないだろうか。さらに、私は外の者であるからこそ、全体の社会の動向と照らし合わせながら、営みを追っていく必要があるように感じた。それは、復興の営みの中浮かび上がる課題は、もしかすると以前から人が暮らしの中で欲していることであり、水面下に沈んでいたからかもしれない。上記を踏まえ、ヒューマン・サービスに視点を向けると、社会と個人の暮らしの関係性を見つめ、その支援が日常生活の何を物語っているのかを考えていく姿勢が重要であるのだろう。今後の私の課題としこれからの活動に活かしていきたい。

これらを通し私は、現地の方の復興の営みに関心が寄るだけでなく、地域で行われている活動、そして活動に集まる参加者(サービスの提供者も含む)に関心が寄せられ、それぞれの活動に参加をしたいと思った。それは、需要と供給というように二分割に見える支援者と受け手の関係だけでなく、地域の人的・物的資源と共に活動が展開されている姿から、対等性の中でサービスの展開がされているように感じ、活動という集まりに関心が寄せられたからだった。それは、共に考え作りゆくことは、本学プロジェクトが意識していることと親しいのだが、活動によりそのあり様は異なっていると考えられたからだった。さらに、活動によって垣間見える復興の営みも多様にある。活動の多様性から「被災地」という言葉に目を向けると、分かってはいることではあるが「被災地」と一括りにはできない各復興の営み、ひいては日常生活の多様性も垣間見えると思う。

活動という集まりに重きを置いてシンポジウムを振り返ってきたが、状況や場所に応じながら互いに営みを作りあげていこうとする、人が持つ何気ない言動を引き出しているのは、集まりの中にいる人一人ひとりの存在によるだろう。それは、各発表者の話題から、いつも上手くいくわけではない、上手くいかない時に他の展開が生まれている姿から感じさせられたからだった。

シンポジウムを通し本学のプロジェクトだけに参加をするのではなく、ぜひ地域で活動をされている方の活動に参加をさせていただきたいと思った。日常生活に寄り添い続けるヒューマン・サービス、つまり共同構築を行おうとする中で、日常生活がつくられゆく、または維持し合うあり様を共に見つめていけるのではないだろうかと感じたからだった。

東日本大震災シンポジウムに参加して(応用人間科学研究科 臨床心理学領域 1回生 上村愛香)

私はシンポジウムには3年経った被災地の様子やその場で生活されている方々のニーズはどういったものなのかを学ぶために参加しました。午前の部のみの参加でしたが、院生の発表は分かりやすく、サービスラーニングと結びつけて述べられていました。また、プロジェクトを行ってみての被災地の方々のアンケートの一部も見られてよかったです。世代を超えた関わりもこのプロジェクトによって促されていたのではないかと感じました。話題にも出ましたがニーズのないところにサービスラーニングが入っていき、プロジェクトのニーズはプロジェクト立ち上げ側で、むしろ被災地の方々は受け入れる側、という形でしたが、発表等を聞いていると受け入れていた方々がプロジェクトに関心を持たれ、積極的に参加されており、相互のエンパワメントになっていたのではないかと感じました。この時、被災地で生活されている方々のニーズは、「支援」という固いものではなく、どこかふらりと漫画を読みに行くことができたり、作品作りができるような憩える場なのではないかと考えました。今後の被災地の現状はどう変化していくのか未知ですが、プロジェクトはプロジェクトらしく10年継続を続けていってほしいと思いました。

しかし、改善点としては、このシンポジウムの参加者は興味関心を持って参加した者たちです。そうではない人たちに向けて、まずはサービスラーニングの魅力から発信し、このプロジェクトをまだまだ知らない人に向けて広報の工夫をしていかなくてはならないのではないかと感じました。素晴らしいプロジェクトであるにも関わらず、対人援助について学ぶ人たちが積極的に参加しているように感じ、むしろ、そうではない人こそ、知り・感じ・学び、広くこのプロジェクトを知ってもらうことが大切なのではないかと考えました。

このプロジェクトにはこんなにも多くの方たちとの協同で成り立っているのだと知ることができました。年輪のように毎年毎年の積み重ねによってどんなプロジェクトへと育っていくのかとても楽しみに思いました。

東日本大震災シンポジウムに参加して(応用人間科学研究科 臨床心理学領域 1回生 久本真由美)

「東日本・家族応援プロジェクト」2013年の各地での活動報告をお伺いする事ができた。主催していらっしゃる先生方の立場から、また参加した大学院生の立場からと2視点からでまとめられており、我々がプロジェクトを通して何が学べたのか、そしてこれから何をしていけるのかを考える良い機会であった。つまり、「経験を通して良く観察をし、考え(抽象的な概念化ができれば行い)、次に積極的に何か挑戦していこう。」というサービスラーニングのコンセプトに基づいた考え方を提示された。この考え方はサービスラーニングの理想的な形であり、私もそれに則り参加して行きたいとは思うが、その反面、プロジェクトに直接参加してない人たちにも、このようなシンポジウムを(立命館大学内外で?)行い耳を傾けてもらえる機会を作り、プロジェクトを経験してみよう、または別の人の新たな挑戦に賛同したいと思えるような機会を作って上げることもアドボケイトとしての使命であり、プロジェクトが10年目を終わった時に次のできる事を考える時の良き布石となるのでは、ないだろうかと思った。

支援を考える(立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員/女性ライフサイクル研究所 臨床心理士 安田裕子)

『東日本大震災シンポジウム』の午後の部「東日本大震災から3年の支援を振り返る」に出席した。6名の話題提供者からの報告は、次のように、それぞれに独自の立ち位置・角度からの焦点化がなされたものであり、全体として、東日本大震災から3年が経過する今における現場の実態とそこで展開されてきた支援の有り様を、多面的に知り、考える機会となった。

それぞれの報告は、より具体的には、被災地で浮き彫りになった女性への暴力を含む(震災関連被害にかぶさる)二重の被害の現実(八幡氏)、仮設住宅や被災地の外での避難生活を余儀なくさせられている人びとの実情とその家族の変化に伴う課題(中鉢氏)、ソーシャルワークの立場から企画・コーディネイトするボランティア活動の実際とその展開過程(山本氏)、左記ボランティア活動における学生代表としての取り組みならびにボランティア要員のマネージメントと自らのその後につながる学びの諸相(八重樫氏)、臨床心理士として被災地に暮らしながら連携的に行うコミュニティーベースドな訪問型臨床実践とセルフマネージメント(河野氏)、避難してこられた被災者を受け入れ連携的支援を展開する京都の一NPO法人の諸活動(野池氏)、といった内容で構成されていた。場―被災地に限らない―と人とをむすび、また、人と人とをつなげながら、人びとがそれぞれに有する力を活性化させるような多様な支援実践をうかがうことができ、私自身複数有するある種の当事者性がさまざまに刺激されもした。

それぞれに学び深い報告であり、私にとって、総じて、支援とは何か、何が支援となりうるか、ということを身につまされつつ考える、重要な契機となったように思う。そうした突き付けとも言うべき問いは、6つの報告を順番にうかがいそれらが自分のなかにしみわたっていくプロセスを経て、最後の報告、つまり、野池氏による、被災地から避難されてきた方々に対する京都での支援活動に関する報告を通じて、喚起された。

2011年3月、未曽有の東日本大震災が起こり、その翌月の4月、関東に住む弟夫婦がやって来た。ほんの一時的な滞在予定であったが、その時に、義妹と生まれて数か月の赤ん坊とでしばらく関西に住もうかと考えている、という話が出され、夫婦ですでに賃貸物件も見てきたとのこと。父母との同居ではなく、距離の近い安心できるところにアパートを借りて、である。もちろん弟は関東での勤めがある。週末に関西に来ると言っても日常的には夫のサポートが得にくいなかで、慣れない土地で乳児を抱えて女性一人が過ごすのはなにかと大変、ここで暮らせばいいからと父母が勧めるも、自分たちのためにも自分たちでさせてほしいと譲らない彼ら。2人の性格から、そのように主張するところの意図や姿勢は、よく理解できた。結果、近場で行き来できるし、こちらとしても至近距離からサポートできるからと、落ち着くべきところに落ち着いた。結局は、物件上の制約と、家族が離ればなれになることで予測されるマイナス面から、関西のこの近辺に部屋を別途借りて生活するという選択はせずに、少しの間こちらに滞在した後、家族3人関東に戻っていった。が、この一件で、私は、人を支えるうえでの軸を誤ってはいけないのだということを、改めて痛感した。野池氏の報告を聞きながら、そのことを、ふと、思い出した。

野池氏はその報告のなかで、サポートのひとつのかたちとして、京都に避難して来られた方への就労支援について言及された。「働く」ことは、人が有する権利であるともいえ、また、その機会をアレンジすることは、人がもつ力を活性化させることにつながる。確かに、大惨事にみまわれ、想像を絶するような打ちのめされる経験をされた場合、そうした人びとには、時期や場所によっては全面的な支援が必要なこともあるはずである。ただし、時間の経過のなかで、被害の状況や必要とされていることも様変わりしていく。そして、人間は、そうした時間の流れのなかで回復していくことができる存在でもある。こう考えれば、支援とは、本来的には一方向に流れ続けるものでは決してなく、また、与え手と受け手が固定化されてしまうべきものでもないだろう。もっとも、あくまでも京都は避難先の土地であり、就労支援を行うに際しては、今の生活環境や家族の状況、今後の展望などを入念に検討する必要がある、とも述べられた。支援者側がフォローすべきことはもちろんある。そのうえで、その人の持ち前の力をうまく高めることができるような枠組みをいかに設定していくのか、そうした視点が重要なのだと思う。

当該シンポジウムでコメンテーターをされた中村先生は、そのコメントのなかで、ストレングスに着目する、アドボカシーを実践する、などといったキーワードを示された。支援をプレゼント(提供)したその先には、その人の力が活性化=エンパワーされるような、そんな工夫がなくてはならないだろう。こうした総括的視点で捉え返せば、各実践報告にはそれぞれに、人びとが備え持つ力を引き出す実践やそれを可能とする仕掛けがちりばめられており、また新たな学びがポップアップされる。

長期戦で関わっていく必要のある、東日本大震災への支援。時間の流れとともに変容していく場と人びとの実像を捉えながら、それぞれが有する多様な当事者性に接近しつつ、積み重ねていく必要があるのだろう。そして、こうした実践は、結果として、言わば支援する側の力をも双方向的に高めるものとなる。大学という機関を連携的支援の網の目に位置づけた時、そこにはまた、教育と学びによるエンパワーの可能性が存分に秘められてもいる。

開会挨拶 荒木研究科長

会場に展示された団先生の漫画

村本先生の話題提供

院生による話題提供

コメンテーター、山口先生

谷先生の司会でディスカッション

午後の部の発表

午後の部のディスカッション

ディスカッションでの先生方

閉会の挨拶 サトウ先生

交流会