新学部/新研究科の構想は30年前から

──新学部/新研究科の創設の経緯や新たな枠組みについてお話ください。

赤間:

立命館大学のなかに、芸術系の学部と研究科が新たに立ち上がります。「新たに」とは言うものの、構想自体は30年間のあいだ温めてきました。さかのぼって経緯をお話しますと、私が立命館大学に着任したのが1991年です。当時から、文理融合および領域横断型で芸術系の領域に乗り出そうという構想がありました。実行に移すタイミングをずっと見計らってきたのです。そしてようやくそのときが来ました。

機が熟したと言える要因としては、立命館の強みのひとつである人文・社会科学系の研究を生かす素地が整ったことが挙げられます。私がセンター長を務めてきた「立命館大学アート・リサーチセンター」はこれまで、国内の文化的な蓄積を利活用する実践を重ねてきました。センターの特色は、プロジェクト型の研究に強いということです。プロジェクト型の研究は、人文系学問ではそれほど数が多くありませんから、特筆に値します。くわえて、デジタル技術によって人文学の刷新をめざすデジタル・ヒューマニティーズのとりくみも評価されています。その結果、文部科学省の競争的補助金事業である「21世紀COEプログラム」「グローバルCOE」にも連続採択されました。現在は、日本を代表する研究所として「国際共同利用・共同研究拠点」に人文・社会学分野から唯一選定されています。このセンターの実績を背景にもつ新学部/新研究科では、これまで培った手法やネットワークを存分に用いて、地域ぐるみのプロジェクトを展開していく予定です。

もうひとつの要因は、社会的な変化です。文理融合型で芸術系の学問を推進するにあたって、テクノロジーやデジタル関連の技術が利用しやすくなっています。私が立命館大学で無形文化財の保存にかんする研究にとりくみはじめた1990年代の後半頃は、技術がまだまだ未発達だったんですね。当時をふりかえってみると、映像の記録がテープによるアナログな方式から、デジタルデータへ移り変わってすぐの頃でした。モーションキャプチャは出始めで、インターネットもようやく一般に普及し始めた時期です。ところが、2020年代中盤の現在は、VR/AR技術もあれば高精細の3Dスキャン技術もあります。それらを用いることで、お祭りや舞踊などの無形文化に関してデジタル・アーカイブを構築し、保存することができます。

私たちは、従来の人文系教育を一新するつもりでカリキュラムを準備しました。新学部/新研究科では、制作をしたりプロジェクトに参加したりしながら研究活動をおこなうことができます。学生たちは表現や発信のためのスキルを学び、それをプロジェクトのなかで社会実装することが可能です。このようなかたちで芸術系の教育も大きく発展を遂げることになると考えています。

京都の地域社会に溶け込む大学

──次に新たな研究・教育の内容について、具体的にお伺いしたいと思います。

赤間:

大きく二つの方向性があります。ひとつはデザインやアートに関わるマネジメントの領域を軸にして地域とつながる方向、もうひとつは国際的な連携を強めていく方向です。順番にお話していきましょう。

まず地域との連携について言えば、京都には芸術系の文化関連事業をおこなう余地がたくさんあります。いま私たちは、京都市にむけた技術提供を企画しているところです。地域のお祭りの映像をはじめ、伝統行事や日本美術、伝統工芸にかんするデータベース構築の点で技術を提供するのです。これまでは、短期的に保存活動をおこなったとしても、一定期間ののちに消えてしまうといった問題がありました。しかし、私たち立命館大学の知見を用いることで、京都市に残る文化的な蓄積を長期にわたって維持・活用していくことができると考えています。

文化に関連する社会連携事例として、「Evo-Ukiyoe」を紹介します。これはAIを活用して浮世絵風の画像を生成するものです。アート・リサーチセンターが協力して実現した、Sakana AI株式会社の事業です。従来の生成AIで浮世絵の画像を出力しようとすると、やや見当外れな図案が出てきがちなんですね。和風のイラストレーションではあっても、浮世絵とは言いがたい結果が提案されてしまうのです。そこで、私たちアート・リサーチセンターが所蔵しているデジタル化済みの浮世絵のデータを利用することにしました。約24,000件の学習データを用いてAIを訓練しています。そうすることで、桜や富士山、着物の描写など、細部まできちんと浮世絵風のアウトプットが出てくるようになりました。

重要なことは、芸術文化に関する深い知識と感性、それとデジタル技術の高度な統合です。これを手掛けたSakana AIの開発者は、文化研究の背景をおもちの方でした。そのため、私たちと効果的なコミュニケーションを取り交わしながら、適切な成果を出していくことができました。このプロジェクトは、この学部・研究科で実施されることになる文理融合の典型的なプロジェクトの具体的な事例となると感じています。

大学の知見を学外にも開いていく。そうした構想ももっています。学生が卒業したあとでも、学内のリソースを利用できるような準備をまずは進めているところです。具体的には、オンラインキャンパスや卒業生関連のデータベースの構築です。卒業後であっても在学中に制作したものを学外から閲覧できるようにしたり、卒業制作で立体作品を作ったとしたら3Dデータを残しておいたり、といったことが考えられます。大学での実践と卒業後の活動を途切れさせず、ポートフォリオがこの学部の資源となると同時に卒業生たちの新展開のための資源となる。このような情報基盤を地道に整えていくことで、本学部のデジタル・アーカイブが卒業生たちにもストラテジーとして機能し続ける。一方で、学術基盤を社会に開放して研究成果をオープンにし、パブリック・ヒューマニティーズと呼ばれる社会共創型の大学教育に変革していくことが必要と私は考えています。

日本の芸術文化を発信する国際連携

赤間: これまでアート・リサーチセンターの研究に携わった卒業生のなかには、国際的な成果を出している方が何名もいらっしゃいます。たとえば、日本美術や文化アーカイブ学が専門の卒業生は、大英博物館で葛飾北斎展やマンガ展を手掛け、国際的な評価を得ています。また、メトロポリタン美術館の日本担当学芸員もアート・リサーチセンターの出身者です。このように立命館が培ってきたネットワークを生かして、今後も海外での発表や共同研究を進めていきます。

ニコル・クーリッジ・ルーマニエール、松葉涼子(編)『マンガ! 大英博物館マンガ展図録』(三省堂、2020年)

じつは私の恩師も、国際的に活躍した日本文化の研究者です。私が教えをうけた鳥越文蔵先生は、20世紀から日本学で国際展開をおこなってきましたが、こうした例は当時もいまも稀です。ケンブリッジ大学に招聘されるとともに、東洋アフリカ研究学院(SOAS)という英国の研究機関と連携した実績ご経歴もおもちです。また、鳥越先生は組織運営に関しても辣腕を振るいました。早稲田大学坪内博士記念演劇博物館で館長を務められるなかで、独自の考え方を打ちだしたのです。それは「博物館の力は学芸員の能力でも展覧会の企画でもなく、収蔵品である」という考え方でした。鳥越先生は館長として、収蔵品を整理する物品調査のために、演劇博物館を3年間休館する英断をくだしたほどでした。

ですから、私が恩師から学んだのは国際展開と組織運営の二つということになります。1998年にアート・リサーチセンターの創設にかかわった頃から、その二つに注力してきました。創設当初はかなり手弁当でやっており、外部資金の獲得のために奔走もしましたね。というのも、無形文化財の研究や保全というのはなかなかお金にならないのです。企業との共同研究を企画したり海外に日本文化を発信したりするなかで、なんとかセンターを維持してきたという背景があります。

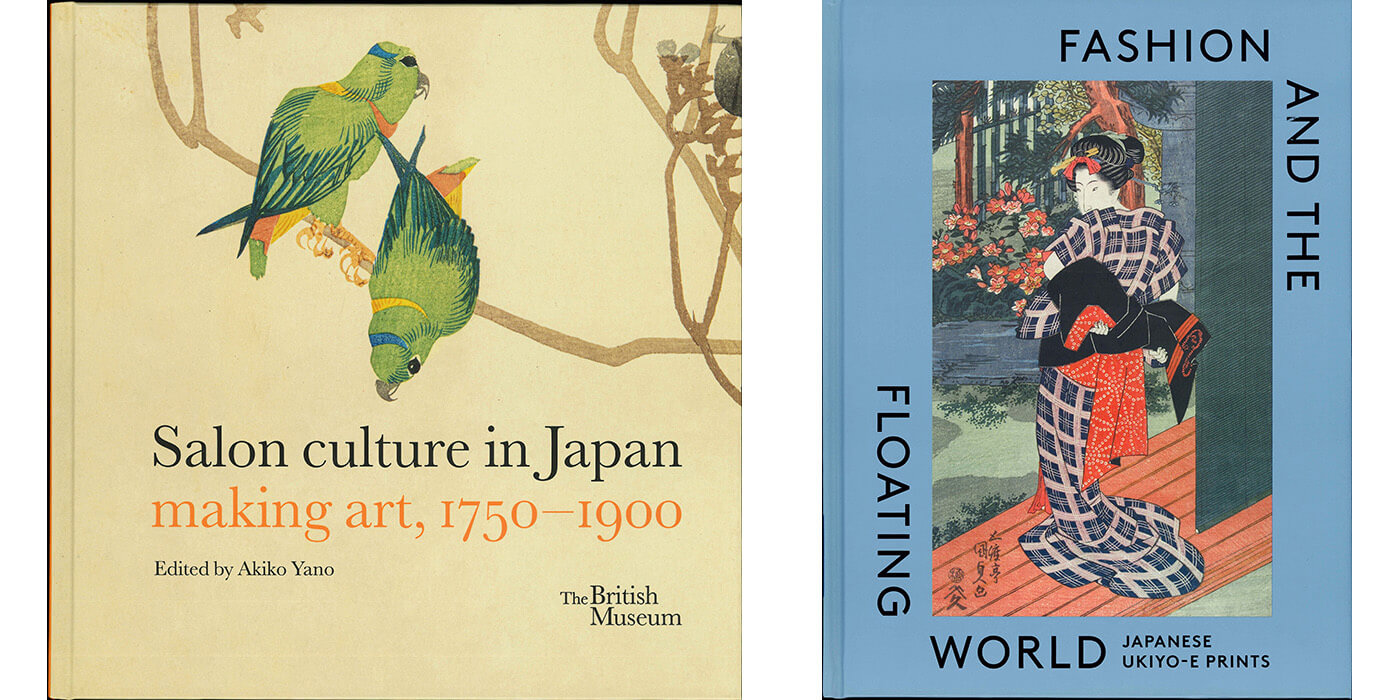

(左)Akiko Yano (ed). Salon culture in Japan: making art, 1750–1900. British Museum Press. 2024.

(右)Anna Jackson, Masami Yamada. Fashion and the Floating World: Japanese ukiyo-e Prints. V&A Publishing. 2024.

新学部/新研究科でも、こうしたノウハウをみなさんに提供していきたいと思います。国際的な活動に従事しながら、さまざまなプロジェクトをともに生み出していきましょう。

文化の「深み」で育まれる美的感性が、多様性ある社会につながる

──さいごに、アートやデザインといった領域に関心の強い方々にむけてメッセージをいただけますか。

赤間:

2020年代中盤の現在は、生成AIが取り沙汰されています。こうした技術をもってすれば、クリエイティブな成果を出すこと自体は容易になりつつあります。もちろん、これから大学に入る世代の人々はこうした変化に追いつけているとは思います。しかし、本質的にそれらを利活用するためには、センスや美的感性を磨く必要があると考えています。そして、美的感性を磨くうえでは、きちんと深みのあるものを教材として扱うことが重要になってくるでしょう。

新学部/新研究科のキャンパスが位置する京都は、世界に誇る文化都市です。伝統文化や芸術的な資源が豊富にある京都で学ぶことは、おおきな力になるでしょう。千年を超える厚みのある歴史が身近なところに存在しているのです。友禅、お茶、京舞などは、味わい尽くせないほどの「深み」をもっているからこそ、歴史が積み上がってきているはずです。それらに日常的に触れ、プロジェクトのかたちでコラボレーションをおこなっていくことで、個々人のうちにある美的感性が開花していくと思います。

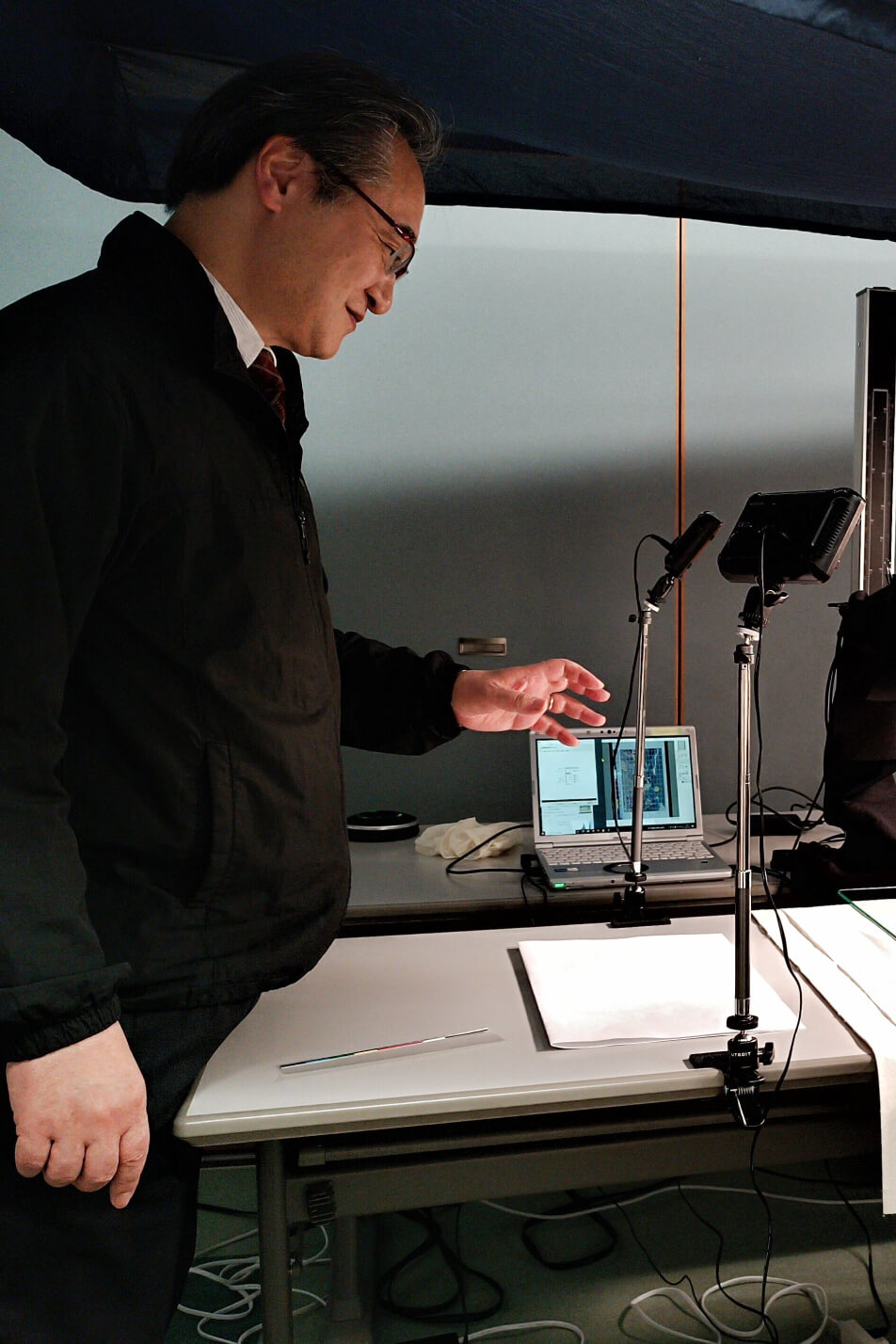

さきほど例に挙げた浮世絵や錦絵というのは、すでに著作権が切れた公益性の高いものです。浄瑠璃や歌舞伎の物語なども同様です。専門用語を使うと「パブリック・ドメイン」と呼ばれるような、特定の個人が占有することなく社会のだれもが利用しうる共有財産なんですね。このような文化財をも現代に応用して利活用するためのセンスを、新学部/新研究科では養っていきたいと思います。たとえば、江戸時代の書物である古典籍などをデジタル化する際には、本や絵のなかでなにを撮影すべきかを理解する必要があります。つまり、いっぽうでは、歴史的な知識や学芸員的な関心をもっていることで、文化財へのリスペクトを保つことができます。もういっぽうでは、技術的なスキルを軸にして、新たなプロジェクトや地域内でのコラボレーションを実施することができるでしょう。古臭いものを残すといったイメージとは異なる文化財とのかかわり方です。こうした教育を展開していくことで、従来のアーティストやデザイナーのあり方から一歩進んだ表現者も生まれてくるはずです。

──そうしたプロジェクトを成功に導くために、どのような学びが重要だと考えますか?

赤間:

私がつねに意識してきたのは、小さな失敗を繰り返すことです。お話してきたように、私自身も学外での共同研究をいくつも実践してきました。アーカイブに関する方法論を核にして、地域連携からプレゼンテーションまでをこなします。その際には計画を立て、じっさいに実行に移す。うまくいかなければその理由をつきとめ、修正する。そうした試行錯誤が非常に重要だと思います。

京都という街で学ぶなかで、存分にトライ&エラーを試みていきましょう。新学部/新研究科は、みなさんのなかに眠っている才能を引き出すことのできるキャンパスです。ここで育んだ独自の美的感性を生かして、社会に出たあとも活躍してほしいと思います。一人ひとりの卒業生が多様な価値観を発揮すれば、よりよい社会が到来すると信じています。

立命館大学文学部教授/立命館大学アート・リサーチセンター長/立命館先進研究アカデミー(RARA)フェロー

1960年北海道生まれ。都留文科大学国文学科卒業、早稲田大学大学院文学研究科芸術学(演劇)専修博士後期課程単位取得退学。早稲田大学演劇博物館助手、立命館大学文学部専任講師、助教授を経て、2001年より同教授。立命館先進研究アカデミー(RARA)フェロー、専門は文化情報学、日本文化史。

https://rara.ritsumei.ac.jp/fellows/ryo-akama/

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/