DMDP Report

DMDPを体験した学生が、

2つの大学での2年間を紹介します。

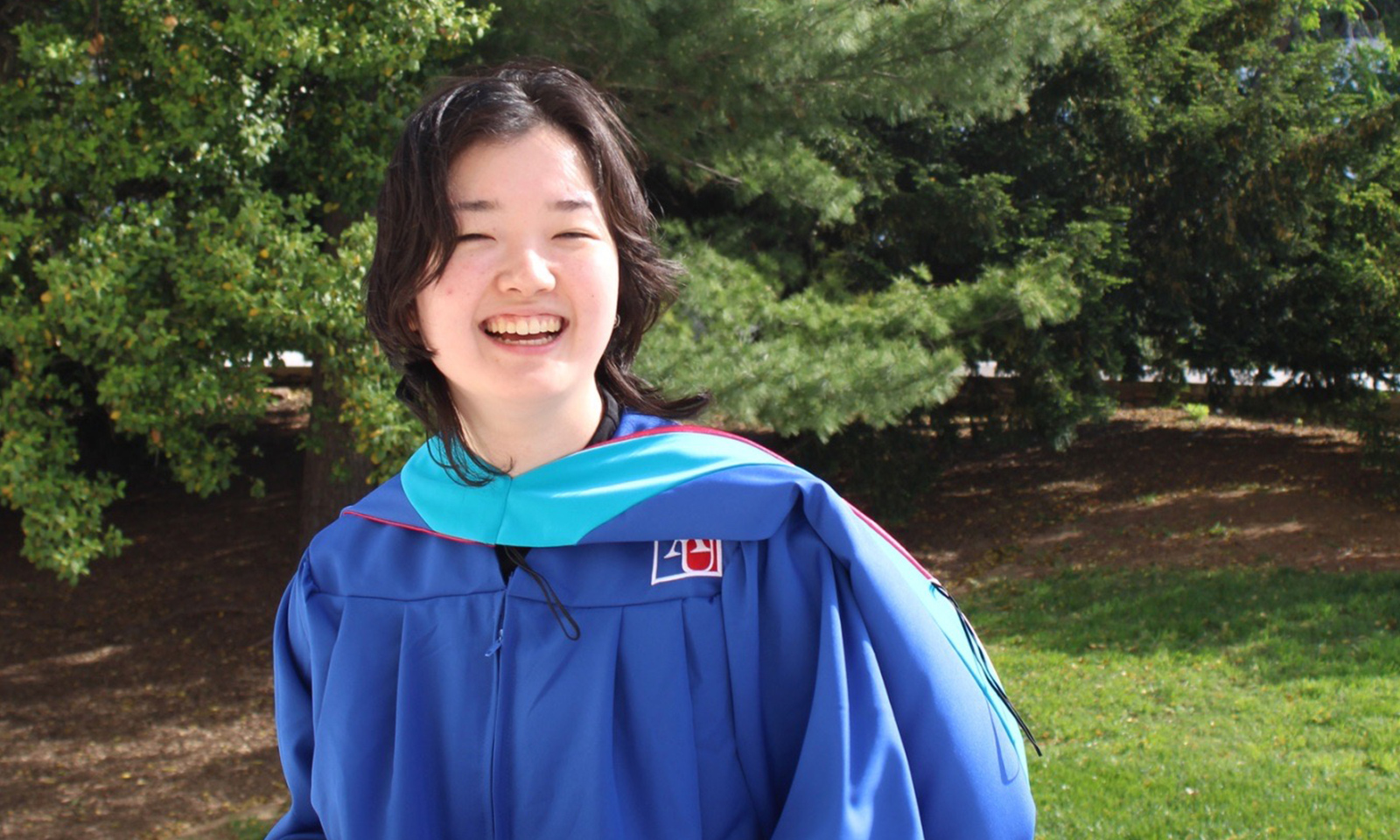

アメリカン大学

東 侑希さん

2024年9月ー2025年8月

大学院に入る半年前の私は、DMDPに参加するとは思いもよりませんでした。

しかし今は、参加して本当に良かったと思っています。

きっかけは指導教官の薦めあっての事でしたが、何事にも挑戦する、ご縁を大切にしたい私にとって、舞い込んできたチャンスでした。アメリカン大学は国際関係学部の「ジョイント・ディグリー・プログラム(JDP)」でも提携がありますが、修士課程で行くことにも大いに意味があると言えます。日本の大学形態ではあまり学ぶことのできない、実践的なスキルが学べるからです。

授業としては、夕方から始まります。

働きながら院生をしている学生も多いためですが、授業のディスカッションは皆仕事後とは思えない集中力です。私は異文化間コミュニケーションの授業を主にとっていました。授業では理論はもちろん、実生活や将来見込まれる仕事の内容も踏まえて議論が行われる印象でした。また週末に希望者に行われる一単位のSkills Instituteという授業では、実際にその領域で活躍されている方々から直接教えを受けることができました。それらを通じて、私は異文化間コミュニケーションの理論が実践でどのように使われているのか、また仕事として行う自分の将来像を考える機会になりました。

アメリカン大学では、より実践に重きを置いた学びが出来たうえ、素晴らしいコミュニティにも出会いました。

キャンパス内で働くことを選択した私は、Office of Inclusive Excellenceというオフィスで学生アシスタントとしての職を得ました。実際にはキャンパス内で仕事を見つけるのは非常に難しく、根気強さがいるものでしたが… 私の異文化間コミュニケーションへの興味や、DEIの興味を人に伝え続けた結果、良いメンター、ファカルティ(*Faculty: 教職員)に出会い、職を得ることができました。オフィスはキャンパスに属する人々すべてを対象に、DEI関連のコミュニティづくりをしていました。私は学生アンバサダーを支援するプログラムを主に担当しながら、他のアシスタントと協働して学内のプロジェクトに関わっていました。この経験は、学びも多く、より自分の信じていることの自信へと繋がりました。さらには、学内に同学年の友人たちだけでなく、教職員、学部生の方々とも関われるコミュニティが、DEIやコミュニケーションを学ぶ私にとっては本当に意味のあるものでした。

留学中には、アメリカの政権交代の煽りを受けて混乱が生まれたり、また個人的にも卒業研究の両立が難しい時期もあったものの、学んだことを「実際に使えるスキル」に変える経験ができたと考えます。プログラム自体には先例が少ないですが、忘れることのできない、重要な転機にもつながりました。興味のある方にはぜひ挑戦していただきたいプログラムです。

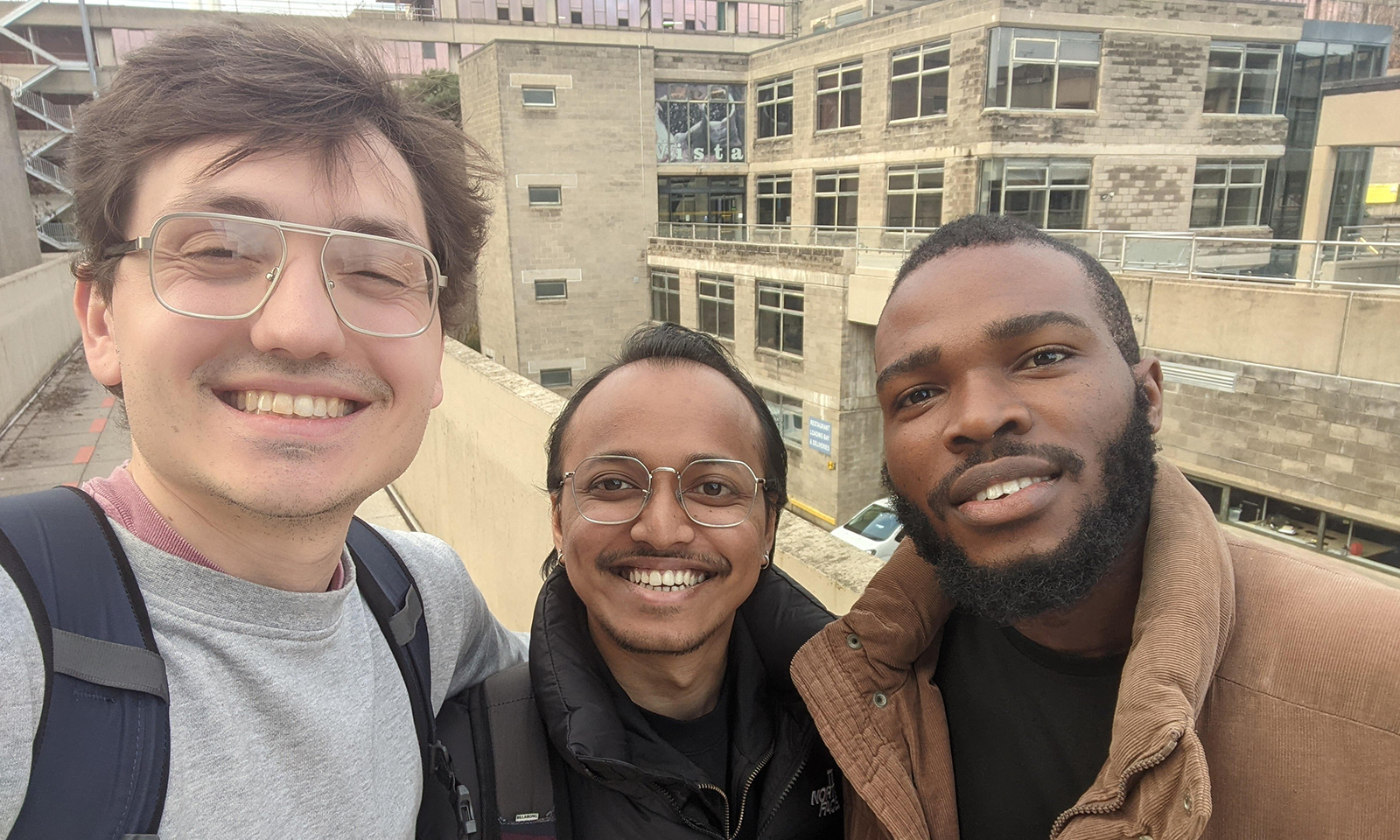

イースト・アングリア大学

David Deferさん

2024年8月帰国

DMDPで留学したイースト・アングリア(UEA)では素晴らしい時間を過ごしました。DMDPは海外での学修が経験でき、なおかつ2つの大学の学位を取得できる素晴らしいプログラムです。

UEAには国際色豊かな学生が集まっています。世界中からの留学生と友達になり、同じコース内でも多くの仲の良いグループを作ることができました。また、UEAは留学生にとてもフレンドリーな大学です。到着後には、留学生や大学院生向けのキャンパス内イベントがたくさんあったため、授業が始まる前にたくさんの人に出会うことができました。さらに、登山部とラジオ放送研究会という2つのクラブに所属し、登山部ではイングランド北部とウェールズに行きました。クラブに関わったのはわずか1年でしたが、2学期目にはクラブ委員会のリーダーに選出されました。ラジオ放送研究会では、毎週ラジオ番組の司会を務め、私の番組では、日本の音楽を主に流していました。

授業に関しては、様々なトピックの幅広いコースを受講しました。指導教員の先生方は知識が豊富で、開放的な環境で議論できるようにしてくださいました。学生は学期ごとに3科目のみ履修するため、勉強量はなんとかこなせる程度でした。

学生が参加できる課外活動の機会もたくさんありました。私は先生方と共にベルギーにあるヨーロッパ・アジア研究所を訪問する旅行に応募し、参加することができました。このプログラムでは、研究所のインターン生と共に論文を書き、それが最終的にその研究所の機関誌に掲載されました。 様々な活動に加え多くの勉強会に参加しましたが、支援してくれる仲間や強力なネットワークのおかげで、この挑戦ともいえるプログラムをやりがいのあるものとすることができました。

留学中に立命館大学へ対しては何をすべきか、また帰国後に移行できる単位数の制限について多少の混乱はあったものの、多彩な「学修の場」を求める学生にとってとても有益なプログラムだと思います。このプログラム自体改善の余地はありますが、忘れることのできないほど素晴らしい経験となりました。立命館大学の国際関係学部・研究科に在籍する全学生にお勧めしたいです。

エラスムス大学ロッテルダム・

社会科学大学院大学

山田 晃平さん

国際関係研究科 博士課程前期課程 2015年9月修了

DMDPに参加した一番大きな動機は、大学院生として専門的に開発学を学びたいという意志でした。立命館では国際関係学という大きな枠組みの中で学びますが、ISSは開発学専門の研究機関であったため、私にとって非常に魅かれる選択肢でした。DMDPのアピールポイントである「2年間で2つの修士号」も魅力的でしたが、個人的には自分の興味のある分野を狭く、専門的に学べる環境であったことが、留学を考える上で大きかったように思えます。

ISSでの授業・研究活動についてですが、ISSのアカデミックスケジュールは4つのタームに分かれていて、初めの3タームは授業にひたすら集中します。時期的には、9月から7月までです。この間の授業はとにかくインテンシブで予習、課題の量も多く、長期にわたる集中力と忍耐力が必要です。しかし、ただ勉強するのではなく、周りにはオンとオフの切り替えが上手くできている人が多いと感じ、リラックスするときには思いっきり楽しむなどのメリハリも重要です。大変でしたけど、同時に自分をかなり成長させてくれた時期だとも思います。

研究テーマについては、授業がある程度進んでから構想という段階に入るので、入学時点では具体的に決まっていなくても心配はいりません。授業で学んだことから、テーマやデザイン設定をするのが基本なので、大体みんな4?5月くらいに決めていました。(論文は11月提出)

住居についてですが、基本的に学生は寮に入ります。大多数の学生は学校の隣の建物に住めるので非常に便利です。 オランダでの生活にはバイクが便利です。中古で80~100ユーロほどで売っているので、持っておくと重宝します。天候は、冬は曇りや雨が多いですが、夏の時期はとにかく過ごしやすいです。物価は少し高めに感じました。1ヶ月の生活費目安は960ユーロ(2013年時点)でした。

ISSでの事務手続き等についてですが、黙っていても誰も何もやってくれないので、自分から必要なことを「積極的に」言うことが不可欠です。1回言っただけでは後回しにされ、いずれ忘れ去られてしまうことが多いので気をつけてください。いいところは、学生の要望に柔軟なことです。何か事情を説明すれば親身になって聞いてくれ、助けてくれることも多いです。

今回DMDPに参加して、自分の選択は間違っていなかったと思いました。ISSでの勉強期間は、いろんな意味で自分を成長させてくれました。それはもちろん、勉強面でもそうですが、物事の捉え方や社会的財産(ネットワーク)などに関しても言えると思います。特にはじめの数ヶ月は授業のスケジュールが忙しく、毎日何かに追われるような生活をしていましたが、いまから思えば、とても重要な時期だったなと思えます。そしてなにより、充実した時期でした。学生が50カ国以上の国から集まり、そのほとんどが途上国からの友人でした。そんな多様なバックグランドをもった人たちが、開発学を勉強するためにひとつの学校に集まり時間を共有することは、私にとっては贅沢な空間でした。まさにいろんな人と接することで、自分が今まで狭い考え方に縛られていたことや、それまで見えなかった新しい人生の選択肢にも気づけるようになりました。この環境こそが、「ISSをISSにしているもの」だと思います。

勉強面では、素晴らしい授業が数多くありました。特に、teaching staffの力量には目を見張るものがありました。一口に開発学といってもその中身は非常に複雑で幅広いのですが、 それをわかりやすく講義し、学生を議論に巻き込んでいく授業のあり方には刺激を受けました。彼らは個々の学問的スタンスに関係なく、様々な視点からの議論を学生に提示するので、建設的な授業だったと思います。さらにTeaching staffがお互いにコミュニケーションをとった上でカリキュラムを作っているので、自分の専攻に応じて、それぞれの授業の内容がしっかりリンクしており、よく考えられたコースマネージメントだという印象でした。

論文に関してISSは非常に厳しい姿勢を見せており、2回の構想発表や担当教員とのディスカッションを経て、提出という形になります。ISSでは論文をresearch paperと言い、基本的にフィールドリサーチをする学生がほとんどを占めています。リサーチ方法論についての授業もとても豊富で、自分のトピックにあったメソッドについて集中的に学ぶことができます。Research paperの構成に関しては特に厳しく見られ、論文の組み立て方などといったことも学ぶことができました。

慶熙大学

HANSEN, Anette B.さん

国際関係研究科 博士課程前期課程 2014年3月修了

慶熙大学での留学は素晴らしい経験になりました。非常に忙しい一年間ではありましたが、勉強に集中するのに凄く良い環境の整った大学だったと思います。慶熙大学のGIPキャンパスはユネスコの平和教育賞を受賞した大学であり、世界でも平和教育で有名な大学院です。そのため特に将来国連などで働きたい方には強くお勧めします。毎学期10人の学生しか入学できないため正規の学生として入学しにくく、知識の高い学生が多くいます。学生達は皆平和に関して関心が強く、親切な人も多いので、すばらしい友人を作ることができます。

韓国語をもっと勉強したかったのですが、大学には韓国語の授業がないため、春休みに3週間のインテンシブコースを他の大学で受けました。せっかく一年間韓国で過ごしたので、これからも自分で韓国語を勉強したいと思っています。

アメリカン大学

井上 英彦さん

国際関係研究科 博士課程前期課程 2011年9月修了

AUで過ごした一年は、人生で最も勉強した一年でした。

まず、リーディングの量に圧倒されるのではないかと思います。一授業あたり一週間で三冊、三つの授業で計九冊ということがごく自然にあります。英語を母国語としない学生にはなかなか難しいところです。ただ、教授もそれらの本の隅から隅までくまなく読んでくることが難しいことを知っていて確信犯的にその量を課しており、どれだけ効率よくポイントをつかんでくるかを見ていると思います。ある章に絞ってそこだけはだれにも負けない気持ちで読み、授業ではその章に触れた瞬間だけ猛烈な勢いで発言するのも一つのテクニックかと思います。スタディ・グループを作って役割を分担するのもいいでしょう。

教授陣や優秀な学生たちとのディスカッションはいつも刺激的でした。

ワシントンDCではインターンをするチャンスがたくさんあります。

春セメスターのインターンは10~11月ごろ、夏セメスターなら3~4月ごろに各団体のホームページなどで募集が開始されています。

英語を使ってオフィスで働いた経験がなかったので、始めは戸惑うこともありました。また、シンクタンクであるCenter for Strategic and International Studies (CSIS)と連邦議会系NPOのUnited States Association of Former Members of Congress (USAFMC)でインターンシップをしました。日本ではまだあまりなじみのない業務形態を持つ団体でインターンしたことにより、アメリカの政治を取り巻く特殊な環境の観察もできました。

アメリカでは政府の外側から積極的に政治や外交に働きかけるという文化があることを、身をもって経験することができました。アメリカの政治過程は市民が大きく関与することにより、多様性が生まれるとも、効率が失われるとも言えるのだと思います。また、麻生元首相、ナジブ・マレーシア首相、ペロシー下院議長(当時)といったVIPに会えるというおまけもありました!!

ワシントンDCはいろいろな博物館があり、観光地でもあるのですが、ゆっくりワシントンDCを観光する時間はあまりなく、気がつけば帰国の日を迎えていました。これが少し心残りです。その中でもNewsiumという新聞・ニュースの博物館には行くことができました。あまり大きい博物館ではありませんが、大変興味深いものでした。

ワシントンは上昇志向の強い人間をひきつけます。政治家、学者、弁護士、ジャーナリストなど、政治の世界で少しでも名を成したいと思っている人間が多いのだと思います。そのような環境に入れば、自分も自然にそう変わっていけると思います。

素晴らしいチャンスを与えてくれたアメリカン大学と立命館大学に感謝しています。