1993年 卒業

高校生活で感じた自由であることのとまどいと、

その先にあるイノベーティブな創造性。

振り返ってみると私のロボット開発の礎と

なっています。

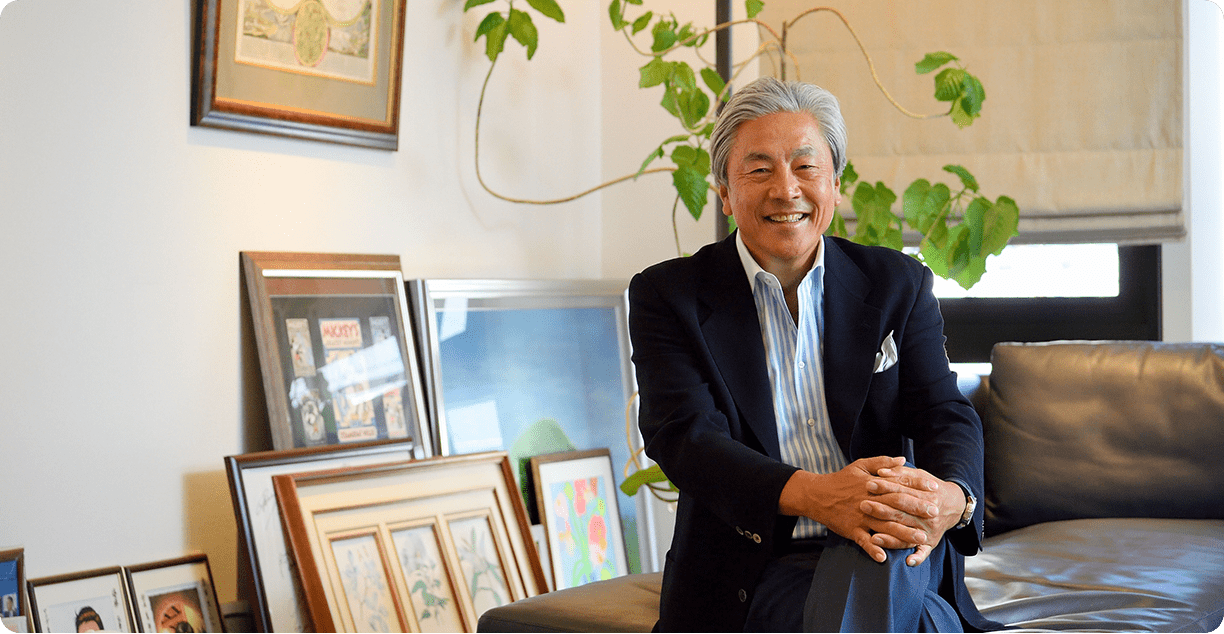

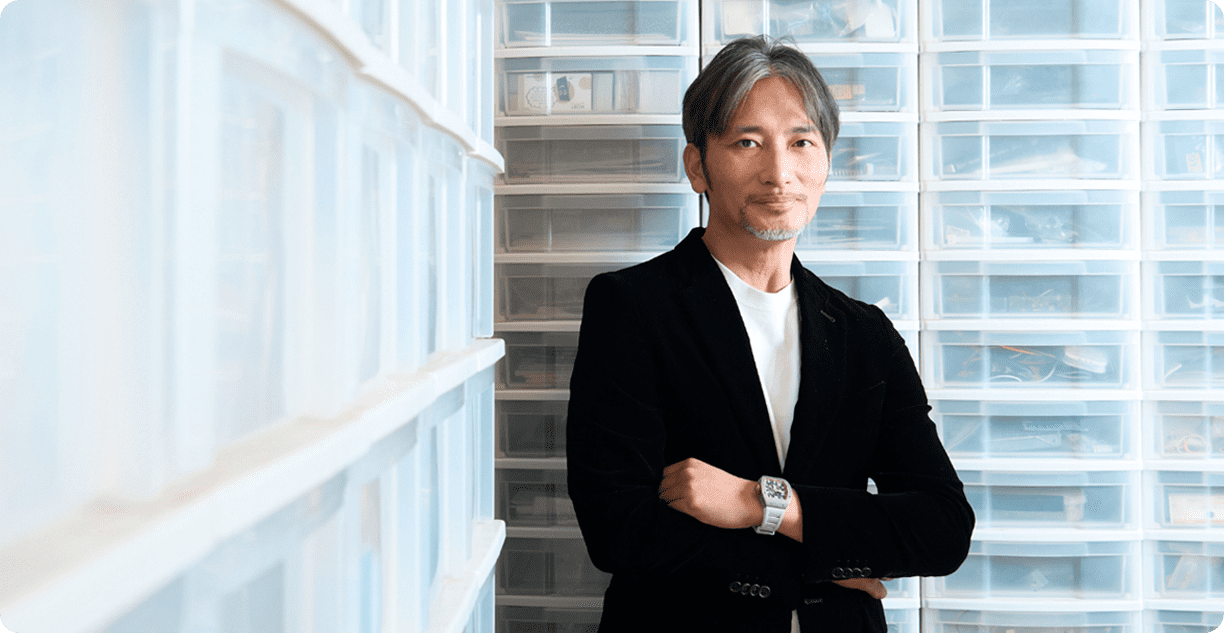

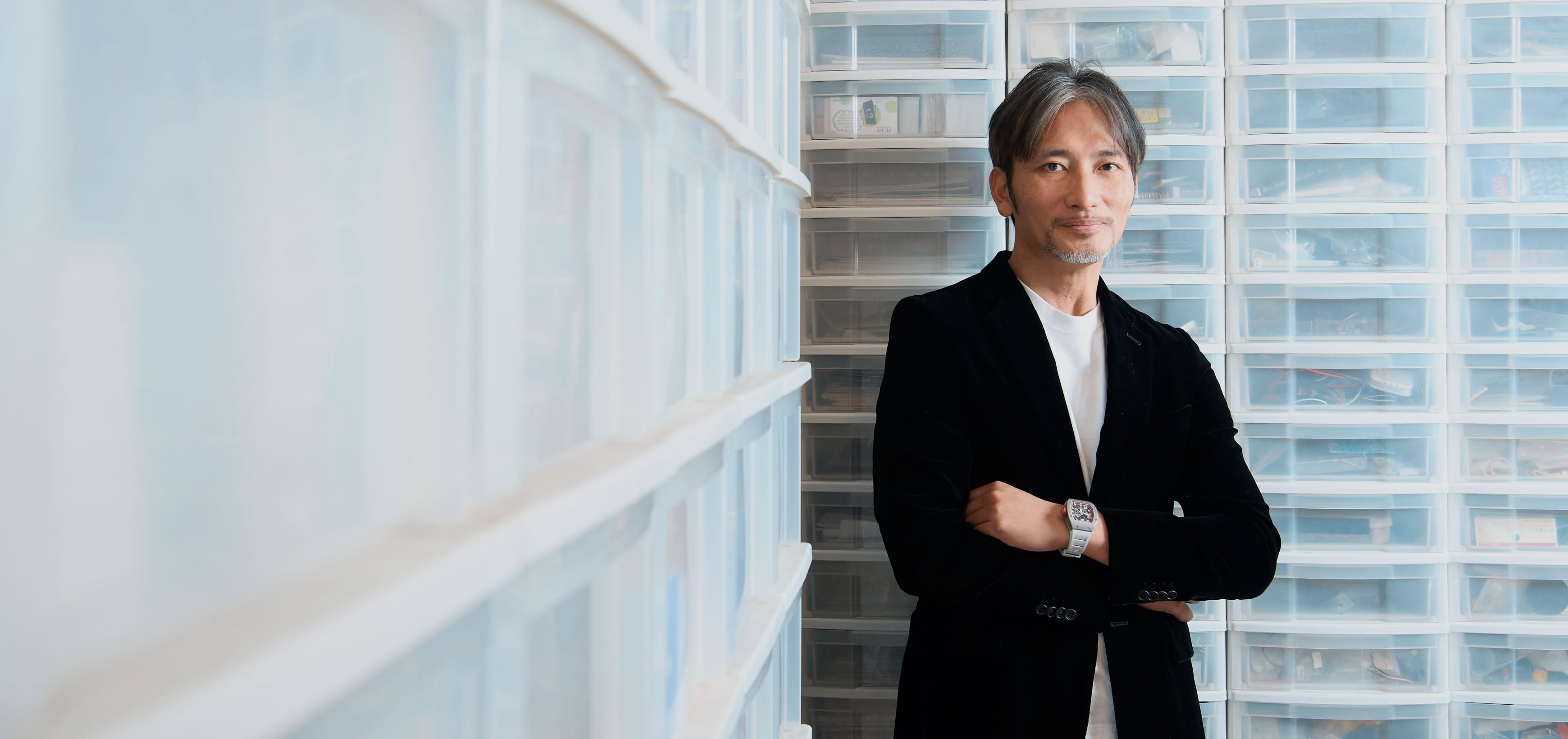

高橋 智隆 氏

TAKAHASHI Tomotaka

ロボットクリエーター

株式会社ロボ・ガレージ代表取締役

Profile

1993年立命館高等学校卒業。1998年立命館大学産業社会学部卒業。2003年京都大学工学部卒業と同時に「ロボ・ガレージ」を創業し京大学内入居ベンチャー第一号となる。代表作にロボット電話「ロボホン」、ロボット宇宙飛行士「キロボ」、デアゴスティーニ「週刊ロビ」、グランドキャニオン登頂「エボルタ」など。ロボカップ世界大会5年連続優勝。米TIME誌「2004年の発明」、ポピュラーサイエンス誌「未来を変える33人」に選定。開発したロボットによる5つのギネス世界記録を獲得。東京大学先端研特任准教授等を歴任し、現在(株)ロボ・ガレージ代表取締役、大阪電気通信大学客員教授、(株)MarineX取締役、グローブライド(株)社外取締役、ヒューマンアカデミーロボット教室顧問。

大学在学中にロボット開発を始め

起業して次々と話題作を発表、

世界から注目

モバイル型ロボット電話「RoBoHoN(ロボホン)」

京都大学工学部在学中にロボットを作り始め、卒業と同時に会社を立ち上げました。従業員を一人も雇わず、ロボットの設計・デザインからプログラミングまでを手がけ、試作機の製作や、その先のビジネス展開まで自分自身でおこなっています。商品化する場合には大手企業クライアントのエンジニアと共同開発しているので、ずっと私だけの会社です。

専門分野は、小型の人型コミュニケーションロボットです。さまざまなロボット開発を通じ、ロボットは単に便利なだけの存在ではないと考えるようになりました。人型のロボットに、例えば家事のような物理的な作業をさせることは極端に困難です。むしろそうした作業はそれぞれの家電が進化してより効率的にこなしていくことでしょう。人型のロボットの役割は、身の回りの作業ロボットや家電、インターネットなどとつながり、それら機器と人間とのコミュニケ―ションを補助する事だと考えています。そのためには、外観のデザインやコミュニケーションのデザインがとても重要になってきます。さらには、ロボットを普及させるための販売方法も重要です。雑誌付録のパーツを組み立てることで完成するコミュニケーションロボットキット「週刊ロビ」は、書店で手軽に買えることから大ヒットし、歴史上最も売れた人型コミュニケーションロボットとなりました。さらに、より高度なコミュニケーションや機能を実現するには、スマホ同様の通信機能やアプリ追加が必要です。そこで、スマホと融合させたモバイル型ロボット電話「RoBoHoN(ロボホン)」を共同開発しました。私はスマホの未来とロボットの未来は同じところに収束して、目玉おやじやピノキオのコオロギ君のように、小さくて物知りな相棒、のような存在になると考えています。

こんな風に、まだ答えが出ていない分野だからこそいろんなチャレンジができて、自分自身の手で未来を創っていけるのがロボットの面白さです。そのために、さまざまな体験から幅広いインスピレーションを受け、自ら手を動かしてイノベーティブなものづくりを続けていきたいと思っています。

ロボット教育を通して

科学的な好奇心を育んでほしい

子どもの科学的な興味を育む入口として、ロボット分野は最適だと思います。多くの理系分野は十分な知識なしには関心を持つことが難しく、子どものうちに理系離れが起きてしまいます。その点、ロボットは子どもたちの人気が高く、試行錯誤しながら自然に数学・物理・プログラミングなどを学ぶことができます。2009年にヒューマンアカデミー社と立ち上げたロボット教室では、ブロックを使って毎月新しいロボットを組み立て、実験したり改造したり、子供たちの創造性を伸ばしています。私はそのロボット作例を開発していて、今までに80種類ほどのロボットを考案してきました。年に一回、ロボットアイデアコンテストを東京大学安田講堂で開催し、子供たちから募ったアイデアを次年度のカリキュラムに採択しています。

ロボット教室では、基本的に私が教壇に立つことはありません。直接に指導しようと思うと、数十人の生徒しか受け入れることができず、教材開発のリソースも確保できないからです。そこで専門的な知識や設備がなくても各地で教室開校ができる仕組みをつくり、今や全国1700教室にまで拡大しました。私はこのロボット教室をIT版「公文式」のような存在にしたいと思っています。例えば仕事で訪れた南米のスラム街の近くにも公文の教室がありました。それが貧困や犯罪から子供たちを救い出す一方で、大学数学まで進んでしまうような天才児を発掘したりもします。ロボット教室においても、世界中どこでも優れた教育を提供できるシステムを作り上げたいと考えています。そしてロボットを科学への興味の入り口とし、ロボット分野のみならず幅広く理系分野に進学する子供たちを応援していきたいと願っています。

中高時代の思い出

高校時代、伏見稲荷大社の境内を通って下校していました。今は観光客であふれていますが、当時は閑散としていて、千本鳥居がジブリの映画に出てきそうな神聖さと怖さが混じった独特の雰囲気を醸し出していました。学校が終わると同じ路線で通学する級友何人かと、境内にあったおでん屋さんに行くのが日課でした。おばあちゃん一人でやっているお店で、いつから煮込んでいるのか?というくらい味が染みたおでんを食べながら、それぞれ将来音楽をやりたいとか、マンガを描きたいなんて話をしていた記憶があります。その頃私が何を話していたのか覚えていませんが、早く車の免許を取って魚釣りに行きたいと考えていたように思います。伏見稲荷大社は、今でも海外から来た大切なお客さんを連れて行ったりする、私にとって特別な場所です。

立命館高校で「自由の苦しさ」を

乗り越えることができた

正直、高校時代は欠席も多く、勉強もせず、優等生とは程遠かったかと思います。規則の厳しい他私学の中学校から自由な校風の立命館高校に来て、何をしていいかわからなくなってしまったのです。これは、誰もが大学入学後や、仕事を定年退職した後に陥る現象だと思います。

自由な環境で、自分自身を叱咤激励し、自分で道を見つけ、自ら歩み出していくのは、簡単なことではありません。私が今こうして起業し、自ら研究開発をしながら経営していけるのは、立命館高校でこの「自由の苦しみ」を克服してきたからだと断言できます。私の仕事は、何時に起きても、どこで何をしても、すべて自分の自由です。その自由をうまく活用しながらロボット開発に邁進できるよう、常に心がけています。

スペシャルインタビューを

もっと見る

- Home

- 時代を超えて〜挑戦する卒業生〜

- 高橋 智隆 氏