進路が見えず暗中模索

恩師の励ましに支えられた

英語の歴史を入口に、英語や英語圏文化のルーツに関心を持ち、さらに学びを深めるべく、大学院に進学しました。以来、中世ブリテン島の騎士道ロマンスを代表する「アーサー王物語」などに焦点を当て、それらが後のイギリスの文化や歴史に与えた影響について研究しています。

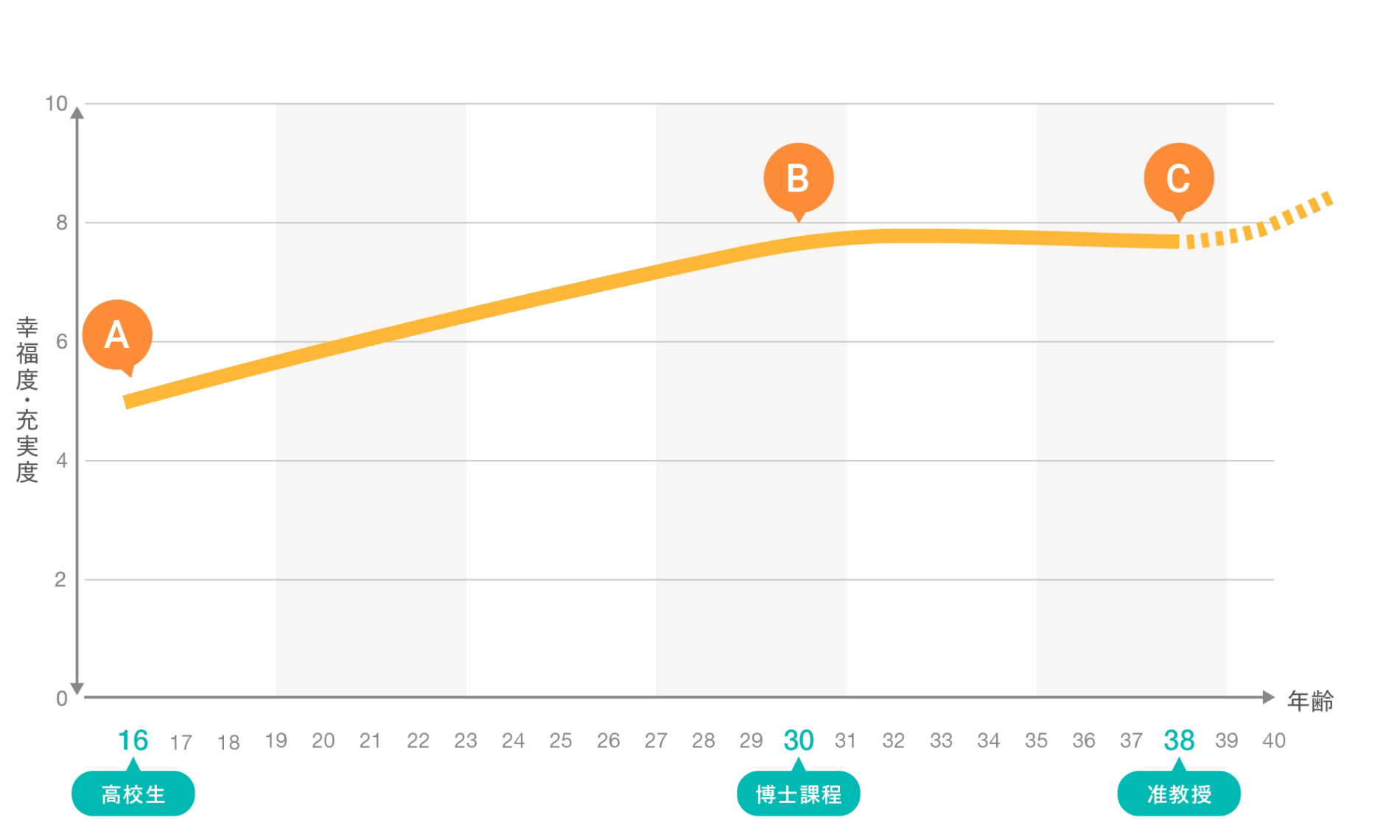

修士課程・博士課程時代は、がむしゃらに研究に打ち込んでいたものの、どうすれば研究者になれるのかわからず、暗中模索の数年間が続きました。先を見通せず、不安や焦りを感じたこともあります。そうした日々を乗り越えられたのは、指導教授の存在があったからです。いつも楽観的に「岡本君、何とかなるよ」と、励まし続けてくださったおかげで、挫けることなく研究に集中することができました。

少しずつ学会誌に論文が掲載されるようになったのは、博士課程も後半にさしかかってからです。博士論文を書き上げた年、指導教授の勧めで立命館大学に応募。採用が決まった時は、私以上に喜んでくれました。