ニュース

グローバルに学ぶ

2024.10.25

研究実践フォーラム「カナダ・プロジェクト」が実施されました Part2

トロント

現在のトロント本願寺

ガイダンスの様子(3階スペースにて)

ガイダンスの様子(本堂にて)

High Parkのようす

High Park内のリス

利用者に協力を呼び掛ける看板

High Park内の山峡

Downtown Yongeの様子

Downtown Yongeで食べたタイ料理

<CN Tower>

CNタワーはカナダ(トロント)のシンボルとも言える都市と国の歴史的、文化的象徴です。電波塔ですが、展望台やレストラン、アクティビティもあり観光地として有名です。

また、CNタワー周辺は、シンボルのCNタワーを中心にリプレイ水族館やロジャースマーケット等があり、子供から大人まで多くの観光客がいました。

CNタワー

<Central Market>

CNタワーから少し離れたところにはセントローレンスマーケットというたくさんのお店が並ぶ屋内マーケットもありました。食材やお土産はもちろん、サンドイッチやエスニック料理でランチを食べることもできるため、様々な楽しみ方ができます。トロントに行った際には是非訪れてほしいスポットです。

多くのスポットがあり、街中も華やかな都市部と言えるトロントは、最終滞在場所にぴったりだったと感じられました。

セントローレンスマーケットの様子

<トロントで印象に残ったこと>

私はトロントで印象に残ったこと2つについて書いていきます。

まず、トロントに滞在して2日目の朝の城戸先生による観光ツアーです。この日はお昼までは自由時間であったため、希望者のみこのツアーに参加しました。この日の参加者は私と友人1人で、城戸先生の出身校であるトロント大学と、コリアンタウンを訪れました。トロント大学には塀がなく、街に溶け込んでおり、これは立命館大学との共通点とも言えるでしょう。また、コリアンタウンに入ると、雰囲気がガラリと変わったことも印象的でした。コリアタウンではお昼ご飯にビビンバをいただきました。補足ですが、カナダでは食べきれなかった食材を持ち帰ることができます。これは環境保全の観点からも非常に画期的であると考えました。

コリアンタウンで筆者が食べたビビンバ

トロント大学内の様子

トロント大学内にいたリス

Rodney Haddow名誉教授とのミーティングの様子

2024.10.25

研究実践フォーラム「カナダ・プロジェクト」が実施されました Part1

モントリオール

モントリオール・ノートルダム聖堂

リトルイタリー ジャン・タロン市場

ICAOモントリオール本部

会議室

オタワ

ナイアガラ

執筆者:小田原、加藤、吉岡

2023.12.22

政策科学部、Community and Regional Policy Studies Major(CRPS)4回生の童児夢さん(上久保誠人ゼミ)が、「第75回日米学生会議」の日本代表の1人に選ばれて活動しました。

政策科学部、Community and Regional Policy Studies Major(CRPS)4回生の童児夢さん(上久保誠人ゼミ)が、「第75回日米学生会議」の日本代表の1人に選ばれて活動しました。

「日米学生会議」は、1934年から続く日本最古の国際学生交流フォーラムです。日本と米国から学生が集まり、夏に約3週間にわたって共同生活を送りながら、様々な議論や活動を行い、日米両国の相互理解を深め、様々な世界的問題に関する議論を行いました。

童さんは、中国人の父と日本人の母の間に生まれ、4歳から上海で育ち、高校卒業後、日本に渡り立命館大学に入学しました。当時の立命館の姿勢を示す言葉「Beyond Borders」が心に刺さったからであり、入学後もその言葉を胸に、大学の枠を超えた学びを実践してきました。

さまざまな団体が主催する学生フォーラム(公開討論の場)にも積極的に応募し、「たくさん落選しましたが、あきらめずに応募し続けました」という童さんはウクライナでのボランティア活動や、「ASEAN特別ユースフォーラム」に参加するなど経験を重ねていき、遂に「日米学生会議」の日本代表に選ばれました。

童さんは、「さまざまな人との出会いと議論を通して、自分なりに社会に対する解像度を上げ、次のアクションにつながるヒントを得ることができました。問題について自分で考えるだけではなく、自分と異なる価値観を持つ人たちと対話を続け、そのなかで解決の糸口を掴むことが大切」と語ります。将来、国際協力や人道支援に取り組みたいという希望を持ち、大学院への進学を決めた童さんの今後の活躍が楽しみです。

2023.12.21

国際シンポジウム「東アジアからみる北欧ケアシステムの持続性」が開催されました

政策科学研究科では2023年11月16日(木)に国際シンポジウム「東アジアからみる北欧ケアシステムの持続性-高齢者ケアをめぐる公私アクターの関係」が開催されました。少子高齢化やグローバル化によって高齢者ケアは西洋・東洋を問わず共通の課題となっています。この共通課題に関するここ20年間の現状の変化とケアを提供する公私アクターの関係にどのような変化が生じたのかを情報共有し、対話を通して問題解決の小さな糸口を探すのが、本シンポジウムの目的でした。

ゲストスピーカーとして3名の教授が講演されました。デンマークで福祉国家史を専門とするKlaus PETERSEN教授、韓国で社会政策を専門とするSang Hun LIM教授、中国人経済学者で公共経済、社会保障を専門とするYang YU教授が国際比較の視点を入れながらそれぞれの国の現状について説明しました。

デンマークのPETERSEN教授は、北欧の共通理念である「北欧福祉モデル」の下で、デンマークの高齢者ケア政策に生じたこの20年間の変化は、テクノロジーやロボットの活用と民間部門の参入によるケアの質の低下であったと指摘しました。過去の経済成長で培われてきたケアの質への期待に応えられないほど、ケア労働者の「温かい手」が不足する事態に社会的ジレンマが発生し、議会でも活発な議論がおこなわれていると説明しました。

韓国のLIM教授は、社会サービス部門における社会経済組織(SEO)の役割についての研究を紹介しました。多くのSEOは政府の支援を受け社会的弱者の就労など社会的価値を高める支援をしています。しかし、地域コミュニティとのつながりは希薄で、民主的なガバナンスのあり方からSEOの課題を指摘しました。

中国のYU教授は、この20年間における日本と中国の高齢者ケア制度の多様性について講義しました。日本では、保険料・税金・自己負担の3つの部分からなる独立した高齢者介護保険制度を実施していますが、中国では、医療保険政策に基づく高齢者介護制度の実験が行われています。ケア人材不足を解消するために、両国ともICTやDXを進めていますが、運用には新たな課題が次々と生じ、介護ロボット市場も限定的であることを指摘しました。

最後に、日本人討論者2名からの議論のまとめや問題提起があった後、さまざまな国からきているCRPS生・院生たちからも積極的な質問がなされ、高齢者ケアを通した社会のサステナビリティを自国の課題として真剣にとらえる姿勢が印象的でした。今回来られた3名のゲストスピーカーは、国籍はもちろんのこと、歴史学・社会学・経済学と専門分野が全く異なる教授陣で、このように多角的な視点から情報共有と対話を通して共通課題に取り組むことは、正に政策科学研究科だからこそ成せる学びであったといえるでしょう。

2023.12.05

Khanh Vi Tranさん(CRPS専攻)の論文が国際学術誌に受理・掲載されました!

CRPS専攻4回生、Khanh Vi Tranさんの論文が査読付きの国際学術誌、Frontiers in Communication (IF: 2.4, CiteScore: 2.7)に受理、掲載されました。本研究はベトナムの消費者を研究対象として、キーオピニオンリーダー(KOL)が環境にやさしいファッションの購入意図に対する影響を明らかにするため、Stimulus-Organism-Response(SOR)理論を適用し、構造方程式モデリングと交絡分析による仮説検証を行いました。これにより、KOLの消費者の環境にやさしいファッションの購入意図にある程度の影響があること、またSOR理論では消費者の行動を説明しきれていない可能性が明らかとなりました。

Tran, VK. and Uehara T (2023) The Influence of Key Opinion Leaders on Consumers' Purchasing Intention regarding Green Fashion Products. Front. Com. 8:1296174.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2023.1296174/full

2023.12.05

Shuo Huangさん(CRPS専攻)の論文が国際学術誌に受理・掲載されました!

CRPS専攻4回生のShuo Huangさんの論文が査読付きの国際学術誌、Frontiers in Sustainable Food Systems (IF: 4.7, CiteScore: 5.2)に受理、掲載されました。本研究は日本と中国の若者の消費者の代替肉に対する選好を明らかにするため、選択実験とテキストマイニングによるデータ分析を実施しました。これにより、日本と中国の若者の消費者の選好が類似する点、異なる点があり、代替肉を推進するにはそれぞれの選好にあわせた促進戦略が必要であることが明らかになりました。

Huang S and Uehara T (2023) Young consumers’ perceptions of and preferences for alternative meats: an empirical study in Japan and China. Front. Sustain. Food Syst. 7:1290131.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2023.1290131/full

2023.11.17

「研究実践フォーラム」(タイ・プロジェクト)の一環としてタイでのフィールドワークを実施

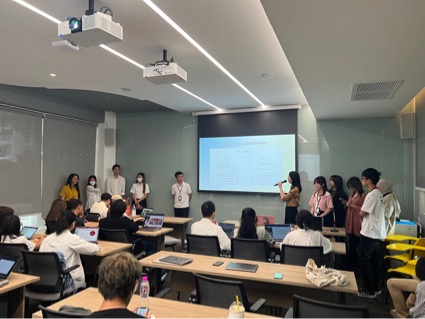

2023年8月30日から9月7日にかけて政策科学部開講科目「研究実践フォーラム」(タイ・プロジェクト)の一環として、タイ・バンコクに位置するチュラロンコン大学建築学部との国際共同ワークショップを開催しました。政策科学部からはタイ・プロジェクトに所属する21名の受講生と2名の教員が参加し、現地でフィールドワークを実施しました。

本ワークショップでは、火災対策、洪水対策、水質マネジメントの3つのグループに分かれて、現地の大学教員や行政職員、実務家による講義を受け、タイで最も大きなスラムであるクロントイ・スラムにおいてアンケート調査などを実施しました。また、調査結果をまとめるとともに、ワークショップの最後には研究発表を行い、現地の大学教員などから今後の研究アドバイスなどをいただきました。

今後、立命館大学の受講生はいただいたアドバイスに基づいて研究を洗練させるだけでなく、クロントイ・スラムに関わるコミュニティや行政、NGOなどへの提言についても考え、来年1月の最終報告としてまとめます。

クロントイ・スラムでの現地調査の様子

ワークショップ参加者の集合写真

最終発表の様子

チュラロンコン大学教員による講義の様子

2023.10.16

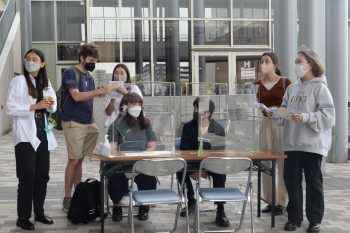

10月13日(金)・16日(月) 政策科学部日本人学生(PS生)-英語基準留学生(CRPS生) 交流イベントが開催されました!!

2023年10月13日(金)

立命館大学大阪いばらきキャンパス分林記念館

政策科学部日本人学生(PS生)と英語基準学生(CRPS生)の交流イベント第1弾が開催されました。

企画は、PS自治会の林リーダーとCRPS自治会(PMSG)のリンリーダーを中心に自治会メンバーが奮闘して企画してくれました。

これまで、PS生とCRPS生が交わるイベントは、コロナ禍の含めるとなかなか開催できなかった企画ではありましたが、今回の自治会の奮闘により実現しました。

日本人学生と留学生が交わり、カードゲームや、その他ゲームなどを行い、英語や日本語でのコミュニケーションを取りながらの盛り上がった会となりました。

2023年10月16日(月)

立命館大学大阪いばらきキャンパスOICアリーナ

政策科学部日本人学生(PS生)と英語基準学生(CRPS生)の交流イベント第2弾秋の大運動会が開催されました。

企画は同じく自治会が行ってくれました。

運動会では、ラジオ体操に始まり、チームに分かれながらゲーム形式で運動が行えるような企画を実施していただきました。

参加した皆さん、日本人学生と英語基準留学生ともに秋の夜に良い汗をかいて交流を深めることが出来ました。

2022.07.07

国際学生のクラブ・サークル活動の参加促進を~学部の垣根を越えて支援活動を実施~

4月11日(月)~28日(木)、OICキャンパス空のプラザで行われた新歓企画にて、留学生の課外自主活動(クラブ・サークル)への参画支援を行う「Global Supporters」が、国際学生と課外自主活動団体などを繋ぐ取り組みを行いました。

「Global Supporters」は、英語基準学部・コースの国際学生の課外自主活動参加を支援するため、政策科学部自治会に所属する学生や政策科学部Peer Mentor Support Group※1(PMSG)、グローバル教養学部自治会に所属する有志の学生たちが、学部の垣根を越えてこの春から活動を始めた団体です。

※ 1 立命館大学政策科学部 Community and Regional Policy Studies(CRPS)専攻※2に所属する学生向けの学生メンター

※ 2 英語で政策科学を学ぶ専攻

これまで英語で情報発信している課外自主活動団体が限られていたことから、国際学生にとっては参加することが大きなハードルとなっていました。そこで、「Global Supporters」が国際学生と課外自主活動団体の橋渡しを行い、国際学生がもっと気軽に相談、参加できるようにと新歓企画に対面ブースを出展しました。

「Global Supporters」では、ポスターやチラシ等の広告物を英語で作成し、各学部のSNSアカウントを通して事前に国際学生へ案内しました。新歓企画の対面ブースは、期間中の毎週月・木曜日に設置し、スタッフが通訳・案内役を担い、国際学生に課外自主活動団体の紹介や活動への参加支援を行いました。

対面ブースには課外自主活動の情報を求める多くの国際学生が訪れ、熱心にスタッフの話に耳を傾けていました。すぐに団体の見学を希望する学生も多く、10人以上の国際学生がバドミントンやフットサルなどのサークルへの参加を決めました。英語の得意な学生が少ないサークルでも、翻訳アプリを使用しながら親睦を深める姿が見られ、新たな交流の輪を広げることに成功しました。

政策科学部自治会に所属する山川紗世さん(政策科学部4回生)は、「この活動を通して、課外自主活動団体の中には、国際学生を歓迎しているものの、国際学生との繋がりや勧誘するきっかけがなかったために、加入してもらえていなかったという団体も多く存在していることが分かりました。今後もさまざまな形で繋がりを増やし、多くの学生の交流の輪を広げていきたいと思います」と語りました。

引き続き、「Global Supporters」は、国際学生の課外自主活動や自治活動への参画支援を通じて、キャンパスのダイバーシティ&インクルージョンを推進します。

山川紗世さん(政策科学部政策科学専攻4回生、政策科学部自治会メンバー)コメント

ブースの出展にあたっては準備が不十分な点もありましたが、「Global Supporters」としての活動のスタートを切れたことは大きな一歩だと感じています。国際学生からは、私たちのSNSでの案内によって新歓イベントのことを知り、自ら課外自主活動団体の新歓ブースに相談しに行くことができたという喜びの声も寄せられました。また、私たちの活動を見て「Global Supporters」のメンバーとして一緒に国際学生の支援をしたいという国内学生や国際学生が現れるなど、新たな繋がりを生むきっかけにもなりました。今回のブース出展を通して、言語や国籍を超えた学生の交流の輪をさらに広げていきたいという思いが一層強くなっています。今後はイベントチーム、翻訳チームなどの分業体制を整え、より幅広い活動ができるように準備を進めていきます。

TRAN Khanh Linhさん(政策科学部CRPS専攻2回生、政策科学部PMSGメンバー)コメント

1回生のときにSNSを活用して課外自主活動の情報を集めていた際、情報が日本語に限られていることが多いため、課外自主活動へ参加するハードルが高いと感じました。また、国際寮のメンターをするなかで、日本語基準で入学した学生に比べると、国際学生は上回生との繋がりで得られる情報が限られていると感じていました。恐らく課外自主活動団体が国際学生を歓迎するかどうかわからないため、参加を諦めてしまう国際学生は多いのではないかと思います。今後、情報発信の方法を改善することで、国際学生が課外自主活動に参加するハードルを低くすることに力を入れていきたいです。「困ったときは『Global Supporters』に相談したら頼りになる」と国際学生が言ってくれるような団体に育てていきたいと思います。

寺本サンディーモニカさん(グローバル教養学部2回生、グローバル教養学部自治会長)コメント

英語基準で入学する国際学生のなかには、日本で働きたいという目標を持つ人が多く、課外自主活動を通して、知っておいた方が良いとされる日本文化やマナーを習得したいと考える学生も少なくありません。また、短期留学の学生や、3回生からでもサークルに参加したいという希望を持つ国際学生も多いため、そうした学生への支援も整えていく必要があります。希望を持って日本に来た学生が、一歩踏み出すための支援を積極的に行いたいです。また、課外自主活動だけでなく、国際学生が大学の自治活動にも積極的に参加できるよう力を入れていきます。

2021.06.09

上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科が共同でワークショップを開催

2021年5月22日、立命館大学政策科学部上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科の共同で、ワークショップを開催いたしました。ワークショップは"Workplace culture in Japan and Hong Kong(日本と香港の職場文化)"という議題で行われ、香港と日本双方の職場文化や就職活動の様子について、プレゼンテーション形式でお互いに紹介し、意見交換などを行いました。交流は双方から意見や質問が多くなされるという活発な様子で、お互いに学ぶものの多い交流にできたと思います。「緊急事態宣言」で以前のような自由な活動が制限されている時に、このような海外との学術交流の機会を持てて、とても意義あるものとなりました。