大切な三つのこと:

「深く思考すること」、

「厳密に思考すること」、

「イマジネーション」

-歴史を「調べる」・「考える」の

プロフェッショナルからの視点

文学部教授

小関 素明

連載企画 第7回

「図書館の使い方がうまいヒト」

皆さんが授業やゼミの課題やレポートで、使うことの多い図書館。今回は、近代政治史・近代政治思想史をご専門とする文学部教授・小関素明先生から研究する上で重要なこと、初めて論文・レポートを書く上で重要なことなどについてお聞きしました。

小関先生の専門分野と研究対象

私の専門分野は、労働運動史から出発し、その後、近代日本政治史の研究、それらと同時に、近代政治思想史へと対象を広げてきました。最近では文学に関連した資料を取り入れた論文を書いています。

大学院の初めの頃までは、権力に対して抵抗していた人たちの思想や運動といったものに関心がありました。それぞれに関連した論文を書いたんです。しかしながら、次第に反体制派の人たちが戦おうとしている国家権力とはなぜこんなに強靭なのか、どのような原理で成り立っているのかといったことが気になり始めました。それを突き止めたいと思い、以来一貫して国家の支配原理といったものを研究しています。

また、研究対象としてきた時代は、研究を始めた当初は1930年代、それから明治後期から大正、昭和の初めぐらいまででしたが、その後は、その前後に広がっています。最近、執筆した論文は、明治維新ぐらいから戦後の憲法ができる前後までを対象としました。

研究をする上で重要なこと

言い方が抽象的になりますが、「深く思考すること」、「厳密に思考すること」、もう一つはなかなか伝わりにくいのですが、「イマジネーション」が研究にとって重要であると考えています。単に、時系列的に事象を追いかけて、事象間の因果律的な顛末を解くだけでは学術的に意味のある研究にはなりません。それらを規定している権力の力線を捉えたいというのが私の願望です。そのためには、「イマジネーション」の重要性を実感しています。

初めて論文・レポートを

書く上で重要なこと

分野により違うんでしょうけども、1回生だったら論文やレポートに書く事象の前後関係を正確に捉えるといった基礎的作業はやはり重要です。そのためには、いい年表をきちっと使うということです。10年ごとに改定している日本近代史の年表で、岩波書店の「近代日本総合年表」といった年表があります(現在絶版)。この本の特徴は、1年を最低見開き2ページを使い、政治、経済、教育といった各項目を記述しているので、横を見れば同時代に何が起こったかといったことが分かります。そういった立体的な知識を身に付けることが重要ではないかと思います。これを使いこなしていると次第に、事象の前後関係が頭に叩き込まれ、論文を書く時に書きやすいんです。

また、制度的なことであれば、日本近代史料研究会編「日本陸海軍の制度・組織・人事」や百瀬孝「事典昭和戦前期の日本:制度と実態」などがお薦めです。手始めに、図書館の辞書コーナーなどに通って大体あの年表ならこの辺にあるというような情報を頭に入れて、おけばよいと思います。ほかには、吉川弘文館の「近現代日本人物史料情報辞典」といった辞書では、ある政治に関係する人物を引いたら、その人物に関する研究書や関連資料の所蔵先といった情報が書いてあり、これも是非つかったらよいと思います。

岩波書店(2001年)

こうしたことがすぐ身につくということはなかなか難しいので、何度も図書館に通い、大体この事象なら一番最初はこの辞書ないし年表、次いでこれをみればいいとかいう、調査手順もふくめた自分なりのノウハウを身に付ける必要があると思います。

新聞情報の整理と活用

―スクラップ・ブック

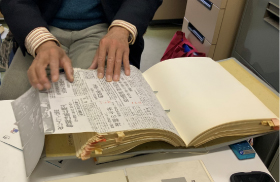

新聞情報はまず調査の最初のとっかかりとして重要なので、その整理は、情報整理の基本です。私は、新聞の縮刷版が好きでよく使っているのですが、昔は平日だとコピーに人が並んでいてやりづらいので、日曜日の朝早く来て、その日はコピーだけをするような日を設けて、一気に手元に必要資料のコピーを集めるという調べ方をしていました。そうすると、小刻みに読んでいるのとは全然印象が違います。そのうえで、それらを8㎝のキングファイル何冊かに閉じた上で再度読み返すというのが私のやり方です。コピーは、必要な資料を一気に集め、一気に目を通すという私のスタイルに無くてはならないツールです。

ちなみに、この写真でお見せしているのは、キングファイルの現物で、台紙は特注なんです。弱い紙だと破れてしまいますので、コピーはたしか1m2あたり60kgというケント紙で、6,000枚を穴あけも含めて、紙問屋に特注しているんです。この台紙1枚には1個の記事を貼るようにしています。ケチ根性を出して、1ページに2枚はると整理がしにくくなるので注意が必要です。また、目線が遠くなるので、見開きの左ページ側には張らないようにしています。さらに新聞記事の場合は、新聞の名称、日付や朝・夕刊の区別を書き入れることを忘れないようにしています。

プリントアウト (京都日出新聞1935年7月1日)

さらに見出しは、細かく区分しすぎると却って不便なので、大体のところで分けておきます。この方法は、立花隆著「『知』のソフトウェア」講談社の第2章「新聞情報の整理と活用」をかなり参考にしています。勉強しようという学生には、ぜひ一読を勧めたいです。それと地方史を研究しようとしている学生に対しては、その地方の議会議事録をまず見てみなさいということを伝えています。そこで起こった問題の多くは、賛成派と反対派の議員が議論しているし、それを見ると当時の雰囲気も分かるし、こういった問題であればこういう角度から議論されているということも分かるので、自治体史をみて、つぎに議会議事録をみることが一つの手がかりとなるという助言をしています。

われわれの学生時代とは違い、近年はデジタル資料が格段に充実しており、そうしたものを有効活用すれば、極めて効率的に必要な資料にアプローチし、収集できます。私の2冊目の単著(「日本近代主権と『戦争革命』」日本評論社、2020年)は、戦後の憲法を作る時の委員会議事録を多く使いましたが、やはりデジタルで入手できる資料は重宝しました。もちろん最終的には各議員の発言を逐一自分の目で見ていかないと駄目ですけれど、審議の場での緊迫感が伝わってきて、面白かったです。臨場感といった点ではこれに勝るものはないので、学生諸君にも是非この面白さを知って欲しいですね。

また余談ですが、国や地方議会での議員間の議論を読んでいると、自己主張の仕方、相手への反駁・応酬の仕方など、学生の皆さんが今後人と議論するうえでも参考になることが多いと思います。

「『知』のソフトウェア」講談社(1984年)

自治体史は研究を始める

有力な手がかり

自治体史に目を通すメリットをもう一つ言えば、そこには当該地方の重要事項に関する最新の研究成果が盛り込まれていることが多いからでもあります。

修学館の地下にある人文系文献資料室の地方史コーナーは、かなりの自治体史を揃えているので、一度行ってみる価値はあるでしょう。

例えば、写真で示した資料は大正4年に出た京都府誌で、こうした古いものも時に使い手があります。古いものと合わせて、新しいものをみることにも意味があるんです。いずれも自治体史は研究を始める有力な手掛かりです。

地方史を直接の研究対象としなくとも、学生の皆さん自身に、生まれ育った地域の歴史を知ることの面白さは是非敬虔して欲しいですね。

議会議事録利用の薦め

国政レベルの重要事項を巡る審議や対立を知りたければ、「国会会議録検索システム」が有益だと思います。人の名前を入力して検索すると、その人が発言した履歴が全部表示されます。

ただ、人物名だけを入力すると膨大な数が表示されるので、調べたい人物や事柄を複数入力した上で絞り込む必要があるかもしれません。例えば、調べたい議員の発言が「税制改革」だとすれば、その議員名の他に「税制改革」と入れるとある程度は絞り込むことができると思います。

国会図書館デジタルアーカイブ

利用の薦め

あと、近年国会図書館は、議会議事録以外にもデジタルアーカイブ的な書籍を多く取り揃えていますので、これが、非常に便利だと思います。昔だったら国立国会図書館に行かないと見れなかったものが、自宅のパソコンから閲覧できるようになったのはありがたいですね。特に資料内の一部を確認しないといけないとか、そうした場合、国会図書館のデジタルアーカイブは非常に使い手があります。

あと大学の相互利用も非常に有益です。大学図書館に現物資料がない場合、制限がかけられているもの以外は、国会図書館を含め、それを所蔵している機関から相互利用で大学の図書館に取り寄せることができます。資料調査をする場合、いきなり現地に赴かなくとも、これらのサービスと併用すればかなり効率的な資料調査ができると思います。

国会図書館デジタルアーカイブの利用はこちら

新入生へのメッセージ

やはり、考えること、そして調べることが面白いという感覚を持ってもらえるようになるまで頑張ってほしいです。ただ、そこに至る万能薬はありませんので、各自の個性に応じたやり方を探すしかありません。

例えば、以下のような本を読んでいただけるとよいと思います。

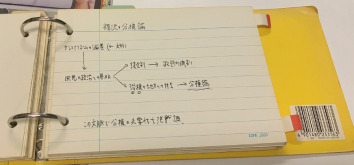

あと自分の思考というのが、どこまで何を考えているかが分からなくなってくることがあると思うんですが、図示するなど、自分の思考をコンパクトに可視化できるようなメモをとってみるとよいと思います。

さらには、手書きすることによって生まれる「インスピレーション」といったものがあると思っているので、以下のような実践をしています。

(シークレットメモ)

- まず読む

- 線を引く

- 線を引いたものの中から厳選したメモを取る

小関 素明

文学部 教授| 研究テーマ |

|

| 専門分野 | 思想史、日本史(キーワード:近代日本政治史、近代日本政治思想史) |

| 著作 |

【単著】 【共著】 |