- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成(二)』>

- 第2部 満洲事変と2.26事件

第2部 満洲事変と2.26事件

第1章 1930年代前半の状況

(1)満洲事変

満洲事変とは、1931(昭和6)年9月18日、大日本帝国陸軍の中国駐留部隊である関東軍に属する一部の軍人たちが謀略をもって引き起こした戦争である。しかし、宣戦布告もなく始まり、日本政府は「戦争」ではなく「事変」(常ならざる出来事)と詐称した。

大日本帝国は日露戦争によって満洲における権益を獲得し、対ソ連戦略から「満洲は日本の生命線」と位置づけ、満洲を支配下に置こうとする考えが強かった。ことに現地に駐留する関東軍において支配的であった。かくして柳条湖で鉄道爆破事件を起こし、それを理由に戦端を開く。

大日本帝国政府は満洲事変に対して「不拡大方針」を声明するものの、軍部の独走を抑えることができず、不拡大方針はたちまち瓦解する。1932(昭和7)年には、傀儡かいらいの満洲国建国を宣言し、溥儀ふぎが皇帝に就いた。同年国際連盟のリットン調査団が満洲を調査し、その報告書は日本の侵略を認め、国際連盟は報告書を採択した。これを機に1933(昭和8)年に日本は国際連盟を脱退する。さらに1934(昭和9)年にはワシントン海軍軍縮条約の廃棄を通告し、1936(昭和11)年には、ロンドン軍縮会議からも脱退を通告する。こうして日本は国際的孤立の道を歩むことになる。

国内では次第に軍部勢力が勢いを増していくが、陸軍内には「皇道派」と「統制派」の対立があった。皇道派は、北一輝(きたいっき)の昭和維新論に影響を受け、昭和天皇の親政のもと国家改造を進めようとしたが、クーデタも辞さないという考えだった。統制派は合法的に権力中枢に入って国家改造を行おうとして、政財界とも親密な関係を保とうとした。

二派の対立のなか皇道派によるテロやクーデタが相次いで計画され実行された。1931年には一部の陸軍将校によるクーデタ計画が発覚し(3月事件、10月事件)、1932年2月および3月には血盟団事件が起き、井上準之助(いのうえじゅんのすけ)前蔵相、団琢磨(だんたくま)三井合名理事長が相次いで射殺された。同年5月には犬養毅(いぬかいつよし)首相も射殺される(5.15事件)。1933年には、またもやクーデタ計画が発覚する(神兵隊事件)。陸軍内の統制派と皇道派の対立が激化し、1935(昭和10)年に統制派の永田鉄山(ながたてつざん)が皇道派の相沢三郎(あいざわさぶろう)によって刺殺された(相沢事件)

1933年は治安維持法による検挙者が最多となり、同時に共産党幹部の佐野学(さのまなぶ)・鍋山貞親(なべやまさだちか)の獄中転向を機に、転向者が続出する。1934年には実業家にして言論人の武藤山治(むとうさんじ)が狙撃され死去。1935年には、美濃部達吉(みのべたつきち)の天皇機関説が批判され、美濃部は貴族院議員を辞任する。天皇機関説事件をきっかけに「国体明徴運動」が起き「国体観念」が称揚されるようになる。この間、プロレタリア文学者の小林多喜二(こばやしたきじ)やマルクス主義経済学者の野呂栄太郎(のろえいたろう)が逮捕され、獄死した。

(2)2.26事件

2.26事件とは、1936年2月26日に、皇道派青年将校二二名が、下士官・兵士合わせて1400名を率いて起こしたクーデタ事件である。青年将校たちは、統制派軍人や対米協調路線を採る政治家や朝日新聞社を襲った。事件によって、斎藤実(さいとうまこと)内大臣、高橋是清(たかはしこれきよ)大蔵大臣、渡辺錠太郎(わたなべじょうたろう)陸軍教育総監を射殺、鈴木貫太郎(すずきかんたろう)侍従長に重傷を負わせた。そして陸軍省、首相官邸、国会議事堂を占拠し、陸軍首脳陣に国家改造を要請した。

皇道派の指導者である真崎甚三郎(まさきじんざぶろう)や荒木貞夫(あらきさだお)は、当初、クーデタを支持し、川島陸軍大臣の名で出された告示もクーデタを容認するものであった。ところが、海軍も財界もクーデタに反対を表明し、昭和天皇の「占拠部隊」の撤収命令が下ると、事態は一変する。クーデタに対する位置づけも「決起」から「占拠」へ、「占拠」から「騒擾」へ、「騒擾」から「反乱」へとまたたく間に変化していった。統制派の力が強い陸軍首脳部はクーデタ部隊を「反乱部隊」として鎮圧する方針を明らかにした。その結果、反乱を起こしたクーデタ部隊は「国賊」とされ、一挙に瓦解してゆく。一方「2.26事件」を鎮圧した統制派が、政治の中枢に食い入ってゆくという結果をもたらした。

第2章 兄との激論【丸山】

(1)満洲事変後の状況と丸山眞男

『追想の蠟山政道』

〈蝋山政道追想集刊行会、1982年〉

丸山眞男が第一高等学校(略称「一高」)に入学した1931(昭和6)年頃、丸山が寄宿した同校の寮では左翼運動が全盛を迎えていた。寮内にはマルクス主義の支持者だけでなく日本共産党の「細胞」(下部組織)も存在しており、しばしば摘発の対象ともなった。学生の中にはこのような左翼運動をよく思わない者も多く、右翼と左翼に鋭く分岐していた。丸山はそのどちらにも属していなかったが、トイレに書かれた「天皇制打倒」の落書きには嫌悪感を覚えたと述懐している。

寮内の雰囲気とは裏腹に実社会では右翼が台頭しつつあった。1931年の暮れ、政治家の鶴見祐輔(つるみゆうすけ)の屋敷で開かれた「火曜会」という会合に赴いた丸山は、当時公にされていなかった10月事件の概要を評論家の沢田謙(さわだけん)から聞いている。沢田は当時の政党政治に批判的で、ファシズム運動に同情的な期待を寄せていた。これに反論したのが政治学者で東京帝国大学法学部教授の蠟山政道(ろうやままさみち)である。丸山はその場面をややパセティックに回想している

開口一番にとび出したのは「わが火曜会からもファッショが出たということ は私の衷心より遺憾とするところであります」という言葉であった。先生が立上がった唐突さと、これまでの「講師」の座談的な話しぶりと対蹠的な演説口調の切出しが、先生の言葉をこのように鮮明に私の記憶に刻みつけたのである。そうして先生は、日本はあくまで議会政治の途を歩むべきであり、また国際的孤立を避けて、国際連盟の一員として紛争の平和的解決に努力しなければならない、という論旨を、ほとんど一気に述べ立てたあと、所用のためということで退席された。(「或る邂逅」1982年〈『丸山眞男集』第12巻〉)

丸山は蠟山の生硬な語り口に、気心知れた「火曜会」のメンバーである沢田に対して苦言を呈することへの演技めいた自己韜晦を感じるとともに、それでも覆い隠せない「本心の吐露」――議会制民主主義の発展と国際平和の諸条件の追究――をみている。

一高の寮ではトイレに「帝国主義戦争絶対反対」という落書きがなされるなど、戦争と社会の軍事化に反対する動きは強かった。

そんな学生たちによる運動の一端が、1933(昭和8)年の瀧川事件(京大事件)である。この事件は、刑法学者で京都帝国大学法学部教授の瀧川幸辰が講演会で紹介した学説が問題視され、「赤化教授」のレッテルを貼られたことが発端になったものである。瀧川の著書から「赤」(マルクス主義的)とされる記述が抜き出され、右翼的な国会議員や民間団体は、瀧川を含む「赤化」した教員を各大学から排除するよう強請した。そして文部大臣の鳩山一郎は、京大総長と京大法学部教授会の反対を押し切って瀧川を休職処分としたのである。この学外からの攻撃に立ち上がったのが、京大の学生たちである。左派学生にとどまらない幅広い学生が瀧川の休職反対運動に参加し、丸山から「ノンポリ」「リベラル」と評された兄の丸山鐵雄はこの運動のリーダーとなった。しかし、京大法学部教授会の職を賭した抵抗も切り崩しに遭い、分断されてしまった。学生運動も大学側の措置によって退潮に追い込まれてしまう。

1934(昭和9)年に丸山が東京帝国大学に入学する頃には、学生の運動熱はすっかり衰えていた。丸山は当時の帝大の雰囲気を次のように述懐している。たとえば三一番教室で講義をきいていると、左隣りの席から机の下をとおってビラがまわってくる、それをちょっとみて、またそっと右隣りの学生にまわす、というようなことをきいていたのに、入ってみると、全然そんな経験にあわない。(丸山・古在由重「一哲学徒の苦難の道」1966年〈『丸山眞男座談』第5冊〉)

大学の外では軍国主義化の嵐が吹き荒れ、この年の10月に陸軍省から『国防の本義と其強化の提唱』が刊行されて軍が政治に容喙する姿勢を見せたほか、11月にはクーデタを画策した陸軍将校と士官候補生が検挙される士官学校事件が起こった。

(2)1933年の所感

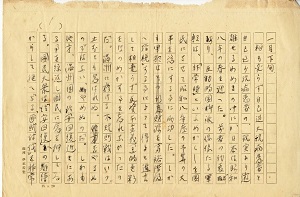

「一高時代 1933年の手記 1月下旬」

〈丸山文庫草稿類資料517-1〉

満洲事変から2.26事件に至る時期における丸山の政治的立場を示す資料として、1933(昭和8)年1月下旬に執筆された所感がある。これによれば、それまでの丸山は、国家主義・ナショナリズムと結びついた社会主義である国家社会主義に「多大の同情」を有していた。しかし、満洲事変以降の対外膨張と軍国化の進展は、こうした現実に対して国家社会主義が批判力をもちえないことをあらわにした。国家社会主義者は、「国家」の名において行われる行動をすべて是認し、ついには社会主義そのものをかなぐり捨て、「純粋日本主義」に屈服してしまったのである。社会主義の立場を維持するには、少なくともその実現をめざす闘争の過程では、あくまでもインターナショナリズムの旗を掲げなければならない、というのがこの所感の結論であった。それまで空想的と考えていた国際社会主義の意義を見直すようになっていたのである。

(3)天皇機関説事件

『天皇機関説事件』上

〈有斐閣、1970年〉

1935(昭和10)年には、天皇機関説が議会でやり玉に挙がった。憲法学者の美濃部達吉(みのべたつきち)が提唱し、憲法学の通説となっていた天皇機関説が、国体に反するものとして軍部や国粋主義的な国会議員・民間団体から徹底的に攻撃されたのである。美濃部は貴族院議員の辞職を余儀なくされ、学術レベルでも思想統制の手が及ぶようになった。

丸山が美濃部の後継者である宮沢俊義(みやざわとしよし)から憲法学の講義を受けたのは、ちょうど天皇機関説が問題視される直前にあたる。宮沢が思想的に掣肘されるようになる前の、自由にプランニングした講義を丸山はきいたのである。丸山は、事件が本格化しつつあった秋ごろの講義で、「こういうことが問題になること自身が国辱である」という宮沢の事件評をきいている。

事件が国民運動にまで高揚すると、大学のキャンパスには右翼壮士がたむろするようになった。しかし、そうした右翼壮士は「債権」が民法の一部であることを理解していなかったという。1930年代の帝国大学生の大半は、左翼に対しては冷淡であったが、かといって右翼もまた傾倒するに足る対象ではなかった。

天皇機関説事件をきっかけに丸山が思い至ったのが、日本の言論における「一種の二重構造」であった。高級官吏や知識人の間では問題とされないことが、国民レベルでは重大な問題として捉えられてしまうという構造である。丸山は、機関説事件がかまびすしい頃の経験を次のように回想している。

タクシーに乗った時に、僕が〔帝国大学の〕制服でしたから、運転手が帝大の 学生かと聞くから、そうだと答えると、美濃部という人は怪しからんじゃないか、と言うんですね。どうしてですか〔と聞くと〕、陛下を生殖器と同視している、と〔言う〕。天皇、器官。(爆笑)「てんのうきかんせつ」、陛下を生殖器と同視している、そういうのが帝大教授にいて、なんであなた方帝大の学生はそれに対して黙っているのかと。(「1930年代、法学部学生時代の学問的雰囲気」1985年〈『丸山眞男話文集 続』第1巻〉)

丸山は、天皇機関説事件と二・二六事件、そして戦争中の経験を踏まえ、日本ファシズム論における「疑似インテリゲンチャ」と「インテリゲンチャ」、あるいは「亜インテリ」と「インテリ」というカテゴリーを彫琢したのである。

(4)2.26事件の勃発とその位置づけ

東京帝国大学の雰囲気とは裏腹に、青年将校の暴走はとどまるところを知らず、1936(昭和11)年2月26日、クーデタが勃発するに至った。丸山が事件の第一報を受け取ったのは26日午前中のこと。当時NHKに勤務していた兄の丸山鐵雄(まるやまてつお)からであった。丸山が真っ先に心配したのは目前に迫った試験のことだった。

第一報は、NHKにいた兄貴から午前中に入ったのです。岡田首相以下ぜんぶ殺されたというのです。まだ戒厳令が出ていなかった。それで本郷にすっ飛んで行ったのです。そうしたら三月一日から試験ですから、「試験は予定通り実施するにつき、学生は平静に勉学すべし」という告示が出たのです。ぼくはてっきり試験がキャンセルになると思った。シメタ、と思って大学へ行ったら、法学部のアーケードのところにこの告示が出ていたので、ちょっとがっかりした。(『定本 丸山眞男回顧談』上)

事件当日の大学構内は「これからどうなるのか」という不安に包まれていた。さらに、決起した軍の部隊が東大に押し寄せる、横田喜三郎(よこたきさぶろう)や田中耕太郎(たなかこうたろう)など軍から攻撃されていた学者が襲撃されるなどのデマが飛び交い、全大学が息を潜めたように寂寞としていた。

当時、美濃部(達吉)先生が狙撃されて東大病院に入っており、また法・経両学部には、軍部や右翼に、前からにらまれていた教授が少なからずいたので、決起した軍隊が、東大にも押しかけてくるといううわさがあって、学内は不気味な緊張につつまれていました。(「一哲学徒の苦難の道」)

このとき丸山は本郷通りに出て、市井の反響を聞いて回っている。

ぼくは本郷通りをずっと歩きまして、街の反響を聞いて回った。(中略)ぼくの印象では、何が起こるかわからないという不安が第一。次には決起した将校に対する怒りです。二・二六に対して大方は批判的だった。とくに高橋〔是清〕蔵相はダルマと言って人気がありました。「あんないいおじいちゃんまで殺さなくてもいい」という素朴なものだけれども、批判が多かった。(『定本 丸山眞男回顧談』上)

丸山が反響を聞いて回った本郷通りの人々は、クーデタ部隊を直接目にしているわけではなかった。伝聞によって事態を把握し、国民に比較的人気があった高橋是清が殺されたことに憤慨するなどの「余裕」があったのである。

だが、兄の鐵雄はNHKの記者として赤坂のクーデタ部隊を直接取材している。クーデタ部隊は朝日新聞などの活字メディアを襲撃したが、放送メディアを掌握しようとしなかった。クーデタ部隊が「抜け」ていたために、鐵雄はNHKの腕章をつけてクーデタ部隊の警戒網を潜り抜け、首謀者の演説も聞くことができた。

兄貴はすぐ、愛宕山のNHKのそばの赤坂へ出かけて行っているんです。今の 日比谷高校の真下にあった山王ホテル。そこが蹶起部隊の本拠でしょ。(中略)「尊皇斬奸」、奸を討つという旗がひるがえり、群衆が遠巻きにしている。(中略)兄貴が見たのは、取り巻いている群衆の中のお婆さんが、こうやって涙を流しながら、「兵隊さん、財閥をやっつけてください。財閥をやっつけてください」と言ったというんです。(「1930年代、法学部学生時代の学問的雰囲気」)

鐵雄の目に映った2.26事件と、丸山が見聞きした2.26事件には大きな隔たりがあった。その夜、二人は寝床を並べながら事件の性格について議論した。鐵雄は事件を「根本的には進歩的」「革命的」なものと捉えていた。ここでいう「進歩的」とは、反資本主義的な思想を意味する。鐵雄は事件を社会主義革命の嚆矢と考えていたのである。

〈丸山彰氏提供〉

一方の丸山は、そうした捉え方には否定的であった。「いかなるファシズムも初期においては急進的だ。反資本主義的なことは、どんなファシズムも初期の段階では言うのだ」と鐵雄に反論している。事件を起こしたファシズム勢力を、前述した1933年1月下旬の所感における国家社会主義と同様のものと考えたのである。つまり、その反資本主義的・社会主義的主張はいずれ後景に退き、国家主義・ショーヴィニズム的色彩が前面化するという見通しに立っていた。丸山にとってファシズムは社会主義的をめざすものではなく、本質的に資本の利害に沿ったものとして位置づけられていたのである。見てきた現実も、それを捉える認識の枠組みも全く異なるだけに、二人の論争は平行線をたどった。結局、隣の部屋で寝ていた母の「あなた方、いい加減に寝なさい」の声に水入りとなった。

(5)徳冨蘆花『灰燼』

〈改造社、1927年〉

2.26事件の歴史的評価とは無関係に、丸山はそこに一種の文学的趣向を感じてもいた。事件の10年近く前、中学生だった丸山に感銘を与えた小説の一つに、徳冨蘆花(とくとみろか)の『灰燼』(画像〈『現代日本文学全集12 徳富蘆花集』改造社、1927年〉)がある。西南戦争を背景に、豊前中津の素封家をテーマにしたこの小説は、「「内乱」というものがそれぞれ性行と立地を異にする個人個人の実在に投げかける深い翳(かげ)が、直接形においてでなく、暗示的に描かれているだけに、かえって一層激しく、私の幼い心をゆさぶった」(「わたしの中学時代と文学」1993年〈『丸山眞男集』第15巻〉)。三人兄弟のなかで一人西郷軍にはせ参じ、命からがら敗走して家にたどり着いた少年が、兄から家名を汚す乱臣賊子と罵られ、唯一の理解者と頼んだ母からも見捨てられ、絶望の中で自刃する姿に丸山は感情移入したのである。2.26事件においても、はじめは「決起」と呼ばれていた青年将校たちの行動が、「占拠部隊」から「反乱部隊」と呼ばれるに至り、29日に戒厳司令官による「今からでも遅くはない」の布告が発せられ、鎮圧の対象となるに至った。この布告のなかで繰り返された「逆賊」という言葉に、丸山はとっさに『灰燼』を思い出した。昨日の忠臣が今日の逆賊となり、忠義の心から発した義挙が次の瞬間には私利私欲の悪行三昧と罵られる。忠逆が激しく入れ替わる「内乱」という事態が、丸山の連想を誘ったのであった。

(6)事件への反応

2.26事件が鎮圧されると大学はすぐに再開された。だが、戒厳令による集会禁止も完全には解除されず、折からの右翼テロリズムに晒されてきた教員たちの口は重かった。このような情勢にあってこそ、事件に言及すること自体がその人物の知的良心と思想的な「地金」を示すメルクマールとなりうるのである。

たとえば、南原繁(なんばらしげる)は事件後の4月にはじまった東大法学部の「政治学史」講義において、次のような開講の辞を述べた。「皇軍の私兵化を慨して蹶起した青年将校たちが、まさに皇軍を私兵化する行動をとった。こういう矛盾はどこに由来するか。畢竟、自らの行動の思想的意義にたいする徹底した、しかも客観的な考察が行われなかったことを物語る」。満場しわぶきひとつなく静まりかえった空気のなかで、こうして論点を政治哲学史の課題へと進めてゆく先生の声に学生たちは耳をかたむけた。(「南原繁著作集第四巻 解説」1973年〈『丸山眞男集』第10巻〉)

マルクス主義の洗礼を受けていた大学時代の丸山は、政治を「文化的創業の業」とする南原の政治イメージには反感すら持っていた。だが、精神のもっとも内奥のいとなみである哲学的思索を扱う政治哲学者が、同時代のアクチュアルな動きに果敢に発言する姿に衝撃を受けた。後年、政治それ自体が文化的価値の一領域であると考えることこそ、南原独自の哲学であるとの理解に至っている。

事件勃発直後に、より直截な批判を行ったのが東大経済学部教授の河合栄治郎(かわいえいじろう)である。河合は丸山の高校時代に「思想善導委員」を務めており、丸山たち学生は河合のことを「御用学者」とバカにしていた。その河合は事件後の3月9日、『帝国大学新聞』に事件を批判する記事を書いた。記事自体はすぐさま発禁処分になってしまったが、丸山はそのときのことを次のように振り返っている。

全国民が沈黙した時に、河合さんが『帝国大学新 聞』に書いたのは、「もし一部の者が武器を持っていることによって他の国民より多くの発言力を得らるるならば、如(し)かず、全国民に武器を分配せんには」というものです。これはすごい。みごとなファシズム批判だと思うんですね。そういう意味では、河合さんの評価というものが一八〇度変わりました。(「1930年代、法学部学生時代の学問的雰囲気」)

河合は丸山の高校時代、文部省の「思想善導」政策に携わっていたため、丸山たち学生は「御用学者」とバカにしていた。しかし、この時期の河合は標的をマルクス主義からファシズムに移し、ファシズムから自由主義を擁護する戦いの先頭に立つようになっていた。丸山は大学2年生のときに河合の特別講義を受講し、ドイツ社会民主党の歴史を学んだ。特に同党における修正主義論争の理解は河合の講義によるものである。

(7)事件の評価

『現状維持と現状打破』

〈丸山文庫草稿類資料20-2〉

2.26事件そのものに対して丸山はどのように考えていたのだろうか。2.26事件が起きた1936(昭和11)年の暮れ、丸山は大学の受講ノートに「現状維持と現状打破」と題する対話篇を記している。この対話は、架空の人物AとBが軍部や新官僚といった「革新勢力」の位置づけを議論する形で進む。議論といってもBがAに自説を述べる比率が多い。

ここでは、「革新勢力」の「革新」性が政治の領域におけるものであって、社会的・経済的には資本主義を否定するという意味での「革新」性を帯びるものではないとされている。ヒルファーディングの『金融資本論』を下敷きに、政治的な「革新」性は、金融資本の脅威となっている「議会的民主政」を廃棄して「ファシズム独裁」に置き換えようとするものであり、それは結局のところ既存の資本主義的な社会関係を保持する目的をもっていると指摘される。そして、当時の行政機構改革や議会制度改革が日本におけるファシズム体制への移行現象と捉えられ、2.26事件はこの流れの中で「下から」の革新要求が武装蜂起の形をとったもの、「非合法ファシズム」の極致として位置づけられた。丸山は、反資本主義的・社会主義的要素の脱落という1933年の所感(2)参照で示していた枠組みを前提として、2.26事件のような「下から」のファシズムによって「上から」のファシズムが促進されるという形でこの時期の政治的動向を理解していた。

どこの国でもフアシズムは大資本の圧迫とプロレタリアートの勃興によっ て挟撃された中間層の運動として出発する。だからそれは反資本的なプログラムを掲げ、かくて広汎な大衆を吸引して現実的勢力を増す。しかしそれが現実的勢力を益すと共にそれは資本によって利用され、そのプログラムは資本に都合のいゝやうに変曲され、つひに全く資本の最も強力な防衛形態となるんだ。日本でも五・一五事件とか血盟団事件とか神風隊事件とかは反資本的色彩を帯びた初期フアシズム運動の表現だった。かうしたいはゆる「下からの」非合法的フア〔ッ〕ショ運動は二・二六事件で最高潮に達したといへよう。しかし、かうした下からのフアシズムの暴力的発現は資本を脅威しつゝも、上からのフアシズムをおしすゝめる契機となったのだ。さうして二・二六事件以後の粛軍と庶政一新の行程は一方に於て、非合法フアシズムを弾圧すると共に、他方に於て、その非合法フアシズムの要求を合理的に――というのは、資本の支配に適合する様に――実現する行程にほかならない。(「現状維持と「現状打破」」1936年)

2.26事件の失敗によって、非合法的な形での「下から」のファシズムは挫折した。これからは革新政党の形をとった合法的な「下から」のファシズムが台頭し、社会上層の「革新」勢力と提携して日本のファッショ化を進めるかもしれない。丸山は架空の人物Bの口を借りてこのような危惧を語っている。

2.26事件を日本ファシズムの画期と位置づける見方は戦後、さらなる深まりを見せた。1948年の「日本ファシズムの思想と運動」では、2.26事件は次のように論じられている。

運動としてのファシズムを中心として考える場合は、やはり二・二六事件というものが最も大きな分水嶺になってまいります。というのは二・二六事件を契機としていわば下からの急進ファシズムの運動に終止符が打たれ日本ファシズム化の道程が独逸や伊太利のようにファシズム革命乃至クーデターの形をとらないことがここではっきりと定まったからであります。(「日本ファシズムの思想と運動」1948年《『丸山眞男集』第3巻》)

ドイツやイタリアではファシズム運動が非合法のクーデタや革命によって国家機構を掌握したのに対して、日本では旧来の国家機構が統制を強めていくなかでファシズム化していった。ヨーロッパのファシズム運動に顕著だったイデオロギー的側面は日本のファシズムには見られない。そうしたファシズム運動は2.26事件で挫折してしまい、国民統制の強化というシステムだけが残った。丸山は2.26事件を、ヨーロッパ型ファシズムと日本型ファシズムの分岐点と考えたのだった。

(8)昭和天皇

最後に、2.26事件にかかわる丸山の天皇評を見てみよう。丸山は1946(昭和21)年に「超国家主義の論理と心理」を執筆した際、それまでとらわれていた昭和天皇個人と近代天皇制の「呪力からの解放」を経験していた(「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」1989年〈『丸山眞男集』第15巻〉、2021年度展示「知識人の自己形成」第4部第1章(1)参照)。ある懇談会で、昭和天皇が死去したのちになって公表された『昭和天皇独白録』の感想を問われた丸山は、次のように述べている。

率直に言って、鉄面皮も甚だしいな。責任回避がひどいですね、僕の知る限りでも。事実関係のおかしいのと、憲法の解釈が天皇ともあろうものが基本的に間違っているんです。いや天皇が間違うはずがないので、ごまかしている。(中略)明治憲法の誰でも知っている解釈は、憲法一一条に「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とある。それから「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ議シ」、これは一三条。一二条は「天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム」。後世統帥権と称せられたには、そのことを言うわけです。統帥というのは明治憲法の国務の外にあるわけです。(中略)〔統帥権の行使については憲法に〕誰の「輔弼」ということは何も書いてないわけです。(中略)これが天皇が軍を親裁するという意味なんです。(「現代の中国と日本・『シュピーゲル』事件・『昭和天皇独白録』」1991年〈丸山眞男話文集 続』第2巻〉)

『昭和天皇独白録』によれば、1946年に昭和天皇は、太平洋戦争の開戦を止めようとしたが、憲法に規定された立憲君主の枠組みをこえる行動はとれなかったため、それはかなわなかったという趣旨のことを述べたという。たしかに明治憲法では、国の政務に関する天皇の権限については各大臣の「輔弼」(助言)に従って行使され、そのことに対して責任を負うのは各大臣であって天皇ではないという仕組みになっていた。しかし、「統帥権」と呼ばれる軍の最高指揮権の行使については、「輔弼」に関する規定は憲法に存在せず、天皇がみずから裁決を下す建前になっている。したがって、天皇以外に「統帥権」の行使に関する責任を負う主体は存在しないはずである。

〈近代日本人の肖像〉

このことは、丸山が兵士だったときに嫌というほど暗唱させられた「軍人勅諭」にもあらわれている。「軍人勅諭」では、「兵馬の大権」を武家に預けていた時代が「失体」とされ、天皇が軍事的権限を直接掌握することが宣言されていた。天皇が内閣・大臣を介さずに軍をコントロールするという仕組みになっていたからこそ、歴代の内閣・大臣は軍を掌握できずに苦悩していたではないのか。丸山は、1945(昭和20)年10月に近衛文麿(このえふみまろ)と面会した際のことに触れながら、次のように語っている。

近衛が一番ぶつぶつ不平を言ったのは、統帥権というのは非常に困る。支那事変が始まった時がちょうど近衛内閣でしょ。本当に困ったと。始まっちゃってどうなるのか全然分からない。(中略)参謀総長・軍令部総長は、言わないのが当たり前なんです、統帥権からいって。しかし天皇には奏上しているわけです。それで近衛はいちいち天皇に聞きに行くの。(同前)

天皇の「親裁」を楯に軍が内閣・大臣による介入を拒絶するなら、天皇が軍を押しとどめるしかなかった。昭和天皇は当然そうするべきだった。にもかかわらず、昭和天皇はそれを怠った。それどころか戦後になってエクスキューズに終始している。丸山はそんな天皇の態度に憤りを隠さなかった。

しかし、天皇が明治憲法下で何もしなかったわけではない、丸山は2.26事件における天皇のイニシアチブを次のように評価している。

憲法上の建て前としては、参謀総長や軍令部総長にも何ら権限がない。天皇が自ら決めるんです。だから比較的それに近いのが、二・二六事件でしょうね。あれは本当に天皇が決めたから。あとはみんな日和っちゃったから。あの時の昭和天皇はものすごく立派です。(同前)

以上のような意見を述べた懇談会に先立つこと19年前、丸山は「歴史意識の「古層」」という論文をものしている(『丸山眞男集』第10巻)。この論文では、日本思想の根底には、世界を「いま」起こっていることが次々に重なりあって進行するものと捉える態度があると論じられている。個人がとりうる態度は、そのなかでいま起こる出来事をありのままに受け入れるか、オポチュニスティックに成り行きに乗じるかの二択しかない。なんらかの原理や普遍的法則にもとづいて世界の大勢を否定することはできないし、まして抗うことなど想像だにされない。だが、2.26事件という大勢のなかにあって、昭和天皇は勢いに抗い、反乱将校に毅然とした態度で臨んだ。丸山の好評の背後には、日本思想の結集点とも言うべき天皇の行動に、自身の政治思想史像を突き破る「決断する主体」を見出した喜びがあるのかもしれない。

第3章 「政治は怖い」【加藤】

(1)学校と自宅の往復の日々

満洲事変が起きたとき、加藤は東京府立第一中学校の1年生であった。この日は11歳最後の日だった。大学を繰り上げ卒業するのは1943(昭和18)年9月であり、加藤の学生生活はすっぽりと「十五年戦争」に包まれている。ことに中学校の五年間は、日本が軍国主義への道を足早に歩んでいた時期に重なる。このような時代を加藤はどのように過ごしていたのか。

小学校のときには、放課後に「補習授業」を受けて中学受験に備えたが、そのことに疑問を覚えなかった。ところが府立第一中学校は、第一高等学校への予備校的性格が強い。そういう学校の教育方針に、年嵩の増した加藤は疑問と批判を抱きはじめた。そして「優等生」であることから逸脱した。ほとんど脱落(ドロップアウト)した恰好だった。のちに中学校生活を「空白五年」と表現した。話し合える友もなく、部活動にも入らず、「極度に禁欲的な家庭と軍国主義的秀才教育の模範的な学校との間を往復」(『羊の歌』「美竹町の家」)する毎日だった。時事問題について友人と意見を交わすようなこともなかった。政治的社会的問題に強い関心を抱くこともなかった。

私は一九三一年満洲事変のはじまった年に中学校に入り、一九三六年二・二六事件の年に中学校を出た。その間毎日私は新聞を読み、放送を聞いていたが、日本国が何処へ行こうとしているかを全く知らなかった。中学校は――少くとも中学校の社会は、大臣や財閥の理事長や青年将校とは、全く関係がなかった。彼らの一方が他方を暗殺しても、それは学期試験や運動会や夏休みというようなもっと重大な関心事の間に挿まれた小さな事件にすぎなかった。荒木陸相の息子が同級にいたけれども、彼は目立たぬ生徒の一人にすぎず、誰からも特別の扱いを受けていなかった。すべての事件は、全く偶発的に、ある日突然おこり、一瞬間私たちを驚かしただけで、忽ち忘れ去られた。井上蔵相や団琢磨や犬養首相が暗殺され、満洲国が承認され、日満議定書が押しつけられ、日本国が国際連盟を脱退し……しかしそういうことで私たちの身の廻りにはどういう変化も生じなかったから、私たちはそのことで将来身辺にどれほどの大きな変化が生じ得るかを、考えてみようともしなかった。(『羊の歌』「二・二六事件」)

このような政治的社会的事件が続出している時期に、加藤はひとりの友人とも話しあう関係を結べず、「想像の世界に逃れていた」のだった。その想像の世界とは、映画であり文学であった。

(2)父を反面教師に

幼い頃から加藤が話し相手としたのは、父信一であり母織子であった。政治的社会的事件やその動向についても、加藤は父信一から学んだ。加藤の家では、食後の団欒(だんらん)に、父信一が世の中に起きた事件について、何らかの意見を述べる習慣があった。

リットン調査団の報告書について、「大日本帝国の意図を歪めて解釈し、不当な圧迫を加えようとするものだ」と父信一はいい、国際連盟総会で松岡洋右代表が連盟脱退を告げて席を起った行動を「痛快この上もない」こととした。一方、美濃部達吉の天皇機関説が批判されると、「美濃部博士の議論が理路整然としているのにくらべて、攻撃側の議員のいうことは支離滅裂で、愚劣極まるものだ」といった。観兵式に代々木練兵場に出かけ「陛下」を仰ぎ見るほどに、天皇への「崇拝」の感情は強かった。一方で2.26事件直後のことになるが、斎藤隆夫の「粛軍演説」(1936年5月)を激賞するのだった。

父信一は熱烈な愛国主義者ではあったが、さりとて狂信的ではなかった。なぜならば父信一が学んだ医学に基づく実証主義的な考え方に徹底していて、それがすべての「神がかり」を信じさせなかったからである。

このような父の意見を聴きながら、加藤はそれをどのように受けとめていたのだろうか。父信一の話すことによって事態が解明された、という実感を加藤はもつことはできなかった。

あるときには、あまりに当然と思われ、あるときには、私とは別の時代に育った人の奇妙な感情的反応にすぎないと思われた。事件と事件との間の関係が、父の話を通じてあきらかになるということは、ほとんどなかった。(中略)明日がどうなるかわからぬということは、父の世界の本質そのものであった。(『羊の歌』「二・二六事件」)

加藤は父信一の専門領域における徹底した実証主義的・合理主義的な考え方が、専門外の世界ではまったく活きていないと考えた。これは父信一にのみいえることではなかった。1930年代の日本の状況について「充分に考え抜いてはいなかった」と、日本の知識人に共通する弱点を見てとるのである。そのような判断をもつに至ったのは、加藤が父信一を反面教師にしたからだったといえるだろうか。 それでは加藤自身は、社会を、時代をどのように捉えていたのか、あるいは捉えようとしていたのか。父信一が事あるたびに話す意見のあいだに相互の関連性が見えないことに気づいていた。それゆえだろうか、加藤は「満洲事変以来の多くの現象の全体を、一つの方向への社会の発展として理解しようと試みた」(『羊の歌』「二・二六事件」)。ここにはのちに加藤の社会認識の基本になる全体的に理解しようとする方法を見ることができる。

(3)内幕話とうわさ話

折に触れて親類が加藤の祖父の家に集まった。そのようなとき、話題はおのずと戦争のことになる。しかし、十分な情報がないなかで、状況の全体を理解することはむつかしく、与えられた情報の欠落を補う「知られざる情報」がないと、状況に対するつじつまが合う解釈には至らない。そういうときにしばしばもちだされるのが「内幕話」と「うわさ話」である。いつの時代も、誰も知らない「内幕話」を知っている、あるいは知っているふりをする人は、「情報通」として尊敬される。かくして情報が十分に与えられない状況では、「ここだけの内幕話」が翼を得る。また世の中に「うわさ話」として、まことしやかに飛びかうことになるのである。情報が統制され、人びとに十分に伝えられなかった戦時中には、さまざまな「うわさ話」が広まっていた。「うわさ話」とは、情報の欠落を補う手段なのである。そういううわさ話を記録したのは、憲兵隊と特高警察だった(「憲兵司令部資料」「東京憲兵隊資料」)。また永井荷風は『断腸亭日乗』(全七巻、岩波書店)に、当時流れていたうわさ話を記録している。永井の記録には虚構が含まれていても、ともに貴重な歴史資料として残された。

そうして私たちは、平和に、のどかに、戦争の話をしながらもその意味を理解せず、「おそるべき重大な」内幕話をときどき聞きながらも、「おそるべき」ことがわが身に及ぶだろうとは決して考えず、要するに善良な市民として、一九三六年二月二六日が次第に近づいてくるのを、それとは知らずに待っていたのである。(『羊の歌』「二・二六事件」)

ここに描かれる様子は加藤の家のことだけではないだろう。ほとんどの家庭でも同じようであったに違いない。戦時中のことだけではない。2022(令和4)年に始まるウクライナ戦争に対しても、似たようなことが起きているに違いない。

加藤は生涯を通じて、内幕話やうわさ話を信じなかった。何事も自分で確かめない限り、確信しなかったのである。人物評価についても、位階勲等やうわさ話を評価の基準とはしなかった。

(4)2.26事件の衝撃

事件が起きた日の朝、加藤の家では、加藤を学校に行かせるかどうかが最大の問題で、父母ともに、その日の加藤の登校を控えさせた。当時の東京府立第一中学校は国会議事堂の近くにあったからである。

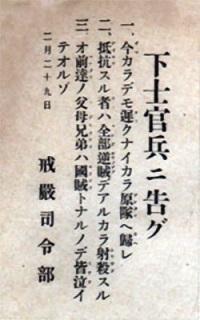

父信一は最初からクーデタには批判的であり、事件に陸軍の野心を感じただけであった。海軍が聯合艦隊を東京湾に集めたという情報が入ると「陸軍の思うようにことは運ばない」といって喜んだ。戒厳司令官香椎浩平(かしいこうへい)の「下士官兵ニ告グ」が出され、事件の決着が見えてきたときに、「食卓で、その放送を聞きながら、私たちは妹がもらって来た仔猫になにを食べさせて、どの部屋に寝床をつくり、どういうしつけをしたらよいかという話をしていた。失敗した反乱の 結着があきらかになった瞬間から、事件の全体は、私たちにとって、もはや一匹の仔猫ほどにも現実的ではなかったのである」(『羊の歌』「二・二六事件」)と綴る。

しかし、2.26事件は、加藤の政治に対する態度を決定づけるほどの大事件だった。事件を起こしたことを称賛されたその一瞬あとには、手のひらを反すように「反乱軍」とされ、「国賊」とされた。その経過を目の当たりにした加藤は、政治というものの恐ろしさを身に染みて知るのだった。

もともと大言壮語を嫌い、徒党を組んで行動することができなかった加藤に、2.26事件によって、「政治」を好まない、という態度がつくられたともいえるだろう。しかし、同時に、「「政治」はこちらから近づかなければ、向うから迫って来る何ものかである」という認識をもった。

政治に対するこのふたつの認識のあいだにあって、加藤はたえず政治といかなる態度で向き合うかということを考え続けた。安保闘争のときにも、九条の会のときにも、それは変わらなかった。加藤は考え続けたうえで、みずからの政治的態度を決めた。こうして、生涯を通じて、権力の中枢に関与することはなかったし、政治に背を向けていっさい関心をもたない、という態度もとらなかった。

なお、のちのち2.26事件を振り返って次のように述べる。

日本の軍国主義化は、大体合法的手段をとっているので、たとえば憲法は一行といえども変わっていない。『大日本帝国憲法』のままで、しかもそれは一応合法的な体裁を整えた上で、その内部で変わっていった。だから変わり方がなし崩しなのです。

振り返ってみると、二・二六事件が転機でした。しかし、二・二六事件にしても天から降って湧いたわけではありません。皇道派の活動というのは前からわかっていたわけですから、どこでそれを止めることができたかというのはたいへん難しい問題です。

ある段階をとると、その段階では、「そんなに大したことはないだろう」と思う。一年たつと陸軍はちょっと前へ出る。大きく出たのではないから、そのぐらいなら我慢できると考える。そうするとまた次の年にちょっと先に出る。そういうなし崩しです。日本ではよく「外濠を埋める」という比喩を使いますが、もっと連続的に、無数の外濠を一つずつ埋めていくという感じです。だから阻むのが難しい。(『私にとっての20世紀』岩波書店、2000年)

ここにある「陸軍」を「自民党政権」に置きかえれば、戦後日本の歩みに重なる。