戦争犯罪やジェノサイド

重大な国際犯罪を扱う法に着目

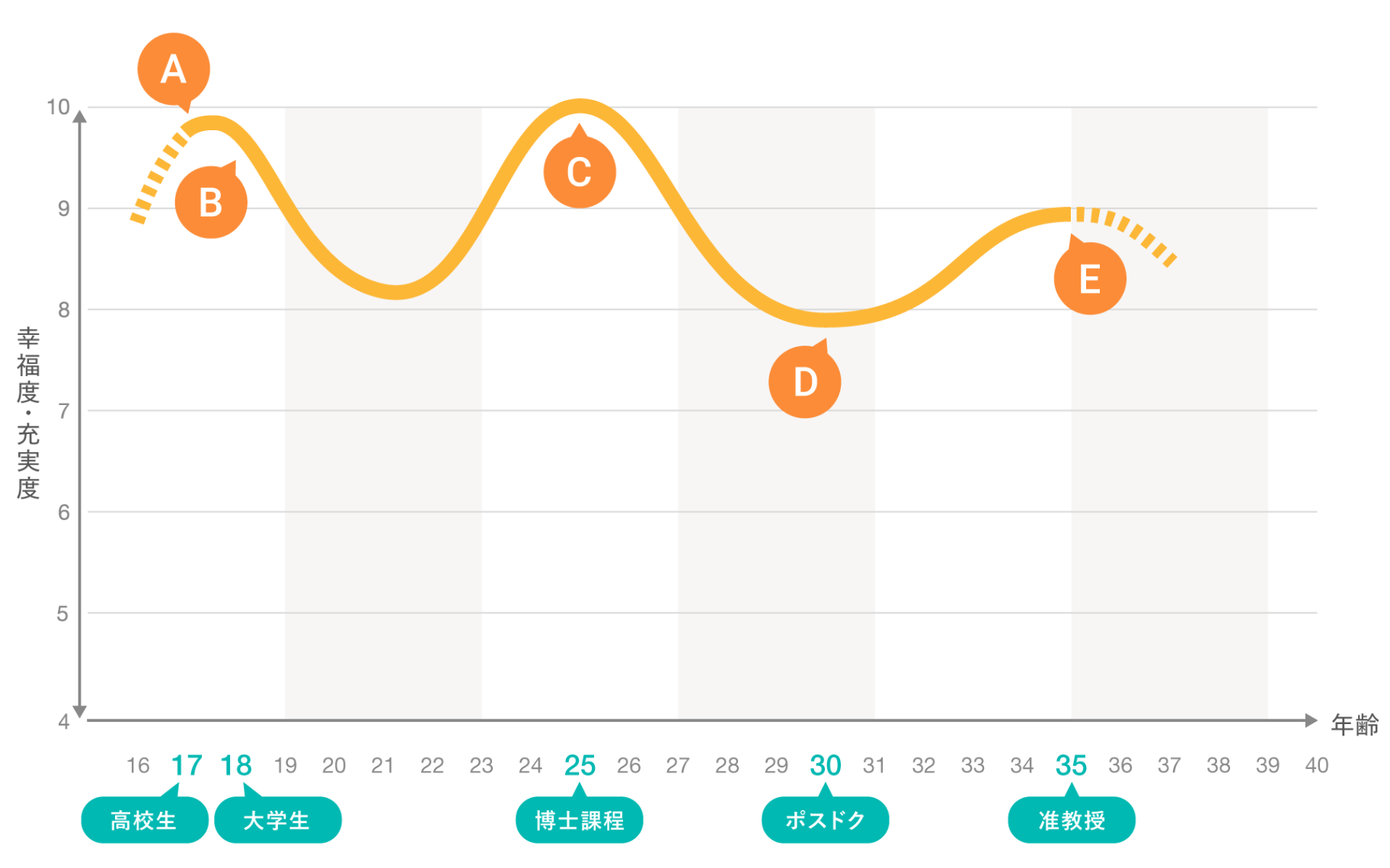

原点は高校生の時、フィリピンのスラムで暮らす家庭にホームステイしたことでした。そこで人々の生活を見て、「世界は不条理だ」と痛感すると同時に自分の恵まれた環境を認識し、罪悪感と、それに勝る問題意識を覚えました。「不条理を是正することに自分のできることで貢献したい」と思うようになったのは、それからです。

研究者を目指したのは大学時代、憲法学を専門にする法社会学者の恩師との出会いがきっかけです。事例やアイデアについて話し始めたら、もう止まりません。本当に楽しそうに研究する先生を見て、「私も先生のような法学の研究者になりたい」と思うようになりました。

大学院へ進学し、研究テーマに選んだのが、国際法の中でも国際刑事法です。国際刑事法とは、戦争犯罪やジェノサイド、侵略犯罪、人道に対する犯罪といった重大な国際犯罪に関する定義や制度を規定する諸法を指します。2007年10月、こうした国際社会全体が関心を持つ国際犯罪を裁く国際刑事裁判所(ICC)に日本が加盟し、国内ではこの分野に対する関心が高まっていました。何より国際刑事法を知った時、ついに世界の不条理に対抗するための「武器」を手にしたような気がして、心が奮い立ちました。

「制度や法を深く理解するには、それが適用されている現実の社会や人を知らなければならない」という恩師の言葉に従い、院生時代は、カンボジアやバルカン諸国に赴き、内戦中にジェノサイドが行われた現場を見たり、現地の人の話を聞いたりといったフィールドワークにも力を入れました。さらに博士課程では、オランダのハーグにあるICCでインターンも経験。国や文化、価値観も多様な人々が集まるICCで、国際犯罪がどのように裁かれるのかを学びました。