臨床現場と現実の乖離を実感

政策を動かすために研究の道へ

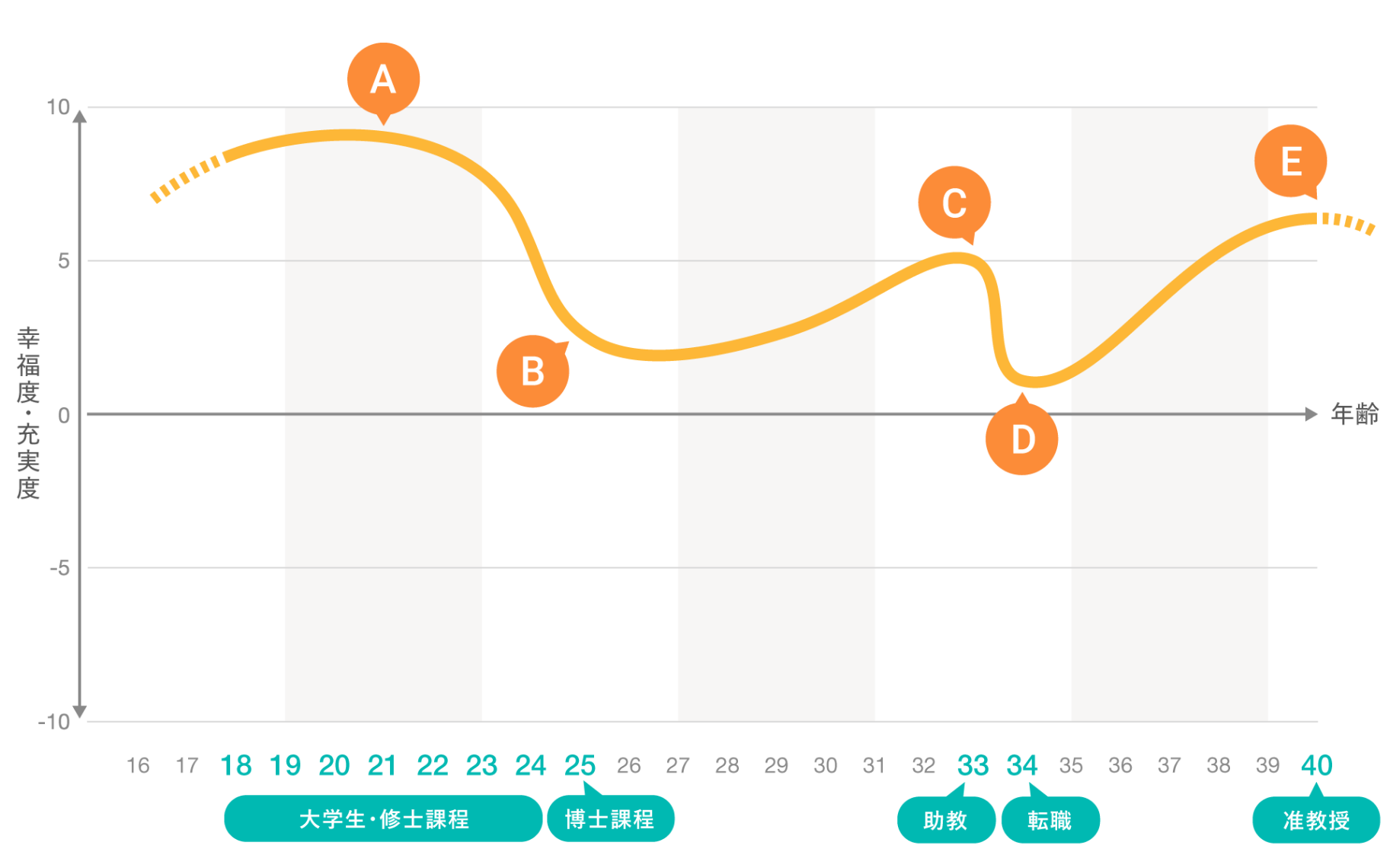

高校生の時にアメリカ留学を経験し、卒業後の進路もアメリカを選びました。そこで専攻したのが、以前から関心を持っていた心理学でした。勉強は非常にハードでしたが、そんなことも吹き飛ぶくらい学生生活は楽しいものでした。学生寮でさまざまな国の学生と仲良くなり、彼らとよく遊び、よく学び、充実した4年間を過ごしました。

卒業後は就職するつもりで、外資系企業のキャリアフォーラムなどに参加したものの、興味が湧かず、好きな心理学をもう少し勉強しようと、大学院へ進学しました。専門に選んだのが、カウンセリング心理学の中でも、多文化カウンセリングです。以来今日まで、多様な文化的背景を持つ人たちのメンタルヘルス支援を考えてきました。

当初は、いずれカウンセラーとして臨床で働くことを考えていましたが、大学院で学ぶ傍ら、DVシェルターでの支援活動や精神科病院でのリサーチアシスタントなどに携わるうちに、臨床現場と政策との間の乖離を強く感じるようになりました。カウンセラーとして一人ひとりを支援することも重要ですが、環境や制度を整えていくことも欠かせません。それには研究で実態やデータを示し、政策を動かす提言をしていく必要があると考え、研究の道に進むことを決めました。