イギリスに留学するも

語学の壁に阻まれ失意の帰国

高校時代、建築の授業で初めて設計した作品が賞を取ったことで、建築の面白さに目覚めました。学べば学ぶほど、自分の知らないことがたくさんあると気づかされ、いつしか「ずっと建築を勉強し続けたい」と思うように。「一生勉強できる職業って、何だろう」と考えた末に見つけたのが、研究者になる道でした。

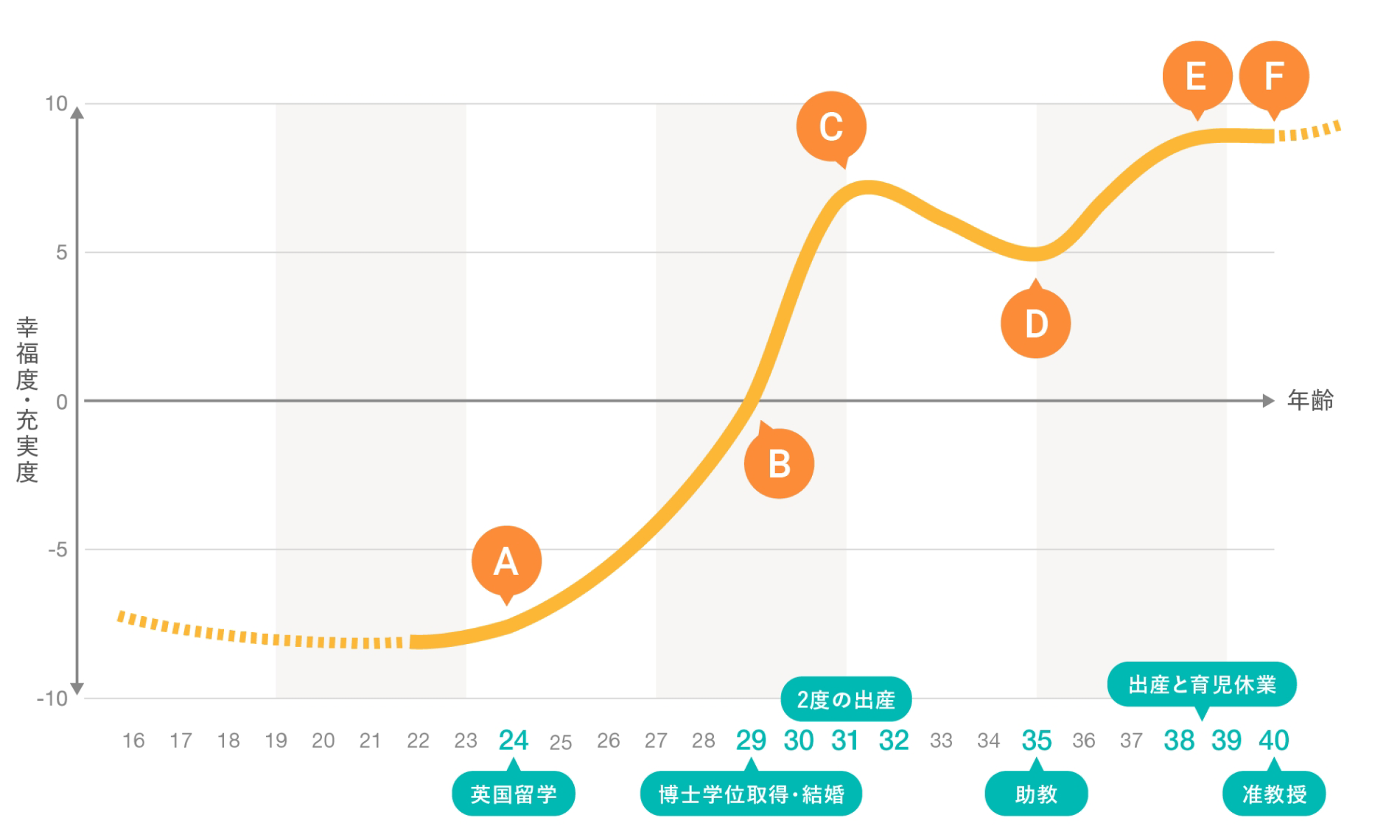

高等専門学校から専攻科、さらに大学院へと進学。大きな挫折を味わったのは、修士課程でイギリスに留学した時です。大学院の恩師から、「大学教員を目指すなら、国際的な研究実績を積む必要がある。そのためには英語力は不可欠だよ」と助言を受け、イギリスの大学に留学しました。そこでぶつかったのが語学の壁でした。

3ヵ月ほどで日常会話には困らなくなったものの、大学のプレマスターコースの講義を理解したり、研究に取り組むには、もう数段階高いレベルの英語力が求められます。そこに到達できず、人生で初めてというほど悩み、苦しみました。当初は1年間の留学中に修士号を取得することも考えていましたが、「今の語学力では到底無理だ」と痛感。やむなく予定を切り上げ、10ヵ月で帰国しました。

しかしその後も、「途中で逃げてしまった」という思いは消えませんでした。その2年後、大阪大学博士課程在学中にイギリス留学に再チャレンジ。半年間、現地で調査研究を行い、後にその成果を論文にまとめることで、悔しかった経験を成長に変えることができました。