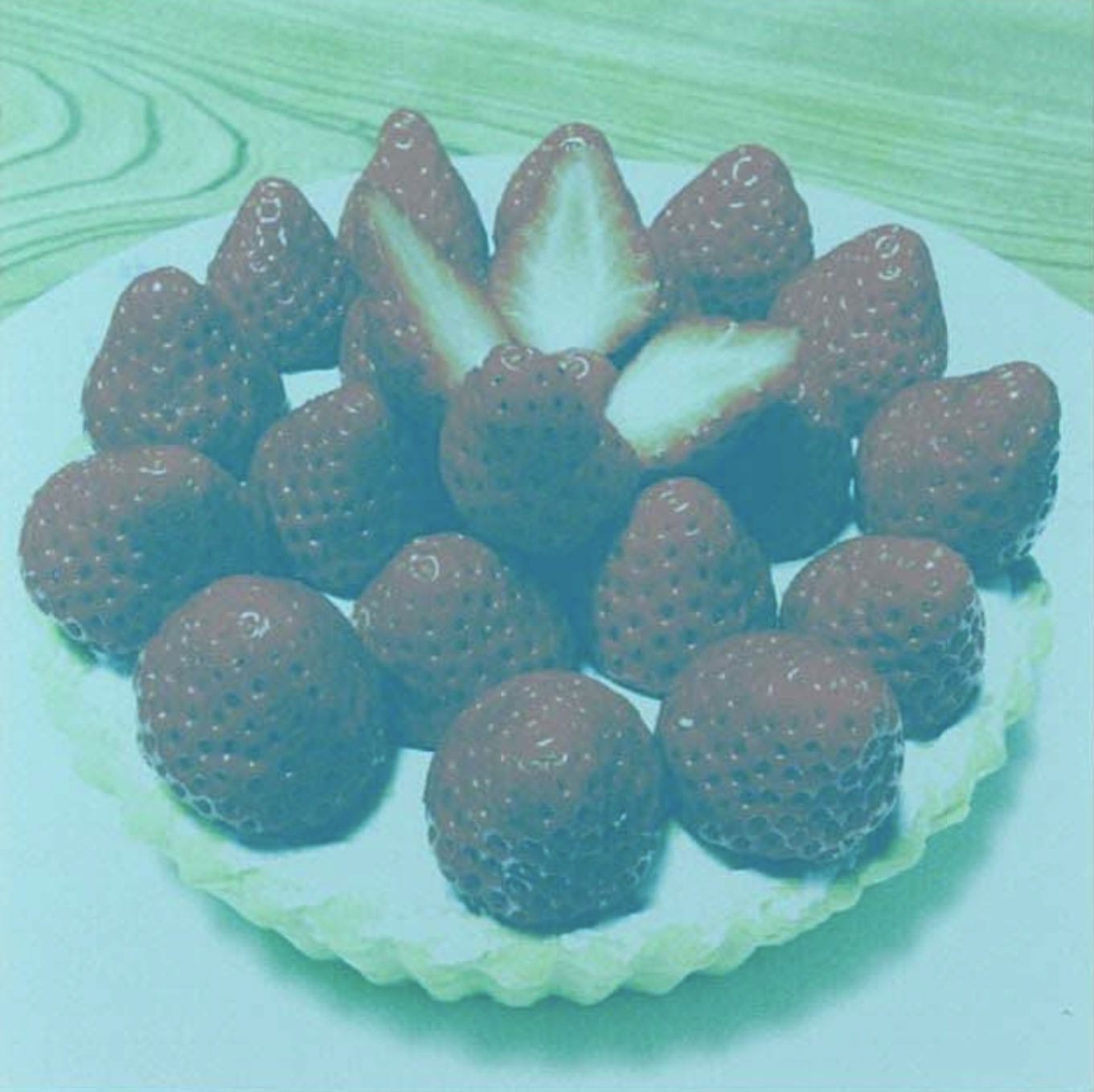

錯視とは、形や大きさ、長さが、ある条件のもとで本当とは違う見え方をすることです。例えば、錯視の一つに「傾き錯視」というものがあります。これは平行に描かれた2本の線が曲がったり斜めに傾いて見える現象です。錯視の多くは目ではなく脳内で起こることが分かっています。また、色も錯視に深く関わっています。例えば、青緑色でできたイチゴの画像を見ると、赤い色はないはずなのにイチゴが赤く見えます。これは、脳が勝手に赤色を補っているからです。

こうした研究は、医療や福祉、建築、交通、環境デザインなど暮らしのさまざまな場所で応用することができます。そこで、錯視を利用して道路渋滞を解消しようとしています。道路では下り坂から上り坂に変わるところで渋滞が起こりやすいと知られています。これは、ドライバーが上り坂になったことに気づかず、アクセルを踏まないことが原因です。そこで、錯視を使って実際の道路よりも急な坂道に見えるようにすることで、渋滞を少なくできると考えています。このように、脳の仕組みの解明から人々の暮らしに関わることまで、錯視研究が活躍しているのです。