Career NetworkingOBOG会紹介

最新の記事

5期生による金沢フィールドワークを実施しました。

2026年1月17日(土)〜18日(日)、5期生による金沢フィールドワークを実施しました。

本フィールドワークは、5期生の泉屋利吉さんが金沢工業大学の常任理事に就任されたことを記念して計画、金沢工業大学の訪問に加え、加賀藩・前田家をテーマにしたフィールドワークとしました。

【1月17日(土)】

◆午前:金沢工業大学の訪問

泉屋利吉さんの案内のもと、特徴的な教育施設について説明を受けました。

◆午後:白山比咩神社(加賀一宮かつ領国守護神として前田家が保護)

【1月18日(日)】

◆午前:金澤神社・兼六園・金沢城公園・尾山神社・尾崎神社(前田家ゆかりの場所)

◆午後:和菓子作り・金箔貼り体験(前田家による文化・工芸振興)

11期生によるOBOG会が開催されました

2025年12月12日(金)、11期生によるOBOG会が開催されました。

11期生は、期中に『青い壺』(有吉佐和子)を課題図書として、自主勉強会「つぼる会」を実施しました。

修了後も学びを継続するために定期的に開催しています。

第1回 つぼる会:『青い壺』(有吉佐和子)

第2回 つぼる会:『ある男』(平野啓一郎)

第3回 つぼる会:『熱帯』(森見登美彦)

そして、第4回は、『遠い山なみの光』(カズオ・イシグロ)を課題図書とし、4名の修了生が書籍を通じて考えたことを紹介、参加メンバーでディスカッションしました。

5期生・7期生による合同のOBOG会が開催されました。

2025年12月5日(金)、5期生・7期生による合同OBOG会を開催、国土交通省とNEXCOが事業中の東京外かく環状道路の視察をさせていただきました。

まずは、国土交通省東京外環国道事務所にて、「環状道路の意義と役割を考える」と題したお話をいただきました。

その後、場所を外環東名インフォメーションセンターに移動し、東京外環の概要を説明いただいたのち、工事実施中の東名側本線トンネル(北行)地中拡幅部・切羽を視察しました。

10期生によるOBOG会が開催されました。

2025年11月14日(金)、10期生によるOBOG会が開催されました。

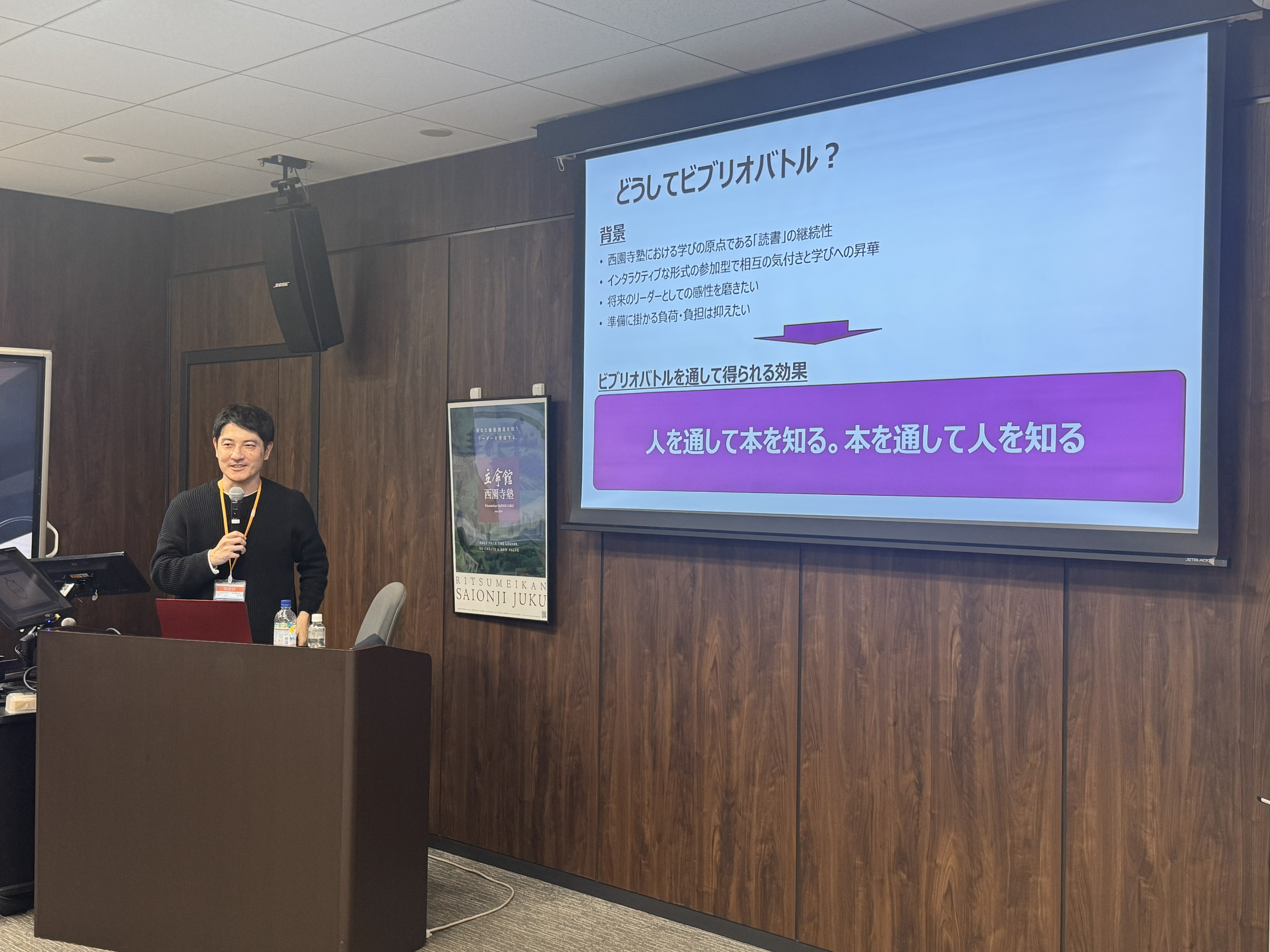

立命館西園寺塾OBOG企画として初めての「ビブリオバトル」です。

まずは、ビブリオバトル実施の意図について、事務局から説明しました。

その後、3名のバトラーが登場、じゃんけんで順番を決め、以下の書籍を紹介しました。

①『嫌われる勇気』岸見 一郎・古賀 史健【著】ダイヤモンド社

②『本日はお日柄もよく』原田マハ【著】徳間書店

③『One World』喜多川 泰【著】サンマーク出版

その後、参加者全員で、発表された書籍について詳細を質問したり、自分のオススメの本を紹介するなど、交流を深めました。

投票の結果、「立命館西園寺塾10期生 第1回 ビブリオバトル」のチャンプ本は、守重嘉人さんが紹介しました『嫌われる勇気』に決定しました。

その後は、懇親会にて、更に書籍について語り合いました。

【イベント報告】6期生で「万博お疲れさま会」を開催

2025年11月13日(木)、大日本印刷株式会社さんとして万博に深くかかわっていらっしゃった6期生・松前俊史さん(情報イノベーション事業部EXPO2025センター企画開発本部 本部長)の「万博お疲れさま会」を実施しました。

【イベント報告】西園寺塾修了生による合同のボッチャ練習会を実施

立命館西園寺塾では、10周年を記念して、2024年11月29日(金)に「期対抗 ボッチャ大会」を開催、45名が参加しました。

2025年10月24日(金)、「第2回 期対抗 ボッチャ大会」の開催(11月下旬)を控え、西園寺塾修了生有志による練習会が企画されました。

はじめに、ボッチャの審判として活動されている、株式会社ミライロの小濱友恵さんからボッチャに関して講義いただいたのち、自主練習に取り組みました。

最後に個人戦を実施、10期生の千崎隆史さん(SMBC日興証券株式会社)が優勝しました。

終了後は、期をこえての懇親会を実施、来たる期対抗 ボッチャ大会に向けて健闘を誓い合いました。

6期生によるOBOG会が開催されました

2025年9月13日(土)~15日(月・祝)、6期生によるOBOG会を開催、今回は鹿児島・熊本を訪問しました。

【スケジュール】

▼9月13日(土)

知覧特攻平和会館・知覧茶屋(富屋食堂)・花瀬望比公園・JR西大山駅・鰻温泉

▼9月14日(日)

西郷隆盛銅像・城山公園展望台・西郷隆盛終焉の地・南州神社・仙厳園・霧島神宮・丸尾滝・嘉例川駅

▼9月15日(月・祝)

TSMC/ソニーセミコンダクター周辺視察・阿蘇神社・草千里ヶ浜・阿蘇中岳火口・白川水源

11期生によるOBOG会が開催されました

2025年9月5日(金)、11期生によるOBOG会が開催されました。

立命館西園寺塾10周年記念企画「西園寺塾杯・期対抗ボッチャ大会」を機に、11期生では期中に「第1回 立命館西園寺塾11期ボッチャ選手権~最強王者決定戦~」を実施しました。

今回は、11名が集い、第2回目を開催しました。

個人戦優勝は、星明宏さん(株式会社三井住友銀行)でした。おめでとうございます!

昨年の「第一回西園寺塾杯・期対抗ボッチャ大会」では準優勝の11期生、今年11月開催の第二回大会では、優勝を目指します。

立命館西園寺塾OBOG・現役塾生による「立命館西園寺塾DNPの会」を開催、「大阪・関西万博」も行きました!

2025年9月4日(木)、立命館西園寺塾OBOGと現役塾生による「立命館西園寺塾DNPの会」を開催、「大阪・関西万博」にも行ってきました。

大日本印刷株式会社さんは、1期生から12期生まで継続して塾生を派遣くださっています。

今回、大日本印刷株式会社さんとして万博に深くかかわっていらっしゃる6期生・松前俊史さん(情報イノベーション事業部EXPO2025センター企画開発本部 本部長)にご案内いただきました。

万博訪問に先立って、前日には懇親会を実施しました。

9期生・10期生合同OBOG会を実施しました。

2025年8月1日(金)、9期生・10期生による合同OBOG会が開催されました。

今回は、東日本旅客鉄道株式会社の9期生・岩崎岳夫さん、10期生・瀧藤昭弘さんのコーディネートにより、福島県白河市にある「JR東日本総合研修センター」を訪問させていただきました。

1200名収容可能な日本最大規模の研修施設であるJR東日本総合研修センターをご案内いただき、JR東日本社員の方が実際に使用している本格的な新幹線運転シミュレータなどを見学しました。

終了後は、9期生と10期生の合同懇親会も開催し、期をこえた親睦を深めました。

- Home

- OBOG会紹介