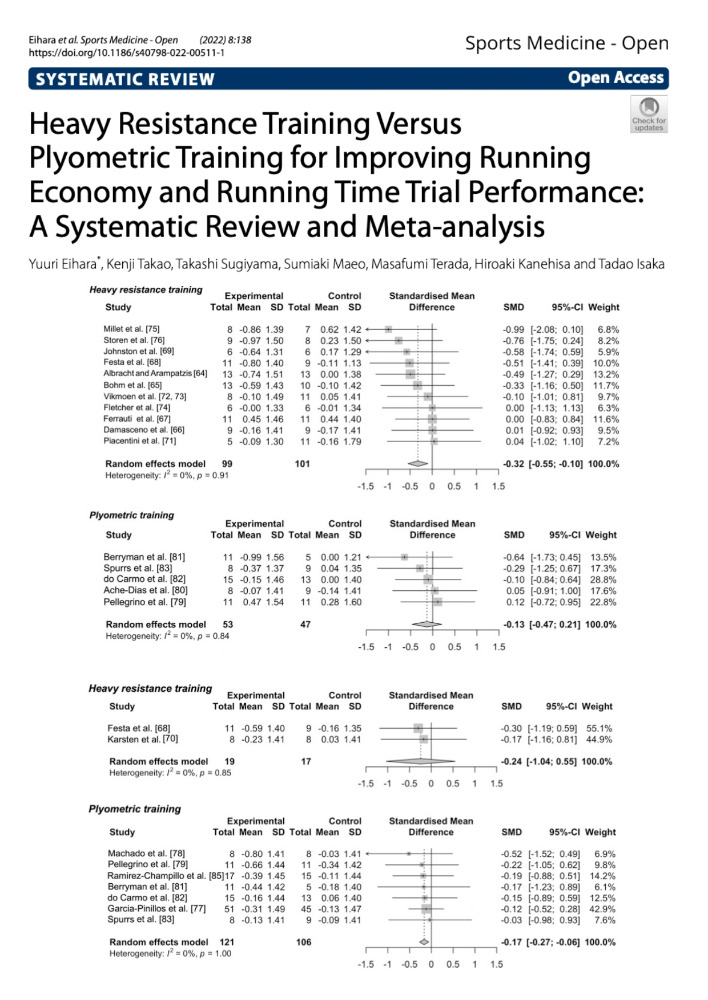

本研究科博士課程前期課程2回生 永原悠利さんが、本学部教授 伊坂忠夫先生、講師 寺田昌史先生、助教 前大純朗先生、特任助教 杉山敬先生、鹿屋体育大学学長 金久博昭先生と共同で取り組まれた研究「Heavy

Resistance Training Versus Plyometric Training for Improving Running Economy

and Running Time Trial Performance: A Systematic Review and Meta-analysis」が、「Sports Medicine - Open」に原著論文として掲載されました。

ランニングと高負荷レジスタンストレーニングあるいはプライオメトリックトレーニングとの複合トレーニングは、ランニングエコノミーや長距離走パフォーマンスを効果的に向上させることが知られています。しかし、これら2つのトレーニングのどちらがよりランニングエコノミーや長距離走パフォーマンスを向上させるのか明らかになっていません。そこで、本研究は、先行研究における知見をまとめ、2つのトレーニングがランニングエコノミーやタイムトライアルパフォーマンスに及ぼす効果の違いを調査しました。その結果、ランニングと高負荷レジスタンストレーニングの複合トレーニングは、プライオメトリックトレーニングと比較して、ランニングエコノミーやタイムトライアルパフォーマンスを向上させることが明らかになりました。また、10週間以上のトレーニング実施は、2つのトレーニング効果を高めることも示唆されました。

論文はこちらから

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【English】

2022/11/12 Yuuri Eihara is a Graduate

Student in SHS, and his research manuscript has been published in Sports

Medicine - Open.

Yuuri

Eihara is a Graduate Student in SHS, and his research manuscript “Heavy

Resistance Training Versus Plyometric Training for Improving Running Economy

and Running Time Trial Performance: A Systematic Review and Meta-analysis” has

been published in Sports Medicine - Open. In this study, he collaborated with Tadao

Isaka (Professor in SHS), Masafumi Terada (Associate Lecturer in SHS), Sumiaki

Maeo (Assistant Professor in SHS), Takashi Sugiyama (Assistant Professor in SHS),

and Hiroaki Kanehisa (President at the National Institute of Fitness and Sports

in Kanoya).

Heavy resistance

and plyometric training, as an adjunct to running training, could improve

running economy and long-distance running performance. However, the comparative

effectiveness has been unclear. Thus, the present study aimed to determine if

there are different effects of heavy resistance training vs. plyometric

training on running economy and running time trial performance in long-distance

runners. Our findings indicated that heavy resistance training, as an adjunct

to running training would have more beneficial effects on running economy and

running time trial performance than plyometric training. In addition, runners

might gain larger effects by conducting each training, over 10 or longer weeks.

Journal website:

https://rdcu.be/cZv5X