理系大学院生

石井 寿成さん

生命科学研究科博士課程前期課程2回生

Toshinari Ishii

小さい頃から医学に興味を持っていた石井さんは、生命科学部の生命医科学科へ進学。現在医科学コースの医化学研究室に所属し、生薬の抗炎症成分の探索とメカニズムを研究している。漢方薬の一部として使われているソウジュツの成分が細胞や動物にどのような影響を与え、炎症を抑えるのかを調べている。

好奇心が旺盛で学ぶこと、新しいことにチャレンジすることが好きだった石井さんは、学びから新しいことを生み出していきたいと考え、大学院へ進学。研究を進めるうちに、「自身の好奇心や論理的な思考は、研究者に向いているな」と感じたという。

そして、誰も知らない領域を突き詰めていくことが研究の魅力であり、大変さでもあると話す。自分の理論を証明できたときは、とても嬉しいと笑顔を見せる。常に実験をアレンジして進めていくため、「主体性や情報を集める能力、分析して次につなげていく力がついた」と振り返る。分野の異なる技術を取り入れたりするなど日々研究に打ち込み、今では、学んだ技術を後輩に教えることもある。「技術を伝えることは難しいですが、その技術がまた新しい何かにつながればいいと思います」

これからは、筆頭著者として学術論文を執筆する予定で、卒業後は、企業で技術開発の研究に携わっていく。「これまでとは違うフィールドで研究者として、新しいものを生み出していきたい」と熱い思いを語る。

研究に打ち込む石井さんがどんな1日を

過ごしているのか聞いてみました!

通学時間は、論文を読んだり、スマホで調べものをするなど、勉強時間にあてています。

院生が使う研究室のデスクで、

メールチェックやスケジュールを確認します。

混む時間帯を避け、食事をします。忙しいときには、コンビニで買うことも。

本格的に実験を開始

実験データをまとめたり、後片付けをして帰宅します。

時期によっては、夜遅くまで、研究を続けることもあります。

- 1週間単位で実験スケジュールを管理

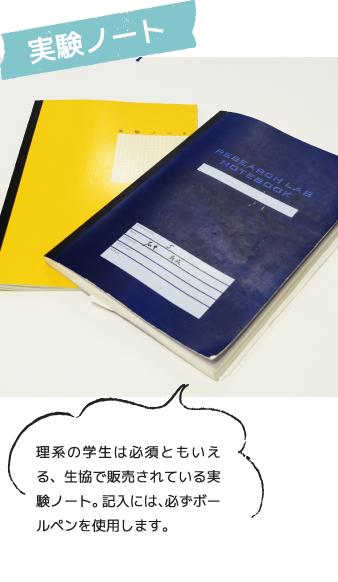

- 実験に関することは、スケジュールも含めて全て実験ノートに記載します。1週間単位で、細胞を使用したり、実験の報告を行うため、それに合わせて実験スケジュールを立てています。

- 実験の待ち時間を有効に活用

- 機械にセットして、3時間の待ち時間があることもあるので、その合間に食事をしたり、データをまとめたりしています。