12/9(金)-11(日)政策科学部 周ゼミ学生が気仙沼被災地で現地調査を実施

2011年12月9日~11日、周ゼミ3回生4名(安田和真、宮原和音、大川典子、王茜)が「立命館大学東日本大震災に関る

研究推進プログラム」である、『複合型災害の救援・復興のための「政策特区」構想と未来型エネルギー最適化システム

のエコデザイン』(研究代表者:政策科学部周瑋生教授)の関係研究者4名(周、山田幸一郎RCS客員研究員、

銭 学鵬APU助教、任 洪波RCS客員研究員)と一緒に、支援と研究の対象とする気仙沼市において研究調査を行いました。

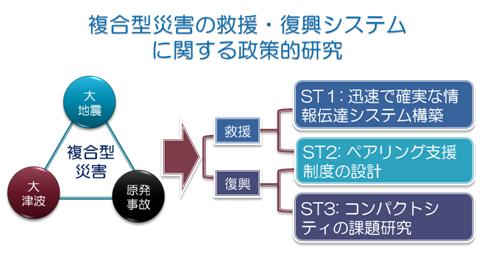

ゼミ生は、以下の通り、「複合型災害の救援・復興システムに関する政策的研究」をテーマとし、さらに3つのサブテーマに

分けて研究調査を行っています。

図1:周ゼミ学生の研究テーマ

特に、今回の現地調査においては、気仙沼復興協議会と上海産業界訪日団(寄贈式のため)並びに周研究チームとの懇談会

参加、気仙沼菅原市長と地元出身の小野寺衆議院議員へのインタビュー、産業界のヒアリング、石川電装会社の訪問、

市長主催の気仙沼復興計画説明会の列席、上海復興支援物資(発電機)の寄贈式に参加しました。

今回の現地調査を通じて、「今後の津波からの避難体制」、「情報伝達の遅れに対する対策」、「防災集団移転推進事業の

現状と課題」、「都市工学的な問題解決だけではとらえきれない人文・社会科学的な課題の解決アプローチの必要性」等の

課題の他、漁業に従事する住民の方々の「先祖代々の土地や家があるから漁へのパワーが出る」「育った土地を捨てるわけには

いかない」などといった反対の声、

また「ペアリングシステムへの期待と日本への導入可能性と課題」「中国の四川大地震復興支援システムの経験」など1次的な

情報収集することができました。

そして、壊滅状態にやられた被災地の現場に立っていたゼミ生と教員、研究者には、被災地をどうやったら迅速に復興できるか、

我々には何ができるか、何をすべきかをもう一度真剣に考えさせられたかと思います。

図2:壊滅状態にある被災地

図3:現地調査集合写真

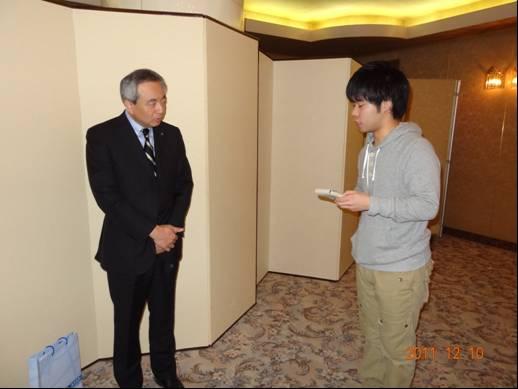

図4:気仙沼市菅原市長へのインタビュー(聞き手:宮原君)

図5:上海救援復興支援物資寄贈側代表へのインタビュー(聞き手:王さん)

図6:市長主催「気仙沼市復興計画」説明会に列席

研究推進プログラム」である、『複合型災害の救援・復興のための「政策特区」構想と未来型エネルギー最適化システム

のエコデザイン』(研究代表者:政策科学部周瑋生教授)の関係研究者4名(周、山田幸一郎RCS客員研究員、

銭 学鵬APU助教、任 洪波RCS客員研究員)と一緒に、支援と研究の対象とする気仙沼市において研究調査を行いました。

ゼミ生は、以下の通り、「複合型災害の救援・復興システムに関する政策的研究」をテーマとし、さらに3つのサブテーマに

分けて研究調査を行っています。

図1:周ゼミ学生の研究テーマ

特に、今回の現地調査においては、気仙沼復興協議会と上海産業界訪日団(寄贈式のため)並びに周研究チームとの懇談会

参加、気仙沼菅原市長と地元出身の小野寺衆議院議員へのインタビュー、産業界のヒアリング、石川電装会社の訪問、

市長主催の気仙沼復興計画説明会の列席、上海復興支援物資(発電機)の寄贈式に参加しました。

今回の現地調査を通じて、「今後の津波からの避難体制」、「情報伝達の遅れに対する対策」、「防災集団移転推進事業の

現状と課題」、「都市工学的な問題解決だけではとらえきれない人文・社会科学的な課題の解決アプローチの必要性」等の

課題の他、漁業に従事する住民の方々の「先祖代々の土地や家があるから漁へのパワーが出る」「育った土地を捨てるわけには

いかない」などといった反対の声、

また「ペアリングシステムへの期待と日本への導入可能性と課題」「中国の四川大地震復興支援システムの経験」など1次的な

情報収集することができました。

そして、壊滅状態にやられた被災地の現場に立っていたゼミ生と教員、研究者には、被災地をどうやったら迅速に復興できるか、

我々には何ができるか、何をすべきかをもう一度真剣に考えさせられたかと思います。

図2:壊滅状態にある被災地

図3:現地調査集合写真

図4:気仙沼市菅原市長へのインタビュー(聞き手:宮原君)

図5:上海救援復興支援物資寄贈側代表へのインタビュー(聞き手:王さん)

図6:市長主催「気仙沼市復興計画」説明会に列席