3.11追悼企画「いのちのつどい」を開催(3/11)

去る3月11日(月)災害復興支援室では、東日本大震災発生後の立命館の復興支援の取り組みをふまえ、

立命館が「わたしたちにできること」として何をしてきたのか、そして今後何をしていく必要があるのか

について学内構成員(学生・生徒、教職員、関連組織)が共有、学内外に発信する場として、

「いのちのつどい」を企画・実施しました。

【企画概要】

企画名:3.11追悼「いのちのつどい」-心によりそう、これからも-

対 象:教職員、学生等、地域を含めた一般

日 時:2013年3月11日(月)13:00~終日

場 所:立命館大学衣笠キャンパス、びわこくさつ(BKC)キャンパス、朱雀キャンパス、

大阪キャンパス

【内 容】

1、導入企画

衣笠キャンパス会場となった以学館地下食堂では、14:00より応援団吹奏楽部による生演奏と

合唱が行われ、春期休暇中にもかかわらず学生・教職員ら約150名が会場に集いました。

2、追悼のとき

各キャンパスの会場で、教職員・学生および地域の方も集い献花、献灯を行い、東日本大震災

発生時刻14:46に黙祷を捧げました。

黙祷の前後では、復興支援活動に携わる職員が、震災復興に寄せる思いや、必要な支援について

思いを語りました。

【リンク】服部健二副理事長・追悼の言葉(要旨):立命館大学公式facebook

▼衣笠キャンパス・追悼のとき

▼びわこ・くさつキャンパス・追悼のとき

▼朱雀キャンパス・追悼のとき

3、報告会「おじゃっこタイム」(衣笠)

これまで災害復興支援活動を行ってきた教職員や、教職員と共に活動を行なってきた学生や生徒

による取り組み計13テーマ・25名の報告者が3つのテーブルにわかれて順に報告を行い、

来場者と報告者も交えた意見交換が行なわれました。

▼おじゃっこタイム「研究推進プログラム」「教職員による取り組み」報告テーマ

『流言研究と文化心理学理論に基づく風評被害の実態と理論化-風評被害低減方策の可能性-』

サトウタツヤ 文学部教授

『災害復興のための金融・法技術・税務に関する研究』

大垣 尚司 金融・法・税務研究センター長、法学研究科教授

『人のつながりを大切にした支援』

八反 和之 立命館守山中学校・高等学校教諭

『被災地デジタルフェニックスプロジェクト』

長野 正道 生命科学部教授

『ホワイトスペース特区を活用したエリアワンセグ放送による「キャンパス

-地域連携型防災メディア」の可能性の実証研究』

細井浩一 映像学部教授

『仮設住宅における生活騒音の快音化』

西浦 敬信 情報理工学部准教授

『東日本・家族応援プロジェクト 2012in遠野/福島』

村本邦子 応用人間科学研究科教授

『気仙地区産直グループHP制作・更新・ネットワーク構築支援』

松野周治 経済学部教授

『仙台城址城壁の地震動に対する安定性に関する検討および地盤調査等を含めた総合的管理手法の提案』

深川良一 理工学部教授

『成長期のこどもの運動・食習慣と健康状況に関する研究』

田畑泉 スポーツ健康科学部長

『ねじりを含む組み合わせ断面力を受けるRC部材の耐震機構と合理的な補修設計の提案』

岡本 享久 理工学部教授

『広域に渡る地域間連携を念頭に置いた巨大津波地震による被災地復興計画の提案』

谷口 仁士 グローバルイノベーション研究機構教授

『思い出の想起・利用支援による震災復興支援』

仲谷 善雄 情報理工学部教授

4、炊き出し

立命館大学生協の協力により、衣笠・BKC会場では芋煮の炊き出しが行なわれました。

衣笠会場では「おじゃっこタイム」「学生交流企画」の会場となった以学館食堂にて

で配布を行いました。BKCでは防災訓練会場となったエポック立命21での配布を実施

しました。

5、総合防災訓練(BKC・朱雀)

草津市消防局、京都市消防局の協力を得て、教職員・学生による防災訓練を行いました。

またBKC会場には、地震の揺れを再現する「起震車」が来場しました。

6、写真展「リメンバー大槌」、「朝日新聞記事」展示

岩手県 大槌町で被災した主婦や医師、消防団員らがカメラに収めた写真による展示企画を開催しました。

【リンク】「リメンバー大槌」開催について(災害復興支援室webサイト)

7、学生交流企画(衣笠)

学生によるこれまでの取り組み報告と、今後、学生にできる復興支援を考えることを目的に、

学生主催による報告会・デカッションが開催されました。

企画では、前半に8人(団体)からこれまでの取り組みについて報告を行い、その後参加者が

関心をもった報告者の元に集り、情報交換やディスカッションを行いました。

■報告を行なった学生(団体)

1)ふくしまボランティア便「そよ風届け隊」 西崎芽衣さん(産社1回)

2)参考書宅救便・被災地の受験生に参考書を~ 太田晴子さん(政策1回)

3)頑張れ東日本 復興支援「ミンナDEカオウヤ」 白井雄士さん(文2011年度卒)

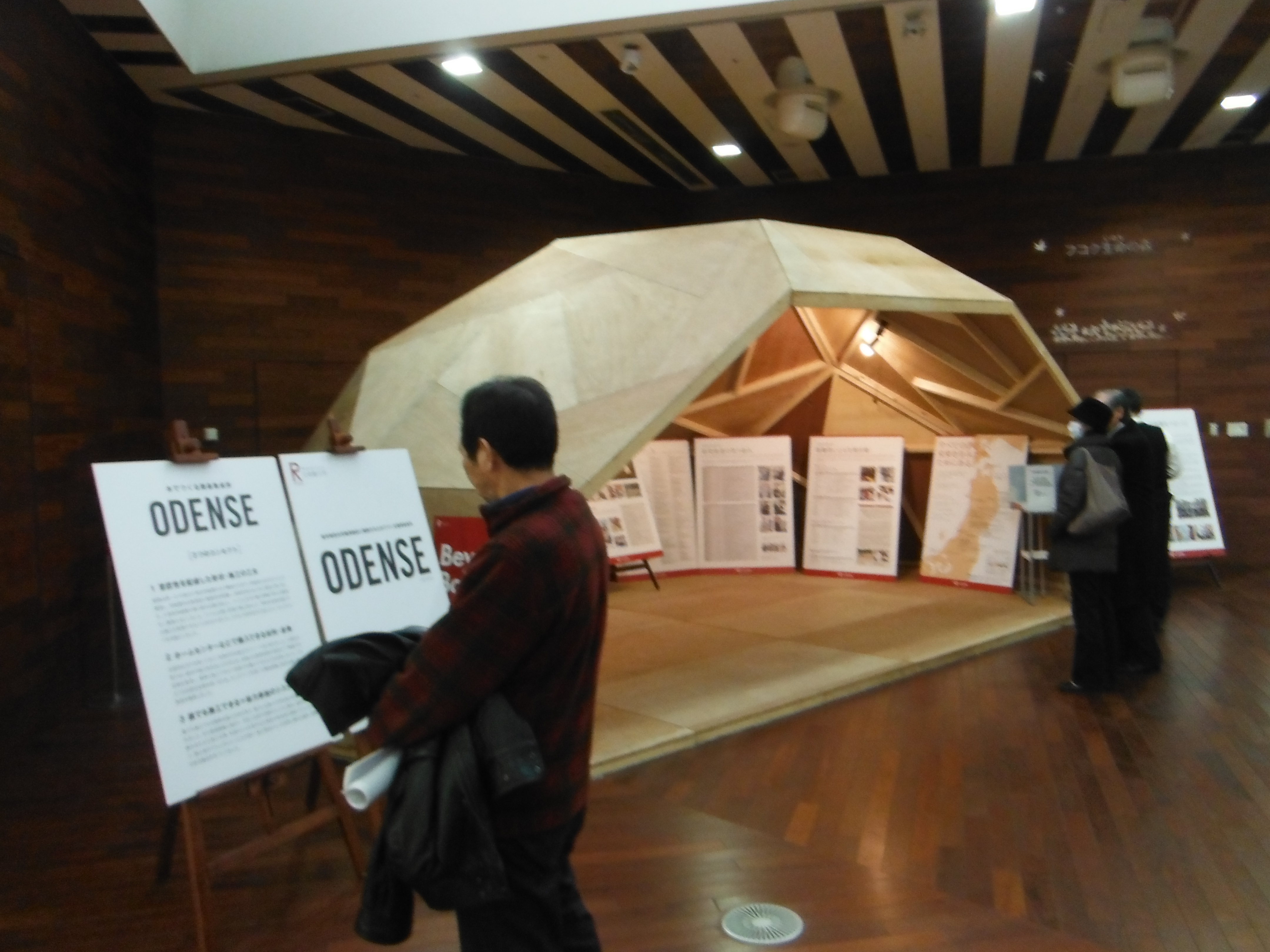

4)仮設集会所ODENSE建設プロジェクト 松井宏さん(理工M1)

5)京産大・復興支援組織を結成、解散 吉田拓矢さん(京産大学2回)

6)Youth for 3.11関西支部 プログラムチーム 谷口大暉さん(産社1回)

7)日本中へ届けよう!元気のはがき 復興支援プロジェクト「元気だ状」 服部智彌さん(経営3回)

8)備えてつながる防災体感プロジェクト~with living(外国人対象防災プログラム) 渡部葵さん(政策1回)

7、仮設集会所建設プロジェクトODENSE 模型展示

3/1(金)-16(土)の期間、大阪キャンパスが入居する大阪富国生命ビルの地下2階(ホワイティ梅田直結)にて

復興支援の継続と、引き続き東北の復興を応援する思いを関西から発信するため、理工学部 宗本研究室と

映像学部の学生が岩手県宮古市に建設した仮設集会所ODENSE(おでんせ)の展示を実施しました。

組み立ての様子は、今後広く発信することを目的に映像学部の学生が撮影し映像化を行なっています。

▼展示の様子

▼映像学部の学生による映像化

【リンク】動画:復興への想いを伝える「簡易仮設集会所」を大阪富国生命ビルに展示(YouTube)

立命館が「わたしたちにできること」として何をしてきたのか、そして今後何をしていく必要があるのか

について学内構成員(学生・生徒、教職員、関連組織)が共有、学内外に発信する場として、

「いのちのつどい」を企画・実施しました。

【企画概要】

企画名:3.11追悼「いのちのつどい」-心によりそう、これからも-

対 象:教職員、学生等、地域を含めた一般

日 時:2013年3月11日(月)13:00~終日

場 所:立命館大学衣笠キャンパス、びわこくさつ(BKC)キャンパス、朱雀キャンパス、

大阪キャンパス

【内 容】

1、導入企画

衣笠キャンパス会場となった以学館地下食堂では、14:00より応援団吹奏楽部による生演奏と

合唱が行われ、春期休暇中にもかかわらず学生・教職員ら約150名が会場に集いました。

2、追悼のとき

各キャンパスの会場で、教職員・学生および地域の方も集い献花、献灯を行い、東日本大震災

発生時刻14:46に黙祷を捧げました。

黙祷の前後では、復興支援活動に携わる職員が、震災復興に寄せる思いや、必要な支援について

思いを語りました。

【リンク】服部健二副理事長・追悼の言葉(要旨):立命館大学公式facebook

▼衣笠キャンパス・追悼のとき

▼びわこ・くさつキャンパス・追悼のとき

▼朱雀キャンパス・追悼のとき

3、報告会「おじゃっこタイム」(衣笠)

これまで災害復興支援活動を行ってきた教職員や、教職員と共に活動を行なってきた学生や生徒

による取り組み計13テーマ・25名の報告者が3つのテーブルにわかれて順に報告を行い、

来場者と報告者も交えた意見交換が行なわれました。

▼おじゃっこタイム「研究推進プログラム」「教職員による取り組み」報告テーマ

『流言研究と文化心理学理論に基づく風評被害の実態と理論化-風評被害低減方策の可能性-』

サトウタツヤ 文学部教授

『災害復興のための金融・法技術・税務に関する研究』

大垣 尚司 金融・法・税務研究センター長、法学研究科教授

『人のつながりを大切にした支援』

八反 和之 立命館守山中学校・高等学校教諭

『被災地デジタルフェニックスプロジェクト』

長野 正道 生命科学部教授

『ホワイトスペース特区を活用したエリアワンセグ放送による「キャンパス

-地域連携型防災メディア」の可能性の実証研究』

細井浩一 映像学部教授

『仮設住宅における生活騒音の快音化』

西浦 敬信 情報理工学部准教授

『東日本・家族応援プロジェクト 2012in遠野/福島』

村本邦子 応用人間科学研究科教授

『気仙地区産直グループHP制作・更新・ネットワーク構築支援』

松野周治 経済学部教授

『仙台城址城壁の地震動に対する安定性に関する検討および地盤調査等を含めた総合的管理手法の提案』

深川良一 理工学部教授

『成長期のこどもの運動・食習慣と健康状況に関する研究』

田畑泉 スポーツ健康科学部長

『ねじりを含む組み合わせ断面力を受けるRC部材の耐震機構と合理的な補修設計の提案』

岡本 享久 理工学部教授

『広域に渡る地域間連携を念頭に置いた巨大津波地震による被災地復興計画の提案』

谷口 仁士 グローバルイノベーション研究機構教授

『思い出の想起・利用支援による震災復興支援』

仲谷 善雄 情報理工学部教授

4、炊き出し

立命館大学生協の協力により、衣笠・BKC会場では芋煮の炊き出しが行なわれました。

衣笠会場では「おじゃっこタイム」「学生交流企画」の会場となった以学館食堂にて

で配布を行いました。BKCでは防災訓練会場となったエポック立命21での配布を実施

しました。

5、総合防災訓練(BKC・朱雀)

草津市消防局、京都市消防局の協力を得て、教職員・学生による防災訓練を行いました。

またBKC会場には、地震の揺れを再現する「起震車」が来場しました。

6、写真展「リメンバー大槌」、「朝日新聞記事」展示

岩手県 大槌町で被災した主婦や医師、消防団員らがカメラに収めた写真による展示企画を開催しました。

【リンク】「リメンバー大槌」開催について(災害復興支援室webサイト)

7、学生交流企画(衣笠)

学生によるこれまでの取り組み報告と、今後、学生にできる復興支援を考えることを目的に、

学生主催による報告会・デカッションが開催されました。

企画では、前半に8人(団体)からこれまでの取り組みについて報告を行い、その後参加者が

関心をもった報告者の元に集り、情報交換やディスカッションを行いました。

■報告を行なった学生(団体)

1)ふくしまボランティア便「そよ風届け隊」 西崎芽衣さん(産社1回)

2)参考書宅救便・被災地の受験生に参考書を~ 太田晴子さん(政策1回)

3)頑張れ東日本 復興支援「ミンナDEカオウヤ」 白井雄士さん(文2011年度卒)

4)仮設集会所ODENSE建設プロジェクト 松井宏さん(理工M1)

5)京産大・復興支援組織を結成、解散 吉田拓矢さん(京産大学2回)

6)Youth for 3.11関西支部 プログラムチーム 谷口大暉さん(産社1回)

7)日本中へ届けよう!元気のはがき 復興支援プロジェクト「元気だ状」 服部智彌さん(経営3回)

8)備えてつながる防災体感プロジェクト~with living(外国人対象防災プログラム) 渡部葵さん(政策1回)

7、仮設集会所建設プロジェクトODENSE 模型展示

3/1(金)-16(土)の期間、大阪キャンパスが入居する大阪富国生命ビルの地下2階(ホワイティ梅田直結)にて

復興支援の継続と、引き続き東北の復興を応援する思いを関西から発信するため、理工学部 宗本研究室と

映像学部の学生が岩手県宮古市に建設した仮設集会所ODENSE(おでんせ)の展示を実施しました。

組み立ての様子は、今後広く発信することを目的に映像学部の学生が撮影し映像化を行なっています。

▼展示の様子

▼映像学部の学生による映像化

【リンク】動画:復興への想いを伝える「簡易仮設集会所」を大阪富国生命ビルに展示(YouTube)