卒業後の進路

広がる

食マネジメント学部の

キャリア

本学部で学んだことを活かせるキャリア・将来の進路は、広範囲にわたります。食マネジメント学部卒業生が活躍できる場は、「食」が中心となっている業種だけではありません。食に関する総合的知識・理解を有する優位性を活かして、「食」を全体の業務の中で扱う業種も入れると、期待される活躍の場は相当な広がりがあります。

例えば、本や雑誌などの出版業界では食に関する記事は多く、編集者やライターが想定されます。銀行においては、融資先に広範な食関連企業があり、そのような企業への融資やコンサルティング業務があります。また、ホテル・旅館や観光旅行に食は欠かせませんし、鉄道会社では旅客部門以外の売り上比率が高く、駅ビルやエキナカにおいても食は重要です。航空会社における食の空輸や機内食の提供、総合商社における食品部門も同様です。放送・マスコミ・広告・映像などにおいても食に関するシーンが多く扱われています。公衆衛生、介護・福祉などにおいても、食による健康増進のコーディネータとしての貢献が期待されています。さらに、地方公務員として食をキーワードに地域活性化の役割を果たすことも可能です。

「食」の学びを通じて身に付けた実践的なマネジメント力の基礎は、組織や人をまとめ、目標を達成していくことに直結しています。その意味であらゆる分野に進むことができます。また、最初は食関連の仕事に就き、その後他の部門や部署でもマネジメント力を活かして活躍することができます。

社会、ビジネス、文化、

「食」から広がる学びの領域

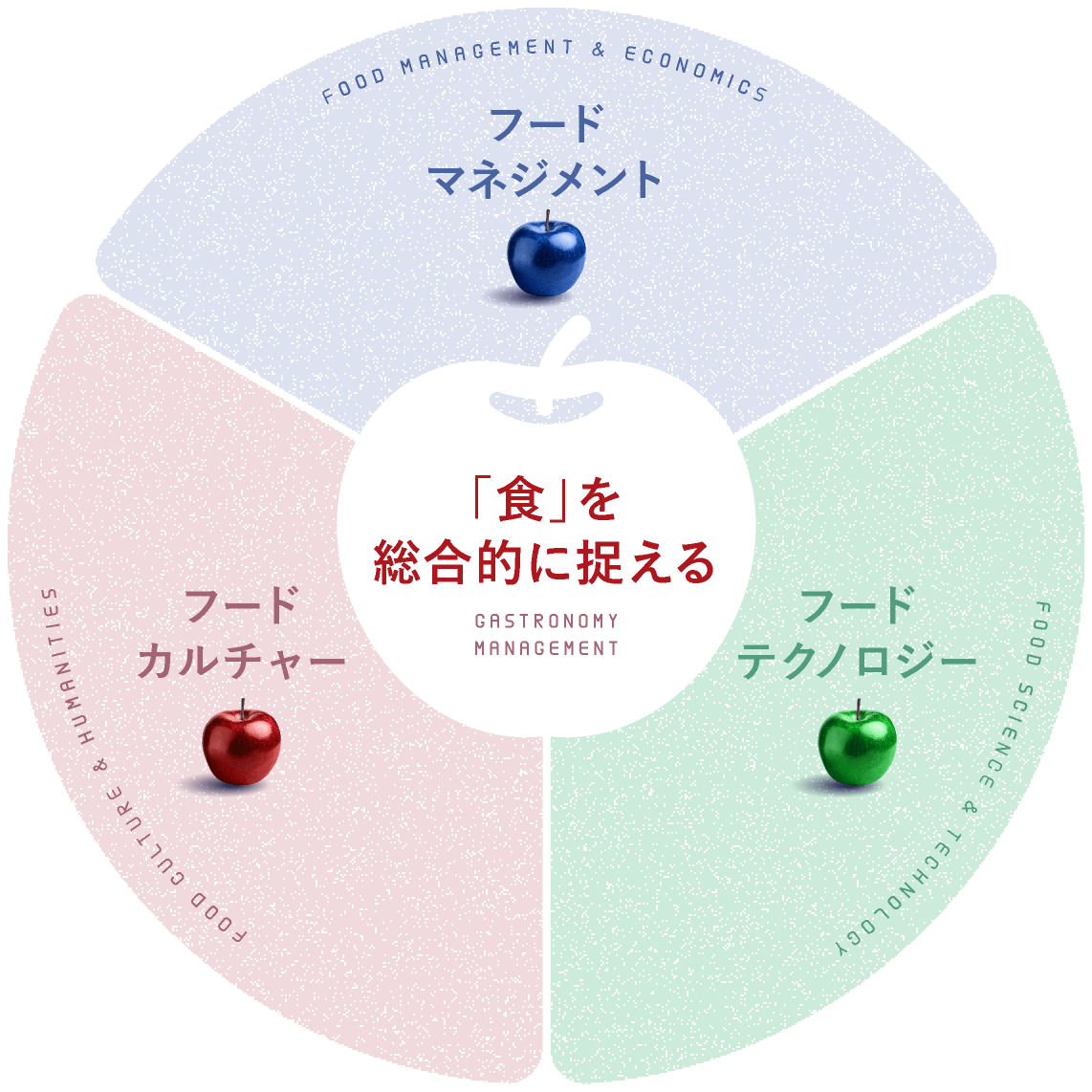

食マネジメント学部では、マネジメント、カルチャー、テクノロジーの3つの領域を

総合的に学ぶ体系を「食科学」とします。

食に関わる人類的な諸問題を解決する人材を育成するという社会の要請に応えることを目的とし、

高度なマネジメント能力と実践的な行動力を備えるため、

経済学・経営学を基盤としながら、食科学を学修します。

-

どうすれば持続的・効率的に「食」を供給、消費できるか

経済学・経営学の基礎を身につけ、グローバル化する「食」の供給・消費の仕組みや地域の役割を体系的に理解するとともに、社会にとって最適な政策や、「食」に関わる組織や企業のあるべき姿、先端の経営技法を学びます。

-

流通論

-

フードシステム論

-

アカウンティング

-

経営組織論

-

行動経済学

-

マーケティングマネジメント論

-

経営戦略論

-

管理会計論

-

国際経済学

- etc...

-

-

人は何を食べてきたのか、いま、何を食べているのか

日本や世界の食行動を文化的、地理的、歴史的な視点から学び、「食」の多様性と奥深さを知るとともに、「食」と人の織り成すさまざまな文化を理解します。学びを通じて世界に触れ、異文化理解力と外国語コミュニケーション力も磨きます。

-

食の人文学

-

食科学のための調査技法

-

食の歴史学

-

食の行動文化学

-

食の地理学

-

食の思想文化学

- etc...

-

-

人はおいしさと安心をどのように感じるのか

官能評価学や認知科学の側面と、栄養学や調理科学の側面から、「食」にアプローチ。人が安全においしく食べるとはどういうことかについて科学的に理解することで、新たな「食」の可能性を開く素養を身につけます。

-

食品生化学

-

栄養学

-

食品化学

-

食の安全の基礎

-

食と先端技術

-

食と認知科学

- etc...

-

進路・就職状況

これまでの卒業生 進路・就職先一覧

食関連企業

- 赤城乳業(株)

- 味の素AGF(株)

- アサヒ飲料(株)

- アサヒビール(株)

- 味の素冷凍食品(株)

- (株)伊藤園

- キリンホールディングス(株)

- (株)神戸屋

- コカ・コーラボトラーズジャパン(株)

- サッポロビール(株)

- 双日食料(株)

- (株)ニチレイフーズ

- はごろもフーズ(株)

- フジパングループ本社(株)

- (株)ブルボン

- (株)不二家

- 三菱食品(株)

- マルハニチロ(株)

- ミツカングループ((株)Mizkan J plus Holdings)

- 森永乳業(株)

- モロゾフ(株)

- 山崎製パン(株)

- ヤマザキビスケット(株)

- ユーシーシー上島珈琲(株)

- よつ葉乳業(株)

ソフトウェア・広告・マスコミ

- (株)NTTドコモ

- NTT西日本

- (株)サイバーエージェント

- 日本電気(株)

サービス・インフラ

- 岩谷産業(株)

- 国分グループ本社(株)

- 東海旅客鉄道(株)

- (株)日本アクセス

- 日本通運(株)

- (株)日立システムズ

- (株)星野リゾート・マネジメント

- 三井不動産リアルティ(株)

メーカー

- アイリスオーヤマ(株)

- (株)イトーキ

- (株)イシダ

- コーセー化粧品販売(株)

- (株)島津製作所

- シャープマーケティングジャパン(株)

- トヨタ自動車(株)

- (株)ニトリ

- (株)ファーストリテイリング

- 富士通(株)

- マツダ(株)

- (株)村田製作所

- (株)LIXIL

- ユニ・チャーム(株)

小売

- イオンリテール(株)

- (株)イトーヨーカ堂

- (株)成城石井

- (株)大丸松坂屋百貨店

- (株)阪急阪神百貨店

- (株)ファミリーマート

- (株)平和堂

- (株)ローソン

金融・保険

- (株)関西みらい銀行

- (株)滋賀銀行

- 東京海上日動あんしん生命保険(株)

- 東京海上日動火災保険(株)

- 大和証券グループ

- 日本生命保険相互会社

- 野村證券(株)

- 農林中央金庫

- (株)ゆうちょ銀行(日本郵政グループ)

- (株)りそな銀行

- (株)みずほフィナンシャルグループ

官公庁

- 国家公務員総合職(消費者庁)

- 国家公務員一般職

- 国税専門官

- 地方公務員(上級職)

食品関連業界で活躍する卒業生

大学での実践を通じた学びを糧に

商品とお客様の

架け橋になる仕事に注力。

現在は家庭用商品の営業担当として、スーパーマーケットやドラッグストア、特約店に新商品や企画の商談、店頭販売のフォローなどを行う業務を担っています。仕事をする中で、得意先に提案した商品をお客様が手に取る瞬間を見ることができた時に嬉しい気持ちになります。また、商品とお客様の架け橋になれるところにやりがいを感じています。大学時代は学生団体「ぎゅっと滋賀」に所属し、行政や企業、地域住民も巻き込んだ「お土産コンテスト」の開催や地域のお土産開発・販売に取り組みました。活動する中で感じた、「人の気持ちに訴える嗜好品を通じ、日常生活へ彩りや人の感情に影響を与えたい」という思いが、今の仕事につながっています。印象的な授業は「総合講義」です。社会の様々な分野で活躍されている方のお話を聞いたことが、将来の仕事について考える良い機会になりました。ゼミナールでも地域活性化を目指したフィールドワークに打ち込むなど、実践を通じて学んだことが今も糧になっています。

サッポロビール株式会社近畿流通本部 第2営業部

細川 満里奈さん

食マネジメント学部 2022年度卒業

2019年、食マネジメント学部に入学。滋賀県の魅力発信に取り組む学生団体「ぎゅっと滋賀」で活動するほか、ゼミナールでは「伊勢神宮外宮の地域活性化」に取り組んだ。2023年4月、サッポロビール株式会社に入社。現在、近畿流通本部第2営業部に所属。

立命館大学キャリアセンター

立命館大学キャリアセンターでは、自己分析や企業研究、採用選考準備など、「学生一人ひとりの希望する進路の実現」に向けて様々なサポートを行っています。

キャリアセンターホームぺージ食の世界で活躍する人たち

「ガストロノミア」は、食を切り口に新たなしくみや価値を創造する人の視点と取り組みから食と未来を考える、

食マネジメント学部運営のWEBメディアです。