学部長メッセージ

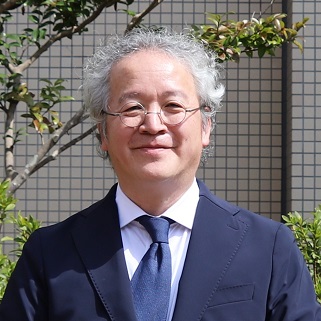

Masayoshi ISHIDA 石田 雅芳

立命館大学 食マネジメント学部長

2018年に、私たちは日本初の食の総合学部として食マネジメント学部を開設しました。

当初は新たな試みでしたが、その後、様々な食をテーマにした教育機関が次々に登場し、アカデミアでの新しいトピックが着実に認められるようになりました。

多くの方々の情熱とサポートに支えられ、おかげさまで、国内外からも多くの研究者や食に関わる専門家が訪れ、食マネジメント学部はさまざまな食の知識交流の場となりました。

食を学び、研究するとは、どういうことなのでしょうか。

この問いに対するヒントとなったのは、ブリヤ・サヴァランの「味覚の生理学」でした。

彼は食の学問(ガストロノミー)が博物学、物理学、化学、料理術、商業、国民経済などあらゆる学問に関わる総合科学であると述べました。

食の学問は単一の領域だけでなく、多岐にわたる視点からアプローチすべきものであり、その複雑性こそが本質であると言えます。

この考え方に基づいて設立されたのが、イタリアの食科学大学でした。そこでは360度の視点から食に関連する専門知識が教えられ、その総合的な学問を「食科学」と呼びました。

立命館大学食マネジメント学部は、この「食科学」を大学教育に表現するため、社会科学、自然科学、人文科学の三つの領域を結集し、食の多面的な側面にアプローチしています。

これにより、伝統的な学問の枠を超え、広範な視野から食を理解し、将来の食に貢献していきます。

食の学問では実際に食を作る機会も重要となりますので、専門仕様の調理学実習室やラボキッチン、ナポリに本部を構える「真のナポリピッツァ協会」からは、学部にフルサイズの薪窯が提供されているなど、施設・設備も充実しています。

開かれた学府として、国内外から異なるバックグラウンドを持つ学生たちが交流し、学び合う場を演出できるように尽力しているところです。

そして食の大学の国際ネットワークの魅力的なノードとして、異なる文化や価値観を尊重しながら、共に成長し、食の未来を築くことが当学部の使命と考えています。

最後に、皆さまと共に新たな食に関する知識を築く旅に出発できることを、心より楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

石田 雅芳 立命館大学 食マネジメント学部長