感じてみませんか?

進学理由、お金、将来のことなど院生のホンネ、聞いてみました!!

卒業後の進路は就職と考える人が多いと思いますが、「大学院進学」について検討したことはありますか?大学院と言われても、漠然としていて具体的にイメージしにくいと思います。

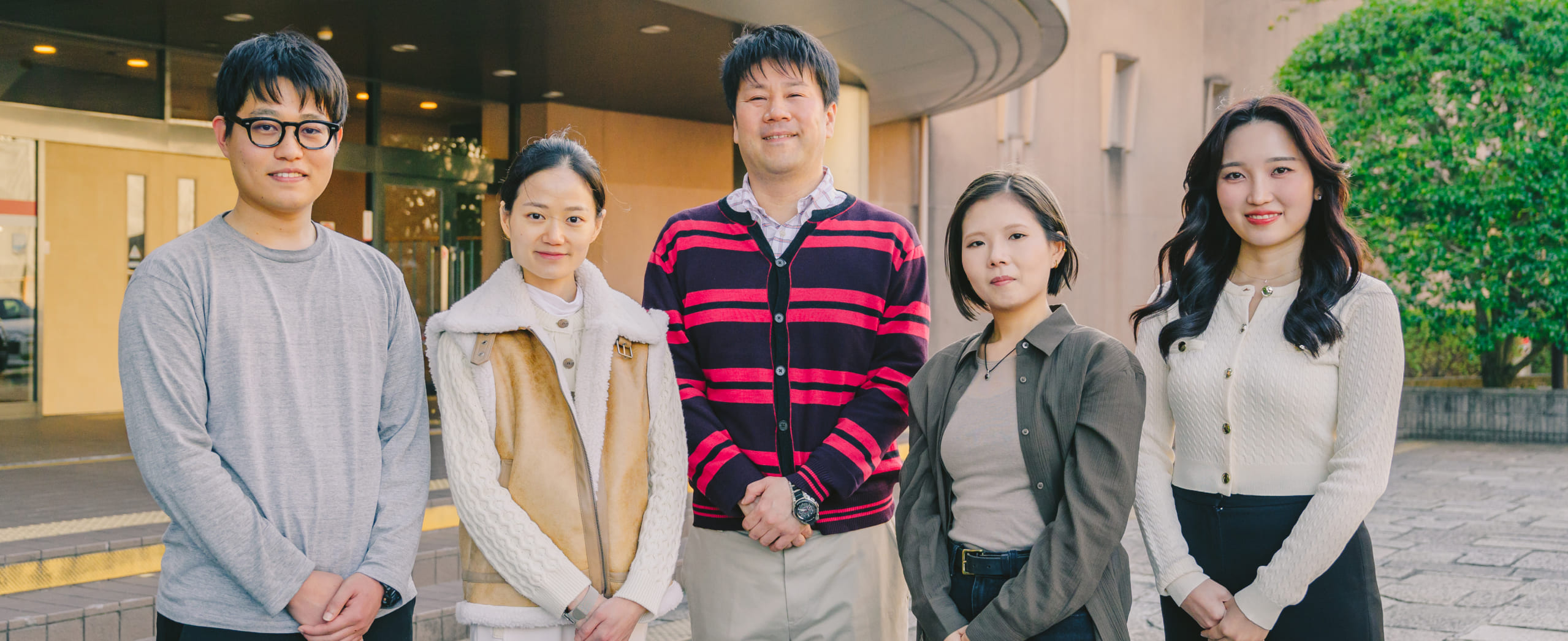

そこで、2024年11月13日「大学院の進学と研究をめぐって」というテーマで、社会学研究科の教授と4人の院生による座談会を行いました。大学院進学を選んだ理由、今学んでいること、普段の暮らしや収入を得る手段など、リアルなお話をたくさんしていただきました。

ぜひ、もうひとつの進路「大学院進学」について考えるきっかけにしてみてください。

座談会参加者プロフィール

PROFILE-

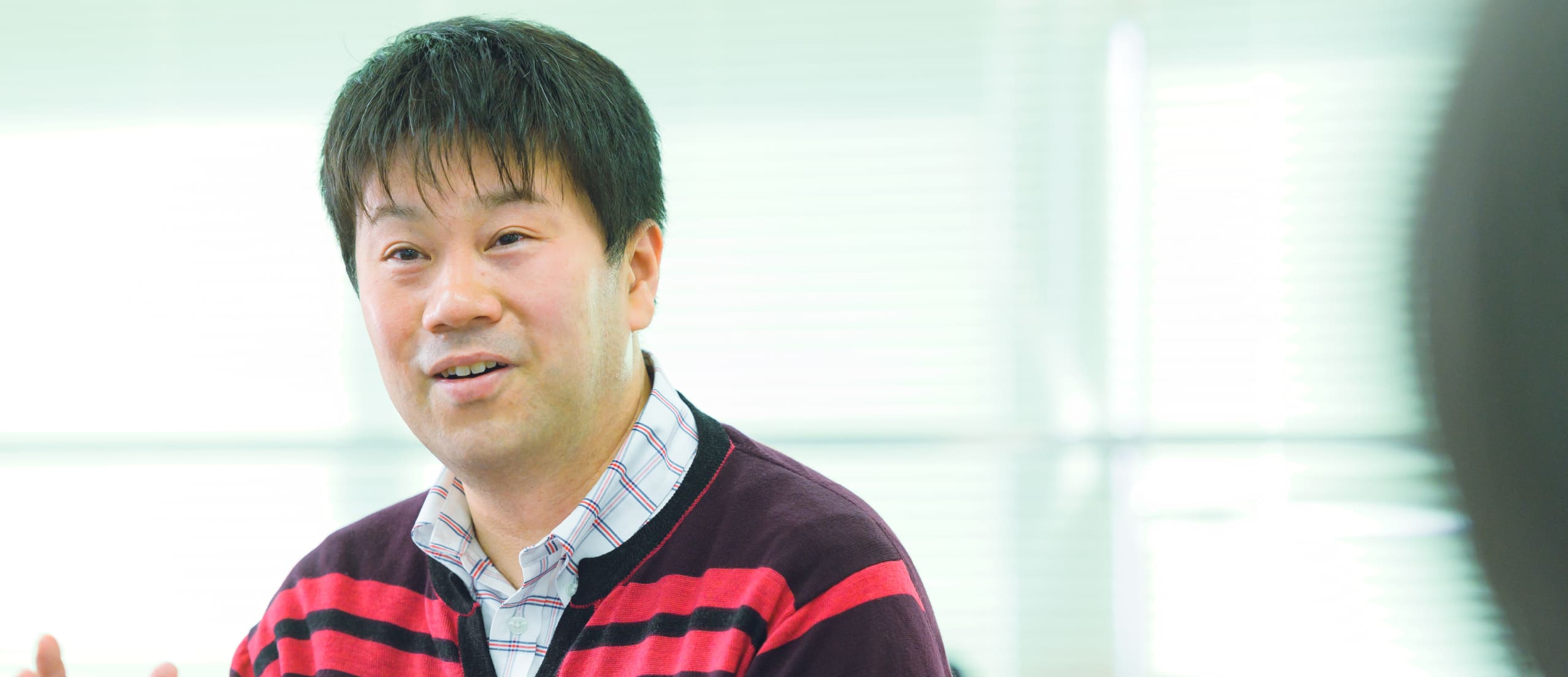

産業社会学部 現代社会学科・教授

かなざわ ゆうすけ

かなざわ ゆうすけ金澤 悠介教授

東京大学文学部卒業。社会心理学を専攻し、認知心理学的な視点で人々のステレオタイプや偏見が維持・解消されるメカニズムを研究。大学院では東北大学大学院文学研究科の行動科学研究室に在籍し、数理社会学や計量社会学を学ぶ。子どもの頃からゲームが好きで、最近もRPGを1本クリアした。社会学全般に加えて、歴史や哲学・社会思想などの研究書の読書も好む。最近ハマっているのは、煮物や煮込み料理を作ること。

-

社会学研究科 応用社会学専攻 修⼠課程前期過程1回⽣

ソヒナ

ソヒナSEOHeeNaさん

立命館大学産業社会学部現代社会学科メディア社会専攻卒業。瓜生ゼミで学び、卒業論文は「韓国の「デジタルリテラシー」の再概念化とその方向性 ―新型コロナウイルスによるオンライン授業からみる―」。現在の研究テーマは「韓国におけるメディアリテラシーについて」。趣味は動画編集。学部生時代は日々の暮らしを撮影・編集し、SNSで公開していた。食べることが好きで、健康的な献立に関心がある。卒業後の夢は大学教員になること。

-

社会学研究科 応用社会学専攻 博⼠課程前期課程1回⽣

さかい みり

さかい みり酒井 美里さん

甲南女子大学国際学部多文化コミュニケーション学科卒業。学部生時代はカナダで1年間留学を経験。岩﨑ゼミゼミで学び、卒業論文は「米国における黒人差別の考察—大量収監と無意識の偏見―」。現在は「日本の第四波フェミニズム運動における連帯とインターセクショナリティ―フラワーデモ大阪参加者へのインタビューを通して―」を研究。母体保護法をめぐる公共訴訟の原告、語学教室運営など学外での活動も幅広い。卒業後の夢は女性・子どもを支援するNPO法人で働くこと。

-

社会学研究科 応用社会学専攻 博⼠課程後期課程2回⽣

ゆたに なおこ

ゆたに なおこ湯谷 菜王子さん

立命館大学産業社会学部人間福祉専攻卒業。山本ゼミで学び、卒業論文は「女性の生き方についてソーシャルワークの視点から考える—現代の大学生女子たちの語りから」(仕事と子育てに関するライフキャリア観についての質的研究)。大学院では母子家庭に対する社会福祉政策についてを研究。趣味はSNSでゲーム実況の動画を見ること。学部生時代は軽音楽サークルに所属し、現在もバンド活動を続けている。卒業後の夢は、研究職に就くこと。

-

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程後期課程1回生

いしまる あきひこ

いしまる あきひこ石丸 暁彦さん

愛媛大学法文学部卒業。大学では松本/哲学ゼミで学び、卒業論文は「ドイツ現代思想における諸概念の内実と現実的妥当性について」を研究テーマとして執筆。大学院では労働社会学を学び、「現代日本の中小企業における労使関係、労働運動、労働時間について」研究を重ねる。高校時代は、写真部、放送部、コーラス部、生徒会と課外活動にも精力的に取り組んできた。国際交流にも関心があり、中国についても学んでいる。卒業後の夢は大学教員になること。

-

金澤教授

みなさんは就職ではなく、なぜ大学院に進学しようと思ったんですか?

大学院に進学しようと思ったきっかけを教えてください。 -

SEOさん

私は学部生一回生の頃から大学院進学しようと思っていました。ただ三回生ぐらいになると周りは就職に向けて活動していて、私も就職するのかなぁと漠然と思っていました。そんな時、瓜生ゼミでは一年でニ十冊の本を読んで書評を書くという課題がありました。厳しい課題でしたが「本を読むこと」が自分の知識になると肌で感じて、これからもこのような活動を続けていきたいと思ったんです。就職する同級生たちのなかで揺らぎそうになった気持ちも、瓜生ゼミの存在が大学院進学の決意を強めてくれました。

-

酒井さん

私は外部進学で神戸の女子大学に通っていました。当時はコロナ禍で二回生まではキャンパスに行けず、しかも三回生では一年間カナダに留学したんです。キャンパスで勉強する、ディスカッションするといったことが不足していて、せっかく大学に入ったのにしっかり学べなかったと後悔していました。三回生が終わった頃に、今まで勉強したかったことをキャンパスでディスカッションしながら学びたいと思い、大学院進学を決めました。

-

湯谷さん

私が大学院に行こうと思った時期は三回生の夏前頃で、その頃になると周りは就職活動を始めるタイミングなんですよね。その様子を見ながら、私は大学でこういう勉強したいことがあって入学したはずなのに、単位に必要な授業やサークル活動に追われている間に卒業後のことを考える時期になってしまって「あぁ、もう終わりかぁ。残念」という感じでした。そんな時に学部生時代の指導教員がゼミ生全員に進路に関する面談をしていました。指導教員が開口一番「進路はどうするの?大学院はどう?向いてると思うよ」と言ってくれたんです。その時「興味がある、行ってみたい」と思ったんですよね。そこから大学院進学を考え始めました。学費の支払いをお願いしないといけない親も、「やりたいと思っていくなら、いいよ」と了承してくれて、学びというものを深めたくて決めました。

-

石丸さん

僕が大学院進学を決めたのは四回生の春でした。もともと就職活動を全然していませんでした。大学を卒業したら何をしたいのか、結論をだせなくてズルズルと先送りしたんです。卒業して仕事をするとなった時に何を大切にするのか?と考えるようになり、「仕事を通じて社会に貢献できたらいいな」と思うようになりました。それに加えてもともと学んだり研究したりすることが好きだったので、大学院進学が進路の選択肢にあるかなと思い始めました。先輩からも「本気で研究するなら大学院に行った方がいいと思う。大学学部生の四年間でできることは限られているから」と助言もいただき、大学院進学を決めました。

-

金澤教授

湯谷さんと石丸さんは前期課程だけではなく、後期課程も学ばれていますがそのきっかけはや理由は?

-

湯谷さん

実は、大層な志があったわけではないんですが。私は大学院に進学すること自体、指導教員からの勧めがきっかけだったので決めました。でも、ただ流されたというわけじゃなくて。大学院進学の選択がしっくりくるなって自分の意思で選びました。そんななかで、大学院進学を勧めてくれた指導教員に「大学院に行くなら、湯谷さんは博士課程(後期課程)まで行きなさい」とも言われたんですよね。「あぁ、面白そうだからそれもいいかな」って、学部生の頃に決めていました。

-

石丸さん

僕は大学院に進学を決めた段階で、ぼんやりと研究者・大学教員になることは選択肢の一つ程度ぐらいに思っていました。実際に前期課程を二年間過ごしてみて、研究の道をもっと学んで研究者・大学教員になろうと意思が固まり、後期課程に進みました。

-

金澤教授

酒井さんと石丸さんは他大学からの受験ですが、立命館大学を選んだのはどうしてですか?

-

酒井さん

学部生の頃からジェンダー論に強い関心あり、四回生の時に柳原先生の著書『〈化外〉のフェミニズム』を読みました。私が研究したいテーマに近いと感じ、柳原先生のもとで学びたいと思ったのがきっかけです。また、立命館大学は他大学の社会学研究科と比べて、所属している先生の数が圧倒的に多くて、研究領域が広いというのもとても魅力的でした。入学してからも様々な先生の授業を受けるなかで、もっと自分の興味を広げられると思って選んだんです。

-

石丸さん

一番の理由は私が学んでいる労働研究分野の先生が三人もいらっしゃるということですね。立命館大学なら手厚い指導が受けられると思いました。立命館大学では労働研究において伝統があり、指導の蓄積も多くあったことが決め手になりました。

-

金澤教授

酒井さんと石丸さんは外部進学ということもあり、大学院の院試で気を付けたことはありますか?

-

酒井さん

実は学部生時代は国際学部で、社会学について本格的に勉強をしたことはありませんでした。用語なども難解でしたので、「それはだれが提唱しているのか」といった歴史的な時系列が追える学説史的な本を読んでいました。面接に関しても経験が足りなかったので、学部の先生と日夜対策していました。

-

石丸さん

過去問がホームページ上で公開されているので、その出題傾向から対策を考えました。試験勉強のための指定テキストがあるので、読み込んでしっかり勉強しました。大学入試に近い勉強だったと思います。

-

金澤教授

大学院に入ってどのような研究・勉強をしているか教えてください。

-

SEOさん

本を読む前に自分の研究にどのような書籍が必要なのか図書館に行ってみたり、ネットで検索をしています。ただ授業を受けながら一冊本を読みきるには時間が足りないので、論文を読むということを中心に勉強しています。また、私が学んでいるメディアリテラシーはイギリス・カナダが本場なのですが、それらの国以外つまり東アジアでのメディアリテラシーの研究がどのような形で行われているのか、といった論文を探しています。

-

酒井さん

私は他大学・他学科から来たので、社会調査の方法や社会学の基本的なことを授業で学んでいます。秋学期からは自分の関心である2010年以降のフェミニズム運動、特にソーシャルメディアを通じて広まったフェミニズム運動の研究に着手しています。実際に社会運動をされている方たちの中に入って、授業で学んだフィールドワークや参与観察などを活かしてインタビュー調査などを行っています。

-

金澤教授

前期課程のSEOさんと酒井さんにお聴きしますが、学部生の頃の授業と比べて大学院の授業は違いがありますか?

-

SEOさん

学部生と大学院生の授業で違う点は、大きく二つあります。一つ目は「授業形式」の違いです。学部生の頃は大多数での授業が主体でした。そのため先生と直接話す機会がほとんどありませんでした。院生になると先生と一緒にディスカッションすることが授業の中心になりました。その結果、先生と密にコミュニケーションが取れるようになりました。二つ目は「課題の違い」です。学部生の頃は課題が与えられるものでした。院生になると、課題は提示されません。そのため、自分で課題を考える必要があります。私の場合は講義の前に本を読んで、考えをまとめることを課題にしています。だいたい、一日に三時間ぐらい本を読む時間に充てています。大学院生になってこうした課題に日々取り組んできたおかげで、学部生の頃よりも勉強する方法がわかった気がします。

-

酒井さん

SEOさんと同様に先生との対話の機会が院生になると格段に増えました。あとは、レジュメを自分で用意して、その日の授業を自分で進めることが求められます。責任も大きくなるので、気合をいれてレジュメを作っています。そのため勉強する時間も増えていると思います。みんなに発表するという経験を重ねることで、自分が勉強している領域の学びが深まりました。

-

金澤教授

大学の授業か大学院の授業、どちらがより楽しいですか?

-

SEOさん

個人的には大学院の授業が面白いと思います。私は子供の頃から教員になりたいという夢があります。レジュメを用意して授業を進行するという形式が、まるで教員になったようでとても楽しく感じます。

-

酒井さん

今まではインプットが中心だったので確かに新しい学びは多いのですが、大学院の授業はアウトプットの機会が増えて楽しいと感じています。これまで学んできたことを先生やゼミ生に共有して、様々な意見をいただける討論の場が楽しいです。

-

金澤教授

今度は後期課程の湯谷さんと石丸さんにお聴きします。前期課程は三十単位取得が必要だったと思いますが、後期課程になると院の指導科目と二単位(一コマ分)だと思います。学部生の頃や前期課程と比べて、後期課程は勉強・研究の仕方がこう変わったみたいなことを教えていただけますか?

-

湯谷さん

三十単位しかないんだと感じました。前期課程の一年で取りきれてしまうボリュームです。ということは院生にとっての本命は単位を取ることではなく、論文を書くことだと思いました。後期課程に進むとゼミ以外は授業一つ分になるので、自分の研究に邁進せよということだと思いました。社会学研究科では論文三本書いてそれらをまとめて博士論文にしないといけないのですが、その三本をどう書くかに集中しています。また、どの学会で話すのがいいのか、どの学会に投稿するのがいいのか、スケジュール感をどう切り分けようか、学会の報告の申請までにどうまとめるか、そういったことを日々繰り返しています。一つの締め切りが終わり達成したと思ったら次の締め切りが迫ってきている、そんな毎日を過ごしています。

-

石丸さん

僕は社会調査士課程・専門社会調査士課程を同時履修しています。前期課程では関連する科目をあまり取っていなかったこともあり、後期課程で結構授業を取っています。社会調査士・専門社会調査士を同時履修している場合、正課活動の忙しさ的には学部生や前期課程の院生とあまり変わらないと思います。後期課程に入ってからは、査読論文の作成や学会発表に取り組み始めました。最初の査読論文では、いろんなダメ出しをいただきました。その修正に時間を取られて、春学期に立てた研究計画から遅れが出てしまいました。ようやく査読論文も無事書ききって、学会発表もこの間無事終えました。今は次の課題も明確になったと感じています。僕の場合は前期課程よりも授業が増えていることと、学外にアウトプットをしていかないといけないということで忙しくなってきています。

-

金澤教授

前期課程のSEOさんと酒井さんは、大学院生になってどんな一日を過ごしていますか?

-

SEOさん

私は母と一緒に暮らしていて、留学生としては少し珍しいと思います。休日は朝から運動して買い物に行って、ブランチを母と一緒にゆっくり食べてとリラックスした時間を過ごしています。授業がある日は急いで朝ごはんを食べて、授業が始まる前に資料を用意したり、先生の研究ファイルを確認したりと準備に追われています。授業が終わったら、課題整理して大学で勉強して帰宅します。家で夕飯を食べたら身体を動かして気分転換をしています。

-

酒井さん

休日はボランティア活動をしています。学部生時代は国際学部だったこともあり語学の勉強が好きで、地元の英会話教室で子供たちに英語を教えています。その時間が憩いでもあり、趣味でもあり、社会貢献の時間でもあり、私の大切な時間になっています。私は大阪から通っていることもあり、通学に片道二時間近くかかります。授業がある日は電車のなかで参考文献を読んで、できるだけ時間を有効活用しています。午後から授業が始まることが多く、授業が終わったらフィールドワークに出ています。

-

金澤教授

後期課程の湯谷さんと石丸さんのお話を聴きたいと思います。後期課程になると、他大学・専門学校の非常勤の仕事があると思います。また、当大学だと研究費と月給を支給するような研究員制度などがあります。収入を得る手段も交えながら、普段の生活を教えてください。

-

湯谷さん

院生の金銭面は大きく「研究費」と「生活費」の二つに分けられると思います。研究費は今年度は日本科学協会の笹川研究助成に採択していただいているので、研究に必要な書籍の購入や、学会参加のための旅費はそこからまかなっています。他にも立命館大学のRARA学生フェロー(立命館先進研究アカデミー)に採用していただいていて、研究費と生活費(研究活動支援金)の給付を受けています。生活費の収入源には、専門学校の非常勤講師があります。週一回・二コマの授業を担当しています。あとは、大学でティーチングアシスタント(TA)といった授業補助や、指導教員の研究補助をするリサーチアシスタント(RA)といったアルバイトでの収入も生活費に充てています。それから、生活面では大学院に入ってからよく思うのが、「やる・やらない」といったメリハリをつけないといけないと感じています。研究するときにダラダラとしたり、休みの日にも研究のことを考えたり、とならないようにしています。

-

石丸さん

金銭面では僕もRARA学生フェローとして研究費と生活費をいただいています。湯谷さんと同じく、TAのアルバイトもしています。あとは、立命館大学大学院の授業料相当額の給付型奨学金もいただいています。立命館大学産業社会学会の研究費・学会参加費の補助制度も活用しています。普段の暮らしは大学から家が近いこともあり、空きコマは家に帰って資格取得に必要な科目の勉強をしています。生活規律の確立が難しくてやる気が出ないとその日一日何もできなかったり、逆にやる気が出たらずっと机の前に向かっていたりしています。

-

SEOさん

どうやったら大学教員になれますか?

-

金澤教授

近年、大学教員の公募において博士論文は求められることが多くなっています。教員になりたいなら、博士論文を書いておく必要があると思います。もはや博士論文は研究するための運転免許証のような扱いになっています。ただし、博士論文を書いたからといっても大学教員として就職できるわけではありません。一般的には研究員・助教といった任期付きの職業を経ることが多いです。私も東北大学大学院を修了したあとに、立教大学の新しくできた研究センターのポスドク研究員、助教を経て岩手県立大学の専任教員になったという流れです。

ですので、やはり博士号をとったからといってすぐ就職というよりは、任期付きの教員(ポスドク研究員・助教)になることが多いです。助教になると、教員であるため授業負担というものもあります。働きながらいかに研究のアウトプットを出すのかが大切です。

大学の先生ということは教える側なので、教育スキルも身に付けなければなりません。つまり大学教員になるにためには、教歴と研究歴の双方が重視されます。立命館大学の採用でも模擬授業が重要な意味合いを持ちます。

教育においても研究スキルはわりと反映できるものだと思います。研究に求められる「伝えるためにわかりやすく論文を構成する」というのは、教育の現場でも似たようなことが求められます。「研究する」と「教育する」はトレードオフ関係ではなく、補完関係だとも言えます。これから大学教員になるためには博士論文も書いて研究業績を積む必要はありますが、教育に関わる機会(TAや非常勤)でスキルを高める必要はあると思います。大学教員は公募書類による選考なので、他の研究者と比べられることがありますから「自分の売りが何なのかを明確にして、戦略的に活かしていくこと」が大切です。

-

湯谷さん

研究職以外にはどんな仕事がありますか?

-

金澤教授

この問いは文化人類学の取り組みがヒントになると思います。文化人類学は最近企業のコンサルティングとして入り込んでいます。「企業の中で文化人類学のフィールドワークのスキルを活かせますよ」という形で売り出しています。それって社会学でも同様にできるはずだと思っています。社会学のフィールドワーク、聞き取り・アンケート調査、資料分析といった調査技法は、企業にとってかなり有用なスキルだと思います。実際に社会学出身でコンサルティングとして活躍している方も多くいます。調査技法や文献活用スキルは民間企業に対して、十分に売れるものだと思います。

-

金澤教授

立命館大学学部生へのアドバイス・メッセージをください。

-

SEOさん

本を読んで何かを書くことが好きだったら、大学院の生活は有意義で面白いと感じることができると思います。就職するかどうかで悩んでいたら、大学院進学のルートもあるので機会があれば考えてみてください。

-

酒井さん

私のように学部生時代は違う大学で、しかも社会学とは違う分野を勉強していても、立命館大学大学院社会学研究科は手厚くサポート体制もしっかりしています。ぜひ違う分野からでも、大学院進学にチャレンジしてみてください。

-

湯谷さん

大学院での研究は日々大変ですが、学術的には没頭できるのですごく楽しいと思います。いろんな人からアドバイスをもらうことが多いですが、結局自分の中にしか答えはないのでそれを面白いと思えると、大学院は楽しめると思います。

-

石丸さん

大学院では自分が探求したいテーマを楽しめるかどうかが重要だと思います。ただ、金銭的な負担が大きいので、躊躇はあるかと思います。ですが、かけがえのない貴重な経験を得られるので、ぜひ大学院進学に挑戦して欲しいと思います。

-

金澤教授

本日は皆さんから学びあるお話をたくさん聴けました。大学院を目指している後輩たちにも大いに参考になると思います。ありがとうございました。

大学院での生活は、ただ学びや知識を得るだけでなく、人間的にも成長できる貴重な時間です。

今回のインタビューの内容が、あなたの進路選びの一助となれば幸いです。

皆さんもぜひ、立命館大学 社会研究学科という環境で新たな挑戦をしてみてください。