Feature #01

タイプ別レポート

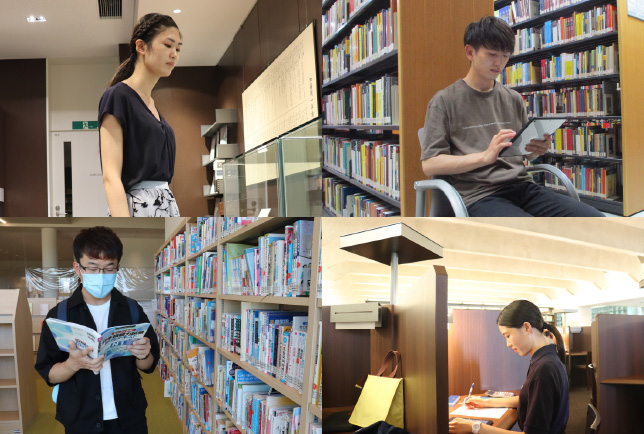

図書館活用

Good Practice

TYPE #04

オフキャンパス・オンキャンパスに

関わらず、毎日図書館を利用しています

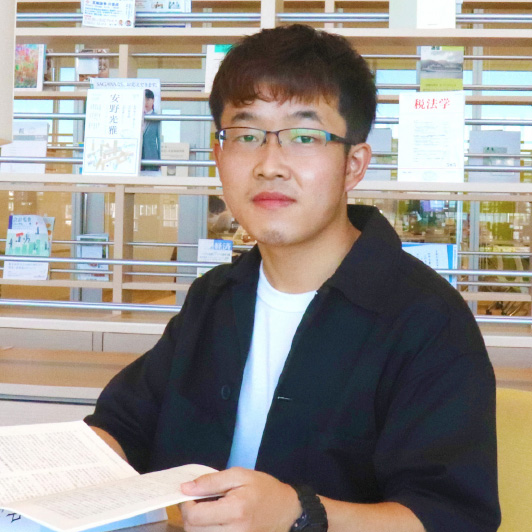

JIA Bin

立命館大学大学院政策科学研究科博士課程前期課程 1回生

所属学部で勉強していることや研究テーマについて教えてください。

政策科学研究科では高村先生のもと、中国の華北平原の農村を調査対象地域とし、中国の土地分割の風習について研究しています。村民が村内の土地の請負期間を無視して、土地を村民人数分に割り振る「割替え」という現象を調査し、村民たちが、土地の請負期間を無視する慣習に固執する原因を明らかにすることを目的としています。

週に何日大学へ来ていますか? よく利用する図書館とその利用頻度を教えてください。

一週間に5~6日は大学に来て、共同研究室にて研究しています。実際OICライブラリーへ足を運ぶのは週に1日ほどです。その時は、最新の雑誌や新聞を読んだり、図書を借りています。共同研究室や自宅から、オンラインで図書館のデータベースにアクセスできます。英語基準の私のような学生にとっては、図書館が提供しているElsevierやSpringer等々の出版サービス無しには研究ができません。そういう意味では、私は毎日図書館を活用しています。

図書館の「サービス」はどんな時に利用しますか?また、それらを活用して自己の成長につなげている点を教えてください。

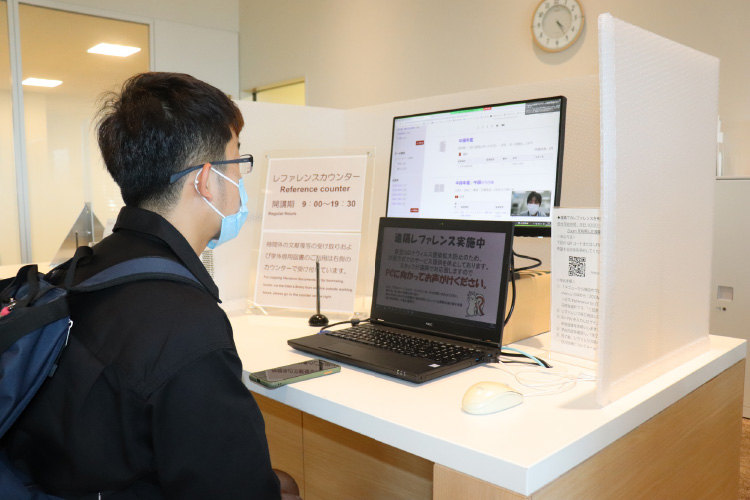

「レファレンス・サービス」は、とても親切で便利なサービスだと思います。レファレンス・ライブラリアンのおかげで、さまざまな参考調査についてアドバイスをもらえます。例えば、私は2020年の『中国統計年鑑』を探したい時があったのですが、図書館の検索エンジンで、2020年版の蔵書場所をうまく確認できませんでした。レファレンス・ライブラリアンに相談したところ、年鑑類の検索結果一覧から、さらに「巻号」をクリックし、年鑑の正確な年、場所、現在の状態を確認できることを、画面をみながら教えてもらいました。入学時の図書館利用に関するオリエンテーションでは、ここまで細かい操作については知ることはできませんでした。レファレンス・サービスは、研究をがんばる学生、特に新入生にとって、非常に価値があると思います。

「他館からの取り寄せ」は、学生が他のキャンパスや大学の図書館から著作や文献を借覧できる重要なサービスだと思います。私が研究科に入る時、指導教員からこのサービスがあることを教えていただきました。

大学の蔵書は、学部・研究科などによってそれぞれのキャンパスに収蔵されていますが、学生の興味関心のある図書資料は必ずしも所属のキャンパスの図書館に収蔵されているとは限りません。この取り寄せサービスは、学生が各図書館を駆け回る時間的・金銭的コストを省き、利便性を追求しているサービスだと思います。例えば、私はこのサービスを通じて衣笠キャンパスに保存されているフィリップ・ブラウンの著作『Cultivating Commons』を借りました。この本は日本の江戸時代の「割地」を教えてくれ、中国の土地の「割替え」を研究している私に気づきを与えてくれました。また、BKCに保存されている『写真が映えるデジタル処理のコツ』を借りて、自分の興味を養うのに役立ちました。

私はまだ”Inter Library Loan(ILL)"を使って、他大学から著作や文献を借りたことはありませんが、知り合いはこのサービスを通じて一橋大学から重要な研究資料を貸りています。需要があれば、必ず“ILL”も利用したいと思います。

あなたにとって、図書館とはどんな存在ですか?

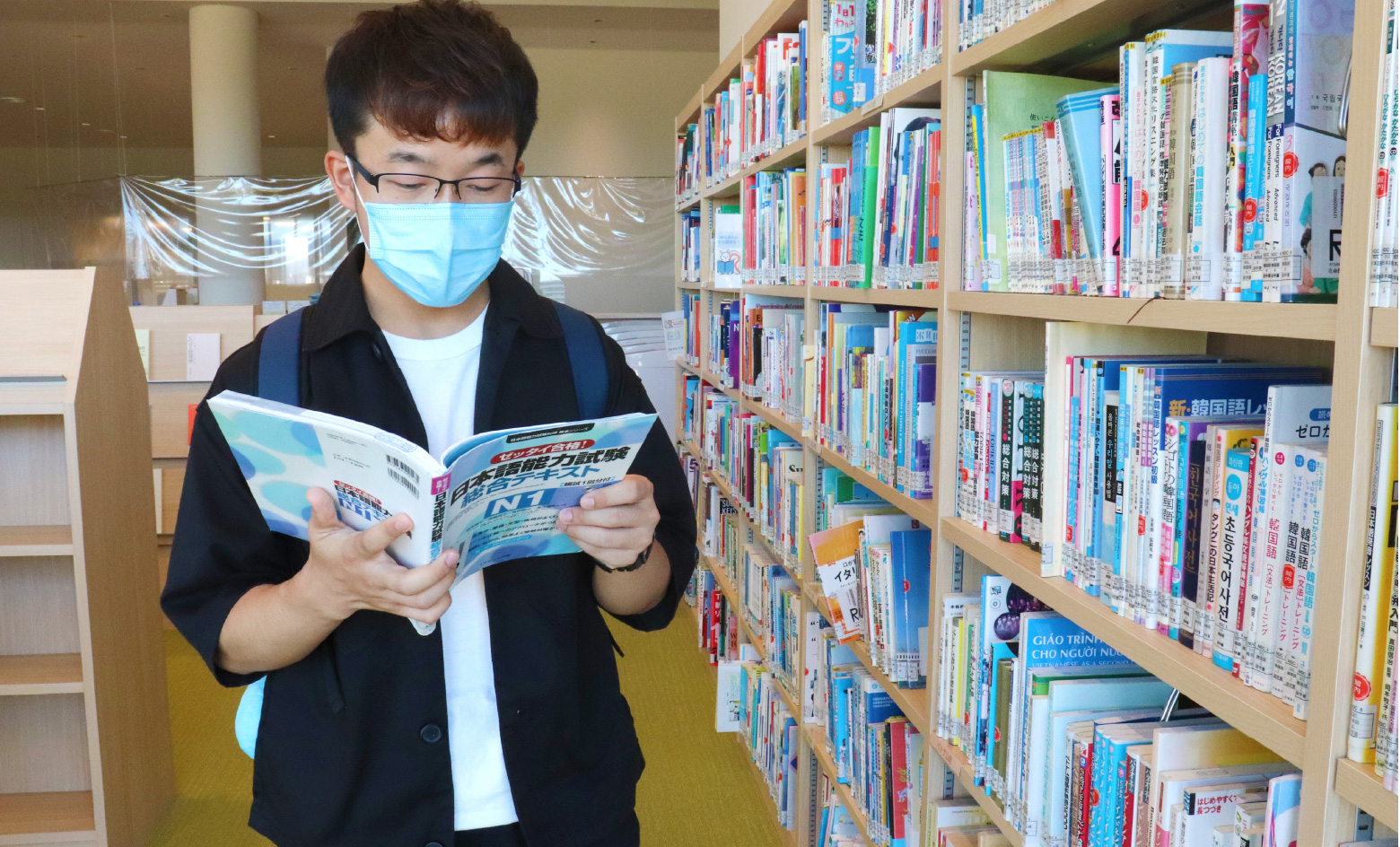

図書館は私にとって、日本社会を理解するためのツールです。OICライブラリー2階北西側の語学書コーナーは、日本語を含む多言語の教材を提供しています。私は英語基準の学生ですが、日本社会を理解したいので、日本語を学ぶ必要があります。2階北東側には各種新聞が配架されています。新聞からより繊細な言葉を学び、各新聞社の立場や報道されている事件に通じて、多種多様な日本社会を観察するのが私の楽しみです。

3階と4階は日本語や外国語蔵書のエリアで、RUNNERS OPACで借りたい図書の請求記号を調べ、それを目指して書棚の間を探していることが多いです。ちなみに、4階入口付近には外国語の雑誌が多く配架されており、私は『亞州週刊』をよく読んでいます。東・東南アジアなど各地域の研究者の視点を学び、世界理解を深めています。

2020年と2021年(コロナ禍)を振り返って、あなたが学生として苦労していること、また、工夫していることなどがあれば教えてください。

このコロナ禍は研究を進める私にとって、向かい風と言えるでしょう。もし私の研究計画が順調であれば、2021年秋学期に中国に帰り、農村田野調査をし、村民らの「割替え」に関する活動に関する調査をまとめる予定でした。けれども、厳しい入国条件により、自身の研究をオンラインインタビューに転換しなければなりませんでした。

また、このコロナ禍で、対面講義がもたらす繊細な体験も失われていると思います。大学も先生たちもコロナ対策を徹底しながら教育活動を続けてくださっていますが、対面授業からオンライン授業への切り替えは、避けられるものではありませんでした。8階のウインドウウォールの前に立ち止まり、窓の向こうの誰もいない共同研究室や窓の外のキャンパスで三々五々の人を眺めていることもあり、かつて賑やかだったキャンパスの光景を懐かしんでいました。

私の図書館活用ビフォア、アフター

図書館をうまく使えるようになる前と使えるようになった後で時間の使い方や学修の習熟度などに変化はありましたか?変化があれば教えてください。

図書館を活用することで、大学生活によりよく適応でき、自分自身の成長を遂げることができると思います。

Archive

Back Issues

-

Vol. 133 Spring/Summer 2024

Vol. 133 Spring/Summer 2024

大学図書館は知の宝庫 -

Vol. 132 Fall/Winter 2023

Vol. 132 Fall/Winter 2023

2022年度

図書館利用実態アンケート結果報告 -

Vol. 131 Spring/Summer 2023

Vol. 131 Spring/Summer 2023

図書館でできる

フェイクニュースの見分け方 -

Vol. 130 Fall/Winter 2022

Vol. 130 Fall/Winter 2022

「ひとり図書館時間」どう使ってる? -

Vol. 129 Spring/Summer 2022

Vol. 129 Spring/Summer 2022

コロナ禍のキャリアデザインに必要なもの -

Vol. 128 Fall/Winter 2021

Vol. 128 Fall/Winter 2021

図書館活用 Good Practice -

Vol. 127 Spring/Summer 2021

Vol. 127 Spring/Summer 2021

調査のスペシャリスト集団

「レファレンス・ライブラリアン」

を辿る! -

Vol. 126 Fall/Winter 2020

Vol. 126 Fall/Winter 2020

withコロナ時代の大学図書館の使い方