- 拠点リーダー

- 経済学部経済学科 松原 豊彦 教授 (写真 左)

- グループリーダー

-

- 薬学部薬学科 高田 達之 教授(写真 左中)

- スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 海老 久美子 教授(写真 中央)

- 生命科学部生物工学科 久保 幹 教授(写真 右中)

- 理工学部環境システム工学科 天野 耕二 教授(写真 右)

農水産業の6次産業化による新食料研究拠点

将来にわたって食料を確保していくために

持続的で循環型の新しい食料生産システムが必要

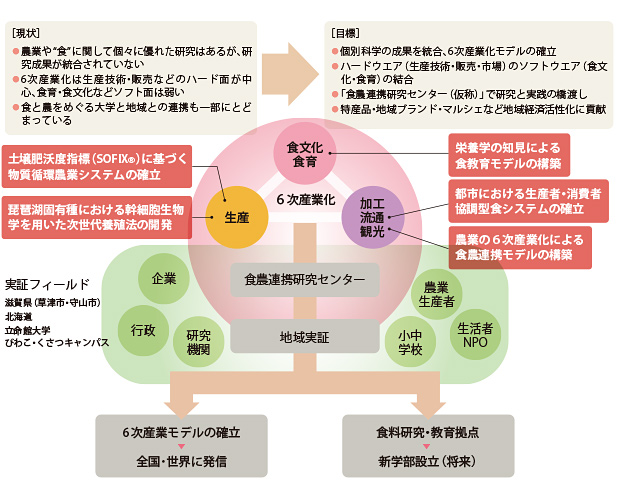

本研究拠点では、農水産業の「6次産業化(総合産業化)」をキーワードに、持続可能で質の高い食料生産モデルを創出し、日本の食料生産の質的、量的な建て直しに貢献することを目指しています。

農水産物の生産・加工から流通・消費までを一元化し、かつ食教育や食文化などを含めた総合的な食農連携モデルを創出しようとしています。もう一つの特色は、地域の特性に依拠した実用性の高いモデルを構築し、ビジネスや食文化の創出、地域の社会・経済の持続的な発展にまで寄与するところです。本学のある滋賀県、国内最大の農業生産地である北海道をフィールドとして、実証的研究に取り組みます。

滋賀県、琵琶湖を対象とした実証研究を通じて

地域に根差した食農連携モデルを構築する

本研究拠点では、農水産物の生産から加工、流通、消費までの各段階に対して多角的なアプローチで研究をすすめるととともに、農業経済学の視点から流通・消費段階を研究する松原グループが中核となって本研究拠点における各グループの成果を統合し、食農連携モデルの確立にまで結びつけることを目指します。

食農連携研究センターを通じて

立命館独自の食農連携モデルの全国展開を図る

研究の推進と平行して社会に門戸を開き、理論と実践を橋渡しする機関として「食農連携研究センター(仮称)」を設立する予定です。産官学で連携しながら広く社会からの要請に応え、食の総合事業化、生産物や地域のブランド化を支援していきたいと考えています。立命館発の新しい食農連携モデルを用いて地域の農業の活性化や質の向上、農水産業従事者の所得・雇用の確保を実現していくことで、やがて日本の食料自給率の向上にも大きく貢献できると確信しています。

研究期間

2012年10月~2016年3月

研究活動進捗・成果

本研究拠点が目指す成果イメージ図