Updatesニュース

最新のニュース

2018年度 立命館西園寺塾 1月12日講義「朝鮮半島をどう見るか:変化する北東アジアの国際環境を考える」を実施

2019年1月12日(土)

・13:00~14:40 講演

講師:神戸大学大学院国際協力研究科教授

木村 幹

・15:00~17:00 質疑応答

【指定文献】

『日韓歴史認識問題とは何か』木村幹【著】ミネルヴァ書房

・13:00~14:40 講演

講師:神戸大学大学院国際協力研究科教授

木村 幹

・15:00~17:00 質疑応答

【指定文献】

『日韓歴史認識問題とは何か』木村幹【著】ミネルヴァ書房

『だまされないための「韓国」』浅羽祐樹、木村幹、安田峰俊【著】講談社

2019年度 立命館西園寺塾 塾生募集要項を公開

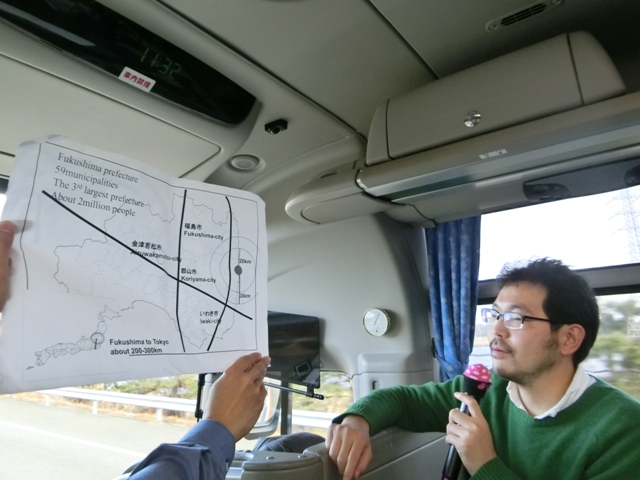

2018年度 立命館西園寺塾 福島フィールドワークを実施

12月22日(土)~23日(日)、福島県においてフィールドワークを

実施しました。概要は、以下のとおりです。

【概要】

12月22日(土)

小高町・浪江町・富岡町周辺 見学

回転寿しアトム・殉職警察官慰霊碑などの見学

東京電力廃炉資料館 見学・質疑応答

12月23日(日)

Jヴィレッジ・天神岬(洋上風力・火力発電)・ここなら笑店街

みんなの交流館ならはCANvasなどの見学

実施しました。概要は、以下のとおりです。

【概要】

12月22日(土)

小高町・浪江町・富岡町周辺 見学

回転寿しアトム・殉職警察官慰霊碑などの見学

東京電力廃炉資料館 見学・質疑応答

12月23日(日)

Jヴィレッジ・天神岬(洋上風力・火力発電)・ここなら笑店街

みんなの交流館ならはCANvasなどの見学

いわき・ら・ら・ミュウ 展示見学

2018年度 立命館西園寺塾 12月15日講義「イスラームのとらえ方―穏健イスラームに注目して―」を実施

2018年12月15日(土)

・13:00~14:40 講義

講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授

東長 靖

・15:00~16:10 質疑応答

・16:10~17:00 グループワーク

【指定文献】

『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社

『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】*1

*1:前半部分にある東長先生部分(序章~第3章)のみ

『スーフィー ― イスラームの神秘主義者たち』

・13:00~14:40 講義

講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授

東長 靖

・15:00~16:10 質疑応答

・16:10~17:00 グループワーク

【指定文献】

『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社

『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】*1

*1:前半部分にある東長先生部分(序章~第3章)のみ

『スーフィー ― イスラームの神秘主義者たち』

ティエリー・ザルコンヌ【著】東長靖【編】遠藤 ゆかり【訳】創元社

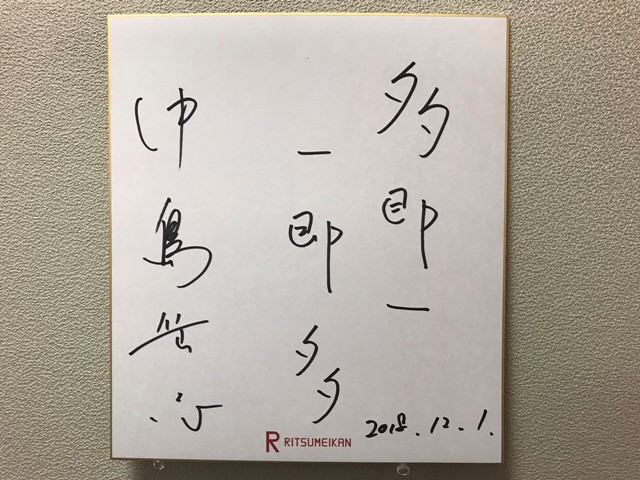

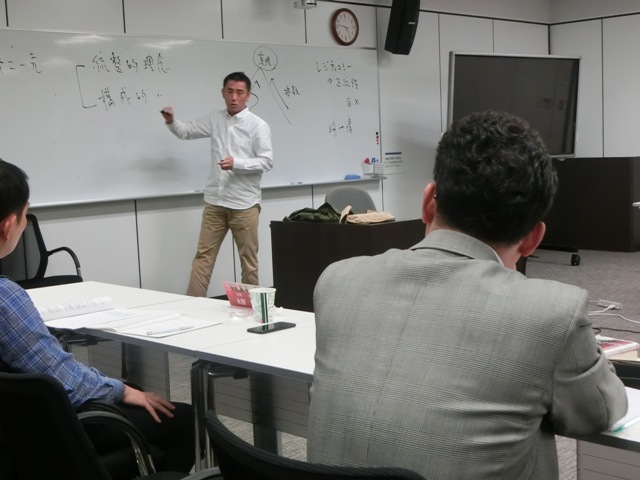

2018年度 立命館西園寺塾 12月1日講義「近代日本とアジア」を実施

2018年12月1日(土)

・13:00~15:00 講義(前半)

・15:15~16:15 講義(後半)

講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授

中島 岳志

・16:15~17:00 質疑応答

【指定文献】

『ナショナリズム ― その神話と論理』 橋川 文三【著】ちくま学芸文庫

・13:00~15:00 講義(前半)

・15:15~16:15 講義(後半)

講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授

中島 岳志

・16:15~17:00 質疑応答

【指定文献】

『ナショナリズム ― その神話と論理』 橋川 文三【著】ちくま学芸文庫

『アジア主義 西郷隆盛から石原莞爾へ』 中島 岳志【著】潮文庫

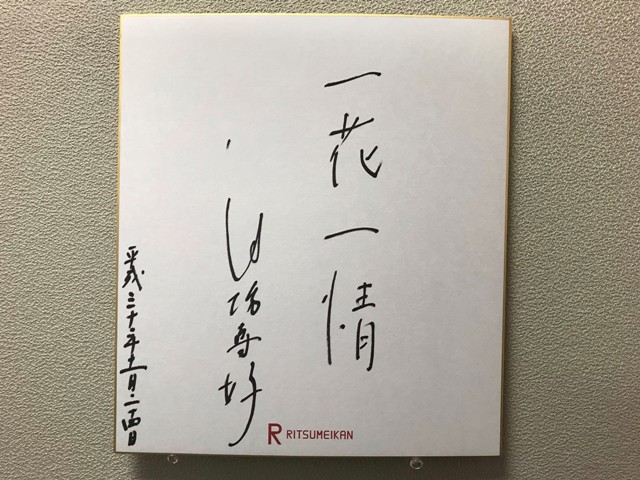

2018年度 立命館西園寺塾 京都フィールドワークを実施

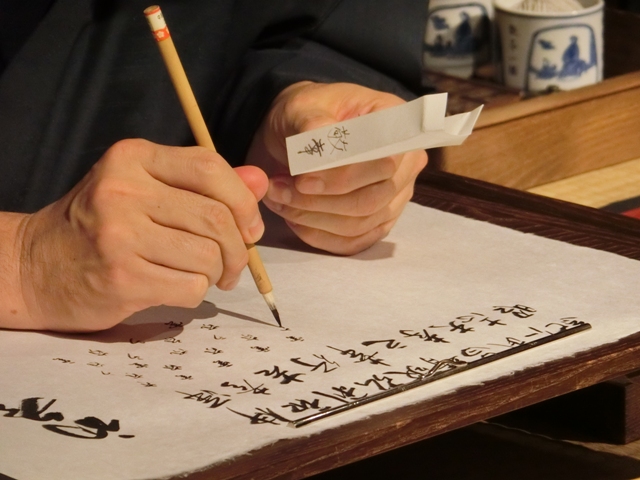

11月23日(金・祝)~25日(日)、京都市においてフィールドワークを

実施しました。概要は、以下のとおりです。

【概要】

11月23日(金・祝)

午後:・上賀茂神社 参拝・拝観

・西本願寺 特別拝観

解説:立命館大学文学部教授 本郷真紹

11月24日(土)

午前:・光悦寺 拝観

・六角堂およびいけばな資料館 見学

・講義および華道体験

講師:華道家元池坊次期家元 池坊専好

午後:・講義および組香体験「お香の楽しみ方」

講師:株式会社松栄堂 専務取締役 畑元章

・高台寺 拝観

11月25日(日)

午前:・臨済宗建仁寺塔頭 霊源院 座禅体験および法話

講師:雲林院宗碩

・平安神宮 拝観およびお庭の説明

講師:植治 次期十二代 小川勝章

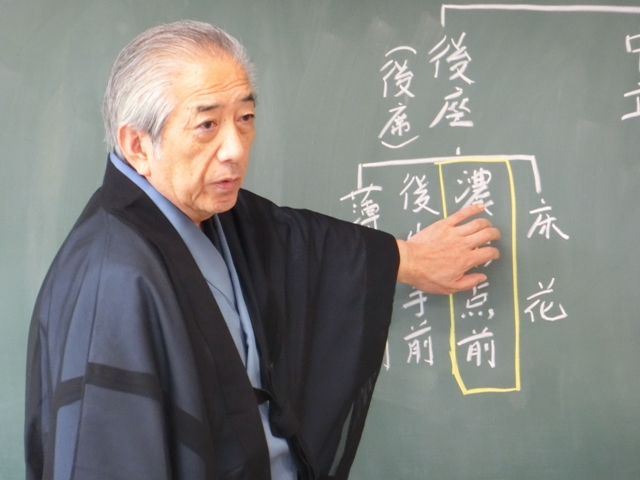

午後:・講義およびお茶席

実施しました。概要は、以下のとおりです。

【概要】

11月23日(金・祝)

午後:・上賀茂神社 参拝・拝観

・西本願寺 特別拝観

解説:立命館大学文学部教授 本郷真紹

11月24日(土)

午前:・光悦寺 拝観

・六角堂およびいけばな資料館 見学

・講義および華道体験

講師:華道家元池坊次期家元 池坊専好

午後:・講義および組香体験「お香の楽しみ方」

講師:株式会社松栄堂 専務取締役 畑元章

・高台寺 拝観

11月25日(日)

午前:・臨済宗建仁寺塔頭 霊源院 座禅体験および法話

講師:雲林院宗碩

・平安神宮 拝観およびお庭の説明

講師:植治 次期十二代 小川勝章

午後:・講義およびお茶席

講師:裏千家 今日庵業躰 倉斗宗覚

上賀茂神社

西本願寺 いけばな資料館

池坊 専好 先生

畑 元章 先生

雲林院 宗碩 先生 小川 勝章 先生

倉斗 宗覚 先生

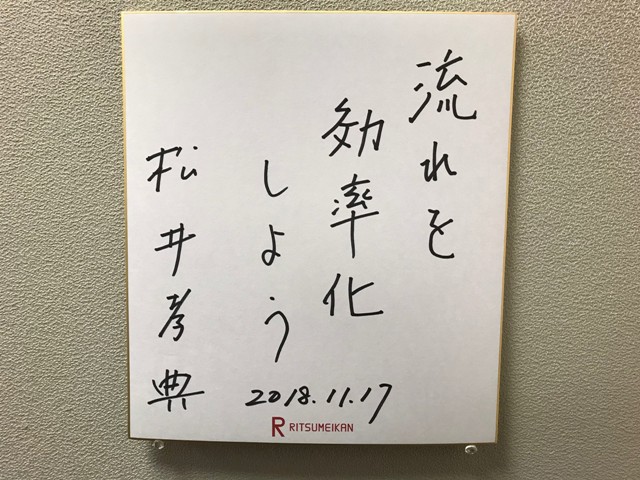

2018年度 立命館西園寺塾 11月17日講義「文明(科学技術)はなぜ発展するのか?」を実施

2018年11月17日(土)

・14:00~15:30 講義1

・15:45~17:15 講義2

講師:千葉工業大学惑星探査研究センター 所長

【指定文献】

『文明は<見えない世界>がつくる』松井孝典【著】岩波新書

・14:00~15:30 講義1

・15:45~17:15 講義2

講師:千葉工業大学惑星探査研究センター 所長

東京大学 名誉教授

松井孝典

・17:15~18:00 質疑応答【指定文献】

『文明は<見えない世界>がつくる』松井孝典【著】岩波新書

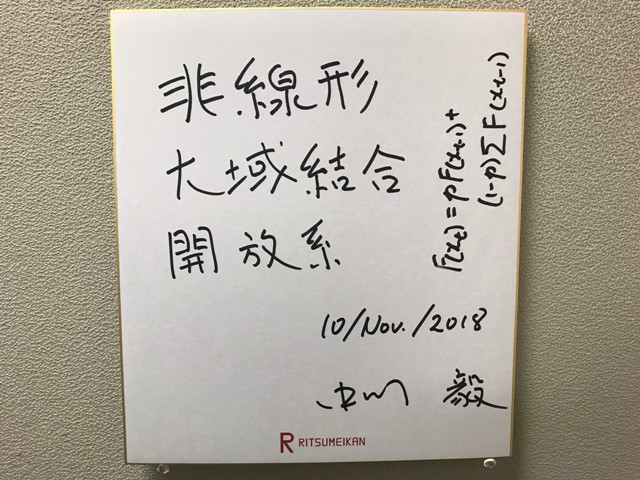

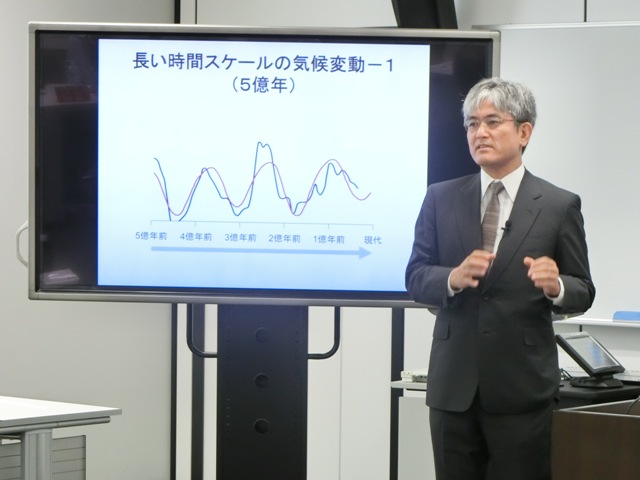

2018年度 立命館西園寺塾 11月10日講義「古気候学が映し出す未来 -人類は気候の激動期をどう生きたか-」を実施

2018年11月10日(土)

・13:00~14:40 講義

講師:立命館大学総合科学技術研究機構 教授

・15:20~16:00 ディスカッション

・16:00~17:00 質疑応答

【指定文献】

『禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン』

ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン【共著】東洋経済新報社

『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』 大河内 直彦【著】岩波現代文庫

・13:00~14:40 講義

講師:立命館大学総合科学技術研究機構 教授

古気候学研究センター長

中川 毅

・14:55~15:20 質疑応答・15:20~16:00 ディスカッション

・16:00~17:00 質疑応答

【指定文献】

『禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン』

ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン【共著】東洋経済新報社

『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』 大河内 直彦【著】岩波現代文庫

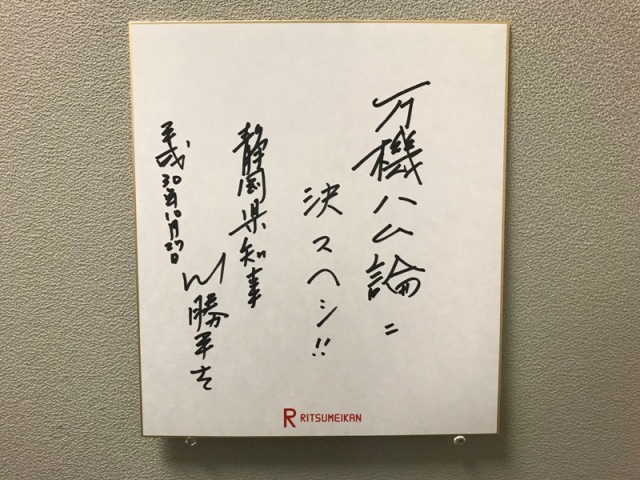

2018年度 立命館西園寺塾 10月27日講義「文明の海洋史観」を実施

2018年10月27日(土)

・13:00~17:00 講義

講師:静岡県知事

川勝 平太

【指定文献】

『文明の海洋史観』 川勝 平太【著】中公文庫

・13:00~17:00 講義

講師:静岡県知事

川勝 平太

【指定文献】

『文明の海洋史観』 川勝 平太【著】中公文庫

『日本思想の古層』 梅原 猛、川勝 平太【共著】藤原書店

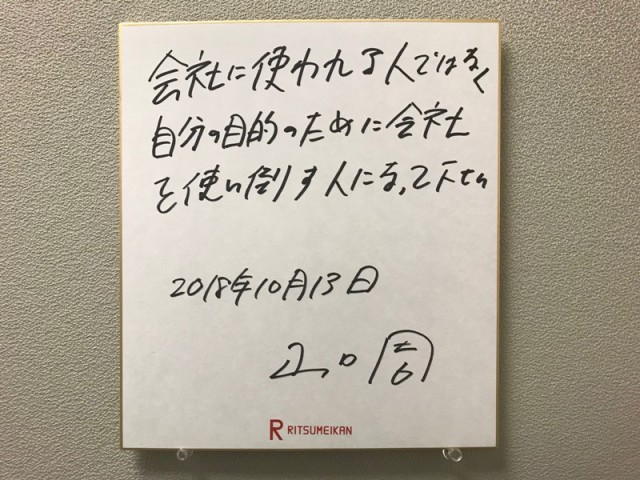

2018年度 立命館西園寺塾 10月13日講義「ビジネスにおけるアートとサイエンスのリバランス」を実施

2018年10月13日(土)

・13:00~17:00 講演・ディスカッション

講師:コーン・フェリー・ヘイグループ シニア・パートナー

山口 周

【事後課題】

・13:00~17:00 講演・ディスカッション

講師:コーン・フェリー・ヘイグループ シニア・パートナー

山口 周

【事後課題】

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』山口周【著】光文社

Archive

- Home

- ニュース