Updatesニュース

最新のニュース

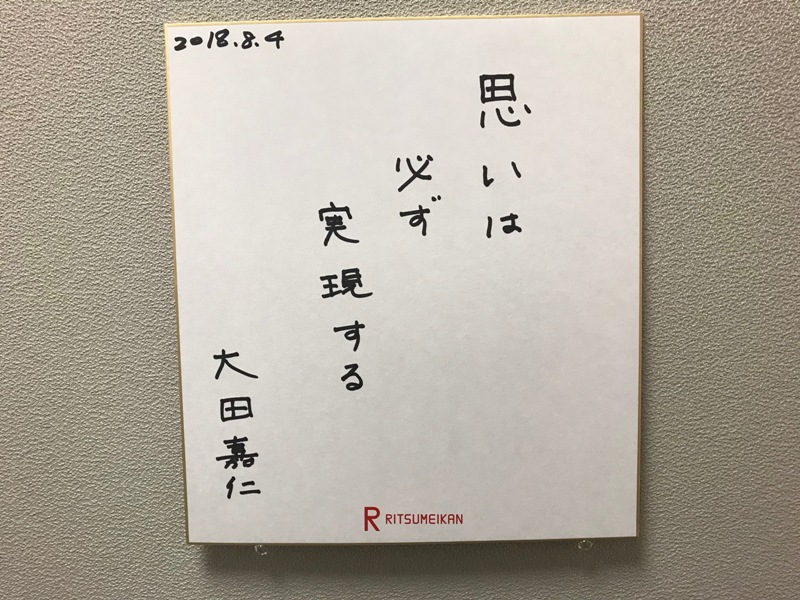

2018年度 立命館西園寺塾 8月4日講義「JAL再生と意識改革の必要性」を実施

2018年8月4日(土)

・13:00~14:00 講演

講師:元 京セラ株式会社取締役執行役員常務

大田 嘉仁

・14:15~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『JAL再生―高収益企業への転換』引頭麻実【編】日本経済新聞出版社

『稲盛和夫の実学―経営と会計』稲盛和夫【著】日本経済新聞出版社

・13:00~14:00 講演

講師:元 京セラ株式会社取締役執行役員常務

大田 嘉仁

・14:15~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『JAL再生―高収益企業への転換』引頭麻実【編】日本経済新聞出版社

『稲盛和夫の実学―経営と会計』稲盛和夫【著】日本経済新聞出版社

『心を高める、経営を伸ばす』稲盛和夫【著】PHP研究所; 新装版

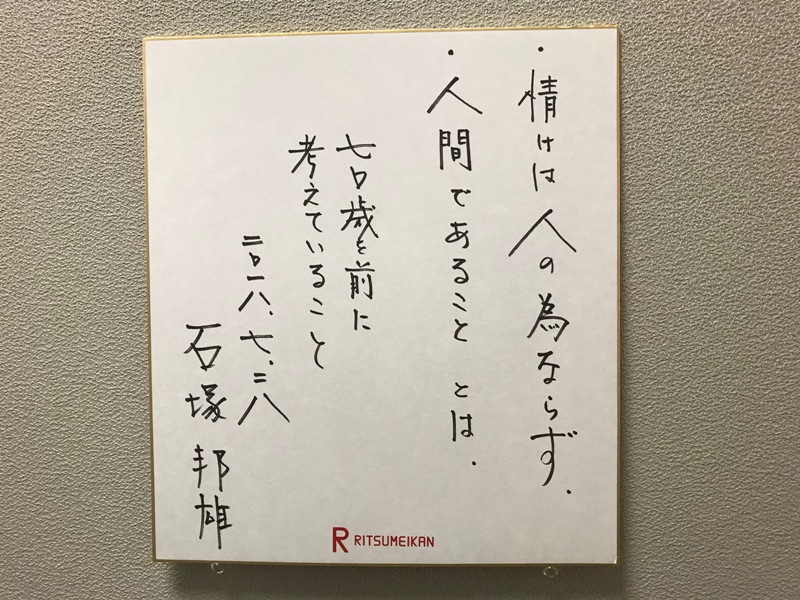

2018年度 立命館西園寺塾 7月28日講義を実施

2018年7月28日(土)

・13:00~14:45 講演

講師:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問

石塚 邦雄

・15:00~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『自由からの逃走』 エーリッヒ・フロム 【著】日高六郎【訳】東京創元社

『人工知能の核心』羽生善治【著】NHK出版

『日の名残り』カズオ・イシグロ【著】土屋政雄【訳】中央公論社

・13:00~14:45 講演

講師:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問

石塚 邦雄

・15:00~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『自由からの逃走』 エーリッヒ・フロム 【著】日高六郎【訳】東京創元社

『人工知能の核心』羽生善治【著】NHK出版

『日の名残り』カズオ・イシグロ【著】土屋政雄【訳】中央公論社

『われ敗れたり- コンピュータ棋戦のすべてを語る』米長邦雄【著】中央公論新社

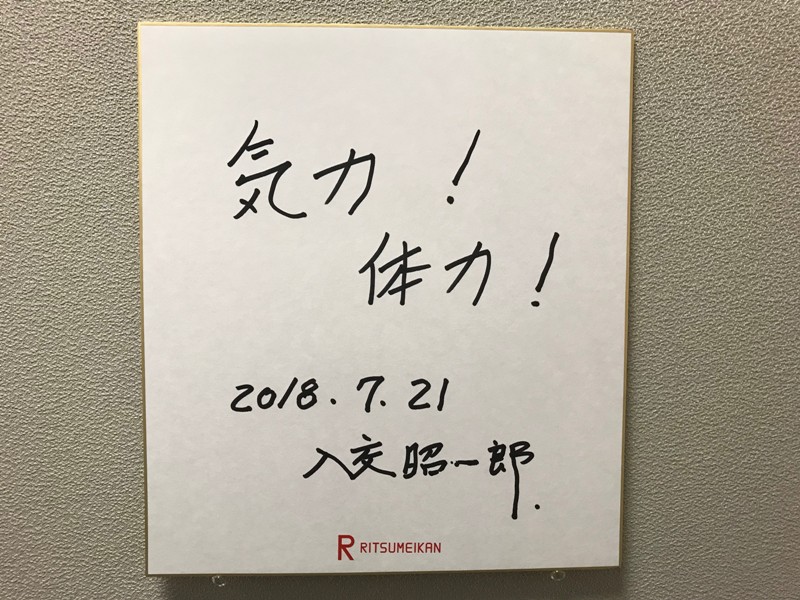

2018年度 立命館西園寺塾 7月21日講義「実戦リーダーシップの鍛え方」を実施

2018年7月21日(土)

入交 昭一郎

・14:40~17:00 ディスカッション

【指定文献】

・13:00~14:35 講演

講師:有限会社入交昭一郎 代表取締役入交 昭一郎

・14:40~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『リーダーシップの旅 ―見えないものを見る』野田智義・金井壽宏【著】光文社新書

2018年度 立命館西園寺塾 九州フィールドワークを実施

7月13日(金)~15日(日)、宮崎県および大分県においてフィールドワークを実施しました。

概要は、以下のとおりです。

【概要】

7月13日(金)

・木花神社、みそぎ池 見学

・黒木本店工場、農業生産法人「よみがえる大地の会」、尾鈴山蒸留所 見学

講師:株式会社黒木本店 代表取締役 黒木 敏之

7月14日(土)

・天岩戸神社、天安河原、荒立神社、高千穂神社、高千穂峡 見学

7月15日(日)

・立命館アジア太平洋大学(APU)の概要説明、役職者との懇談会

立命館アジア太平洋大学 学長 出口治明

立命館アジア太平洋大学 副学長 横山研治

・APUの国内学生および国際学生との懇談会

概要は、以下のとおりです。

【概要】

7月13日(金)

・木花神社、みそぎ池 見学

・黒木本店工場、農業生産法人「よみがえる大地の会」、尾鈴山蒸留所 見学

講師:株式会社黒木本店 代表取締役 黒木 敏之

7月14日(土)

・天岩戸神社、天安河原、荒立神社、高千穂神社、高千穂峡 見学

7月15日(日)

・立命館アジア太平洋大学(APU)の概要説明、役職者との懇談会

立命館アジア太平洋大学 学長 出口治明

立命館アジア太平洋大学 副学長 横山研治

・APUの国内学生および国際学生との懇談会

・学生によるキャンパスツアー

【指定文献】

『極上の酒を生む土と人 大地を醸す』山同 敦子【著】講談社

『混ぜる教育 -80カ国の学生が学ぶ立命館アジア太平洋大学APUの秘密』

崎谷 実穂・柳瀬 博一【著】日経BP社

『混ぜる教育 -80カ国の学生が学ぶ立命館アジア太平洋大学APUの秘密』

崎谷 実穂・柳瀬 博一【著】日経BP社

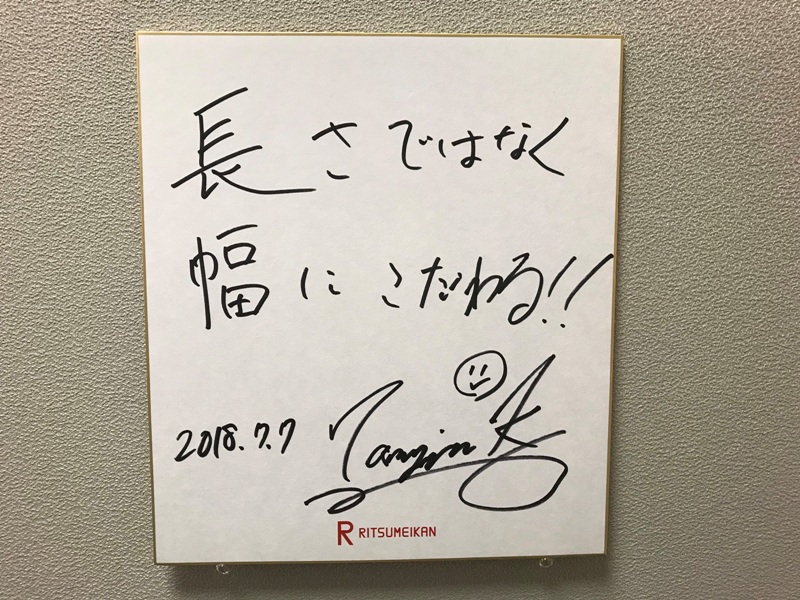

2018年度 立命館西園寺塾 7月7日講義「バリアバリュー~障害を価値に変える~」を実施

2018年7月7日(土)

・12:30~14:30 講義・質疑応答

講師:株式会社ミライロ 代表取締役社長

日本ユニバーサルマナー協会 代表理事

2020東京大会組織委員会 アドバイザー

垣内 俊哉

・14:45~15:30 高齢者体験 実技講習

・15:40~17:40 ユニバーサルマナー検定(3級)

・12:30~14:30 講義・質疑応答

講師:株式会社ミライロ 代表取締役社長

日本ユニバーサルマナー協会 代表理事

2020東京大会組織委員会 アドバイザー

垣内 俊哉

・14:45~15:30 高齢者体験 実技講習

・15:40~17:40 ユニバーサルマナー検定(3級)

【指定文献】

2018年度 立命館西園寺塾 6月30日講義「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」を実施

2018年6月30日(土)

【指定文献】

『経営学』小倉昌男【著】日経BP社

『ムハマド・ユヌス 自伝 上・下』ムハマド・ユヌス/アラン・ジョリ【著】

猪熊弘子【訳】早川書房

『ロケットボーイズ 上・下』ホーマー・ヒッカム・ジュニア【著】

武者圭子【訳】草思社

※参考:映画「遠い空の向こうに」ジョー・ジョンストン【監督】

(原作『ロケットボーイズ』)

・12:30~13:30 特別講義「九州フィールドワークに向けて」

講師:立命館大学文学部教授・立命館西園寺塾コーディネーター

本郷 真紹

・13:45~15:15 講義

講師:株式会社ユーグレナ 代表取締役社長

出雲 充

・15:30~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『経営学』小倉昌男【著】日経BP社

『ムハマド・ユヌス 自伝 上・下』ムハマド・ユヌス/アラン・ジョリ【著】

猪熊弘子【訳】早川書房

『ロケットボーイズ 上・下』ホーマー・ヒッカム・ジュニア【著】

武者圭子【訳】草思社

※参考:映画「遠い空の向こうに」ジョー・ジョンストン【監督】

(原作『ロケットボーイズ』)

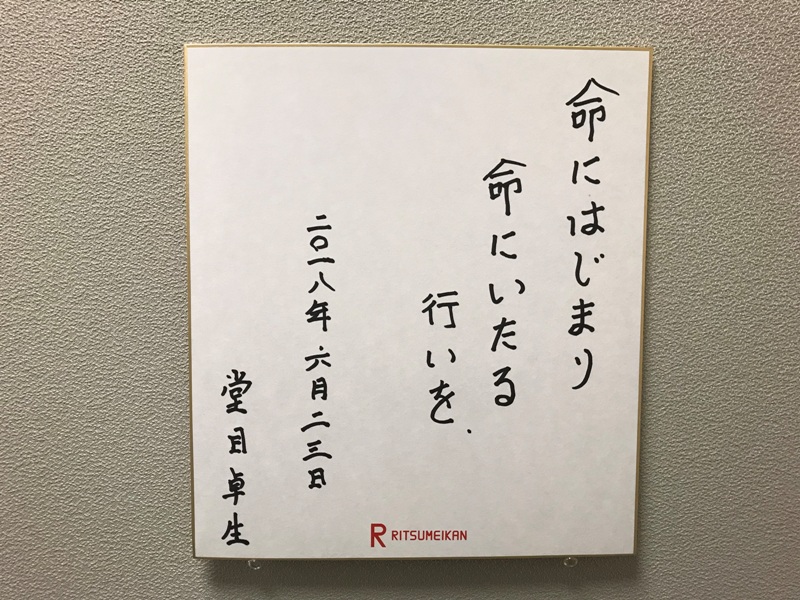

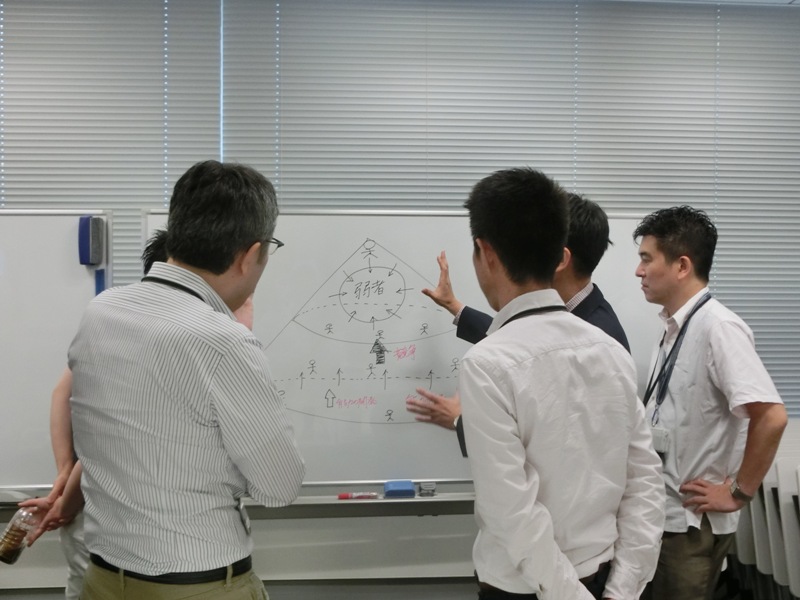

2018年度 立命館西園寺塾 6月23日講義「目指すべき社会を考える」を実施

2018年6月23日(土)

堂目 卓生

・14:45~15:00 質疑応答

【指定文献】

・13:30~14:45 講演

講師:大阪大学大学院経済学研究科 教授堂目 卓生

・14:45~15:00 質疑応答

・15:15~17:15 グループワーク

・17:15~17:45 ディスカッション

・17:45~18:00 統括

【指定文献】

『アダム・スミス―「道徳感情論」と「国富論」の世界』 堂目卓生【著】中公新書

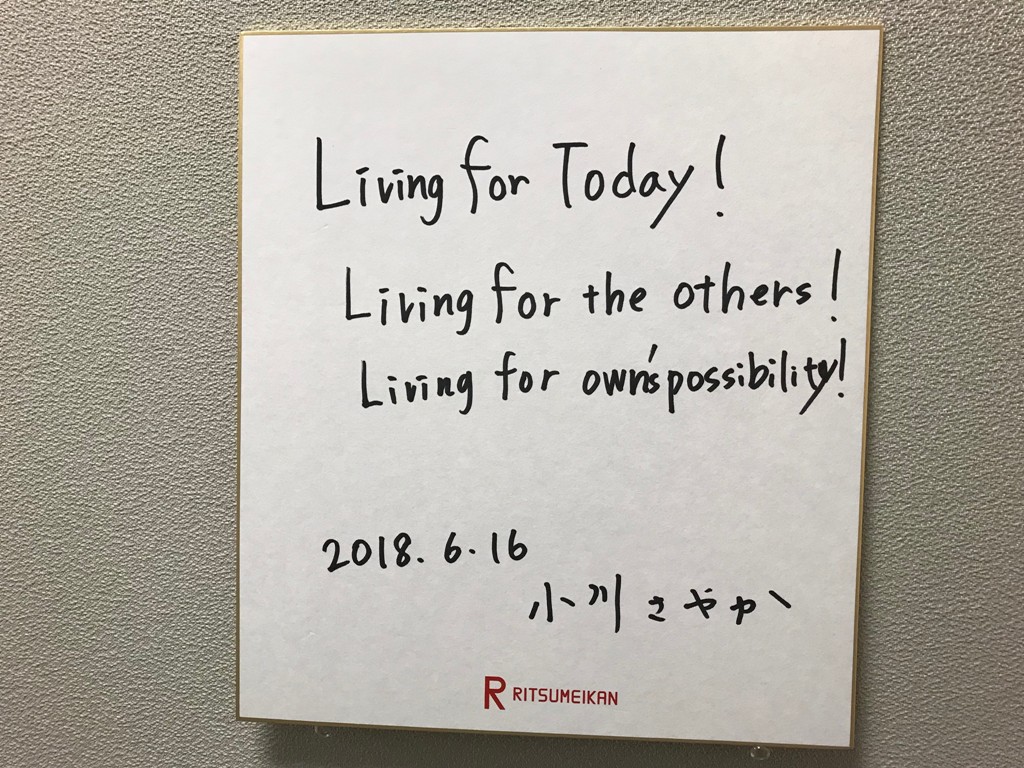

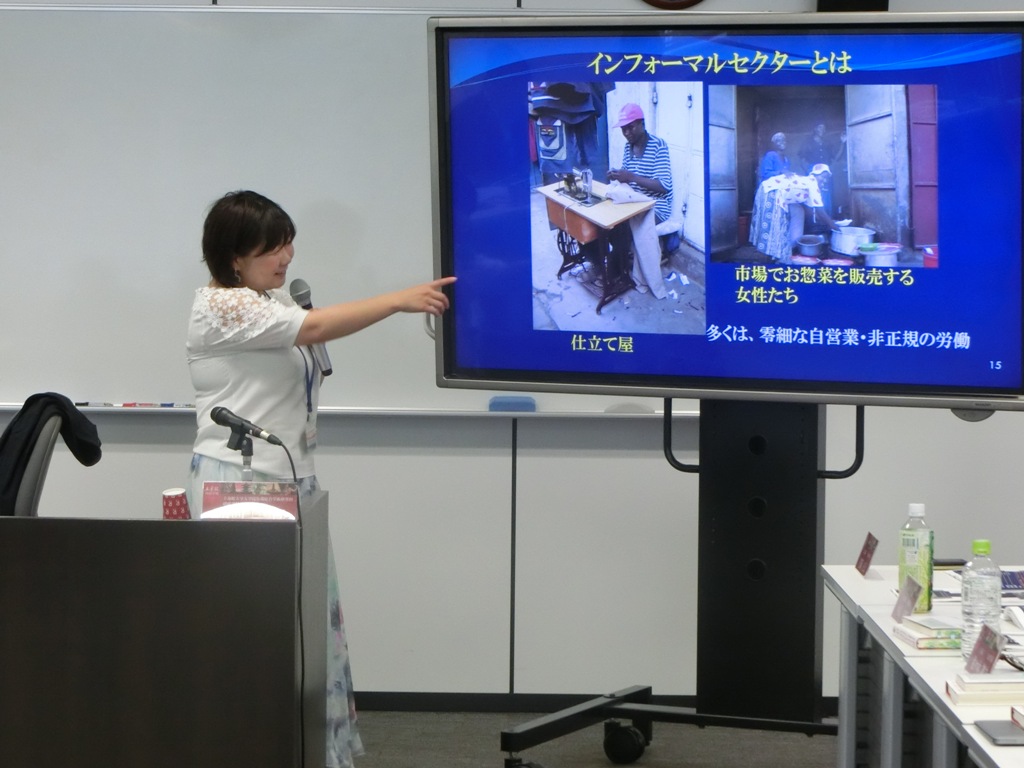

2018年度 立命館西園寺塾 6月16日講義「その日暮らしの生き方と働き方」を実施

2018年6月16日(土)

・13:00~14:30 講義

講師:立命館大学大学院先端総合学術研究科 副研究科長

小川 さやか

・14:40~17:30 ディスカッション

【指定文献】

『実践日々のアナキズム ―世界に抗う土着の秩序の作り方』

ジェームズ・C.スコット【著】清水展・日下渉・中溝和弥【訳】岩波書店

『「その日暮らし」の人類学 ―もう一つの資本主義経済』小川さやか【著】光文社

・13:00~14:30 講義

講師:立命館大学大学院先端総合学術研究科 副研究科長

小川 さやか

・14:40~17:30 ディスカッション

【指定文献】

『実践日々のアナキズム ―世界に抗う土着の秩序の作り方』

ジェームズ・C.スコット【著】清水展・日下渉・中溝和弥【訳】岩波書店

『「その日暮らし」の人類学 ―もう一つの資本主義経済』小川さやか【著】光文社

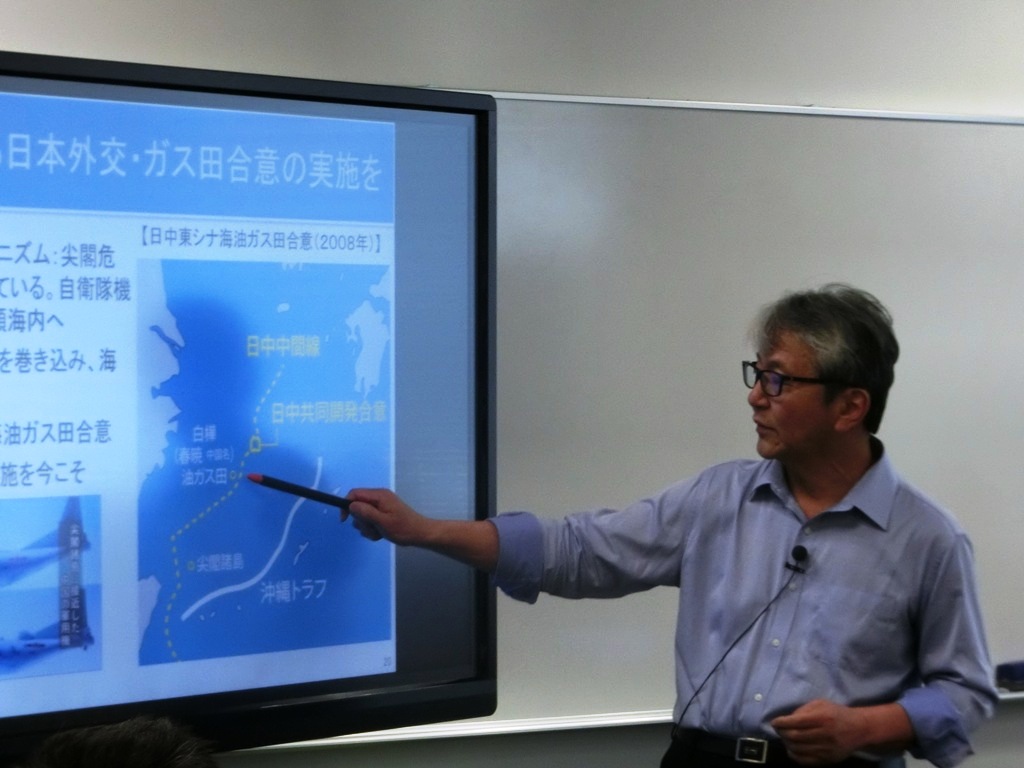

2018年度 立命館西園寺塾 6月2日講義「緊迫する国際情勢と日本」を実施

2018年6月2日(土)

・13:30~15:30 1~5期生合同講義(前半)

講師:立命館大学国際関係学部 客員教授

薮中 三十二

・15:45~17:00 1~5期生合同講義(後半)

・17:30~19:30 1~5期生合同懇親会

【指定文献】

『日本の針路―ヒントは交隣外交の歴史にあり』 薮中三十二【著】岩波書店

・13:30~15:30 1~5期生合同講義(前半)

講師:立命館大学国際関係学部 客員教授

薮中 三十二

・15:45~17:00 1~5期生合同講義(後半)

・17:30~19:30 1~5期生合同懇親会

【指定文献】

『日本の針路―ヒントは交隣外交の歴史にあり』 薮中三十二【著】岩波書店

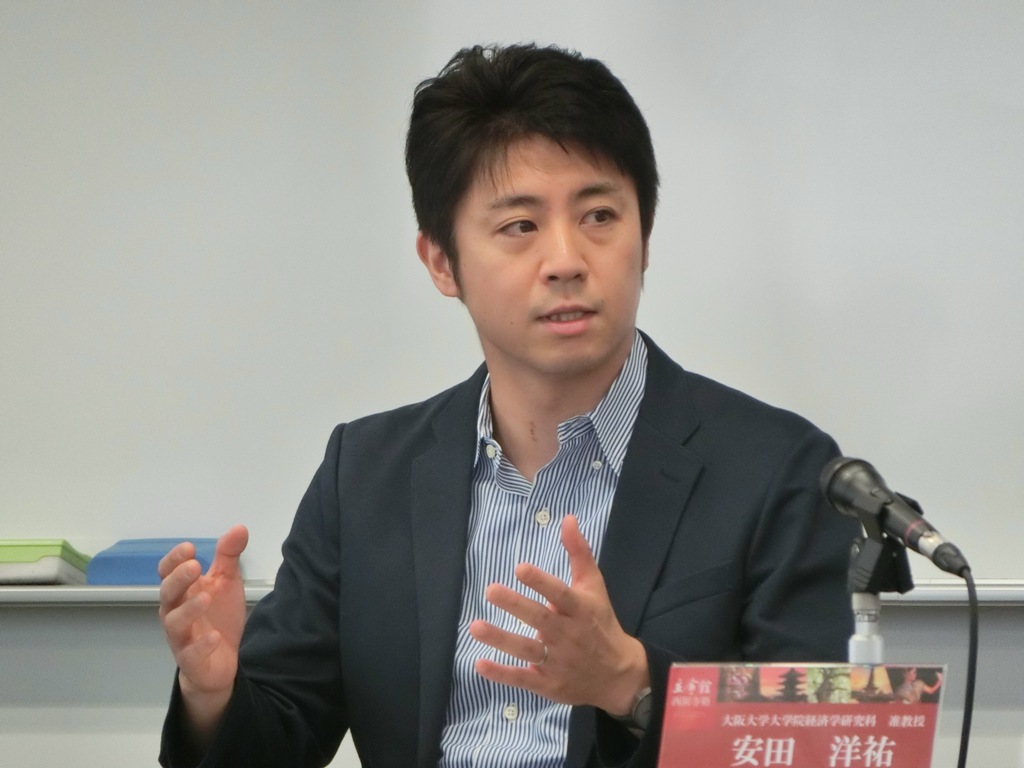

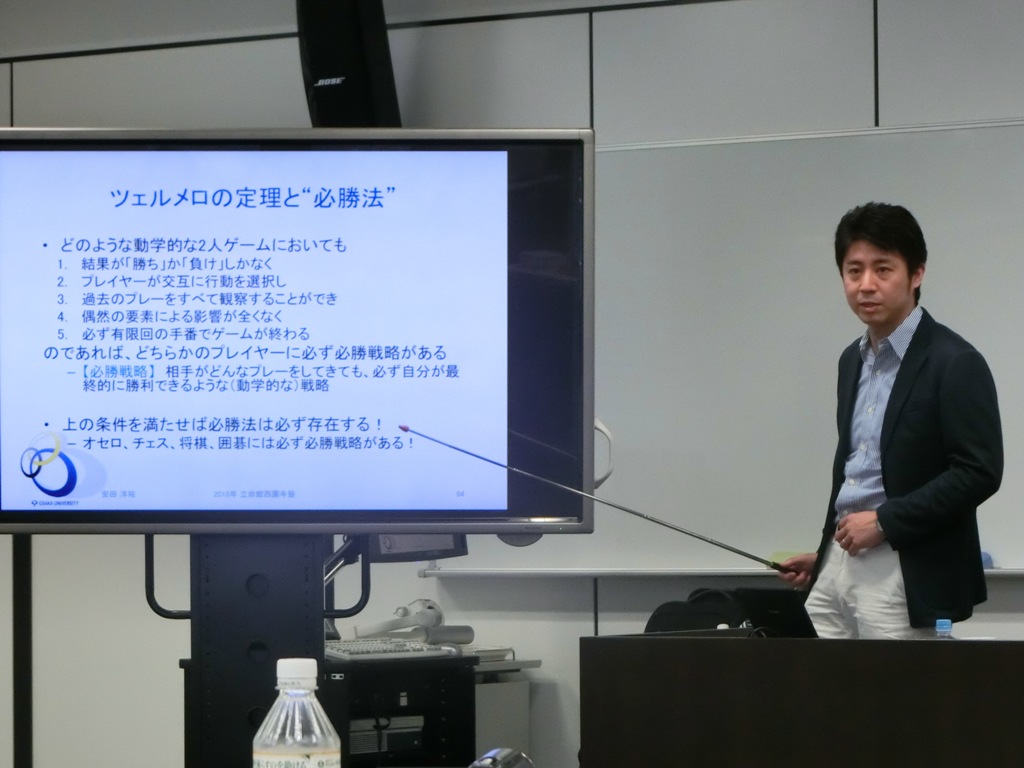

2018年度 立命館西園寺塾 5月26日講義「資本主義の行方とアートとしての経済学」を実施

2018年5月26日(土)

・13:00~15:00 講義1-資本主義の行方

講師:大阪大学大学院経済学研究科 准教授

安田 洋祐

・15:15~16:50 講義2-資本主義の行方

・17:00~18:00 講義3-アートとしての経済学

【指定文献】

『資本の世界史 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか』

ウルリケ・ヘルマン【著】太田出版

『ゲーム理論はアート 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学』

松島斉【著】日本評論社

・13:00~15:00 講義1-資本主義の行方

講師:大阪大学大学院経済学研究科 准教授

安田 洋祐

・15:15~16:50 講義2-資本主義の行方

・17:00~18:00 講義3-アートとしての経済学

【指定文献】

『資本の世界史 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか』

ウルリケ・ヘルマン【著】太田出版

『ゲーム理論はアート 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学』

松島斉【著】日本評論社

Archive

- Home

- ニュース