Updatesニュース

最新のニュース

2018年度 立命館西園寺塾 5月19日講義「資本主義の行方を考える」を実施

2018年5月19日(土)

・13:00~15:00 講義

講師:立命館大学国際関係学部 教授

山下 範久

・15:15~17:00 グループワーク・ディスカッション

【指定文献】

『デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか 労働力余剰と人類の富』

ライアン・エイヴェント【著】東洋経済新報社

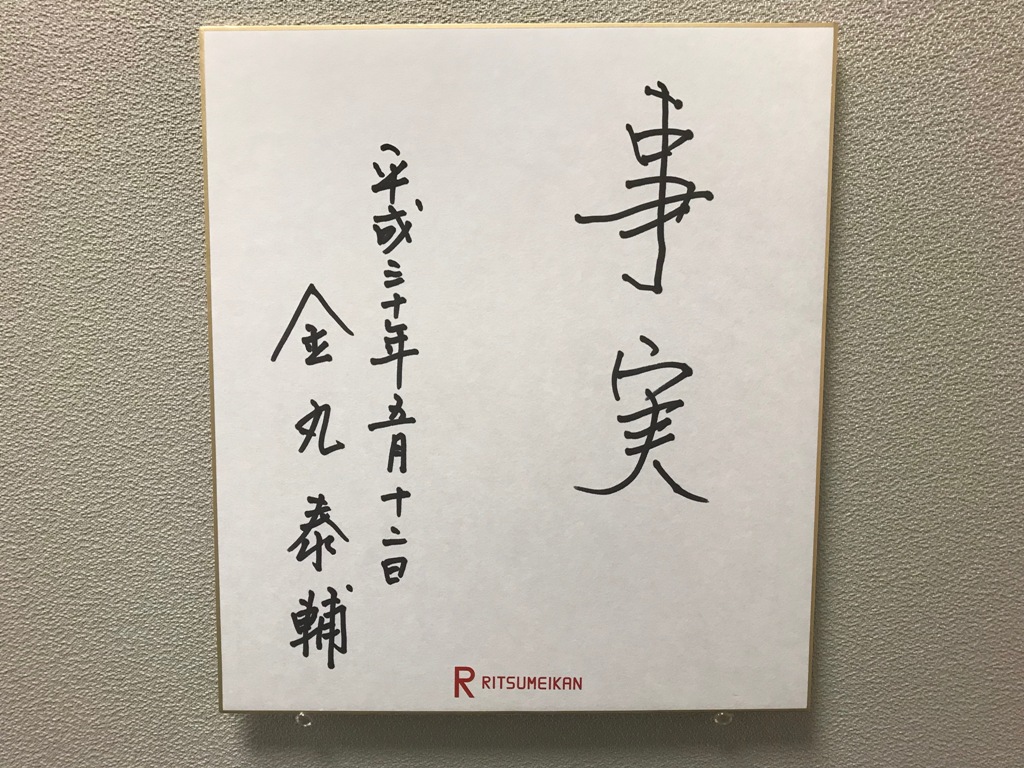

2018年度 立命館西園寺塾 5月12日講義「『私の履歴書』からみたリーダー像」を実施

2018年5月12日(土)

・13:00~14:15 講義-交遊抄について

講師:日本経済新聞社 京都支社長

金丸 泰輔

・14:30~17:30 講義「私の履歴書からみたリーダー像」

質疑応答

【指定文献】

『安藤忠雄 仕事をつくる―私の履歴書』安藤忠雄【著】日本経済新聞出版社

【事前課題】

交遊抄の作成

・13:00~14:15 講義-交遊抄について

講師:日本経済新聞社 京都支社長

金丸 泰輔

・14:30~17:30 講義「私の履歴書からみたリーダー像」

質疑応答

【指定文献】

『安藤忠雄 仕事をつくる―私の履歴書』安藤忠雄【著】日本経済新聞出版社

【事前課題】

交遊抄の作成

2018年度立命館西園寺塾(第5期生)開講式および特別講義・フィールドワークを開催

4月21日(土)、立命館朱雀キャンパス(京都市中京区)において社会人対象のグローバルリーダー育成講座「立命館西園寺塾」の開講式を行いました。第5期塾生として、産業界等の第一線でご活躍の19名が入塾しました。

開講式では、森島朋三・立命館理事長が挨拶を行い、塾生に立命館西園寺塾の意義と塾生に対する期待の言葉を贈りました。

その後、塾生を代表し、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 所長の吉川 昌孝(よしかわ まさたか)様が決意の言葉を述べました。

開講式終了後は、特別講義と1泊2日のフィールドワーク(下記日程)を開催しました。

4月21日(土)

特別講義「西園寺公望の志~立命館西園寺塾塾生に期待すること」

講師:立命館西園寺塾名誉顧問

西園寺 裕夫

指定文献:『元老西園寺公望―古希からの挑戦』 伊藤之雄【著】文春新書

4月21日(土)

特別講義「西園寺公望の志~立命館西園寺塾塾生に期待すること」

講師:立命館西園寺塾名誉顧問

西園寺 裕夫

指定文献:『元老西園寺公望―古希からの挑戦』 伊藤之雄【著】文春新書

特別講義「奈良フィールドワークに向けて」

講師:立命館大学文学部教授・立命館西園寺塾コーディネーター

本郷 真紹

指定文献:『天皇の歴史2 聖武天皇と仏都平城京』 吉川真司【著】講談社学術文庫

4月22日(日)

午前:大神神社・石上神宮

午後:東大寺・大極殿

19名の塾生は約1年間に亘り、稲盛生き方コースと梅原文明コースを受講します。プログラムは講義とフィールドワークで構成、講師と塾生の徹底したディスカッションにより、強靭(タフ)で、かつ“しなやかさ”を持った「未来を生み出す人」を育成していきます。

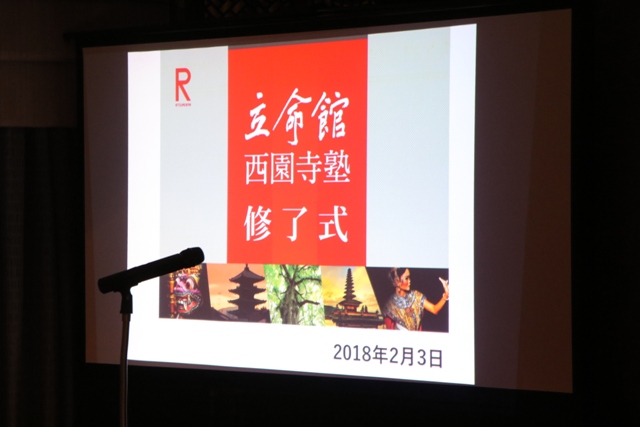

2017年度立命館西園寺塾(4期生) 修了式・修了記念パーティーを実施

2月3日(土)、2017年度 立命館西園寺塾(4期生)修了式

および修了記念パーティーを行いました。

修了式は、学校法人立命館理事長の森島朋三の挨拶から始まり、

3人の修了生による挨拶に続き、西園寺裕夫様によるご祝辞をいただきました。

その後開催されたパーティーも、終始和やかな雰囲気で閉会いたしました。

■ 修了式

・修了証書授与

・修了生代表挨拶

日本航空株式会社 内藤 建一郎 様

株式会社ワークスアプリケーションズ 菊地 孝行 様

富士通株式会社 野津 靖子 様

・祝辞 立命館西園寺塾 名誉顧問 西園寺 裕夫 様

■ 修了記念パーティー

・乾杯 薮中 三十二 先生

・閉会の挨拶 山下 範久 先生

および修了記念パーティーを行いました。

修了式は、学校法人立命館理事長の森島朋三の挨拶から始まり、

3人の修了生による挨拶に続き、西園寺裕夫様によるご祝辞をいただきました。

その後開催されたパーティーも、終始和やかな雰囲気で閉会いたしました。

■ 修了式

・修了証書授与

・修了生代表挨拶

日本航空株式会社 内藤 建一郎 様

株式会社ワークスアプリケーションズ 菊地 孝行 様

富士通株式会社 野津 靖子 様

・祝辞 立命館西園寺塾 名誉顧問 西園寺 裕夫 様

■ 修了記念パーティー

・乾杯 薮中 三十二 先生

・閉会の挨拶 山下 範久 先生

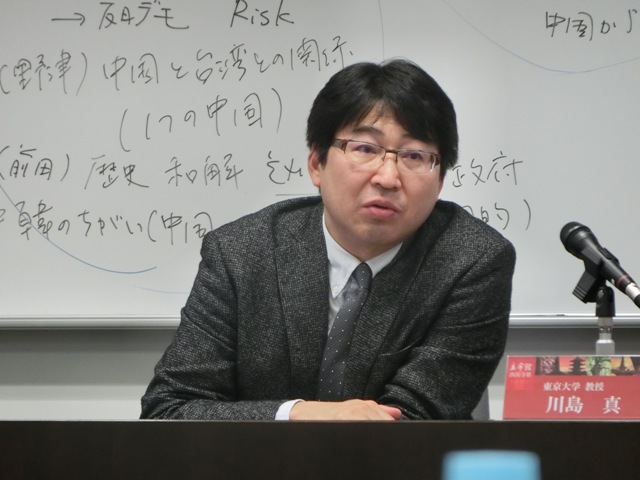

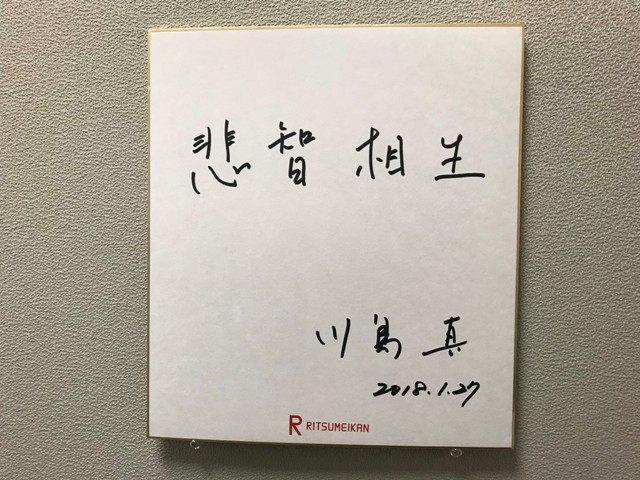

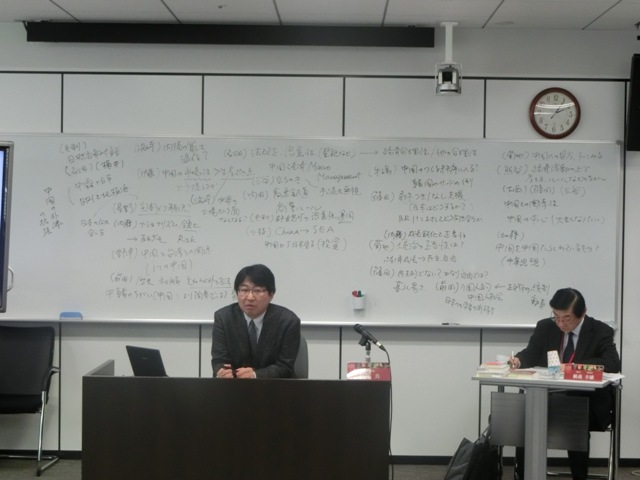

2017年度 立命館西園寺塾 1月27日講義「現在の中国と国際社会」を実施

2018年1月27日(土)

・13:00~15:00 講義

講師:東京大学 教授

川島 真

・15:20~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『中国のフロンティア』川島真【著】岩波書店

『21世紀の「中華」』川島真【著】中央公論新社

・13:00~15:00 講義

講師:東京大学 教授

川島 真

・15:20~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『中国のフロンティア』川島真【著】岩波書店

『21世紀の「中華」』川島真【著】中央公論新社

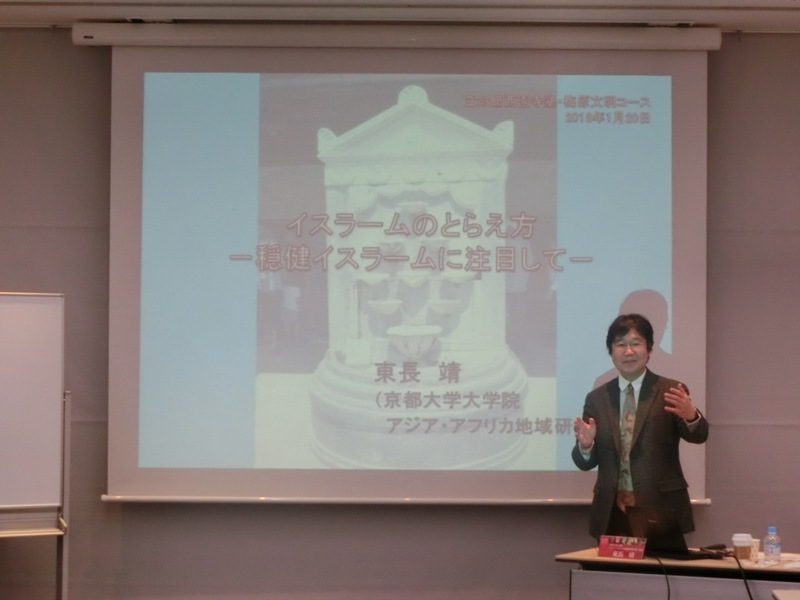

2017年度 立命館西園寺塾 1月20日講義「イスラームのとらえ方―穏健イスラームに注目して―」を実施

2018年1月20日(土)

・13:00~14:30 講義

講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究所 教授

東長 靖

・14:45~16:45 ディスカッション

【指定文献】

『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社

『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】山川出版社

・13:00~14:30 講義

講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究所 教授

東長 靖

・14:45~16:45 ディスカッション

【指定文献】

『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社

『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】山川出版社

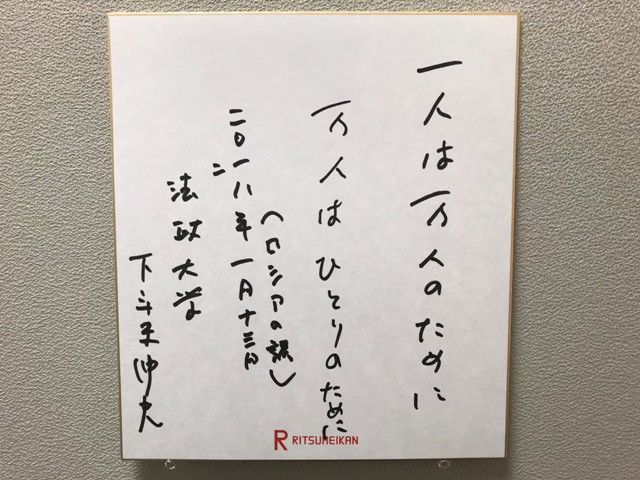

2017年度 立命館西園寺塾 1月13日講義「ロシア=転換の年2018」を実施

2018年1月13日(土)

・13:00~14:30 講義

講師:法政大学 教授

下斗米 伸夫

・14:45~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『プーチンはアジアをめざす 激変する国際政治』下斗米伸夫【著】NHK出版

『宗教・地政学から読むロシア「第三のローマ」をめざすプーチン』

下斗米伸夫【著】日本経済新聞出版社

・13:00~14:30 講義

講師:法政大学 教授

下斗米 伸夫

・14:45~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『プーチンはアジアをめざす 激変する国際政治』下斗米伸夫【著】NHK出版

『宗教・地政学から読むロシア「第三のローマ」をめざすプーチン』

下斗米伸夫【著】日本経済新聞出版社

2017年度 立命館西園寺塾 福島フィールドワークを実施

12月23日(土)~24日(日)、福島県においてフィールドワークを

実施しました。概要は、以下のとおりです。

12月23日(土)

小高ワーカーズベース 見学

浪江町・富岡町周辺 見学

回転寿しアトム・殉職警察官慰霊碑などの見学

「福島第一原子力発電所の現状について」

「福島復興本社の取り組みについて~福島復興への責任を果たすために~」

12月24日(日)

Jヴィレッジ・天神岬(洋上風力・火力発電)・竜田駅などの見学

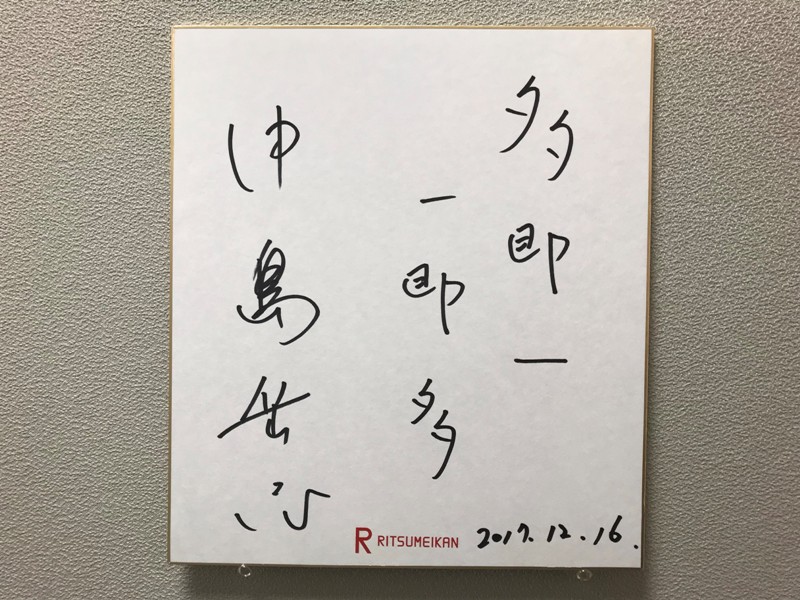

2017年度 立命館西園寺塾 12月16日講義「近代日本とアジア」を実施

2017年12月16日(土)

・13:00~15:25 講義1

講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授

中島 岳志

・15:35~16:30 講義2

・16:30~17:00 質疑応答

【指定文献】

『アジア主義 ―西郷隆盛から石原莞爾へ』 中島岳志【著】 潮出版社

▼受講した塾生のレポート(S.K.さん)▼

本講義を経て、思想や哲学との向き合い方とは、「心の在り方」として観念的に受け入れるものだけではなく、実務・実践においても有効だと気付いた。

世にある「理念」と呼ばれるものを、「統制的」「構成的」に分けて考えると、これらへの向き合い方が明確になる。統制的理念とは、儀礼で「かのようにふるまう」という際の「か」であり、実在・実現しえないが、目指すべき高みである。構成的理念とは、「ふるまい」であり、一定の形やルールに当てはめたものである。

西田幾多郎(多と一の絶対矛盾的自己同一)、ヴィヴェーカーナンダ(アドヴァイタ・不二一元)、岡倉天心(アジアは一つ)、ガンジー(山の頂は一つ、到達方法は複数)は皆同じことを述べている。このようにアジアで広く通底する普遍的な理念である点で「アジア」主義と銘打たれてはいるが、本質的には東洋も西洋も超越している。

一方、講義前に感じた「アジアという表現に潜む偏り」は、ある面で的を射ていた。今でも西洋思想の中核は合理主義である。現実と夢を考えるにあたり、井筒俊彦は「自分と蝶、いずれが他方の夢を見ているかの区別に意味がない」と統制的に受け入れたのに対し、デカルトは(自身は気付いていたかも知れないが)「我思う」という主観を拠り所にした。

主観を拠り所にすると相対主義に陥る。その延長上で「相手を認め」ても、「相手とは違う」との前提は揺るがない(=「矛盾」の認識にとどまる)。この場合、世の中の多様性が拡がるほど、孤立的・分離的になり、終末的で利己的な考えに至る。この考えが真実かどうかの論理的な解法はないが、こういった心の在り方では幸せになれないように思う。

自らの考えや理念を整理する際、哲学や観念など(内面)と、学問・事業・社会像などの表現(外面)との境界線の引き方、その表現を通じた意思疎通相手との認識の合わせ方に難しさがあったように感じていたが、統制的な側面と構成的な側面を明確にすることで、整理が進めやすくなるように感じた。

▼受講した塾生のレポート(K.H.さん)▼

近代における日本とアジアの関係性を問う内容についての講義だったが、導入部分のEUのあり方、そこから導き出せる連邦国家、もしくは隣国との連携における必要性など、大変わかりやすく、興味深いものだった。確かにヨーロッパとアジアは、大陸続きであるか、海を隔てた島国であるかの違いや宗教における価値観の違いもある。それでもEUが「中途半端な安定」を生み出せたことは、アジアにおける連携に大いに参考になるだろう。ヨーロッパのように「キリスト教」といった大陸で共有されている宗教があることが、「同胞」としての連携を生み出していることに繋がっていることは紛れもない事実であろう。しかし、この宗教といった核となる存在を持たないアジアは、だから連携できないのかというと、それだけでなく、歴史といったものも大きく影響している。それは明治維新後の「強国日本」による侵略行為などが過去の遺産として、根深い溝を生み出してしまったことも影響している。この150年間に起きた史実の中で、国学から受け継がれた「一君万民」という発想が明治維新へとつながり、アジア主義に発展し、それが帝国主義的な捉え方となったことで生まれた悲劇の歴史だったとも言える。

今回のテーマである「アジアとしての思想の共有によるアジア主義」といった中島岳志先生の講義の主旨は理解も納得もできるものであったが、一方で西洋への対抗心から生まれたアジア主義という発想は、どこか西洋へのコンプレックスにも感じられ、東洋で生まれた思想や哲学の優位性を誇張するがために、西洋的発想と対比することがむしろ腑に落ちなかった。我々日本人はアメリカの受け入れと共に欧米化してきた生活環境で育ち、アジアが希薄化した時代を過ごしてきた。そういった環境において、どのようにアジアを意識し、どのようにアジアにおける連携を図ればよいのか。特に中国・韓国・北朝鮮といった東アジア地域における連携は、一筋縄ではいかない根深い問題が山積していて、これを乗り越えるだけの思想的一体感を生み出すことは至難の業ではないだろうか。

それでも未来に向けて地域としての「アジア」が手を結べるようになるためには、各国の歩み寄りでしか実現はできない。それは「アジア」としての全体最適とはなにかを定義づけること、それによる意義を明確にするリーダーシップを誰が発揮するのか、それだけでもおそらく簡単には決まらないであろう。その先にあるアジアとしての未来には大いに期待できるのだろうと思いつつも、思想の一体感を醸成するのは厳しい…というのが、今回の講義における正直な感想である。

・13:00~15:25 講義1

講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授

中島 岳志

・15:35~16:30 講義2

・16:30~17:00 質疑応答

【指定文献】

『アジア主義 ―西郷隆盛から石原莞爾へ』 中島岳志【著】 潮出版社

▼受講した塾生のレポート(S.K.さん)▼

本講義を経て、思想や哲学との向き合い方とは、「心の在り方」として観念的に受け入れるものだけではなく、実務・実践においても有効だと気付いた。

世にある「理念」と呼ばれるものを、「統制的」「構成的」に分けて考えると、これらへの向き合い方が明確になる。統制的理念とは、儀礼で「かのようにふるまう」という際の「か」であり、実在・実現しえないが、目指すべき高みである。構成的理念とは、「ふるまい」であり、一定の形やルールに当てはめたものである。

西田幾多郎(多と一の絶対矛盾的自己同一)、ヴィヴェーカーナンダ(アドヴァイタ・不二一元)、岡倉天心(アジアは一つ)、ガンジー(山の頂は一つ、到達方法は複数)は皆同じことを述べている。このようにアジアで広く通底する普遍的な理念である点で「アジア」主義と銘打たれてはいるが、本質的には東洋も西洋も超越している。

一方、講義前に感じた「アジアという表現に潜む偏り」は、ある面で的を射ていた。今でも西洋思想の中核は合理主義である。現実と夢を考えるにあたり、井筒俊彦は「自分と蝶、いずれが他方の夢を見ているかの区別に意味がない」と統制的に受け入れたのに対し、デカルトは(自身は気付いていたかも知れないが)「我思う」という主観を拠り所にした。

主観を拠り所にすると相対主義に陥る。その延長上で「相手を認め」ても、「相手とは違う」との前提は揺るがない(=「矛盾」の認識にとどまる)。この場合、世の中の多様性が拡がるほど、孤立的・分離的になり、終末的で利己的な考えに至る。この考えが真実かどうかの論理的な解法はないが、こういった心の在り方では幸せになれないように思う。

自らの考えや理念を整理する際、哲学や観念など(内面)と、学問・事業・社会像などの表現(外面)との境界線の引き方、その表現を通じた意思疎通相手との認識の合わせ方に難しさがあったように感じていたが、統制的な側面と構成的な側面を明確にすることで、整理が進めやすくなるように感じた。

▼受講した塾生のレポート(K.H.さん)▼

近代における日本とアジアの関係性を問う内容についての講義だったが、導入部分のEUのあり方、そこから導き出せる連邦国家、もしくは隣国との連携における必要性など、大変わかりやすく、興味深いものだった。確かにヨーロッパとアジアは、大陸続きであるか、海を隔てた島国であるかの違いや宗教における価値観の違いもある。それでもEUが「中途半端な安定」を生み出せたことは、アジアにおける連携に大いに参考になるだろう。ヨーロッパのように「キリスト教」といった大陸で共有されている宗教があることが、「同胞」としての連携を生み出していることに繋がっていることは紛れもない事実であろう。しかし、この宗教といった核となる存在を持たないアジアは、だから連携できないのかというと、それだけでなく、歴史といったものも大きく影響している。それは明治維新後の「強国日本」による侵略行為などが過去の遺産として、根深い溝を生み出してしまったことも影響している。この150年間に起きた史実の中で、国学から受け継がれた「一君万民」という発想が明治維新へとつながり、アジア主義に発展し、それが帝国主義的な捉え方となったことで生まれた悲劇の歴史だったとも言える。

今回のテーマである「アジアとしての思想の共有によるアジア主義」といった中島岳志先生の講義の主旨は理解も納得もできるものであったが、一方で西洋への対抗心から生まれたアジア主義という発想は、どこか西洋へのコンプレックスにも感じられ、東洋で生まれた思想や哲学の優位性を誇張するがために、西洋的発想と対比することがむしろ腑に落ちなかった。我々日本人はアメリカの受け入れと共に欧米化してきた生活環境で育ち、アジアが希薄化した時代を過ごしてきた。そういった環境において、どのようにアジアを意識し、どのようにアジアにおける連携を図ればよいのか。特に中国・韓国・北朝鮮といった東アジア地域における連携は、一筋縄ではいかない根深い問題が山積していて、これを乗り越えるだけの思想的一体感を生み出すことは至難の業ではないだろうか。

それでも未来に向けて地域としての「アジア」が手を結べるようになるためには、各国の歩み寄りでしか実現はできない。それは「アジア」としての全体最適とはなにかを定義づけること、それによる意義を明確にするリーダーシップを誰が発揮するのか、それだけでもおそらく簡単には決まらないであろう。その先にあるアジアとしての未来には大いに期待できるのだろうと思いつつも、思想の一体感を醸成するのは厳しい…というのが、今回の講義における正直な感想である。

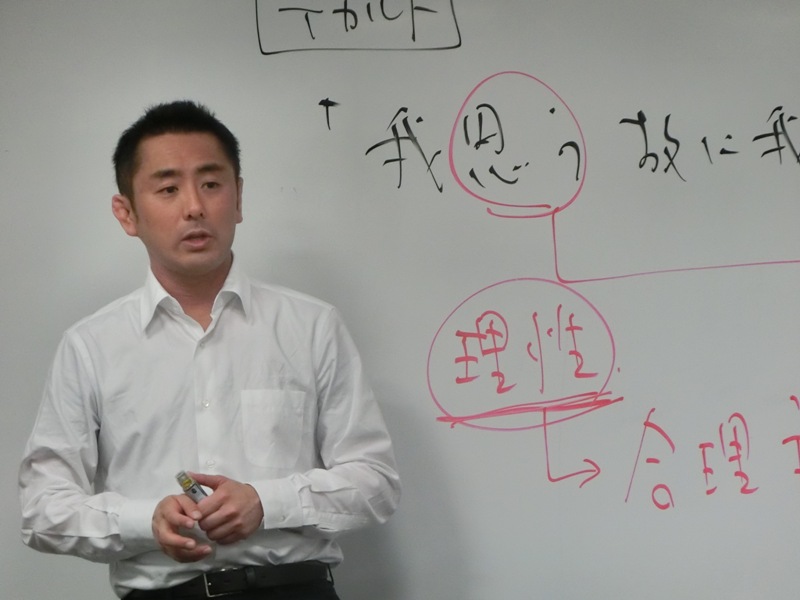

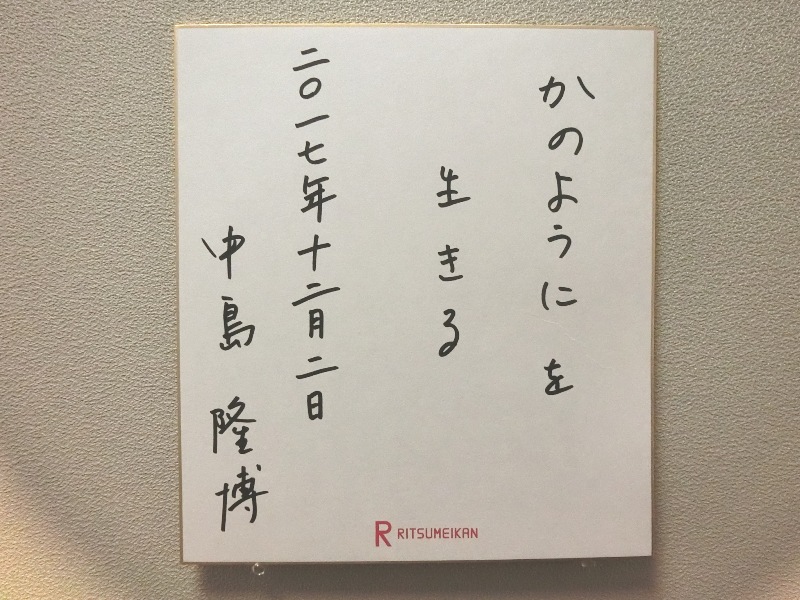

2017年度 立命館西園寺塾 12月2日講義「人間の再定義」を実施

2017年12月2日(土)

・13:00~14:30 講義

講師:東京大学 教授

中島 隆博

・14:45~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『思想としての言語』中島隆博【著】岩波書店

『道徳を基礎づける』フランソワ・ジュリアン、中島隆博、志野好伸【共著】講談社

▼受講した塾生のレポート(S.K.さん)▼

人間社会の根源・本質を問うテーマでありながら、思いを致す機会が少ない「人間の(再)定義」。宗教にも関わることもあってか、この話題で議論する機会は稀有だった。自分なりに、普遍的な道徳原理は「利他」であり、利己的に設計された「動物たる人間」を、利他を通じて「動物たらざる人間に高めようとするのが人間」との結論に至った。こういった考えを、今後も意見を交わすことで深めたい。

・宗教と世俗は、相互に影響して中庸に向かい、また分離する。同じことは異なる宗教間、異なる世俗間でも言え、ある文化(パラダイム)は他の影響を受け、ときに融合し、分離することと同義だと思う。

・モノリンガルは深さ(縦)、マルチリンガルは水平(横)に広がる。モノリンガルにおける規範は緻密、厳密であるのに対し、マルチリンガルにおける規範は総花的となる。

・単一(モノ)文化は、交流により複合(マルチ)化する。一方、複合文化も総花的で、根無し草(アイデンティティの欠如)につながる。不安に駆られた人は拠り所を求め、文化の分離が起こる。

・他文化との交流を遮断すると、生物種がやがて交配不可能な段階に分化するように、いずれ他と相容れない「超ガラパゴス」に至る。この段階で他文化と出会うと、意思疎通も困難となり骨肉の争いに発展しかねない。このような中、他を利する(相手の身になる)考えがあれば、争いは起こりづらい。ただし、一方だけが利己(排他)であれば、他方を駆逐しかねない。双方が利他であることが重要となる。

・現実問題、全ての文化が利他ではなく、むしろ、利己と利己とのバランスの上にある。だからこそ教育が必要となる。利他、寛容、自尊など、複数の文化(宗教)の事例(儀礼)と、その背景を客観的に知り、他人と意見を交わすことに意味がある。指導者のスキルや経験はその次だと思う。

・ただし、「人間と動物」の問題は、利己的に解決せざるを得ない。動物は人間の食糧であり、愛玩であり、信仰の対象である。感謝し、殺戮・廃棄・暴食をやめ、可愛がり、痛み・苦しみをなくすのが精一杯の所業だが、どこまでも行きつく先は「利己的な寛容」であり、業・罪・カルマをなくすことはできない。

議論の前に背景の整理も重要に思う。人間を問い直すきっかけである「資本主義」の問題は何か。社会主義にも蔓延る「お金」という新宗教により、何が正しいかを見失う人間が増えてきたことではないか。その本質は、お金を得るために身も心もすり減らしているにも関わらず、実際はお金を得ることが幸せにつながらないこと、また、多くの人がそのことに気づいていないことのように思う。

・資本主義は本来、自由市場で利他によりお金を得るものだが、市場独占という利己が最もお金になる点で矛盾が内包している。労働者は食べるために、経営陣は株主を前に歩調を合わせざるを得ず(現代奴隷)、過剰労働や不当競争、偽装を行う企業が増え、多くの人が幸せを感じづらくなってきている。

・社会主義は本来、平等・公平を目指す思想だが、成果と報酬の分離は、利他の意欲を奪った。加えて、国民の政治的自由が奪われる中、利己の塊である資本主義に蹴散らされた側面もあるだろう。

・共通して、どの神よりもリアルで万能な「お金」が新たな宗教(パラダイム)を生んでいるように思う。そこには、功徳よりも利得が自己実現への近道だという幻想があるが、むしろ果てがない欲望の追求は自己実現を遠ざけてしまうという皮肉があるところに、問題の本質があるように思う。

▼受講した塾生のレポート(T.K.さん)▼

事前に課題図書を読んでいる段階では全く⻭が⽴たなかったというのが正直なところでであったが、講義の中で、登場⼈物が置かれていた時代背景などから導かれるそれぞれの思い・意図などの「⽬的」と、その「⽬的」の変遷などを教えていただくことで、流れと主張を把握できたように思う。空海が「衆⽣の救済」を追い求め、紀貫之や本居宣⻑は「中国からの独⽴」の為に”やまとうた”の優越を語り、夏⽬漱⽯は各国の「趣味」⾃体の変遷によっての普遍性の変容を説いたということだと認識したが、それぞれがそれぞれの時代体験において、成し遂げた価値は素晴らしいものだと思う。

個⼈的に、空海が到達したであろう「悟り」には興味が湧いた。「三密」などについては、近代に⻄洋で発達した認識論とかソシュール辺りの⾔語論の匂いがするし、「声字実相義」などは、そのまま“シニフィエ・シニフィアン”だと思う。また「配置の思考・異なる次元の重ね合わせ」という概念・感覚については、量⼦⼒学で⾔う“コペンハーゲン解釈”とか“多世界解釈”と通じるものがあるように思う。もちろん空海がそれを分かっていたとは思っていないが、現代⼈でも解釈したり頭に思い浮かべるだけでも困難な概念を⽣み出している思考⼒には驚かされた。

ディスカッションでお話をいただいたように、私は⾃覚的に「価値相対主義」であって、世の中には否定することが不可能な多くの考え⽅・価値観があり、優劣をつけることは良いことではない、という主義の中で⽣きている。ご指摘の通り、依るべき確固たる価値観が無いために「根無し草」のようにアイデンティティをフラフラさせながら漂うことになっています。もちろん「根無し草」の強さはあるので、この選択に後悔はないが・・とは⾔え、⽇々何かを判断しないと⽣きていけないが、先⽣もおっしゃったように、ではどこに許容/⾮許容の線を引くかという議題はあるが、私の場合、それは「経済・お⾦」である。単純に⾔えば、⾃分が”⾷うに困らない状態”を維持できるレベルがその基準であり、もしそれを侵害されるのであれば、その「主義」は排除するということである。よって、私は⾃分が経済的に裕福であればあるほど、様々な主義を受け⼊れることが出来るようになり、様々な⼈々を助けることが出来るようになるわけで、そのような意味で「やっぱりお⾦は⼤切」という考えになった。その意味において資本主義による経済発展がもたらした現代については、少なくとも多様性を認める余裕がなかったであろう近代以前に⽐べると素晴らしい世界だと思っている。

最後の議論のテーマで「⼈間と動物の共⽣の倫理とは?」という⾔葉があった。私がこのテーマ⾃体に感じたのは、おそらく200 年前であれば「キリスト教徒と⾮キリスト教徒の〜」、70 年前であれば「アーリア⼈とそれ以外の〜」、50 年前であれば「⽩⼈と有⾊⼈種の〜」というように、同じ⼈間種が並べられていたのではないかと思う。それが現代社会になって、とうとう⼈間と他の⽣物種を並べることが出来るようになったのは、もちろん経済発展だけではないと思うが、⼈間が勝ち得た「余裕・余剰」のお陰なのではないかと思う。

おそらく20 年後にはAI やアンドロイドによる働き⼿の問題が⽣じると思うが、その10 年後にはそれが収束して「⼈間とアンドロイドの共⽣の倫理」を論じているかもしれない。価値相対主義者らしく、⼈⽂学系の研究では何故か叩かれがちである「資本主義」の擁護をしてみた。

・13:00~14:30 講義

講師:東京大学 教授

中島 隆博

・14:45~17:00 ディスカッション

【指定文献】

『思想としての言語』中島隆博【著】岩波書店

『道徳を基礎づける』フランソワ・ジュリアン、中島隆博、志野好伸【共著】講談社

▼受講した塾生のレポート(S.K.さん)▼

人間社会の根源・本質を問うテーマでありながら、思いを致す機会が少ない「人間の(再)定義」。宗教にも関わることもあってか、この話題で議論する機会は稀有だった。自分なりに、普遍的な道徳原理は「利他」であり、利己的に設計された「動物たる人間」を、利他を通じて「動物たらざる人間に高めようとするのが人間」との結論に至った。こういった考えを、今後も意見を交わすことで深めたい。

・宗教と世俗は、相互に影響して中庸に向かい、また分離する。同じことは異なる宗教間、異なる世俗間でも言え、ある文化(パラダイム)は他の影響を受け、ときに融合し、分離することと同義だと思う。

・モノリンガルは深さ(縦)、マルチリンガルは水平(横)に広がる。モノリンガルにおける規範は緻密、厳密であるのに対し、マルチリンガルにおける規範は総花的となる。

・単一(モノ)文化は、交流により複合(マルチ)化する。一方、複合文化も総花的で、根無し草(アイデンティティの欠如)につながる。不安に駆られた人は拠り所を求め、文化の分離が起こる。

・他文化との交流を遮断すると、生物種がやがて交配不可能な段階に分化するように、いずれ他と相容れない「超ガラパゴス」に至る。この段階で他文化と出会うと、意思疎通も困難となり骨肉の争いに発展しかねない。このような中、他を利する(相手の身になる)考えがあれば、争いは起こりづらい。ただし、一方だけが利己(排他)であれば、他方を駆逐しかねない。双方が利他であることが重要となる。

・現実問題、全ての文化が利他ではなく、むしろ、利己と利己とのバランスの上にある。だからこそ教育が必要となる。利他、寛容、自尊など、複数の文化(宗教)の事例(儀礼)と、その背景を客観的に知り、他人と意見を交わすことに意味がある。指導者のスキルや経験はその次だと思う。

・ただし、「人間と動物」の問題は、利己的に解決せざるを得ない。動物は人間の食糧であり、愛玩であり、信仰の対象である。感謝し、殺戮・廃棄・暴食をやめ、可愛がり、痛み・苦しみをなくすのが精一杯の所業だが、どこまでも行きつく先は「利己的な寛容」であり、業・罪・カルマをなくすことはできない。

議論の前に背景の整理も重要に思う。人間を問い直すきっかけである「資本主義」の問題は何か。社会主義にも蔓延る「お金」という新宗教により、何が正しいかを見失う人間が増えてきたことではないか。その本質は、お金を得るために身も心もすり減らしているにも関わらず、実際はお金を得ることが幸せにつながらないこと、また、多くの人がそのことに気づいていないことのように思う。

・資本主義は本来、自由市場で利他によりお金を得るものだが、市場独占という利己が最もお金になる点で矛盾が内包している。労働者は食べるために、経営陣は株主を前に歩調を合わせざるを得ず(現代奴隷)、過剰労働や不当競争、偽装を行う企業が増え、多くの人が幸せを感じづらくなってきている。

・社会主義は本来、平等・公平を目指す思想だが、成果と報酬の分離は、利他の意欲を奪った。加えて、国民の政治的自由が奪われる中、利己の塊である資本主義に蹴散らされた側面もあるだろう。

・共通して、どの神よりもリアルで万能な「お金」が新たな宗教(パラダイム)を生んでいるように思う。そこには、功徳よりも利得が自己実現への近道だという幻想があるが、むしろ果てがない欲望の追求は自己実現を遠ざけてしまうという皮肉があるところに、問題の本質があるように思う。

▼受講した塾生のレポート(T.K.さん)▼

事前に課題図書を読んでいる段階では全く⻭が⽴たなかったというのが正直なところでであったが、講義の中で、登場⼈物が置かれていた時代背景などから導かれるそれぞれの思い・意図などの「⽬的」と、その「⽬的」の変遷などを教えていただくことで、流れと主張を把握できたように思う。空海が「衆⽣の救済」を追い求め、紀貫之や本居宣⻑は「中国からの独⽴」の為に”やまとうた”の優越を語り、夏⽬漱⽯は各国の「趣味」⾃体の変遷によっての普遍性の変容を説いたということだと認識したが、それぞれがそれぞれの時代体験において、成し遂げた価値は素晴らしいものだと思う。

個⼈的に、空海が到達したであろう「悟り」には興味が湧いた。「三密」などについては、近代に⻄洋で発達した認識論とかソシュール辺りの⾔語論の匂いがするし、「声字実相義」などは、そのまま“シニフィエ・シニフィアン”だと思う。また「配置の思考・異なる次元の重ね合わせ」という概念・感覚については、量⼦⼒学で⾔う“コペンハーゲン解釈”とか“多世界解釈”と通じるものがあるように思う。もちろん空海がそれを分かっていたとは思っていないが、現代⼈でも解釈したり頭に思い浮かべるだけでも困難な概念を⽣み出している思考⼒には驚かされた。

ディスカッションでお話をいただいたように、私は⾃覚的に「価値相対主義」であって、世の中には否定することが不可能な多くの考え⽅・価値観があり、優劣をつけることは良いことではない、という主義の中で⽣きている。ご指摘の通り、依るべき確固たる価値観が無いために「根無し草」のようにアイデンティティをフラフラさせながら漂うことになっています。もちろん「根無し草」の強さはあるので、この選択に後悔はないが・・とは⾔え、⽇々何かを判断しないと⽣きていけないが、先⽣もおっしゃったように、ではどこに許容/⾮許容の線を引くかという議題はあるが、私の場合、それは「経済・お⾦」である。単純に⾔えば、⾃分が”⾷うに困らない状態”を維持できるレベルがその基準であり、もしそれを侵害されるのであれば、その「主義」は排除するということである。よって、私は⾃分が経済的に裕福であればあるほど、様々な主義を受け⼊れることが出来るようになり、様々な⼈々を助けることが出来るようになるわけで、そのような意味で「やっぱりお⾦は⼤切」という考えになった。その意味において資本主義による経済発展がもたらした現代については、少なくとも多様性を認める余裕がなかったであろう近代以前に⽐べると素晴らしい世界だと思っている。

最後の議論のテーマで「⼈間と動物の共⽣の倫理とは?」という⾔葉があった。私がこのテーマ⾃体に感じたのは、おそらく200 年前であれば「キリスト教徒と⾮キリスト教徒の〜」、70 年前であれば「アーリア⼈とそれ以外の〜」、50 年前であれば「⽩⼈と有⾊⼈種の〜」というように、同じ⼈間種が並べられていたのではないかと思う。それが現代社会になって、とうとう⼈間と他の⽣物種を並べることが出来るようになったのは、もちろん経済発展だけではないと思うが、⼈間が勝ち得た「余裕・余剰」のお陰なのではないかと思う。

おそらく20 年後にはAI やアンドロイドによる働き⼿の問題が⽣じると思うが、その10 年後にはそれが収束して「⼈間とアンドロイドの共⽣の倫理」を論じているかもしれない。価値相対主義者らしく、⼈⽂学系の研究では何故か叩かれがちである「資本主義」の擁護をしてみた。

Archive

- Home

- ニュース