10

理工学部

岡田 志麻 准教授

Contents

新型コロナウイルス禍で生まれた新しい授業・研究の形

WEBでの授業はいかがでしたか。

前期は2つの講義科目を担当していました。毎週動画をアップするためにひたすら収録をしていました。初めての経験で戸惑いもありましたが、制作するからには楽しく学んでもらえるものにしたい。そう考えて、講義動画には学生の要望・意見を取り入れるようにしました。ちょうどYouTuberを志望する学生がいたため、いろいろとアドバイスをもらいました。例えば、90分の動画は絶対に見ないとアドバイスされたので、短めの動画をいくつも用意したり、効果音を工夫したりしました。学生からはわかりやすいと好評だったので、頑張って制作したかいがありました。

学生たちの学びの姿勢に

変化はありましたか。

新型コロナウイルス禍の今だからこそ自分たちにできることを考えよう、と前向きに取り組んでくれる学生が多かったように感じます。ロボティクス学科にはロボットを実際に作ってみる「ロボット創造実験」という目玉授業があります。毎年異なるテーマに沿って製作しますが、2020年度のテーマは「ロボティクスでコロナ禍を乗り切る」でした。すると、学生たちは新型コロナウイルス禍で人々が抱える困りごとを探し出し、それをロボティクスの技術でどのように解決できるか、さまざまな提案をしてくれました。例えば、今ではいたるところに除菌用のスプレーが設置されていますが、ほとんどが高い台のうえに置かれていて、子どもには届きません。そこで、利用者の背の高さに合わせて台座を上下させるロボットを作ろう、というアイデアなどがありました。授業の最後には、各グループに5分動画で成果発表をしてもらう予定です。どんな動画ができあがってくるのか、とても楽しみですね。最近では学会や国際会議でも、プレゼンテーションに動画を活用しているのをよく見ます。そうした点を考えても、自分たちのアイデアや技術を魅力的な動画にまとめる経験は将来きっと役に立つのではないでしょうか。

授業に対して

非常に意欲的な学生が多かったのですね。

研究においても変化はありましたか。

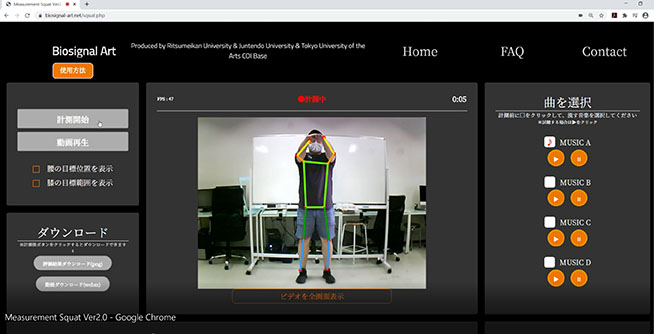

研究面でも、いつも以上に積極的に動いてくれていたと思います。私の研究室には生体信号を音楽に変える「BiosignalArt(バイオシグナルアート)」の研究をしている学生がいるのですが、「こんな時だからこそ社会貢献しよう」と言って、家にいながら楽しく運動不足を解消できるwebアプリを1か月ほどの期間で製作しました。共同研究先である東京藝術大学や順天堂大学の先生や本学リサーチオフィスも巻き込み、学生が主体となって開発しましたが、その行動力に驚かされましたね。

ロボットと人の関わり方はどう変わるか

新型コロナウイルスは

ロボティクス分野に

どのような影響を与えていますか。

新型コロナウイルス禍によって大きく変わった点として、人と人の接触が避けられるようになりました。そこで、人の代わりとなるロボットに注目が集まっています。配送、医療、介護—さまざまな場面で人間の働きをロボットに代替させようという動きはこれまでにも出ていましたが、その必要性は強く認識されていませんでした。人のぬくもりが大事にされていて、ロボットに抵抗を感じる人が少なくなかったからです。しかし、新型コロナウイルスによって状況は一変しました。感染させないこと、人を介在させないことが最も重要視され、「ロボットが相手の方がいい」と考える人が出てきています。このように人がロボットとの距離を縮める一方で、ロボットをより人に近付けようというアプローチもなされています。その一例が、本学で研究している「インフレータブルロボット」です。ロボットと聞くと、硬い金属でできた物体をイメージするのではないでしょうか。このインフレータブルロボットはそうではなく、主に空気を入れたエアパックのような柔らかい素材でできています。体温を再現するような技術もあるので、そうした方法を組み合わせれば、より人に近いロボットを実現していけるでしょう。

生活様式の変化によって、

人々の価値観が大きく変化しているのですね。

新型コロナウイルス禍によって、社会がガラリと変わるのを実感しました。先ほどご紹介したバイオシグナルアートの研究にしてもそうです。この研究は文部科学省のセンター・オブ・イノベーションプログラムの一環として進めているもので、「運動の生活カルチャー化」をテーマに掲げています。その中で、どうすれば人々の行動を変化させ、運動へと誘導できるのかという点が一つの壁になっていました。しかし、新しい生活様式が定着した今では、家の中で運動する習慣が広がってきています。このように、これまで課題となっていたところに変化の兆しが生まれていると思います。そういったことを見逃さず、ポジティブな変化につなげる機会にしていきたいですね。

いま、私達にできることはなにか

ウィズコロナの時代を、

私達はどう生きるべきでしょうか。

ウィズコロナの今はまさに混乱のさなかで、生活面においても研究面においても、目の前の困りごとを解決していくことが最優先されています。そうした「今」に目を向けつつ、新型コロナウイルス禍が落ち着いたアフターコロナの「未来」を考えていくことも重要でしょう。ウィズコロナの先にはニューノーマルが形成されると言われています。それはまだできあがっておらず、これから作られていくものです。現在とはまったく違う、まさにニューワールドともいえる将来の社会をどのような姿にしていきたいか。私自身もしっかりビジョンを持って、そこにつながる研究に注力していきたいと考えています。

この状況下で、学生の皆さんはどう考え、

行動していくのがよいでしょうか?

日頃から研究室の学生には伝えているのですが、自ら問題を見つけ出す姿勢を大切にしてほしいですね。どんなに小さなことでも構いません。工学の基本でもある「人の役に立つものを作る」という考え方、それを皆さんにも意識してほしいですね。社会に出てからも課題の発見力・解決力は必ず必要になってきます。新型コロナウイルスが多くの問題を生み出している今だからこそ、この状況を学びと自身の成長に変えていってほしいと思います。また今回のように大きな社会変化が起きると、新しい技術ニーズが生まれます。それをしっかり捉える力を身につけてください。技術は発展し尽くしていると言われることもありますが、私達にできることはまだまだたくさんあるのです。

取材日:2020年10月20日

Message

Profile

Other articles