専修概要

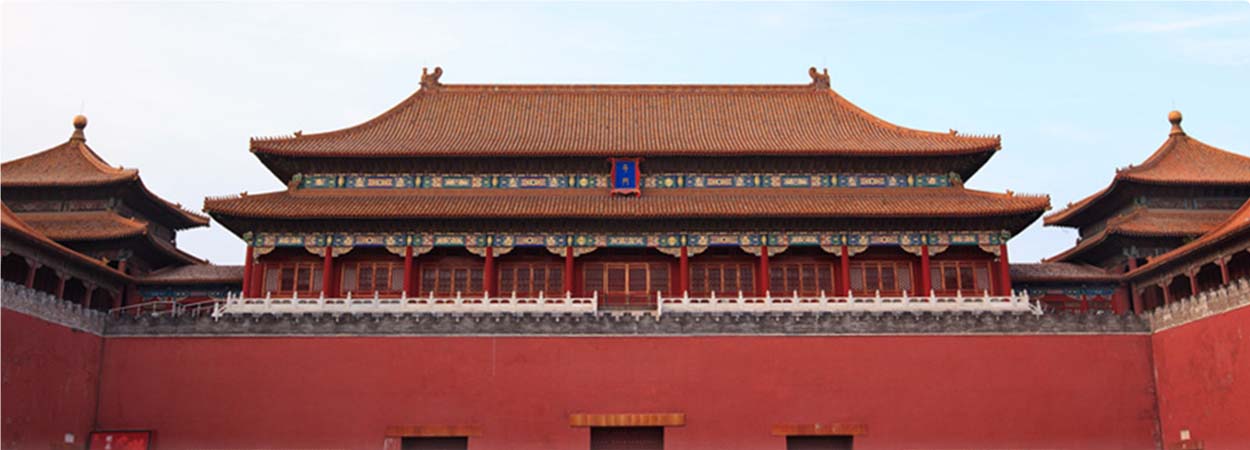

東洋史学専修

アジアの文化と歴史を読み解き、アジアと日本のこれからを考える。

前世紀末頃から、「アジアの世紀」到来が喧伝されてきましたが、近年ようやくそれが現実味を帯びてきたかのごとく言われています。しかし、それは果たして平坦な道のりでしょうか?

実のところ、未来のことは誰にも予測できません。できるとしたら、現状の問題点を摘出することでしょう。その際、過去にさかのぼって考察する歴史的思考は、極めて有用な方法論です。また、他の社会科学的分野も大なり小なり、そうした思考法を内在させています。

本専修の大きな特色は、各時代を専門とする研究者が連携して学生の指導にあたる点です。そのうえで、各学生の研究テーマを進化させるために必要な研究方法、および史料の読解などについて、具体的に指導します。このような「立命史学」の学風の影響を受けた研究者・教員・学芸員、あるいは教育委員会などの文化財業務担当者は広く全国におよんでおり、各地で中核的な役割を果たしています。

過去の修士論文・博士論文タイトル(例)

修士論文

- 殷代武丁期の政治体制―祭祀犠牲と対外関係―

- 婚姻関係を中心とした久米三十姓の変化について

- 延祐の科挙再開と元朝中央

- 秦代の令史について—県廷における役割と位置づけ—

- 清代のダルツェンドにおける茶政と茶商―康煕・雍正・乾隆年間を中心に―

博士論文

- モンゴル時代の陜西・四川に関する研究

- 清初の国政と皇帝権力

- 『史記』戦国列伝の考察-その編集意図を探る-

- 後趙史研究

- 清朝前期西北統治の研究

- 明代中期の法整備と社会の研究

- 唐代の后妃と皇位継承