- TOP>

- 図書館について>

- ヴァーチャル展示『我を人と成せし者は映画』>

- テーマ3:映画の中の「現代」と「人間」 ─ 丸山、加藤の映画評論

テーマ3:映画の中の「現代」と「人間」 ─ 丸山、加藤の映画評論

「「現代における人間と政治」草稿断片」、1961年9月、丸山眞男文庫蔵

『人間と政治』(有斐閣、1961年)に発表されたこの論文は、チャップリンの映画を事例に「現代」に生きる人間の危機を論じる。丸山は、『独裁者』冒頭のチャップリン演じる床屋と士官が、乗っている飛行機が逆さまであるにもかかわらず、それに気付かないシーンを、人間と社会の関係が倒錯した「「逆さの世界」の住人にとっては、逆さまの世界が逆さとして意識されない」ことの暗示だと読み解く。その典型が正気と狂気が転倒したナチス治下のドイツの住人たちであった。体制の「内側」に住む彼らは、異論・異端といったその「外側」にあるイメージと不通であったために、「内側」のイメージのみを累積させ、遂に自らの住む世界が逆さまであることに気付かなった。このような傾向は、テクノロジーやマスコミュニケーションの発達によって、価値の画一化が進む「現代」においてより深刻化しており、それに対して丸山は「内」と「外」の境界に立ちその間を往還する、「他者をあくまで他者としながら、しかも他者をその他在において理解する」「知性」の機能の重要性を説く。

丸山が観た映画

『チャップリンの独裁者』The Great Dictator、チャールズ・チャップリン監督、1940年(日本公開1960年)、アメリカ

チャールズ・チャップリン(1889~1977年)が製作、脚本、監督、主演した。ナチス・ドイツに対する警戒がまだ強くないとき、チャップリンは早くもヒトラーの危険を認識し、ヒトラーとナチズム、あるいは独裁者を揶揄する映画をつくったのである。チャップリンはヒトラーと誕生日が4日違いで、顔立ちも似ることを利用し、映画ではユダヤ人街に暮らす床屋のチャーリーと総統ヒンケル(=ヒトラー)のよく似たふたりの役を演じる。ヒンケルとナパロニ(=ムッソリーニ)の演説は言葉がまったく通じずに、彼らの演説は無意味だと訴えるなど、独裁者を揶揄する場面が多い。床屋のチャーリーはひょんなことから総統ヒンケルと入れ替わり、総統として党大会で演説する羽目に陥る。「自由」と書かれた壇上に、仕方なしにおずおずと登ったチャーリーは「6分間の演説」と呼ばれる名演説を行う。この演説は役柄を越えてチャップリン自身が、名もなき人々に向けて民主主義への希望と連帯を訴えたものだった。この演説場面のためにチャップリンは初の完全トーキー映画として製作した。またリーフェンシュタールによるナチスの宣伝映画『意志の勝利』(1935年)に対するパロディ映画でもあった。

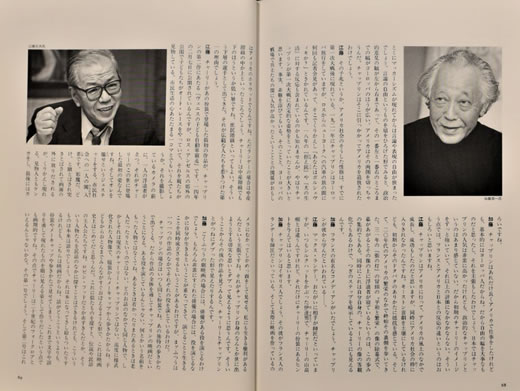

江藤文夫と加藤

「対談 笑いの創造――チャーリー・チャップリン」

『チャップリンの笑い 寅さんの笑い――笑いの民話学』

(童心社、1993年)より

戦後、加藤や丸山が映画を論ずるに当って、示唆を与えたのが評論家の江藤文夫(1928~2005年)である。丸山に『チャップリンの独裁者』を観るようすすめたのも江藤だった(江藤の証言に拠る)。江藤は、東京大学経済学部を卒業後、1956年から『映画芸術』の編集部員となり、あえて映画の専門家ではない、様々な分野の知識人に映画にまつわる文章を執筆させる斬新な企画で同誌をリードした。その際に原稿依頼のため、編集者として加藤や丸山に接したことが、江藤が加藤、丸山と交流を持つきっかけとなった。後にフリーの評論家に転じ、1971年からは成蹊大学で教鞭を執った。映像論・コミュニケーション論を専門とし、特に映画の主題よりも、「映像」そのものを読み解くことに主眼を置く「映像評論」を展開し、映画評論の世界で異彩を放った。

加藤は、戦後日本と並走した多面的な江藤の仕事には、動かない「中心」があったと指摘する。その中心とは「「戦後文化・戦後社会のありかた」に対する問題関心」であり、「それを自分の眼で見ようとする強い意志」だったとして、それが「私を惹き付ける」(「夕陽妄語 『江藤文夫の仕事』について」)と述べている。

加藤周一(筆名・石)「真面目な冗談 淀長流解説「愛のコリーダ」」『毎日新聞』1977年9月21日付夕刊

加藤は、1970年代以降、「真面目な冗談」(『毎日新聞』)や「山中人閒話」「夕陽妄語」(共に『朝日新聞』)といった時評コラムを連載したが、そこでも映画を主題としたものは多かった。加藤の映画評論の特徴は、映画の背後にある現代社会や日本文化のはらむ問題が透視され、それに批判的考察がなされるところにある。ここでは、阿部定事件を題材とする大島渚監督の『愛のコリーダ』(1976年)が、その直接的な性表現が問題となり、日本での公開に当たって大幅な修正が加えられた事件を、当時『日曜洋画劇場』(テレビ朝日)の解説で人気を博していた映画評論家、淀川長治(1909~98年)の口吻をまねて、アイロニカルに論じている。またパスティーシュの名手としての加藤の一面もうかがわせる。

よくボカしましたねえ、よくかくしましたねえ、いや、アノモノじゃなくて、フィルムを、それでもわかりましたね、ジーッとみればわかりました、人間のからだの解剖学的構造が一定なんですねえ、ボカしてもわかりました、そこへ兵隊が行進してきましたねえ、制服で鉄砲をかついで、狭い道を進んできました、町の人がならんで日の丸を振ってました、するとあの着流しの男が兵隊の列とは逆の方向に、ひとりだけすれちがって歩いてきましたね、一九三六年にひとりだけ日本軍国主義とは反対の方向に歩いてきました、大島渚というすばらしい監督が、やっぱり抵抗の映画を作りましたねえ、軍隊は公的権力の方へ、男は私的快楽の方へ、向かってゆきました、国家権力がとめどもなく私的領域へ侵入してきた時代に、私的なものを公的なものに対立させた男が、立派ですねえ、英雄ですねえ、感激しましたねえ、相手方の女もえらくみえてきましたねえ、それから女がいいました、「首を締めてやろうか、殺してやろうか」、それで男が「やってくれ」といいました、政治社会学的な話が心理学的な水準に移ってきましたねえ、感覚的な快楽の極限が死に近づきました、精神分析学者が好きそうですねえ、「死のエロス化」ですねえ、大島監督は、そっちの方をくわしく撮りました、わかりすぎる位よくわかりましたねえ、この映画の題名がフランスでは「官能の領域」ですね、シャンゼリゼーの映画館でロングランを続けてます、日本の紳士がタークサン、タークサン見にきてますねえ、みんな黒い背広を着て、ネクタイを締めて、航空会社のショルダー・バッグをさげて、誰だか区別がつかないほど似ていました、みんなマジメな顔をして、東京でみられない写真をパリでみてるんですねえ、それでもパリで見られるものを東京でみられなくする自分の国の政府に、文句一ついわない不思議な、不思議な紳士たちですねえ、そういう紳士がパリの映画館にもう、いっぱい、世界に比類がない、日本の紳士と富士山、やはり今パリで上映中のルイス・ブニュエル監督の作品「欲望のこの不明瞭な対象」で、この巨匠がちゃあんと「ストリップ」を見る日本紳士を撮っているんですねえ、もし大島監督がパリの映画館の光景を撮ったら、傑作ですねえ、痛烈ですねえ、胸にぐーっとこたえますねえ、「愛のコリーダ」の次には「愛のコリーダをパリでみる日本の紳士、その社会心理学」という映画ができますねえ、その映画のできる日まで、それでは皆さん、サイナラ、サイナラ、サイナラ。

「夕陽妄語 映画と空間」

『朝日新聞』2005年1月24 日付、加藤周一文庫蔵

2005年、加藤周一文庫蔵

加藤は、現代を代表するギリシャの映画監督、テオ・アンゲロプロス(1935~2012年)の作品を高く評価していた。「映画と空間」でも、エレニという一人の女性を通して、ギリシャの現代史を描いた『エレニの旅』について論じている。加藤は、アンゲロプロス作品に「旅」という主題を見出す。『エレニの旅』がオデッサからギリシャへの難民のシーンから始まるように、エレニをはじめ映画の主人公たちは、国境を越えて「空間」を移動する。それは、人間が「旅」によって、この世界から、国境の向こう側にある、予測不可能な他界へと踏み出していくこと、挑戦することを意味している。まさに国境はこの世と他界、生と死の接点であり、アンゲロプロスはこの国境の「イマージュ」を、一連の作品に特徴的な、立ち込めた霧の描写に象徴させている。また、それは霧に包まれたような不分明な世界に生きざるを得ない現代の人間の条件をも表わしているのだろう。この詩人=映画監督は、「詩的には遂に見きわめることのできない霧のなかの世界に生き、かつ死ぬほかはない人間の条件を優しく、いたわるように、示すのである」。

丸山が観た映画

『エレニの旅』Τριλογία: Το Λιβάδι που Δακρύζει、テオ・アンゲロプロス監督、2004年(日本公開2005年)、ギリシャ・フランス・イタリア・ドイツ

2005年、加藤周一文庫蔵

1919年から1949年までの、ギリシャに生きる一人の女性、エレニ(エレニはギリシャを象徴する名前)の半生を通じて、歴史に翻弄される人間の悲劇を詩的に描く。ロシア革命によってオデッサを追われたギリシャ人の一団が、故国ギリシャに帰還するところからこの「旅」は始まる。その難民の中に、革命で両親を失い、スピロスの一家の養女となったエレニ(アレクサンドラ・アイディニ)がいた。やがて成長したエレニは、義父スピロスの息子アレクシス(ニコス・プルサニディス)と愛し合うようになり、密かに双子の男の子を出産する。しかし、二人の間に子どもがいることを知らないスピロスが、エレニと強引に結婚しようとしたため、エレニとアレクシスは村から逃亡する。エレニは、新天地でアコーディオン奏者となったアレクシスと新たな生活を始めるのだが、次第に独裁政権下の左翼弾圧、第二次大戦における枢軸国による占領、戦後の内戦といった激動のギリシャ現代史にのみ込まれていく。本作でアンゲロプロスは、登場人物たちの身近な日常の空間と、旅の空間とを異なるカメラワークによって描き分け、エレニにとっての、そして人間にとっての「旅」の意味を、美しく表現している。