【開催レポート】「立命館カーボンニュートラル・ワークショップ」

立命館SDGs推進本部

2025年3月13日(木)、大阪にある立命館学園のイノベーション拠点「ROOT」にて、「立命館カーボンニュートラル・ワークショップ」を開催しました。

カーボンニュートラルを目指すために、企業や自治体、大学などは、事業活動によって発生する温室効果ガス(GHG)などの環境負荷を算定・削減し、その情報を開示することが求められています。GHGの排出量の捉え方として、国際基準で「Scope(スコープ)1」「Scope2」「Scope3」という分類方法が示されていますが、自社で直接・間接的に排出するGHGを示すScope1、Scope2に対し、調達先などのサプライチェーンが排出するGHGを示すScope3については算定が難しく、なかなか取り組みが進展していない現状があります。

今回のイベントでは、企業の社員や大学教職員、学生が参加し、Scope3を中心とした環境負荷情報の算定・開示について学ぶとともに、取り組みの障壁や課題を共有しました。

バリューチェーン全体でGHG削減が「価値」になる構図をつくることが重要

最初に一般社団法人CDP Worldwide-Japanのジャパン・マーケットリード松川恵美氏が、「CDP質問書によるグローバルな環境情報開示」と題し、「Scope3の基礎知識」についてミニレクチャーを行いました。

CDPは、投資家や企業、自治体向けに、世界の環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体です。2024年には、世界の株式時価総額の約3分の2に相当する24,800社以上の企業がCDPの質問書に回答し、環境影響に関する情報を開示しています。

まず松川氏は、CDPの情報開示の仕組みや質問書について説明。CDPが世界の重要な開示基準とも整合性があること、また質問書では、GHG排出削減など気候変動への対応と同時に、森林減少を止めるなど自然へのポジティブな取り組みも重視されていることを示しました。

次いでScope3について解説するにあたり、まず「サプライチェーンから排出されるGHG量は、自社からのGHG排出量に比べ、平均して26倍も多い」と、Scope3を算出・管理する必要性を説きました。その上で、「バリューチェーンは上流から下流まで影響し合っており、Scope3を削減するには、関係する他社のScope1、2を削減する必要があります。つまり自社のGHG削減努力が、他社にとって『価値』になる。そうしたサプライチェーンエンゲージメントの構図をつくることが重要です」と述べました。

またScope3の算出方法(活動量×排出原単位)や、算出に必要なデータ収集方法についても説明し、「実態に近い値を算出するためには、サプライヤー各社への聞き取りを行って収集したくなると思いますが、定義があいまいなことや、みながそれぞれにアンケートをとってしまうと膨大なやりとりが発生することになり、現実的ではありません。重要なことは、スコープ3の削減目標を設定することと、サプライヤー排出を管理するロジックを立てることです。開示を諦めてしまっては元も子もないので、できるところから取り組むことも、ポイントのひとつです」と、アドバイスしました。

事例を通じてScope3の算出・削減の難しさを実感

続いて大学や企業から、GHGの算定や開示、削減に関する取り組み事例が紹介されました。一人目として、立命館大学サステイナビリティ学研究センターのセンター長で、立命館地球環境委員会の委員を務める理工学部の近本智行教授が、立命館大学の取り組みを発表しました。

まず、断熱ボードを用いた建物のCO2排出低減効果を調べた研究を事例に、ライフサイクル全体を通じてCO2排出量を算出するプロセスを詳細に説明し、Scope3の算出には、膨大な作業を要することを示しました。

また立命館学園の環境負荷低減の取り組みについても言及しました。立命館学園では、2020年までの環境負荷低減の中期目標であるエネルギー・水(2008年比)、一般廃棄物(2010年比)の25%削減を達成し、現在は、2030年までの新中期目標、そして2050年までの長期目標達成を目指しています。カーボンニュートラルに向けた取り組みの一つとして、立命館慶祥中学校・高等学校改修プロジェクトを紹介し、環境負荷の低い設備の設計・施工にあたって採用された建設プロセスの確認手法などを説明しました。

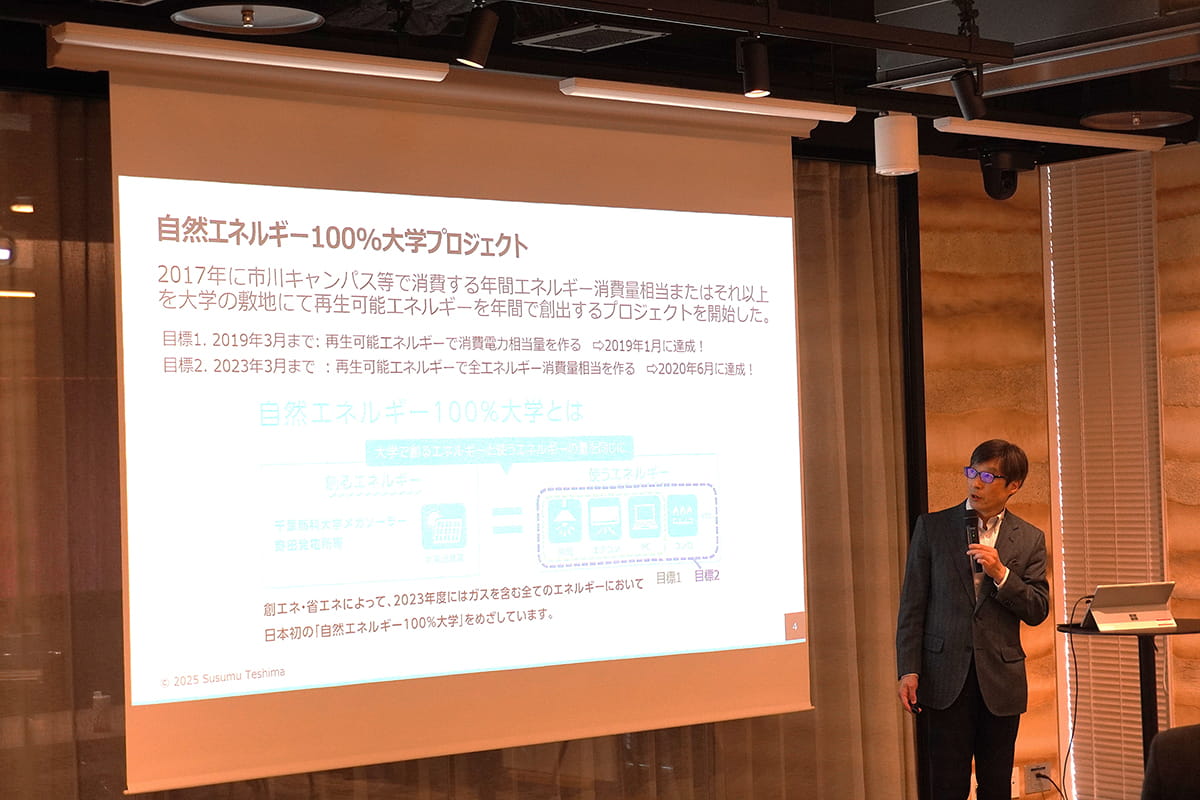

次いで、千葉商科大学基盤教育機構の手嶋 進准教授が、同大学のカーボンニュートラルに向けた取り組みとして、キャンパスの年間エネルギー消費量相当を再生可能エネルギーで創出する「自然エネルギー100%プロジェクト」を紹介しました。プロジェクトでは、LED照明への交換や、学生の提案による自動販売機の削減など省エネに努める一方、大学敷地内に太陽光発電設備を敷設して創エネを推進し、2020年には、学内のエネルギー消費量相当を100%再生可能エネルギーで賄うことに成功したと明かしました。

また同大学が2021年から参加する「Race to Zero Universities & Colleges」についても紹介しました。Race To Zeroは、UNFCCC(国連気候変動枠組条約事務局)が、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するために行動を起こすことを呼びかけた国際キャンペーンです。同大学では、Scope1とScope2、およびScope3の削減目標を掲げて、その達成に取り組んでいます。「現在は、『現状把握』に取り組んでいる段階です。とりわけScope3の算定においては、購入した製品の調達先にGHG排出量を問い合わせても、なかなか回答を得られないなど、苦心しています」と、手嶋准教授はScope3を算出する難しさを率直に語りました。

最後に、カナデビア株式会社サステイナビリティ推進室の室長を務める友岡愛子氏が、同社の事例を紹介しました。同社は、「2050年の目指す姿」として「①環境負荷をゼロにする」「②人々の幸福を最大化する」というサステナブルビジョンを掲げ、その実現に向けた7つの「成功の柱」の一つに「カーボンニュートラル」を挙げています。その一例として、事業活動(Scope1、2)を通じたGHG削減の取り組みと実績を紹介しました。

続いてScope3の算定や削減について、試行錯誤の過程を明かしました。「Scope3は、自社でコントロールできないのが難しいところです。大切なのは、まず自社のScope1、2の削減に尽力すること。自社が変われば、第三者の行動変容を促すことができます」と友岡氏。また削減に取り組むにあたっては、最もGHG排出量の多いところ、つまり難易度の高いところから着手すること、何より初心を忘れず、「なぜカーボンニュートラルに取り組むのか、それがどのような貢献につながるのか」を考えることなど、経験から得た気づきを述べました。最後に「地球には環境復元力があります。私たちの事業が変わることによって、復元力をもっと大きくしたい。その先に、人々の幸福の最大化も可能になるのではないかと考えています」と結びました。

※登壇者の所属・役職は開催当時のものです

学生・大学教員・企業の社員が協力し、Scope3の算定・開示・削減に挑戦

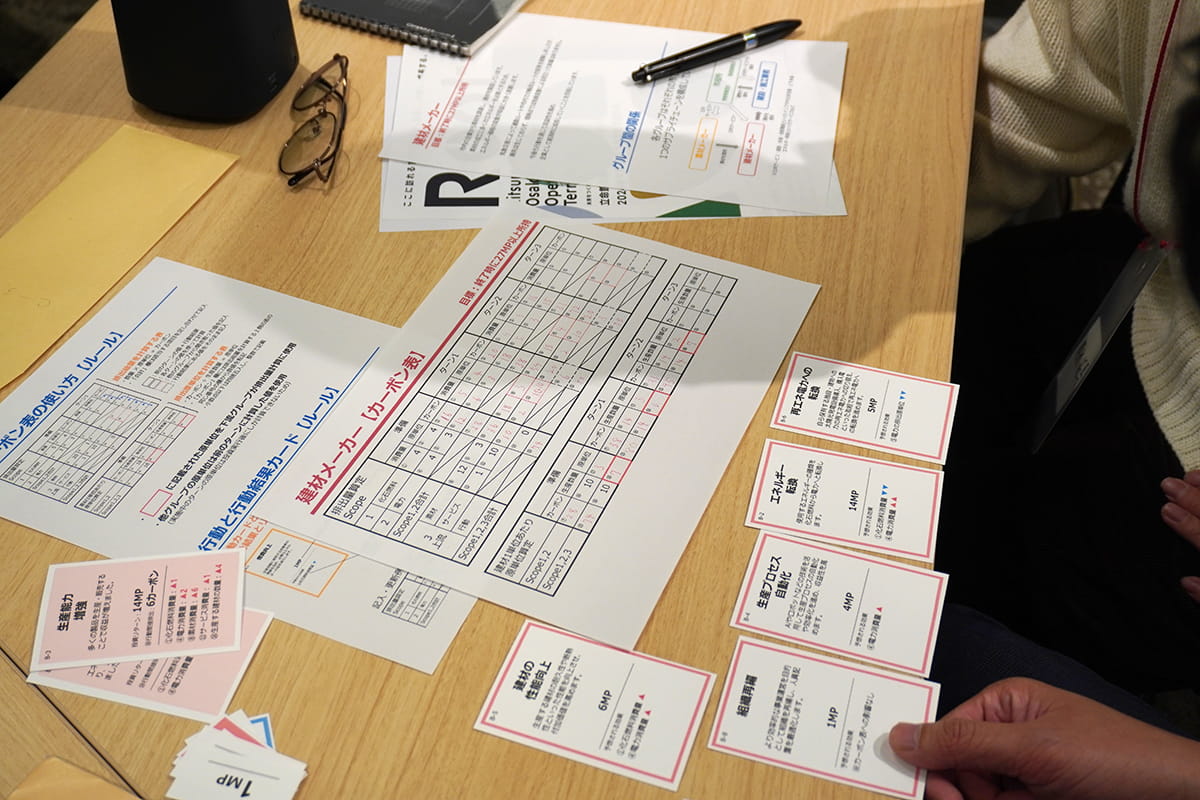

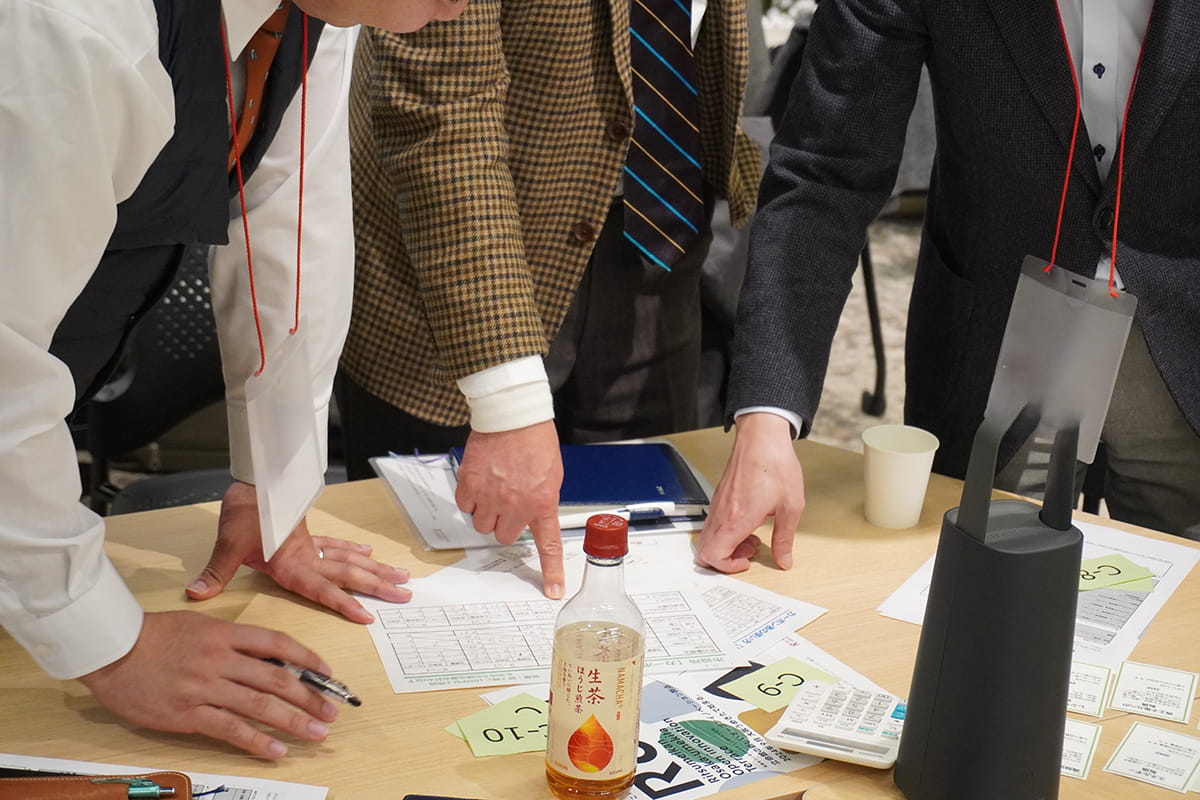

後半は、参加者、発表者も交えた全員で、Scope3の算定や開示・削減をゲーム形式で疑似体験するワークショップに取り組みました。

まずサプライチェーンの上流から下流まで、「原料(メーカー)」「製造(建設業者)」「顧客(自治体)」の三つの立場のプレーヤーを設定。2人1組で1プレーヤーとなって、それぞれの活動を通じたScope1~3を算定し、環境負荷低減と利益追求の二つの目標の達成を目指します。参加者は互いに意見を出し合い、他のプレーヤーとコミュニケーションを取りながら、自らの活動を選択し、Scope3の算出と削減に挑戦しました。最終的には、見事環境目標を達成したチームの一方で、経済活動に重きを置くあまり、環境負荷低減に失敗したチームもあり、経済活動と両立しながらGHG排出量を削減する難しさが浮き彫りになりました。

参加した学生からは、「環境負荷を低減するためには、自分たちが努力するだけでなく、サプライチェーン全体でコミュニケーションを取る重要性を実感しました」「企業に勤める方から、コストや利益に対する考え方など、学生には思いつかない視点の意見を聞くことができ、非常に勉強になりました」といった感想が寄せられました。また「大学で、サステイナブルキャンパスを実現する業務に取り組んでいます。今回のワークショップは、企業や自治体など、他の組織や取り組みについて考えるいい機会になりました」(大学教員)、「企業では、利益を追求しながら環境対策も講じていかなければなりません。ワークショップに参加し、その両立の難しさを実感しました」(メーカー社員)、「顧客との商談でも、Scope1、2、3が話題になることが増えています。ミニレクチャーやワークショップで学んだことを、今後の営業活動に生かしたいと思います」(メーカー社員)といった声も聞かれました。

イベント終了後も、参加者たちは時間を惜しんで談笑していました。Scope3について理解を深めるだけでなく、年齢や所属を超えて多様な人と親交を深める機会となりました。