オープンゼミナール2022

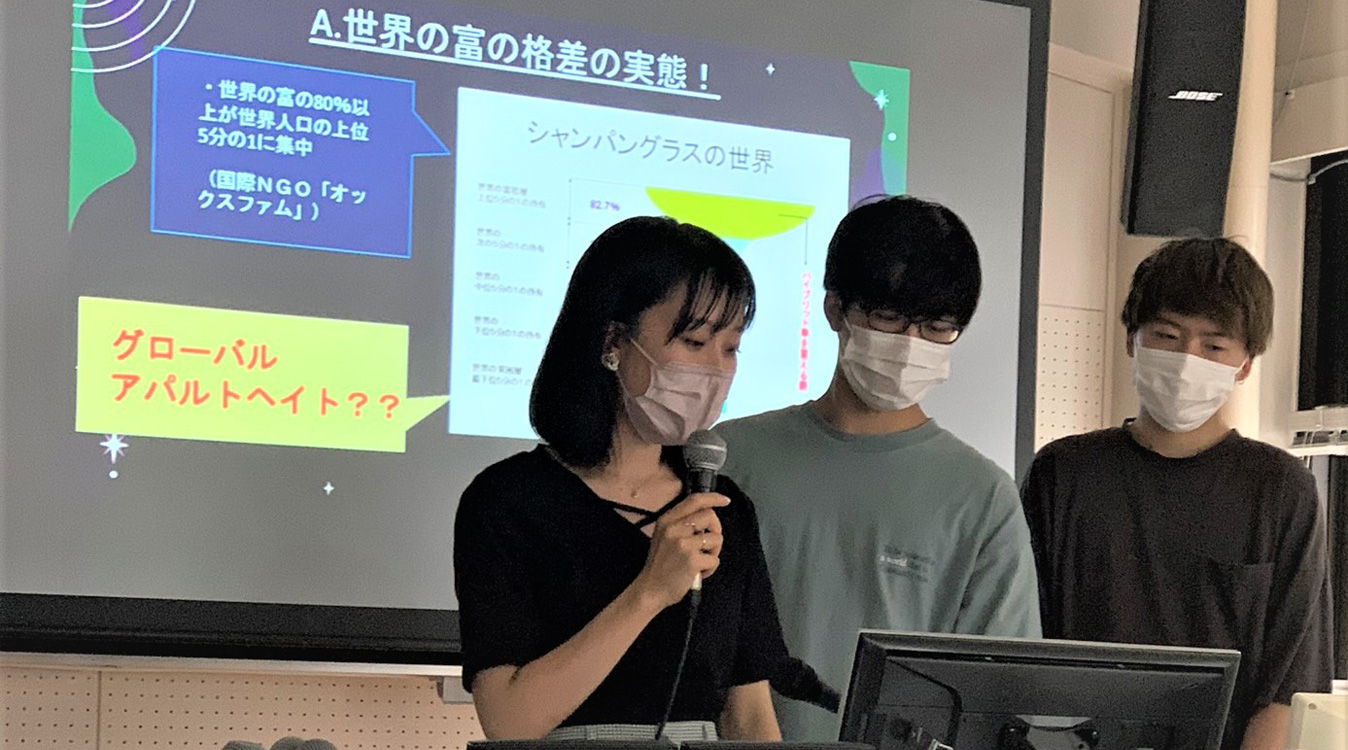

「グローバルタックス ~格差是正の切り札に!~」

君島ゼミ(チーム名:君島ゼミチームG)

宮井瑠菜さん、青葉あずささん、南園孝哉さん、佐藤文哉さん、佐藤快晴さん、西田琉星さん

2022年度国際関係学部オープンゼミナールで「グローバルタックス ~格差是正の切り札に!~」と題して発表を行った君島ゼミ(担当教員 君島 東彦先生)のみなさんにお話を伺いました。

君島ゼミについて教えてください。

私たちは「地球社会を平和学する」を研究テーマに、日々ゼミ活動に取り組んでいます。

個性が強く、各自のカラーがはっきりしている一方で、周りに気を使える優しい人たちが集まったゼミです。日常の講義では研究発表やディスカッションに真摯に取り組み、勉強と、オープンゼミナールといったイベントの両方に全力で取り組めるクラスです。

君島先生は憲法と平和学が専門のスイーツとパンが大好きな優しい先生です。ゼミでは私たち一人一人の研究発表の際、これまでの先生ご自身のご経験や知識をもとに助言やヒントをくださり、いつも私たちに充実した学びの場を与えてくれます。

2022年度は6月に上智大学 総合グローバル学部の中内ゼミと合同ゼミを行い、お互いのゼミでの研究成果を発表し合いました。自分たちの研究とは異なる視点からの学びに触れることができたのは大変勉強になりましたし、我々の発表に対して中内ゼミのみなさんから出された疑問や質問を参考に、11月のオープンゼミに向けて自分たちの研究・発表内容を更に深めることができました。

オープンゼミナールの発表内容について教えてください。

資本主義自由経済はその名の通りさまざまな経済活動の自由と可能性と発展をもたらしましたが、一方で富の格差、具体例を出せば南北格差を拡大しました。これら経済格差の放置は、南側の構造的暴力の蔓延を許し、やがてテロリズムなどの脅威となり得ます。格差是正の手段として、国内では社会保障制度と累進課税制度が挙げられますが、国際社会においては対外援助などに留まっています。

そこで我々は国内の累進課税制度に倣った「グローバルタックス」を南北格差是正の切り札として提案しています。グローバルタックスの実例として、フランスが主体となって施行されている航空連帯税を参考に、あらゆる徴収源の可能性を考え、国家の枠組みを超えた課税システムの重要性を追求しました。

実現可能性という課題は立ちはだかっていますが、根気強く提唱していく必要があると考えています。また、平和学のゼミで平和を追求する学生として、我々が民主主義を守っていくためにも、資本主義によって拡大した格差を自律的に改善させていくということは真剣に向き合わなければならない課題のひとつだと感じています。

なぜこの発表テーマを選びましたか?

「グローバルタックス」という概念は君島先生に紹介して頂きました。世界における巨大な経済格差や南北問題を是正し、テロリズムのような脅威をなくす可能性を大いに秘めていることが、戦争の原因と平和の条件を探究するという私たちのゼミでの学びと関連しており、とても興味深く感じたため、発表テーマとして選択しました。

オープンゼミナール当日に寄せられた意見や印象に残ったことはどのようなことですか?

当日は卒業生や企業の方からグローバルタックスの徴税を国際連合が行う可能性は考慮していないのか、実現までどのくらい時間がかかるのかという疑問に加え、国境を越えて活動する多国籍企業は複数の国から徴税されかねない立場にいることをご教示いただきました。実際に社会で働く方の視点から、グローバルタックスが実現された際の問題点や多国籍企業の現状について伺うことができ、学生だけでは発見が難しかった課題に気付かされる、とても有意義な機会でした。

オープンゼミナールの準備期間中、大変だったことはどんなことですか?

グローバルタックスという学生にはあまりなじみのないテーマに関して分かりやすい発表にすべく、論理展開やポスターの構成には特に注意しました。また、前述した6月の上智大学の中内ゼミとのプレゼン大会を通じて、複数の異なる視点から研究内容を高め合うことができたことはとても良かったです。先行研究が少なかったため文献探しにはやや苦労しましたが、君島先生をはじめ周囲の方々のおかげで、納得のいく研究に仕上がったと思います。

オープンゼミナールを通じて学んだこと、今後に活かせることはどんなことですか?

多角的な視点から物事を見ることで物事に対する理解度が上がるということです。

発表の準備段階ではグローバルタックスの実現可能性に関して懐疑的になりつつも、未来において必要になる制度であると信じて研究を進めました。発表当日、社会人の方から私たち学生では全く思いもよらなかった実体験に基づく非常に具体性のある意見をいただいた結果、私たちのグローバルタックスに対する理解はさらに深まったと感じています。

今回の経験から、さまざまな考えに触れ、視点を変えて取り組むことで課題についてより深く理解することができるということを学びました。

次年度の参加チームへメッセージをお願いします!

発表の作成に時間がかかるのでゼミの仲間と協力して頑張ってください。オープンゼミナール当日は幅広いジャンルの発表があり、どれも興味深い内容です。さまざまな考えに触れ、見識を広めるためにも他のチームの発表を積極的に聞くことをおすすめします。

2023年2月更新

MORE INTERVIEWS

-

「東アジアの平和」をテーマに日中韓の学生が集う平和対話に参加。市民レベルで対話を続けることが緊張緩和につながるかもしれないという希望を持つことができました

井上 友佳理

国際関係学専攻 3回生2026.2.17

academics|ir_major|

-

オープンゼミナール2025「【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?」

鳥山ゼミ

(チーム名:純子先生、それ食べたかったんじゃないですか?)2025.12.19

academics|openseminar|

-

体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました。

吉田 誇太郎さん

国際関係学専攻 3回生2025.11.17

studentlife|academics|athletics|ir_major|

-

国際寮のレジデントメンターとして多様な留学生と共に過ごした経験は、今後の人生においても大きな財産になると確信しています。

田畑 琴子

国際関係学専攻 4回生2025.11.6

studentlife|ir_major|

-

「実際に世界を変えられる人になりたい」という夢を実現するため「タイ・バンコク国際機関研修」に参加。現場を訪問し直接お話することで国連職員を目指す上で必要なこと学ぶことができました

森本 真彩

国際関係学専攻 1回生2025.10.29

studyabroad|international|ir_major|

-

蓄積してきた知識を実際の経験を通じて捉え直したいと考え、Peace Studies Seminarに参加。原爆や戦争、平和に関する自分の中での「あたりまえ」を再構築することができたと思います。

栗栖 慧さん

グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.10.23

studentlife|academics|gs_major|