「自分にはできないだろう」と諦めていた頃、挑戦する同級生を見て、私も行動的になれました。

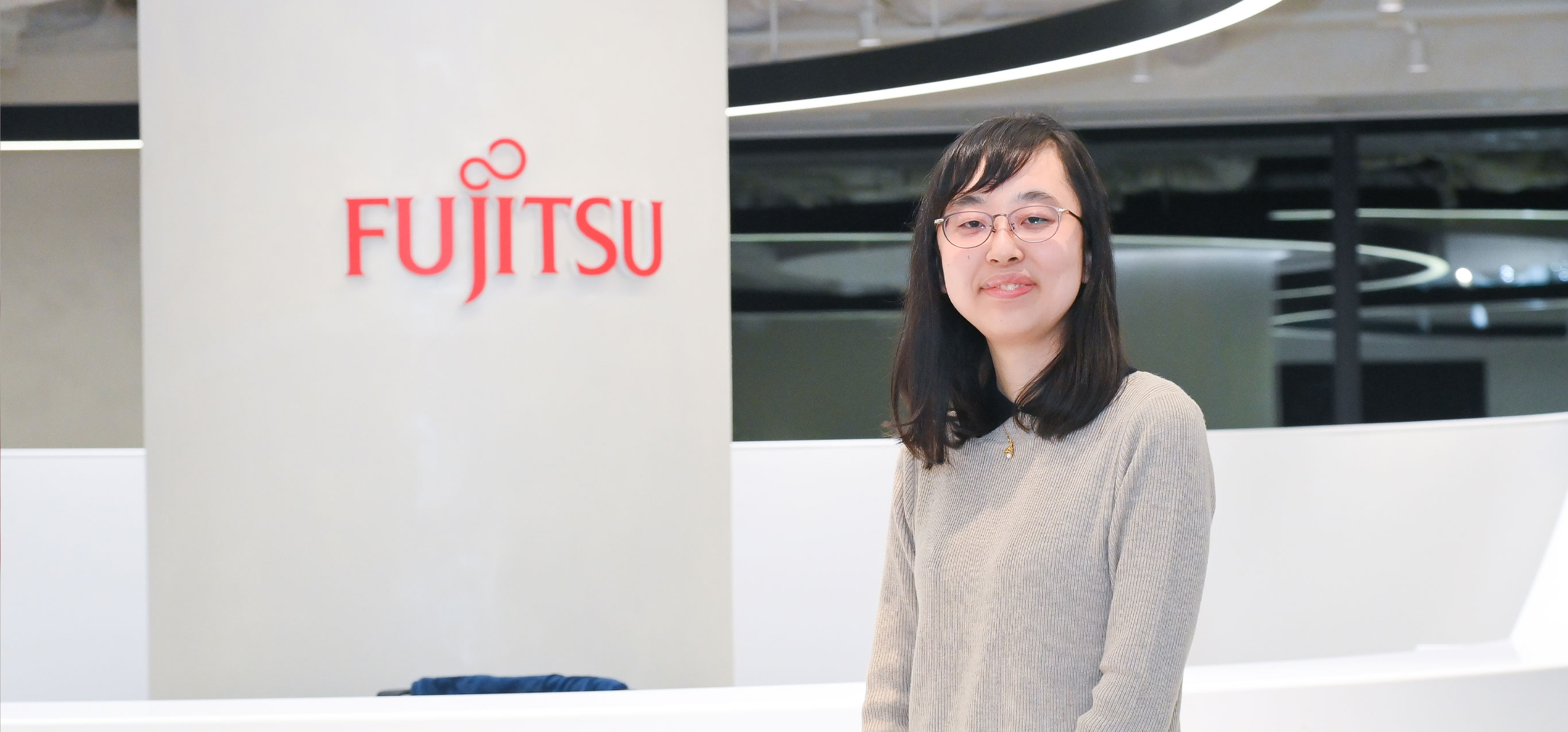

木村 春香 さん

富士通Japan株式会社(2017年度卒業)

2018年3月に国際関係学科を卒業後、同年4月に富士通株式会社に就職、ヘルスケアソリューション事業本部に配属。2022年4月に同部署が子会社として独立し、現在は富士通Japan株式会社(ヘルスケアソリューション開発本部 パートナーソリューション事業部)に所属。

現在のお仕事を選んだ理由を教えてください。

木村立命館大学の学生だった頃、私は聴覚障がいを持っていたので大学の支援室にお世話になっていたのですが、その支援室経由で障がいを持った学生向けのインターンシップを知り、参加したのが最初のきっかけです。そこで実際に車椅子の方向けのサービスを企画・開発したのですが、ITという分野だからこそ障がいを持っていることがむしろ強みになり、役に立つことができるのではと感じました。こうしてIT業界やシステムエンジニアという職業に興味を持ちました。

中でも最終的に今の会社に決めた理由としては、「配慮はするが、遠慮はしない」という言葉です。就活中、障がいを持っていることで、どうしても他の人と対等に仕事ができないのではという不安がありました。この言葉を聞き、必要な配慮はもちろんするけれども、他の同期と変わらず、対等に仕事ができるのではと感じられたことが大きかったです。

現在のお仕事やこれまでのお仕事について教えてください。

木村現在は富士通Japan株式会社 ヘルスケアソリューション開発本部 パートナーソリューション事業部に所属しています。入社して最初の2年間で、開発とフィールドSEの両方を経験しました。現在は中小病院向けの電子カルテを扱っており、自身の経験も踏まえて、パートナー様向けに商談や導入を効率よく行えるようにするための企画やツール開発を行っています。パートナー様から「使いやすい」「効率化できて楽になった」というお声をいただけたときに、やってよかったと達成感、やりがいを感じられます。

立命館大学の4年間で力を入れたことや、思い出に残っていることを教えてください。

木村思い出に残っているのは、大学2回生の時に参加した海外スタディと、大学3回生から所属したゼミでの学びです。海外スタディでは国際連合を訪問し、国際連合で働いておられる職員の方や日本政府代表部といった、普段お目にかかることのできない方々とお話しさせていただきました。授業やテレビで得た情報だけでは決してわからない、実際に目で見る、肌で感じることの大切さを教えてもらったプログラムでした。

木村大学3回生から所属したゼミでは、本を一冊決め、それぞれが関心のある章をテーマに持ち寄って議論をしました。シンプルな形式ではありましたが、一つの章をとっても意見が全く同じになることはもちろんなく、それぞれの観点から意見を交わしあいながら議論を深めることができ、こういう見方もできるのかと新しい発見の連続でした。ゼミでの活動を通じて自分の視野が広がったように思いますし、また一つのテーマに対して、この立場だったらまずどうするだろうかということを意識して物事を見るようになったと思います。

大学での学びが仕事で役に立っていると感じられる場面はありますか。

木村私は今、プロジェクトのサブリーダーとして働いていますが、各ステークホルダーの立場を考えつつ、うまく落としどころを見つけて調整することが多いので、ゼミを通じて意識するようになった「様々な観点から考える」ことが仕事でも活きていると思います。

学業以外では、手話サークル「歩む会」の代表、学びのコミュニティ集団 「つながる」で副代表を務めさせていただきました。当時は口下手なこともあり、あまり自分の考えを口に出さずに進めてしまったことで、認識の齟齬が生まれることが多々あり、取りまとめに苦労しました。現在の会社でもかかわるステークホルダーが多いので、お互いに認識が合っているのかを確認しながら、自分の考えが伝わるように意識して進めています。そういった進め方は学生時代の経験を活かせているのではないかと思います。

卒業されて感じる国際関係学部の魅力は何だと思われますか。

木村私の仕事はいかに効率化できるかという観点が重要なのですが、従来のやり方にとらわれてしまいがちで、やり方を変えていくことの難しさ、大変さを実感することが多いです。しかし、そんな時に思い出すのは大学時代に身につけた姿勢です。国際関係学部には多様な価値観を持った人が集まり、現代の社会情勢を追いかけながら、様々な観点から意見を交わす機会が多かったので、凝り固まった常識を捨て、変化を恐れず柔軟に受け止められるようになったと思います。国際関係学部で学んだ時間は私にとっての財産だと感じますし、変化が激しい世の中だからこそ改めて、国際関係学部が伝える価値である「変化を恐れず、柔軟に受け止める」ことがより重要視されていくのではないかと思います。

今後の展望について教えてください。

木村将来は、自分が障がいを持っているからこその視点も取り入れ、新しいサービスや機能の企画にかかわりたいと思っています。現在はプロジェクトのサブリーダーですが、ゆくゆくは自分がリーダーとして企画などを進めていけるように、PMP(Project Management Professional)の資格取得を目指しているところです。

国際関係学部を志望する受験生や後輩に対してメッセージをお願いします。

木村国際関係学部は、様々な経歴を持ったパワフルな先生方、世界各地からの留学生、良い意味で個性豊かな同期たちがおり、私の障がいも一つの個性として当たり前に受け止めてくれる、多様性にあふれた面白い学部です。特に日本では「周りと同じ」ことが良いことだという考えが強いので、なかなか思い切った挑戦ができなかったり、自分らしく生きることが難しかったりします。私自身、障がいのために、これはできないだろうと勝手に自分で線を引き、あきらめてしまっていたこともありました。しかし常識にとらわれず、やりたいことに向かって、挑戦する同期を見ていて、自分もやってみようと行動的になれたことを思い出します。ぜひ国際関係学部で色々と経験し、自分の世界を広げていってほしいと思います。応援しています!

2024年5月更新

MORE INTERVIEWS

-

友人は皆、学びに対して熱心なので入学前に理想としていた大学生活を送る事ができています。ハイレベルな英語の授業を頑張ったことで自信を持てるようになりました。

南 佳恩

国際関係学専攻 2回生2025.7.1

studentlife|academics|ir_major|

-

国際寮で1年間Resident Mentorとして活動。寮に住む留学生との交流を深めるだけでなく、自分自身の成長にもつなげることができました。

尾上 沙知保

グローバル・スタディーズ専攻 4回生2025.7.1

studentlife|academics|gs_major|

-

様々な力が身に付いた1回生時の「基礎演習」。将来の目標は「まちづくり」に関わること。地域活性化に関わる課外活動にも積極的に参加しています。

安井 悠

国際関係学専攻 2回生2025.6.26

studentlife|academics|ir_major|

-

多言語が使えることは将来、非常に有効になると思っているので、強みである語学力・コミュニケーション力を更に伸ばしていきたいと思っています。

田畑 和結斗

国際関係学専攻 2回生2025.6.26

studentlife|academics|ir_major|

-

国際関係学は、様々な学問分野の知識や理論を集約して国際社会を紐解いていく、学問の幅と深みを併せ持つ非常に魅力的な学問です。

片山 純雪

国際関係学専攻 3回生2025.4.11

studentlife|academics|ir_major|

-

学内外で平和構築について考え、行動する様々な活動に参加。これからも核兵器に頼らない平和を創る仕事に関わり続けたいと考えています。

倉本 芽美

国際関係学専攻 4回生2024.4.1

studentlife|ir_major|