研究活動

旧石器・縄文(FA)ゼミ

中村豊 教授

ゼミ・研究活動

杉沢遺跡、琵琶湖湖底遺跡の整理作業

前任の矢野先生が調査してこられた、縄文時代晩期の杉沢遺跡や琵琶湖湖底遺跡の整理作業に協力していきたいと思います。

四国山間部の遺跡踏査・調査

近畿地方をふくむ西日本の縄文遺跡について、平野部ではその様相が随分あきらかになってきました。一方、山間部や内陸部の遺跡は調査の進展はみられますが、まだまだわからないことが残されています。 四国山間部、とくに徳島県南部の那賀川流域には、辰砂(朱)生産遺跡を含む、注目すべき遺跡がみつかってきています。また、今日では孤立していると思いがちな山間部ですが、九州地方の土器や石器をはじめ、さまざまな地域との交流がみられることもあきらかになってきました。 河岸段丘のように開けた地みられる縄文集落と、山腹や稜線近くにみられる岩陰遺跡などは、時代的変化、または役割にどのような差があり、またつながりをもっているのか。縄文社会の実態に迫っていきたいと思います。

実験考古学 雑穀栽培とその収穫、磨製石斧の製作実験

旧石器時代や縄文時代の技術は、今日ではすでに忘れら去られています。 四国では、いまだ雑穀栽培が山間部に残されていました。縄文時代後晩期に生産されはじめたアワやキビ、さらにはマメ、ノビル(人里で管理される根茎類)などの生産から収穫までを復元し、収穫具や極初期農耕の実態を明らかにしていきたいと思います。 磨製石斧の製作実験を、原石や砥石の採集から復元していきたいと思います。

教員からのメッセージ

教員の研究紹介

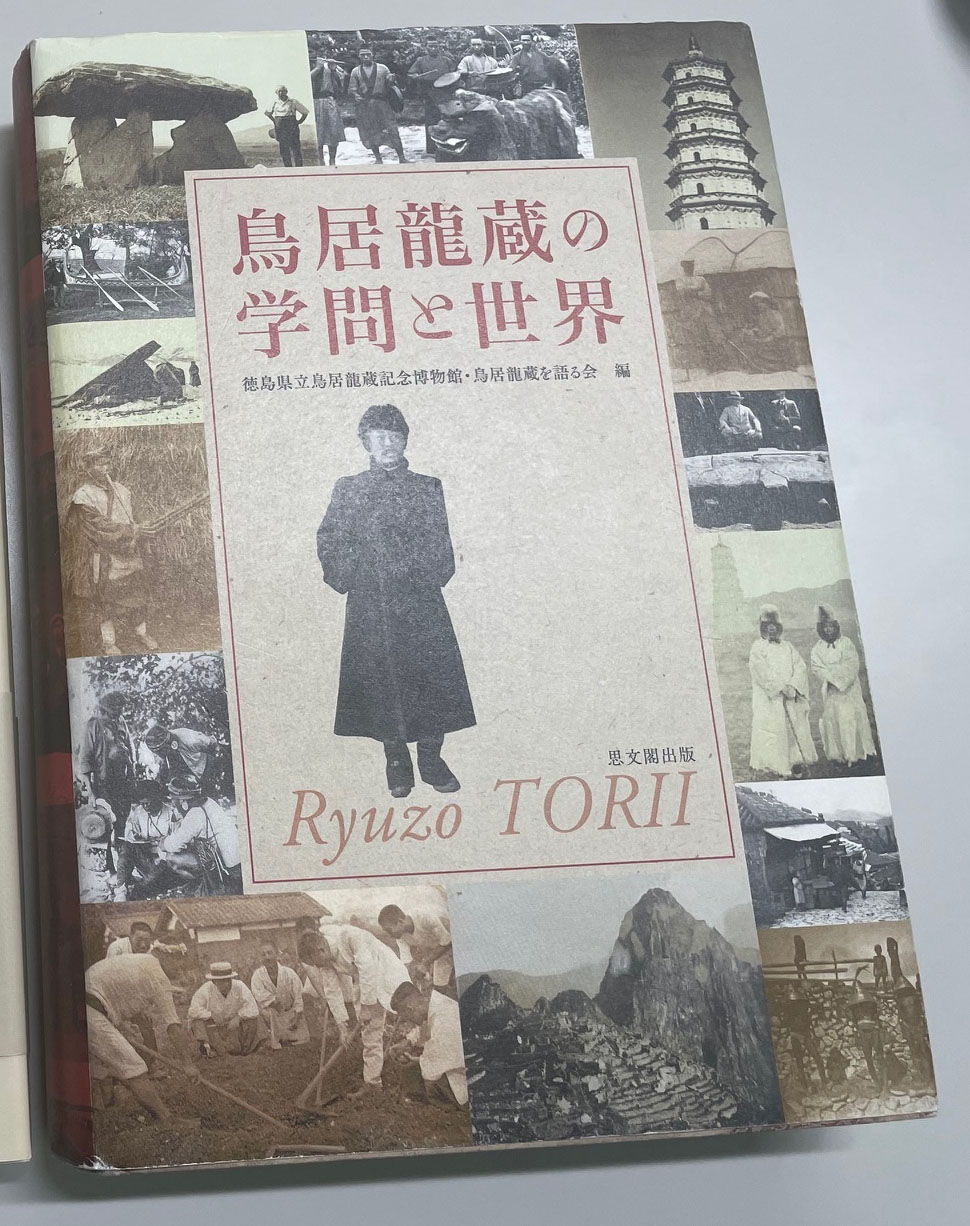

徳島時代に弥生時代の調査に長くたずさわったこともあって、縄文時代の終末について強い興味をもっています。 縄文時代の終末を研究史上からみつめなおした研究として、鳥居龍蔵の再評価に取り組んできました。第二次世界大戦後に鳥居龍蔵はかなり強い批判を受けて閑却視されていくのですが、今日の研究につながるような遺産を多く残していることを明らかにしました。 また、農耕の起源、石棒の生産と流通、農耕の起源と展開、東日本と西日本の交流などを通して、多面的に縄文時代の終焉と弥生時代のはじまりについて論じてきました。