研究活動

歴史考古学(FC)ゼミ

木立雅朗 教授

ゼミ・研究活動

篠窯跡群の調査

京都府亀岡市篠窯跡群(奈良・平安時代の須恵器窯跡群)の分布調査を毎年春に行っています。自然にあふれた山林や野山を歩き回り、須恵器窯跡を探し求めています。篠窯跡群は、日帰りで調査できる調査しやすい場所ですが、豊かな自然が残っています。自然と人間との関係を考える上で、欠かせない野外調査が可能です。

ところで、須恵器窯は粘土と薪燃料がなければ稼働できません。薪燃料の枯渇は須恵器窯にとって大きな問題ですから、どのように山を管理していたのかも、重要な問題です。最近は、どこによい粘土(陶土)が採集できるのか、製作者たちはどこに住んでいたのか、という検討も行っています。「遺跡探し」だけではなく、遺跡の環境全体を調査研究しようと考えています。そのために採集した粘土で、製作実験や焼成実験を行っています。

窯の実験考古学

すべての時代の「やきもの」について、「なぜこうなっているのか?」という視点で、さまざまな実験を行っています。そのため、土器や陶磁器を自ら製作し、実験窯を作り、焼いています。実験では清水焼の陶芸家の方々に色々と教えていただき、大変助かっています。時には「ご飯」の煮炊き実験や、抹茶を点てる実験も行い、過去の食文化を具体的に追体験しようとしています。また、近現代考古学・戦跡考古学、伝統工芸の民俗考古学も行っています。

教員からのメッセージ

教員の研究紹介

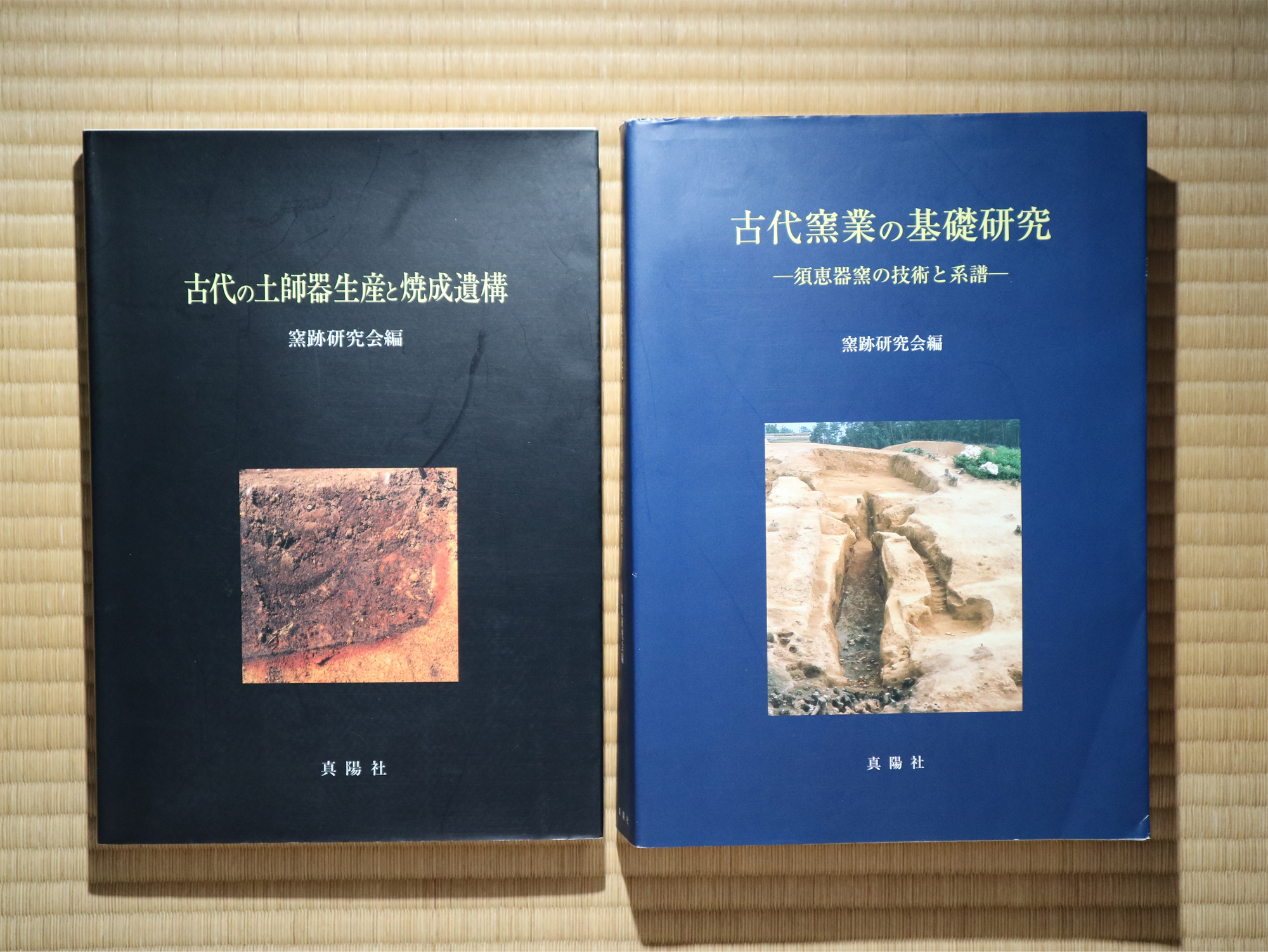

全国各地の窯跡研究者が集った「窯跡研究会」に所属し、土師器や須恵器の窯を研究し続けてきました。現在は瓦の窯の検討を進めています。私は、この本の中で、土器や須恵器をどのように焼いたのか、主に民俗考古学・実験考古学の立場から検討した論文を書いています。「どうやって作り、どうやって焼き、どうやって使い、どうやって捨てたのか」、「土器の一生」を総合的に検討することが私の希望です。