2018年 卒業

タイムや順位が支配するレースの世界と

立命館の友人との心安らぐ時間。

その両方があるからこそ頑張れる。

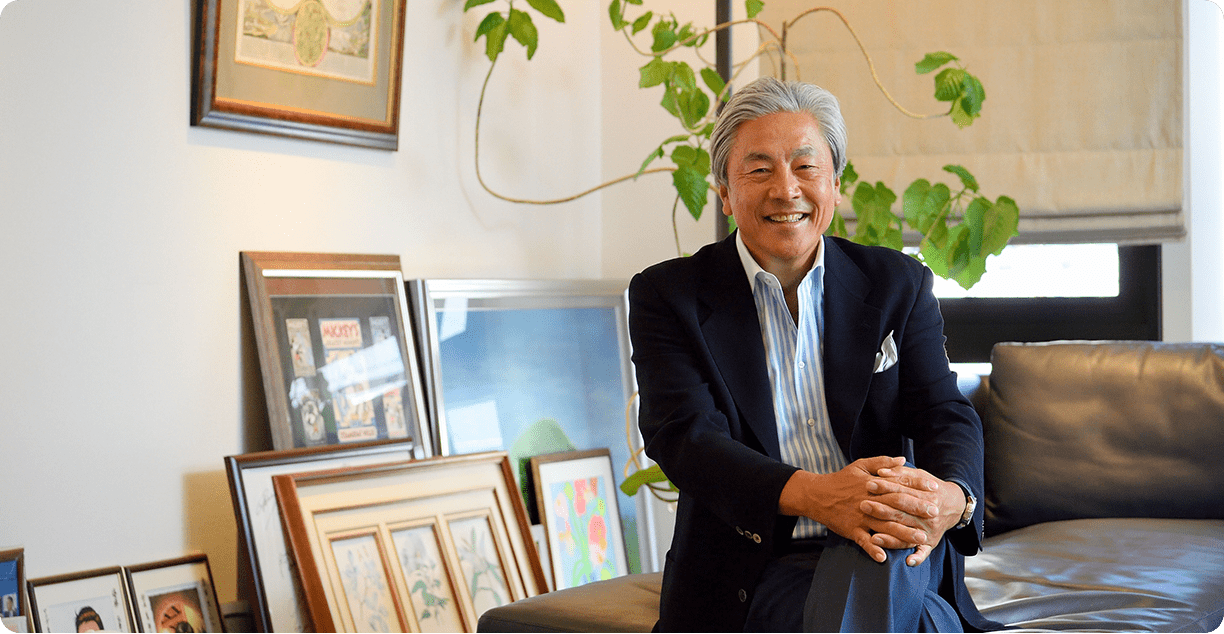

太田 格之進 氏

OHTA Kakunoshin

レーシングドライバー

Profile

2006年立命館小学校の開校時に1年生として入学。2018年立命館高校卒業。立命館大学法学部に進学。3歳でレースを始め、レーシングカートで腕を磨く。2018年鈴鹿レーシングスクール入校、スカラシップ獲得。その後F4、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ、SUPER GT300、GT500とステップアップ し、2023年に国内最高峰のフォーミュラカーレース全日本スーパーフォーミュラ選手権で初優勝、高性能な乗用車をベースにしたレーシングカーによる国際シリーズSUPER GT500で表彰台獲得 。2025年シーズンは、スーパーフォーミュラのポイントランキングでトップ争いをしつつ、北米最高峰のプロトタイプレースIMSA ウェザーテック・スポーツカー選手権GTPクラスにも参戦中。

国内最高峰のレースでトップを争い

今年は北米最高峰のレースにも

デビュー

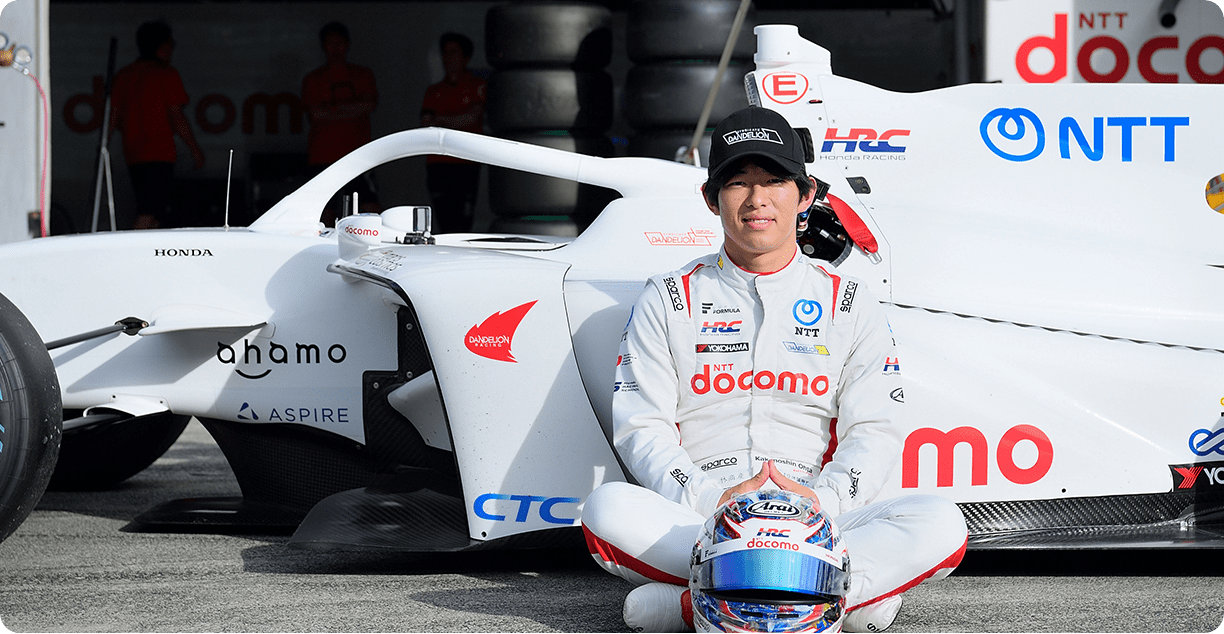

3歳でレースを始め、プロのレーシングドライバーとして、国内最高峰の全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦して3年目を迎えました。今年は北米の最高峰IMSA ウェザーテック・スポーツカー選手権の最上級クラスにもデビューし、日米を往復する生活を送っています。以前から海外に出たいとの意思を伝え、国内レースで結果を出せるようになったことから、希少なチャンスをもらえたことを光栄に思うと同時に、今年はスーパーフォーミュラでトップを獲らなければならないと決意しています。

世界中の自動車メーカーとドライバーが参戦するIMSAのレースは、国内レースとは規模が違い、チームの2台に約100人ものスタッフが関わっています。レース中の通信システムもより複雑です。サーキットへの習熟、ルールや各選手との争い方も学ぶ必要があります。派遣元のホンダ・レーシングが長期的なチャレンジとして送り出してくれていることに感謝し、貪欲に学びながら結果を出せるようにしたいと考えています。

もっと輝き、憧れられる存在になって

モータースポーツに興味を持つ

子どもを増やしたい

レースには多くの人が関わっています。車はレース後に解体され、すべてのパーツをメカニックが確認した後、次のレース前に再び組み立てるのですが、ネジの緩み一つなく完璧に組み立てないと、レース中に車が動かなくなるかもしれません。テスト走行中のセットアップも結果を左右します。僕が走って感じたことを正確にエンジニアに伝え、エンジニアが決めたマシンの変更を、メカニックが繊細に行うのです。レース中のタイヤ交換も、小さなミスがタイムロスを生んでしまいます。優勝した時はドライバーに注目が集まりますが、チーム全員が同じ重さの役割を担い、完璧な仕事をして、同じゴールを目指す。それが僕にとってのレースの魅力です。一方で、ドライバーにはチームを引っ張るという役割もあります。普段はフラットに何でも言い合える雰囲気ですが、最終的には「俺が行くから!」と自信に満ちた背中を見せることが大切だと思っています。

僕の大きな目標は、レーシングドライバーを目指す子どもを増やすことです。大谷翔平選手を見て野球を始める子がいるように、自分がもっと輝き、憧れられる存在になることで、モータースポーツに興味を持ってくれる子が一人でも増えるようにしたいです。

Column

一番印象に残るレースは、スーパーフォーミュラにデビューした2023年の最終戦です。プロとして結果を出さなければチーム内の椅子取りゲームに敗れてしまう、そんなシーズンで良い成績を残せず苦しんでいた僕にとって、精神安定剤のような存在だったのが、立命館の友人たちでした。一緒にご飯に行ったり、お風呂に行ったりして、ごくごく普通の、レースと関係のない話ができる仲間が、僕のストレスを大きく軽減してくれていたのです。結果に関わらず応援し続けてくれていたことも力になりました。

10人以上の友人が応援に来てくれた最終戦、僕はついに優勝することができました。友人が観客席で号泣していたと後で聞いて、本気で応援してくれる人がいることへの感謝、自分の努力で人に感動を与えられたことへの喜びを感じ、忘れられないレースになりました。

生徒主体の行事への取り組みは

レースのチーム

ビルディングにも通じる

僕は小学校から大学まで立命館で学びました。レースをするのが当たり前だったので、両立が大変だと思ったことはありません。プロになったのはレースをやめたくなかったから。「やめたくない」という気持ちの強さが僕の原動力となりました。

中高では、RSGFや文化祭、体育祭など生徒主体のイベントが多く、自然とリーダーになる人がいて、それを支える人がいて、衝突しながらもなんとか物事を進めたことが印象に残っています。その中で一人ひとりの本当の個性も見え、組織論みたいなものも学びました。今思えば、レースのチームビルディングに通じるものがあったと思います。

僕自身はバリバリのリーダー派でした。勝ちにこだわり、勝つためなら多少の犠牲もいとわないタイプです。一方で、僕と違う考えの人がいることも学びました。レースでは勝つことが絶対ですが、外に目を向ければ、そうじゃない価値観があるのは当然です。アメリカでも、ものの考え方や仕事に対する意識の違いを自然に受け入れられているのは、環境に対応する柔軟性が身についていたからだと思います。

高校はGLコース、大学は法学部に進学しました。レースのために大学をあきらめるなんて考えはまったくありませんでした。タイムや順位が支配する世界にしか居場所がないのはしんどいし、逆に何かが欠けてしまうのでは?と感じていたからです。僕は立命館での日々を楽しみ、一生の友人を得ました。今、立命館の友人たちと会うと、「会社どう?」など他愛のない話と共に、思い出話が尽きることはありません。

スペシャルインタビューを

もっと見る

- Home

- 時代を超えて〜挑戦する卒業生〜

- 太田 格之進 氏