2001年 卒業

高校で色々な挑戦をさせてもらえたおかげで、

面白いことを見つける嗅覚が

鍛えられたことに感謝しています。

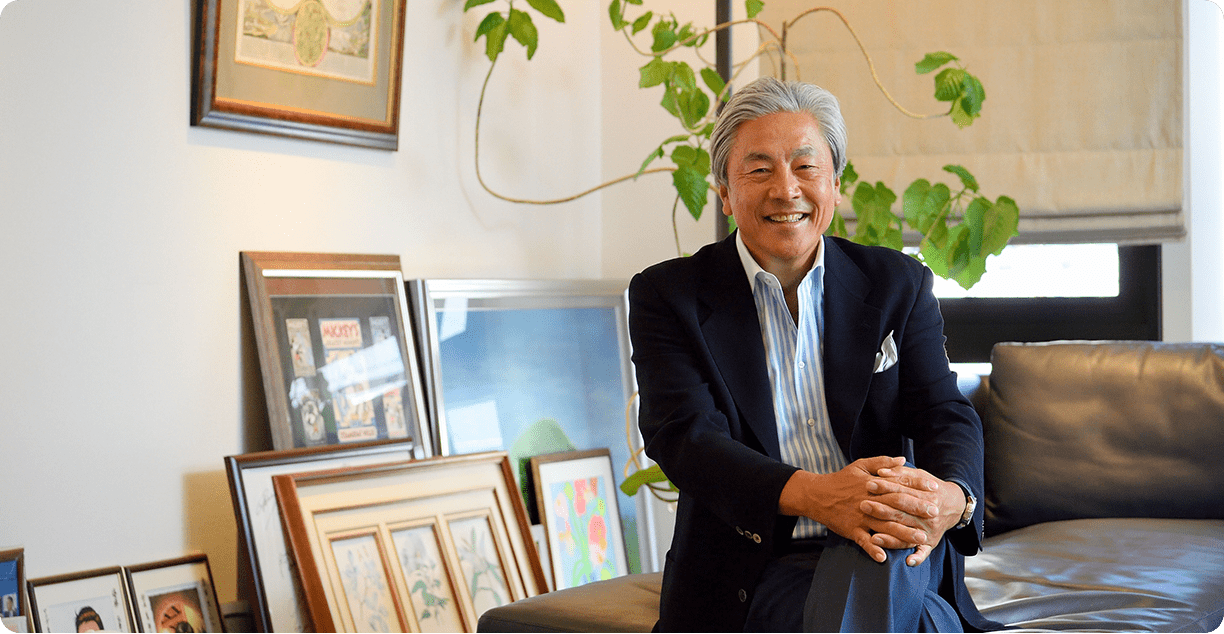

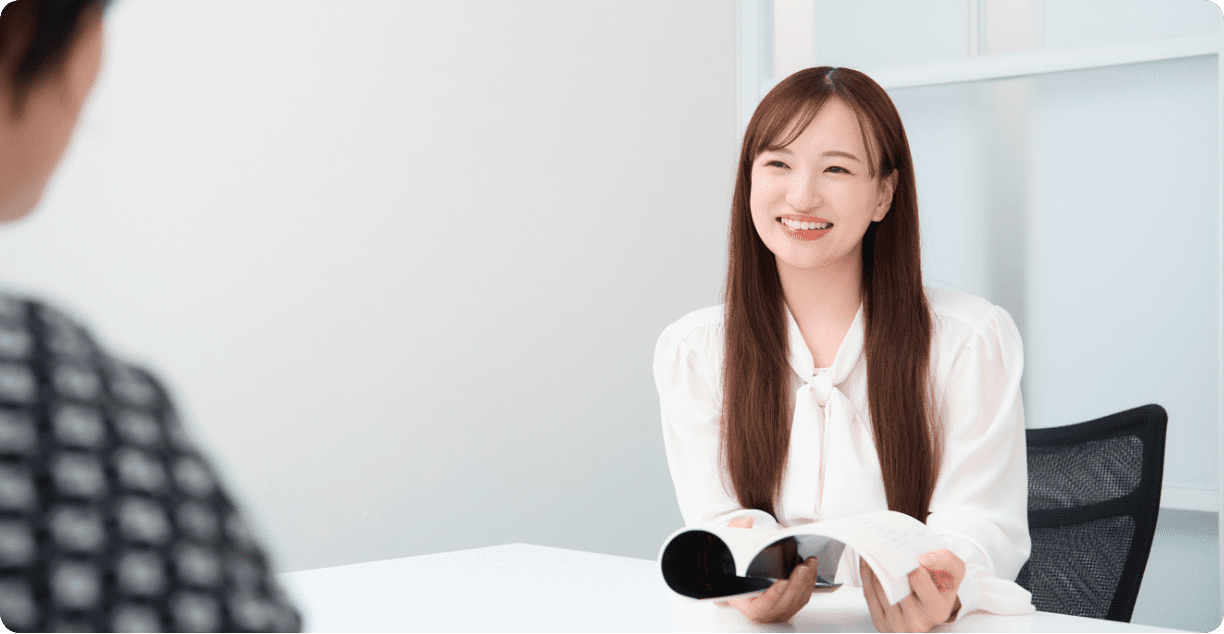

大山 牧子 氏

OYAMA Makiko

神戸大学 大学教育研究センター/

大学院国際文化学研究科 准教授

Profile

2001年立命館高等学校卒業。2017年京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員(DC2)、大阪大学教育学習支援センター 特任助教、大阪大学全学教育推進機構 特任助教、助教を経て、2022年より現職。専門は教育工学、大学教育学。

授業研究の知見を

大学教育の質向上に活かす

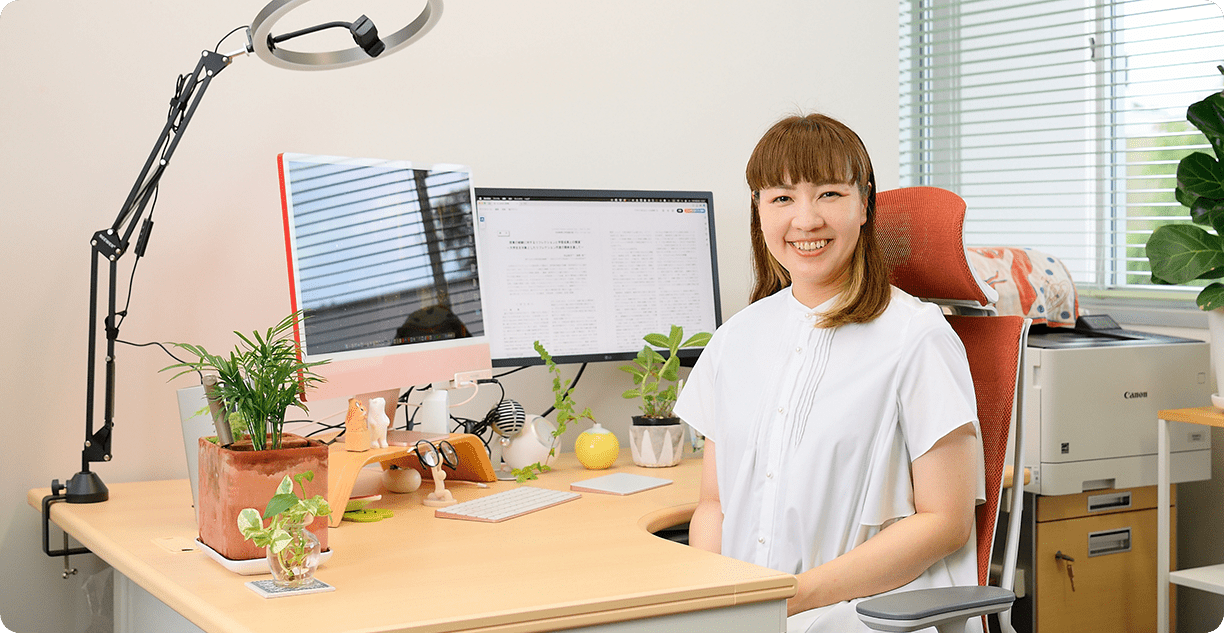

研究者として、教育工学という分野を専門としています。主に大学教育を対象に、システムやツールの力によって教育の質を高める研究です。中でも注目しているのは「リフレクション(振り返り)」。「今日の授業で何を学んだのか」「あの時ワクワクしたのはどうしてだろうか」などを振り返ることが、学生の学びにどう影響するかを解明すると共に、振り返りを支援するワークシートなどツールの開発も行っています。研究の知見を活かして、大学教育の改善にも関わっています。流行りの教育法をただ取り入れるのではなく、学生にとってどのような効果があるのか、先生の負担が大きすぎないか、さらにはこの方法が普及したらどうなるかもしっかり検証し、現場で使える研究になるよう心がけています。

高校生の時は興味の対象が幅広かったので、分野横断的にさまざまなことが学べる立命館大学政策科学部に進学し、大学院でも学びました。そこで出会ったのが、「教育×情報学」という分野です。人工知能をご専門とされる先生のもとで教育の未来にワクワクし、研究者になりたいと考えて、教育学が学べる京都大学大学院に入学。先の見えない道に飛び込むには勇気も必要でしたが、高校時代の経験から学んだ「面白いことはやっていい」という信念でつき進んだ結果、今があります。

生徒会活動に没頭した高校時代

本当に素晴らしい経験ができた

立命館で過ごした高校時代は、毎日が忙しく、充実していました。陸上部に所属しながら生徒会活動にも参加し、高2から高3の間は生徒会長も務めていました。昼休みにレジュメを作って生徒会室で会議、放課後は陸上部の練習、その後にまた生徒会室に戻って…いつ勉強していたんだろうと思うほどです。

生徒会の活動に参加したのは、入学直後に生徒みんなで計画したクラス合宿が最初のきっかけでした。学校で、高校1年生が泊まりの話し合いをするなんて、中学までの私には考えられないことでしたが、先生の後押しもあって実現でき、クラス全体が仲良くなれて「立命館では、きちんとやることさえやれば、どんなことだってできる!」そう強く思ったのです。生徒会活動の中では、校長先生、学年主任の先生、生活指導部長の先生、PTAの方などと議論し、相談に乗っていただいたこともありました。いろんな先生方と身近にお話しする機会があったことが、私の人生にとってすごくプラスになったと思います。

月に1度の学内協議会では、生徒からの要望と学校側からの要望を突き合わせ「生徒はここまでは頑張りますから、先生もこの要求を通してください」などの折衝も行っていました。合意した内容は責任をもって生徒に周知しなければなりません。会報を制作したり、当時は技術的にも難しかっただろう生中継の映像で伝えたり、生徒全員を巻き込もうと一生懸命でした。普通の高校生活ではできない、本当に素晴らしい経験だったと思います。私の対人スキルやパソコン作業のリテラシーなどは、すべて高校時代に学んだことが礎になっています。本当に楽しい3年間でした。

Column

生徒会長になったのは、それまでの生徒会長がすごい人たちだったので、あんな風になれたらいいなという気持ちからでした。深草の生徒会室は、個性豊かな生徒会のメンバーが集まり、それ以外の生徒もふらっと来たりしていて、とても居心地がよく、私はずっとそこにいたような気がします。パソコンもあったし、ギターも置いてありました。文化祭で先生方とバンドをしたことも印象に残っています。先生のリクエストでグループサウンズやチンドンバンドをやって、その後、ライブハウスでも演奏したことを憶えています。

当時は、こういう活動が好きかどうかなんて意識しないほど没頭していました。「やらされ感」はゼロ、ただただ楽しいから、やりたいからやってるっていう感じでした。

清和会幹事学年の代表幹事として

同級生と共に参加者700人を目指す

今年は卒業から25年目、清和会の幹事学年の年に当たります。私は学年の代表幹事の一人として、11月の総会・懇親会に向け、同級生と一緒に準備に当たっています。参加者数の目標は700人。お忙しい清和会の諸先輩方や中高の先生方にも協力をいただきながら、できるだけ多くの卒業生に声をかけようと頑張っているところです。イベントの素人がこんなに大規模な会を企画するなんて、まさに生徒会活動のようで楽しいです。再会した同級生は、それぞれの分野で活躍していて、すごいなあと感心することばかり。一人ひとりの得意なことを活かしながら、協力して準備を進めています。卒業生の皆さんにはぜひご参加いただきたいと思います。

大学の仕事もあり、1歳の子どももいるので、代表幹事になるのは大変だとはわかっていたのですが、これも「面白いと思ったことはやっていい」と思い、引き受けました。高校時代の生徒会活動も、研究者への道を選んだことも、清和会も、すべて私にとっては同じ「面白いと思ったこと」でした。面白いことなら、どんなに大変なことでも頑張れるし、必ず何かが得られる。それが立命館高校での経験から学んだことです。高校で色々なことに挑戦させてもらえたおかげで、「面白いこと」への嗅覚が鍛えられたことにとても感謝しています。

スペシャルインタビューを

もっと見る

- Home

- 時代を超えて〜挑戦する卒業生〜

- 大山 牧子 氏