多世代交流型運動空間による健康増進研究拠点

- 拠点リーダー

- スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 伊坂 忠夫 教授 (写真 左中)

- グループリーダー

- 情報理工学部メディア情報学科

西浦 敬信 教授(写真 左) - 経営学部経営学科

善本 哲夫 教授(写真 中央) - スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科

塩澤 成弘 准教授(写真 右中) - 理工学部建築都市デザイン学科

武田 史朗 准教授(写真 右)

- 情報理工学部メディア情報学科

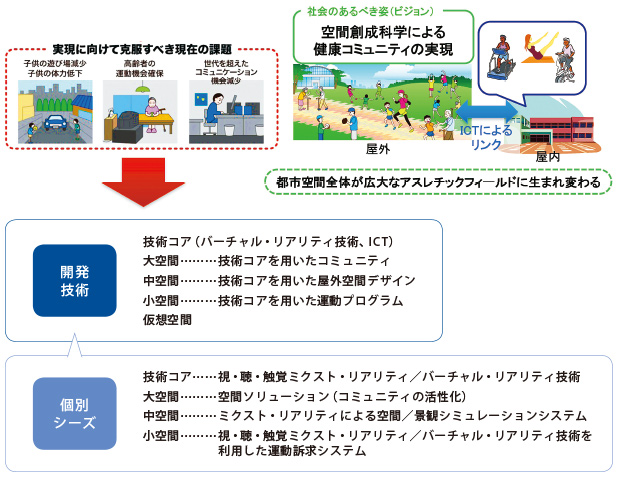

プロジェクト概要

「運動したくなる空間」の創成から

「地域コミュニティの賑わいの常態化」を導く

本研究拠点では、運動空間と人間とのインタラクションから創発される新たな機能や価値に着目し、そのメカニズムを解明するとともに、「運動したくなる空間」「異なる運動が共存できる空間」の創成に取り組みます。建物ではなく、空間から引き出される「機能やサービズ」に焦点を当てることで、特定の用途にしばられず、どのような建物、場所にも応用できる「開放系」の空間の創造が可能になります。利用者が能動的に使い方やサービスを導出したくなる条件やあるべき姿を探究し、一時的な賑わいの演出ではなく、「コミュニティの賑わいの常態化」を導く空間ソリューションを創出することが目標です。最終的には、「運動空間創成科学」という新しい学問領域を確立し、この拠点から世界に発信していくことを想定しています。

小空間から大空間まで、多様な空間で

運動誘発や行動の活性化をもたらす方法を探究

研究は、小空間、中空間、大空間と空間レベルことに3つの研究グループと、すべての空間創造のコアとなる技術開発を担うグループの4つのアプローチで進めます。経営学から理工学、情報理工学、スポーツ健康科学など、社会科学系、自然科学系の多様な領域の研究者が集まっていることも本研究拠点の強みです。

社会実装まで視野に入れて検討し

持続可能で健康な社会の実現に寄与する

本研究拠点の有意性は、理論研究に終始することなく、社会実装までも視野に入れて検討する点です。空間条件に左右されないレファレンスモデルを構築すると共に、その複合体である地域コミュニティの活性化、マルチユース運動空間の創造に結実させます。それを通じて「持続可能で健康な社会」の土台となる「健康の維持・増進」を図るとともに、「安全・安心なコミュニティ形成」の促進を目指しています。

持続性ある健康な社会の成功モデルを世界に示すことができれば、今後日本のように少子高齢化が進む世界の国々にも大きく寄与することができるはずです。

研究期間

研究活動進捗・成果