- Home

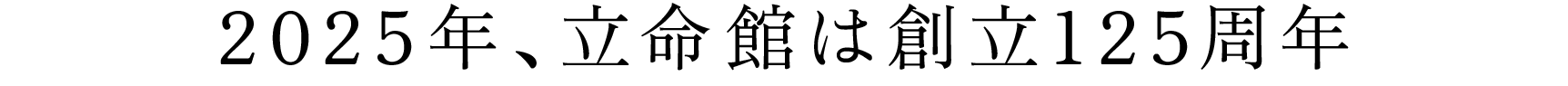

- AMBASSADOR

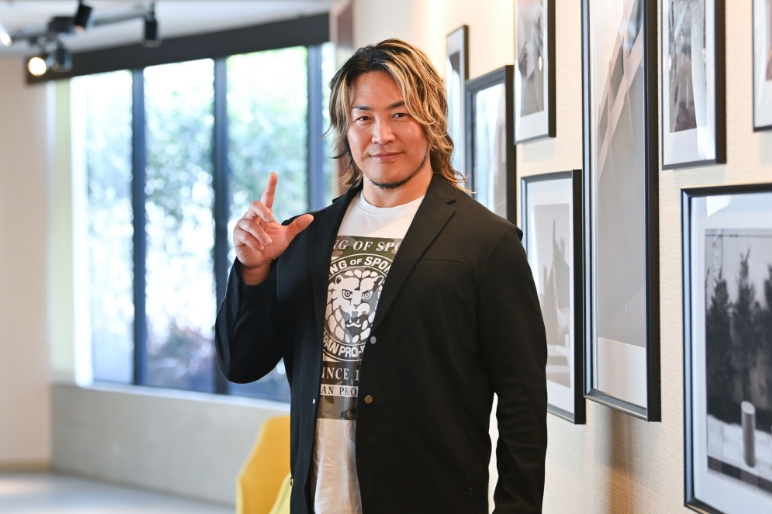

- 田中 美咲 氏

AMBASSADOR

好奇心をもって

社会課題に向き合い、

一歩ずつ、

自分が見たい世界へ

PROFILE

立命館大学産業社会学部卒業。ソーシャルデザイナー・社会起業家。東日本大震災をきっかけに非営利団体「助けあいジャパン」で福島県における県外避難者向けの情報支援事業を担当。2013年一般社団法人「防災ガール」、2018年2月に社会課題解決に特化したPR会社「morning after cutting my hair」、2020年には「誰もどれも取り残さない、オール・インクルーシブな社会の実現」を理念に掲げ、オールインクルーシブ経済圏の実現をめざした「SOLIT」創設。強みは、何事もおもしろがる力。

2011年の東日本大震災をきっかけにIT企業を退職し、社会課題を解決する「社会起業家」の道を歩み始めた田中美咲さん。福島県での復興支援、またその後、自身で防災啓発を行う一般社団法人の立ち上げを経て、現在はPRやファッションの角度から社会課題へのアプローチに挑んでいます。2018年にはForbes JAPAN「地球で輝く女性100人」に選出されるなど、国内外でその取り組みや活動に注目が集まる田中さん。現在の活動に繋がる産業社会学部時代のことや、未来への想いなどお話を伺いました。

社会へ向き合うことに目覚めた、

エンター団の活動

―立命館大学では、どのような学生時代を送っていましたか?

田中さん:いちばんの思い出はエンター団での活動ですね。エンター団とは、新入生が安心して学生生活を送れるよう、1回生の小集団授業に参加したり、学生生活全般を2・3回生がサポートする自治組織です。一般的に敬遠されがちな印象の自治活動ですが、立命館では志願しても入れないほど人気でしたね。活動の中ではワークショップもたくさんやるんです。例えばバーベキューを開催しそこでチームビルディングについて考えたり、なぜ戦争を止められないのかといった問いを議論したり。実践的な活動を通して、自分の考えを伝え、他者の意見を傾聴し、論理的な議論を重ねながら結論を導いていく力を育みます。社会に出てから必要になる対話やディスカッションスキルが身に付いたのはもちろん、社会を俯瞰して捉え、答えのない問いに対し自分ごととして向き合い、考えを深められたのはとても貴重な経験でした。この活動で、社会や組織に後ろからついていくフォロワーではなく自らがアクションを起こす側でありたいと考えるようになりました。

完璧は目指さず、ベターを考え、

何よりも自分が見たい社会へ

―社会課題に向き合う原動力はなんでしょう?

田中さん:最初は「なぜこんなにも変わらないのか」という怒りが出発点だったんです。それが徐々に仲間や周りからの応援が増えて「求められること」が燃料となり、時間を経た今は、純粋によりよい社会になるところを見たい!という自分の好奇心や願望で突き進んでいる感じですね。だから、仮に誰からも共感されなくても、きっと活動し続けると思います。

―思い通りに進まないことも多いと思いますが、どんな心持ちで挑んでいますか?

田中さん:ベターを見つけ続けるようにしています。社会課題は気候変動や社会情勢で状況が常に変化するので、完璧な解決はやはりどうしても難しい。だから、ベストではなくその時できるベターを考え一つひとつ取り組んでいくことが大切だと思っています。一歩先へ前進させるためには自分自身も常に学び続けることが必要です。時には、なぜそうなっているのか理解できない状況にも直面します。でも、その分からなさも楽しむ。すると、少しずつ、「あ、ここは変えられるかも!」と視野が広がり、物事が動き出していくんです。

―活動をする上で、自分自身の活かし方について意識していることはありますか?

田中さん:限られた人生の中で「田中美咲というリソース」をどこに配置すれば世界が良くなるのかを考えるようにしていますね。スポーツの監督のような目線で、スキル・経験値・立場を最大限に活かせる動き方を自分にさせるようなイメージです。どこかの企業に所属したりボランティアのような関わり方を選んでいない理由にも繋がるのですが、例えば1日の内、2時間ほど関わるより8時間みっちり入り込み、かつ自分で組織や活動を引っ張る方が私に合っているし、社会もグッと進むんじゃないかって考えているんです。もともと、大学時代から「自分で決めたい!進めたい!」という気持ちが強かったということもありますけどね(笑)。

「大きさ」よりも「本質」を

突き詰め、長く続く

ソーシャルインパクトを

―「ソーシャルインパクト」をもたらすために、何が大事だと思いますか?

田中さん:ここ数年、本物を意味するオーセンティックという価値観を大事に活動しています。社会課題って「こんなものを作りました」「こんなにたくさんの人に見てもらえました」など、作ったものや数字に目がいきがちです。インパクトの大きさももちろん大切ですが、何のためにやっているのか、表層的になっていないかを問い続け、突き詰めていくことが重要だと思っています。最近では、一見インパクトは大きくなくても、100年後も持続する可能性のある取り組みを行う会社が評価され始めているので、そういうものに目を向ける人がさらに増えてほしいですね!

―最後に、これから立命館大学と共同で取り組んでみたいこと、そして学生や校友のみなさんにメッセージをお願いします。

田中さん:社会課題って、忙しい日常だとなかなか向き合えなかったり行動を起こせなかったりしますよね。でも、社会で何が起きているか、例えばニュースやSNSで触れるところからでいいのでアンテナを張ってみてほしいです。個人としては、立命館の教授職に就く同窓の友人も出てきているので、共同研究や国際学会へのアプローチなどチャレンジしてみたいです。大学だからこそ起こせる社会的インパクトがあると思うので!社会に何か違和感を感じた時、私たちはそれを変える力を持っています。立命館の横の繋がりを活かせばできることはもっとあるはず。自分は一人じゃないんだと信じて、共に挑戦していきましょう!

AMBASSADOR

ご寄付のお願い

DONATIONS

“RITSUMEIKAN FOR SOCIAL IMPACT”

未知の時代を今までにない新しい視点で

切り拓く立命館学園の取り組みに、

是非皆様からのご支援をお願いいたします。