- Home

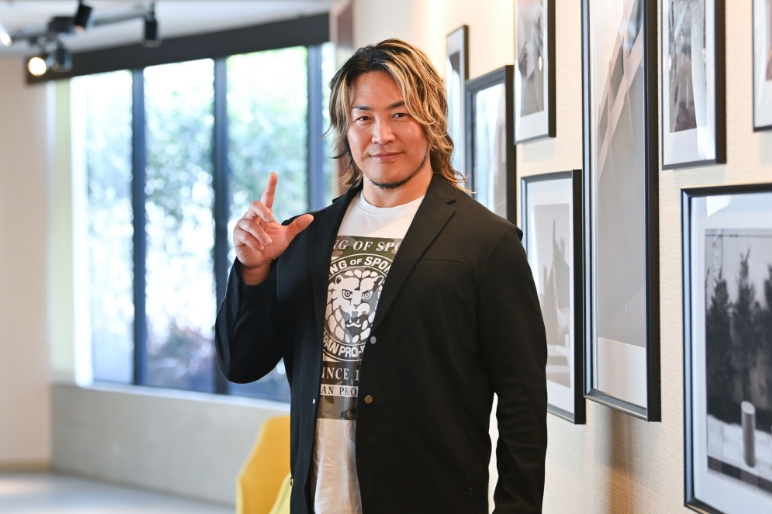

- AMBASSADOR

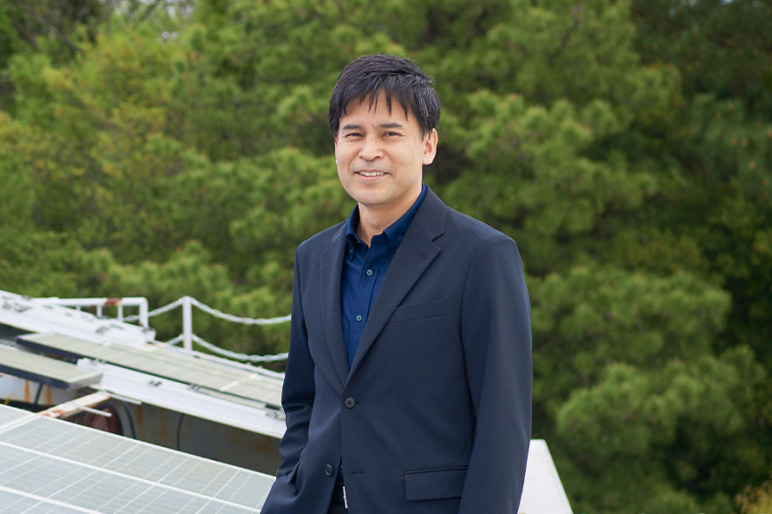

- 峯元 高志 教授

AMBASSADOR

日本発の次世代太陽電池で

社会を照らし、

環境・エネルギー問題に挑む

PROFILE

立命館大学理工学部教授。立命館大学理工学部電気電子工学科退学(大学院飛び級進学)、立命館大学大学院理工学研究科博士課程修了。大学時代より一貫して太陽電池の研究に打ち込む。現在は太陽電池の応用範囲を広げる軽量・フレキシブル化や実用サイズの太陽電池パネルの屋外実証評価に注力。YouTubeチャンネル「PVU -PhotoVoltaics University−太陽光発電大学」運営、科学的コンサルティングを行うベンチャー企業の経営など多角的なチャレンジを続けている。

理工学部在学中から太陽電池の研究に挑み続けている峯元高志さん。現在は立命館大学で教鞭を取り、太陽電池の期待の新素材「ペロブスカイト」の研究に奮闘しています。さらにコンサルティング企業の経営や太陽電池について解説するYouTubeチャンネルの運営も。太陽電池の研究を軸に様々な取り組みを行う峯元さんに、学生時代の思い出や太陽電池がもたらす未来の可能性などお話を伺いました。

生涯夢中になれる

テーマとの、幸運な出会い

―立命館大学では、どのような学生時代を送っていましたか?

峯元さん:環境問題・エネルギー不足解決の一手として期待される「太陽電池」というテーマに出会い、夢中で過ごした日々でした。研究について考えること、実験で得たデータを解析し、新しい発見をすることが楽しくて、未知のテーマへのチャレンジにワクワクしていました。大学院では企業との共同研究に参加し、朝早く家を出て夜遅く帰宅するというまさに研究一色でしたが、充実感に溢れていましたね。立命館の恩師から教わった「基礎を大事に」「研究を共にする人は仲間だから大事にすること」という言葉は今も大切にしています。最近は、装置を使えばボタン一つで分析やある程度答えも導き出せてしまうからこそ、何かエラーが起きた時にその原因に気づけなくなってしまう恐れがある。だから、特に基礎を大事にするということは日頃から学生に伝えています。

世界のすみずみへ太陽電池が

行き渡る日をめざして

―今、取り組んでいる研究テーマはどのようなものですか?

峯元さん:日本人研究者が発見した日本発の太陽電池素材「ペロブスカイト」を研究しています。現在の太陽電池の素材の主流は結晶シリコンと呼ばれるものですが、高効率かつ耐久性に優れる一方で、非常に重いという特徴があります。その重さゆえに設置場所も限られてしまうので日本では設置場所の確保も難しくなりつつあります。それに比べてペロブスカイトはインクを塗布することで形成できるので、軽いフィルム基板上に作り込むことができます。耐荷重が十分でない軽量な屋根の上などにも設置しやすく低コストに発電場所を増やせる画期的なものですが、耐久性に課題があります。耐久性さえ上がればエネルギー問題に大きく役立つことは間違いないため、劣化しにくくするためにはどうすればいいか、そのメカニズムを研究しています。

―ペロブスカイト太陽電池の普及が進めば、多くの場所で発電できそうですね。

峯元さん:実は、2025年の大阪・関西万博でもバスターミナルの屋根にペロブスカイト太陽電池が使われているんです。他にも、自動車や家の窓ガラスへの設置、作業着として使われるファン付きワークウェアに取り付けるなどの研究も進んでいます。ペロブスカイトインクをインクジェットでプリントすることもできるので、発電するアート作品を実現できる可能性もあります。実社会に行き渡るにはまだ道半ばですが、少しでも早く普及できるよう引き続き研究を頑張っていきたいですね。

―研究のかたわら、コンサルティング企業の経営やYouTubeでの発信など学外の活動にも積極的ですが、その理由を教えてください。

峯元さん:何か大きいことに挑戦をしようとしたら必ず協力者が必要ですから、そのための仲間づくりという面はあります。自分一人ではできることに限界があると思っていますし。その他にも、例えば企業へのコンサルティングでリサーチをお手伝いする中で、より実社会に近いニーズを知ることができたり、知識も増えて、本業での視野が広がります。YouTubeは、もともと太陽電池について学びたい人が正しい知識を得られる場所を作りたいという想いから取り組んでいるものです。研究の第一人者の方々をお呼びして、対談形式で太陽電池について解説しています。専門ではない異業種の方にも見ていただくことで、例えば建築や農業分野とのコラボなどにも挑戦していけたらいいなと考えています。

力・知恵・希望を集める、

ソーシャルインパクトの

ハブとなるために

―今後、研究者として挑みたい社会課題や起こしたい「インパクト」はありますか?

峯元さん:地球温暖化は、人類文明が招いたものだとするならば、私たち人類が対応するものと思っています。私にできることは、ペロブスカイトをはじめ太陽電池の可能性の追究です。もちろん太陽電池がすべてを解決できるものではありませんし、今後大量に排出される太陽光パネルのリユース・リサイクルなどの課題もあります。一方で、太陽電池による発電は従来の化石燃料由来の発電よりも格段にCO2排出量が小さいことが示されており、人類文明の持続可能性確保に有用な技術であると考えています。

―最後に、これから立命館大学が果たすべき役割や校友へのエールをお願いします!

峯元さん:いい意味での「敷居の低さ」が立命館の良さですよね。フランクな雰囲気とフットワークの軽い教員が多く、企業の方からしても声をかけやすいんじゃないかと思うんです。産学官の連携もスムーズにできるのではないかと。これから立命館が目指す「次世代研究大学」に向け、例えばペロブスカイトを企業と共同研究していくといった取り組みもどんどん進めていけるといいですよね。私たちがそこに集まる企業や研究者のハブの役割を担い、みんなで集まって議論や情報交換を活発に行う。その先に、社会実装の道も拓けると思います。みんなで知恵を絞り合い、力を出し合ってより良い社会を目指していきましょう。

AMBASSADOR

ご寄付のお願い

DONATIONS

“RITSUMEIKAN FOR SOCIAL IMPACT”

未知の時代を今までにない新しい視点で

切り拓く立命館学園の取り組みに、

是非皆様からのご支援をお願いいたします。