- Home

- AMBASSADOR

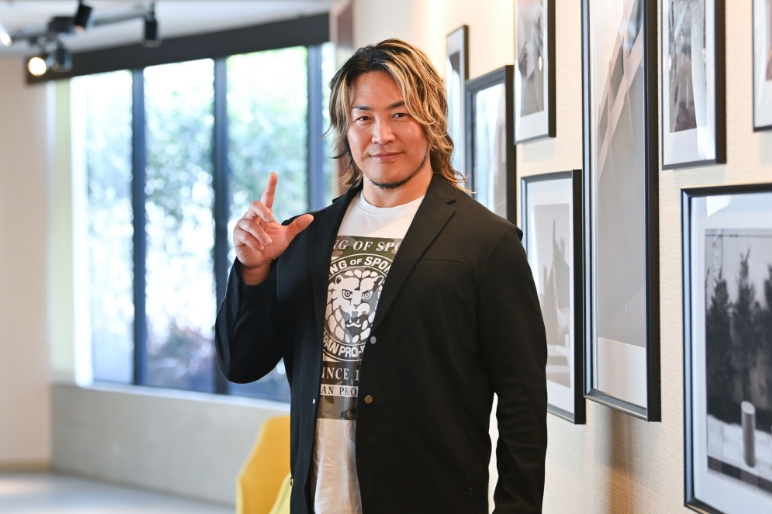

- 岡田 志麻 教授

AMBASSADOR

“自分の本心を知れる”システムを

人生を深く広げる、追い風に

PROFILE

立命館大学理工学部卒業。メーカーなどの研究職を経て2017年より理工学部ロボティクス学科で教鞭をとる。専門は生体工学。機械やロボットによって生活・人生の質の向上を目指し、安眠まくらや、心の距離メータを開発。他分野の専門職との共同研究も多く、広い視野から得た研究的知見を行政・福祉・婚活をはじめ幅広い分野で実践的に活かし、社会課題の解決にアプローチしている。

立命館大学理工学部の卒業生であり、現在は教授としてロボティクス学科で教鞭をとる岡田志麻さん。物理的刺激で変化しやすい人間の心身構造に注目し、「人間がより豊かに生きるきっかけとなる機械・ロボット」という視点で、システム開発に取り組んでいます。共感をデータで見える化する「心の距離メータ」など、ユニークな発想にも注目が集まる岡田さんに、学生時代や研究のこと、未来の目標などお話いただきました。

失敗なんて何もない、

という大発見

―立命館大学では、どのような学生時代を過ごしていましたか?

岡田さん:機械やロボットを研究するロボティクス学科で学びました。ロボティクスは元々は工学の一分野でしたが、世界で初めて専門学科を作ったのが立命館。なんて面白い大学や!と思って入学したら、先生方は非常にユニークな方ばかりでした。「とにかくなんでもやってみろ」と、言われるがまま実験にトライし続け、上手くいかなかったと思った時でも「その方法が合わなかっただけや。失敗ちゃうで!」と、決してネガティブにならない言葉と共に見守っていただきました。「失敗なんてない、とにかくやってみる」は一番の学びでしたね。「教科書も、論文も正しいかまずは疑え」ともよく言われました。学問って実は分かっていないことだらけだし、一人の人間が知れる範囲も限定的だから、学んだ知識が絶対的な真理とは限らないわけで。自分の無知に自覚的でいるからこそ、あらゆる人・モノから学び続けられる。研究者としてものすごく大切なことを教わったと思っています。

「こころの見える化」は

自分を知り、

人生を一歩踏み出すきっかけ

―今はどのような研究に取り組んでいるのですか?

岡田さん:専門は生体工学で、簡単に言うと「人」と「機械やコンピューター」をうまく繋ぐこと。ロボティクス領域ではロボットや機械を人間の思い通りに動かすための研究が主流ですが、私の研究は機械からの働きかけによって人をいい方向に変えていくものでベクトルが逆なんです。実は人の生体機能は少しの物理的刺激でたやすく変化します。例えば一定のリズムで上下する枕を使うだけで睡眠の質が上がり、不眠が治ったりするんですね。そしてそれは心も同様です。現在取り組んでいる「心の距離メータProject」は人と人がどれだけ共感し合っているかを脈拍の計測で可視化するシステムで、いわば「心の見える化」ができるもの。例えば会話をする時に、一人が手で口を覆いながら喋っているともう一方も同じように自然と口を覆うといったように、人は共感した相手と似た仕草をとるのですが、実は自律神経レベルでも同じことが起きています。共感し合っている時、相手の脈拍が早くなると自分も早くなり、遅くなった時にも同じようにシンクロしていくんです。無意識下のことですから本人たちは無自覚ですけどね。ちなみに、表面的には静かな会話のやりとりでも脈拍を測るときちんと共感し合っていたり、逆に一見話が弾んでいても実はまったく共感し合っていないなんてこともよくあるんですよ(笑)。

―研究にはどういった想いで取り組んでいるのでしょう?

岡田さん:誰かと相性が合う・合わないってパッと判断しがちで、合わないと思ったらそれ以上関わらなくなり関係が進みにくくなりますよね。そして、その判断基準は容姿や話し方などの第一印象だったり、「このタイプはこういう人」といった自身の限られた経験からの決めつけなどであることがよくありませんか?でも、もしその相手が実は深い関係を築ける可能性のある人だったとしたら、もったいないなって……。共感の見える化を行っていくことで、人と人が繋がるきっかけ作りができたらと思っています。温めていた構想を動かし始めたきっかけは、コロナ禍でしたね。オンラインでの交流しかできなくなり関係が深まりづらくなった学生たちを見て、現代に必要な研究だと感じたんです。

―無意識に築いていた壁や垣根をフラットにして人と人が繋がれるということですね。

岡田さん:私は「ウルトラダイバーシティ」と標榜しています。今ある偏見や差別の撤廃を目指すのがダイバーシティ(多様性)ですが、もはやそれを超えて、「多様性をみんなが当たり前に受け入れている世界線」で物事に取り組んでいこうよ!って。全ての制約や思い込みが取っ払われた時、私たちはどういう関係を作れるのか?想像するだけで楽しいですよね。中学生とおばあちゃんが一番の親友になるかもしれないし、地球の反対側にいる人と一番分かりあえるかもしれない。また、心の見える化の実現は、福祉や医療の現場での会話ができない方とのコミュニケーションなど様々な場面でも役立つ可能性を秘めているので、これからも広い視野で研究を進めていきたいです。

常識から解放された

チャレンジングなインパクトを

―今後、研究者として挑みたいことや起こしたい「インパクト」はありますか?

岡田さん:情報が溢れネットが生活の中心にある現代では、常に何かと自分を比較することになって、誰かと深く関係を築くことや、自分はどう生きたいか、自分にとっての本当の幸せとは何かを見つけ出すことが難しい側面もあると思うんですね。孤独感や生き方に悩んだり、希薄な関係や不毛な衝突が生じてしまうこともある。でも、他者と関わりながら自分の本心や人との違いなどを知ることで、生き方を見つめ直すきっかけになって人生がいい方向に変わっていくと思うので、その一助になれるよう研究で貢献したいです。また、いずれは国と国の相互理解をサポートできるところまで研究を押し上げたい。文化、歴史、言葉、国民性。背景の違いを理解した上でコミュニケーションをとれば、無用な諍いを減らすことができると思うんです。もちろんとても難しいことですが、平和を後押しする気概で挑みます。

―最後に、これからの立命館大学に期待することをお聞かせください!

岡田さん:世界初のロボティクス学科設立、大学では初となる産学での連携を行うなど立命館はとてもチャレンジングな大学です。今もその姿勢は変わりませんが、私の学生時代は突然大学の職員さんに手を引っ張られて産学連携できる企業探しに連れて行かれたほど破天荒でしたから、もっともっとはっちゃけられるはず(笑)。常にチャレンジャーとして誰もやっていないことに貪欲に挑む立命館であり続けてほしいですし、もちろん私自身も一研究者としてそうあろうと思っています。

AMBASSADOR

ご寄付のお願い

DONATIONS

“RITSUMEIKAN FOR SOCIAL IMPACT”

未知の時代を今までにない新しい視点で

切り拓く立命館学園の取り組みに、

是非皆様からのご支援をお願いいたします。