■「0泊2時間東北食べるツアー ~生産者と語ろう~」とは?■

自宅に届く東北自慢の食材とともに、生産者とオンラインでつながり、語りあう企画。食を通じて、東日本大震災から10年を迎える「東北の今」に触れる取り組みです。

立命館災害復興支援室の設置10年企画として、東北6県の農家・漁師の姿を伝え続ける「東北食べる通信」とコラボレーションした全6回のイベントです。参加された方々にとって、さまざまな気づきや学び、一歩踏み出す先のヒントにつながること、また、東北を応援する新しいつながりを模索します。

【 開催した全ツアーはこちら! 】

第1弾 岩手県山田町×赤皿貝※下記 第2弾 岩手県釜石市×ドンコ 第3弾 福島県桑折町×桃

漁船から生中継!山田湾を一望

「みなさーーん、こーんにちはー!」

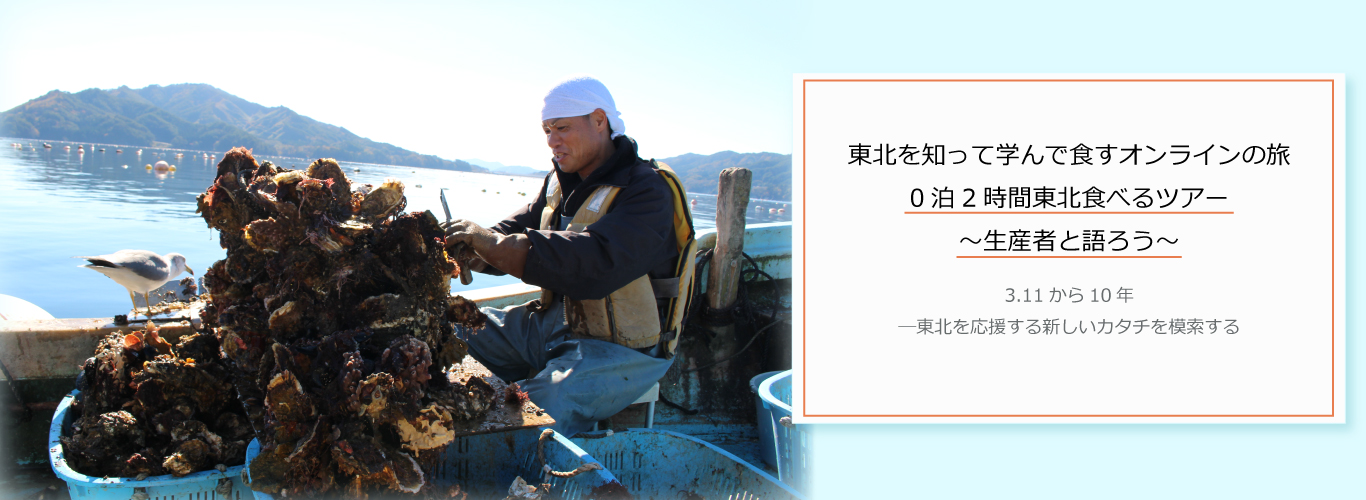

声とともに画面のカメラがオンになると、映し出されたのは、青空とともにあたり一面に広がる山田湾。

漁師の佐々木友彦さんの船から生中継で“旅”が始まりました。

赤皿貝は、牡蠣の養殖ととも一緒に水揚げされる天然物。牡蠣の養殖いかだからロープを引き上げると、沢山の牡蠣にわずかに付着した天然の赤皿貝が。佐々木さんは、水揚げされた貝を手に取りながら、赤皿貝の紹介や水揚げから市場に出るまでの流れ、貝に付着した生物などを紹介されました。風の音や波の揺れ、鳥の鳴き声がする海の上で、まるでその場にいるかのような、臨場感あふれる”生中継”が繰り広げられました。

今回の旅の舞台となった岩手県山田町は、東日本大震災で大きな影響を受けたまちのひとつ。佐々木さんは漁師として、長年牡蠣の養殖をメインに続けてこられましたが、東日本大震災の発生以降、赤皿貝の水揚げにも注力されています。佐々木さんからは、震災後、漁業が盛んな山田湾で牡蠣の養殖いかだの数が減ったことや防潮堤が強化されたことなど、震災前との変化などについてご説明いただきました。

当日は17名が参加。参加者は、画面越しの佐々木さんに赤皿貝や漁師の仕事に関する質問など、自宅に届いた「はじめての赤皿貝」を手元に置きながら、チャット機能を活用して積極的に質問をしていました。

佐々木さん直伝!赤皿貝の剥き方講座

船を港につけて、向かった先は作業小屋。牡蠣漁の工程、赤皿の部位や剥き方、美味しい食べ物のレクチャーをはじめ、傷みが早く市場に出回らない赤皿貝を遠方へ発送可能にしたエピソードなど、海や生物の知識に富んだ佐々木さんならではの解説をしていただきました。

参加者は、自宅に届いた「はじめての赤皿貝」を一緒に剥き、佐々木さん直伝の食べ方で絶品の赤皿貝に舌鼓。参加者からの「美味しい」という味の感想に佐々木さんから笑みがこぼれるなど、距離を越えた"つながり"が生まれていました。

佐々木友彦さんとのトークセッション

最後に、佐々木さんと参加者でトークセッションを行いました。佐々木さんからは、震災の影響で漁業にどのような変化があったのか、赤皿貝や貝の養殖を今後どのように展開されているのかなど、漁師の視点からさまざまなお話しをしていただきました。また、参加者から都度寄せられる質問にじっくり答えていただき、活発なコミュニケーションの場が生まれていました。

<参加者の声>(一部抜粋)

■「海とは無縁の場所で育ったので、漁師の方から直接お話しが聞けて新鮮だった」

■「下宿生のため天然物の沢山の貝を自宅で食べれて大満足」

■「漁師さんの普段のお仕事の様子を間近で見ることができただけではなく、Zoomを通して、リアルタイムで貝の剥き方を教わったり、対話できたりして、非常に充実した時間だった」

■「実際に東北に行ってみたいと思った」

■「“地域振興”などの視点からも、漁業をされている方の生の声を聞くことができ、大変勉強になった」

■「専門的な職業についている方の仕事に関するお話は興味深かった。あのようなインタビュー(双方向生中継の形式)でしか理解できないこともあると思った」