ニュース

2023年11月のニュース

2023.11.24

エグゼクティブレクチャーIでHPSC松林先生に2週連続の講義をしていただきました。

今年度から博士課程前期課程・後期課程ともに新カリキュラムがスタートしております。この秋学期、博士課程前期課程院生対象のエグゼクティブレクチャーIを、主に身体運動科学領域の1回生対象に実施しています。この科目は、スポーツ健康科学に関わる地域・企業・行政等の第一線で活躍している業界のスペシャリストによる講義を聴き、さらにディスカッションを通して、社会で活躍するための知識、経験、思考を学びます。特徴として、学外から講師を招き、講義内容を踏まえながら、受講生中心の討論形式で行うものとなります。

今月に入って2週連続で、ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)・国立スポーツ科学センター(JISS)の松林武生先生に講義をしていただきました。松林先生は、主に陸上競技の支援(日本が誇る、400 mリレーでのバトンパスをはじめ、トップアスリートの支援を実践されています)やフィットネスチェックの運用などの業務に携わっておられます。

最前線で現場支援と研究を往還して実施されている先生のお話に、受講生も惹き込まれていました。

今月に入って2週連続で、ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)・国立スポーツ科学センター(JISS)の松林武生先生に講義をしていただきました。松林先生は、主に陸上競技の支援(日本が誇る、400 mリレーでのバトンパスをはじめ、トップアスリートの支援を実践されています)やフィットネスチェックの運用などの業務に携わっておられます。

1週目は、HPSCの概要紹介、JISSの活動内容紹介がなされました。どのような支援と研究を実践しているのか、選手強化の流れの中で効果的な支援を達成するためにはどのようにすればいいか、心掛けを含めてお話いただきました。また、レース分析やフィットネスチェックの実際について、具体的事例を交えてお話いただきました。

2週目は、1週目に出された課題に対するグループ発表です。課題はオリンピック・パラリンピックに関する競技やフィットネスチェックなど4つあり、いずれも複数の選手のデータを想定した資料を分析して、いかに選手にフィードバックするか、グループで検討し、発表するものになっています。グループからの発表に対して、他の受講生は選手になったつもりで質問を投げかけます。

各グループのいずれも、様々に議論して、多面的な分析を実施していました。もっとも、初めての経験であり、分析には苦労したようですが、講義後の感想では、選手目線でどのように現場に還元するか、新たな視点に気付くと共に、そのような仕事のやりがいと責任感について、多くの学びを得たことが受講生から伺えました。

また、本講義は、スポーツ庁「先端的スポーツ医科学研究推進事業」 https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=3044の若手人材育成の一環として実施いたしました。当該事業で掲げている研究成果の競技現場への実装と次世代の中核を担う若手研究者の育成に対して、今回の松林先生の講義は本当に実りのあるものであったと思います。

また、本講義は、スポーツ庁「先端的スポーツ医科学研究推進事業」 https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=3044の若手人材育成の一環として実施いたしました。当該事業で掲げている研究成果の競技現場への実装と次世代の中核を担う若手研究者の育成に対して、今回の松林先生の講義は本当に実りのあるものであったと思います。

松林先生、お忙しい中、素晴らしいご講義をいただき、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。

2023.11.20

大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーⅡ」における公開セミナーのご案内

スポーツ健康科学研究科開講科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーⅡ」では、スポーツ健康科学に関わる地域・企業・行政等の第一線で活躍している業界のスペシャリストをお招きして、ご講演いただくとともに、ディスカッションを通して社会で活躍するための知識、経験、思考を学ぶことを目的としています。

12月21日(木)の本講義では、トヨタ車体クインシーズチームコーディネーター・ロンドンオリンピック銅メダリストの荒木絵里香氏、元下北沢成徳高等学校バレーボール監督の小川 良樹氏をお招きしてご講演をいただく予定をしております。今回のご講演は公開セミナーとして開催いたしますので、どなたでもご参加いただけます。

詳細については添付資料をご確認の上、申し込みは添付資料のQRコードから受け付けております。ぜひご参加ください。

2023.11.14

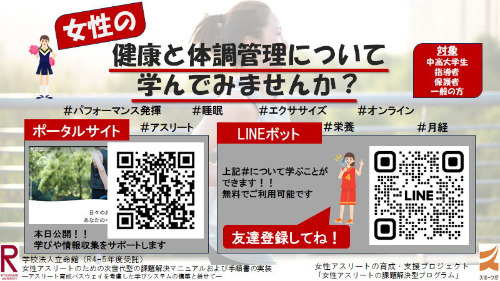

スポーツ庁委託事業 女性アスリートの育成・支援プロジェクト ポータルサイト・LINEボットの開設のご案内

学校法人立命館では、スポーツ庁委託事業 女性アスリートの育成・支援プロジェクト「女性アスリートの課題解決型プログラム」の採択を受けて、「女性アスリートのための次世代型の課題解決マニュアルおよび手順書の実装 ―アスリート育成パスウェイを考慮した学びシステムの構築と併せて―」をテーマに2022-23年度の期間、スポーツ健康科学部 伊坂忠夫教授、寺田昌史講師、下澤結花助手、情報理工学部 野間春生教授、西原陽子教授、松村耕平准教授、総合科学技術研究機構 杉山 敬助教、草川祐生専門研究員、を中心に受託事業を展開しております。

この事業の成果として、健康の維持増進、体調管理に関する情報、エクササイズ動画などを提供するポータルサイトならびにLINEボットを開設しました。

◆LINE登録 : https://line.me/R/ti/p/@640nxobz

分かっているようで分からないこと、何を聞いたら良いかわからないことも、LINEボットが回答してくれます。

中高生、先生方、指導者、保護者の方は、女性、男性に関わらず試して頂けると幸いです。短いクイズ(検定)もあり、学びの確認も出来ます。

身体へのリテラシーを高めてもらうことは、well-beingの基盤にもなります。是非、広めていただき、多くの方々の活用を願っております。

この事業の成果として、健康の維持増進、体調管理に関する情報、エクササイズ動画などを提供するポータルサイトならびにLINEボットを開設しました。

◆LINE登録 : https://line.me/R/ti/p/@640nxobz

◆ポータルサイト: https://athlab.ritsumei.ac.jp/

中高生、先生方、指導者、保護者の方は、女性、男性に関わらず試して頂けると幸いです。短いクイズ(検定)もあり、学びの確認も出来ます。

身体へのリテラシーを高めてもらうことは、well-beingの基盤にもなります。是非、広めていただき、多くの方々の活用を願っております。

2023.11.14

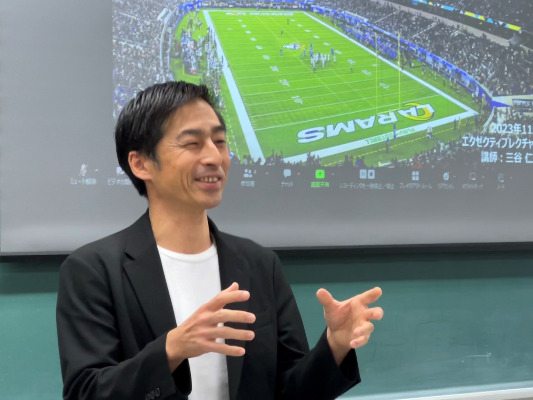

11月2日の大学院科目「エグゼクティブレクチャー」に、ファイターズスポーツ&エンターテイメント取締役で事業統括本部副本部長の三谷仁志さんを講師として迎えました。

11月2日の大学院科目「エグゼクティブレクチャー」には、北海道日本ハムファイターズのビジネス展開を担うファイターズスポーツ&エンターテイメント取締役で事業統括本部副本部長の三谷仁志さんを講師として迎えました。三谷さんは北海道北広島市に立地する、開閉式天然芝スタジアム、ES CON FIELD HOKKAIDOを中心とする敷地面積32haに及ぶ今話題のボールパーク、HOKKAIDO BALLPARK F. VILLAGE実現の立役者の一人です。

立命館のオウンドメディア、shiRUtoに掲載された三谷さんへのインタビュー記事、「エスコンフィールドとFビレッジが目指す新たなスポーツコミュニティ構想」にはボールパークに懸ける北海道日本ハムファイターズの思いが著されています。しかし、HOKKAIDO BALLPARK F. VILLAGEとES CON FIELD HOKKAIDOの「凄さ」は自ら見て経験して初めて理解できるもの。現地への訪問を強く勧めます。

立命館のオウンドメディア、shiRUtoに掲載された三谷さんへのインタビュー記事、「エスコンフィールドとFビレッジが目指す新たなスポーツコミュニティ構想」にはボールパークに懸ける北海道日本ハムファイターズの思いが著されています。しかし、HOKKAIDO BALLPARK F. VILLAGEとES CON FIELD HOKKAIDOの「凄さ」は自ら見て経験して初めて理解できるもの。現地への訪問を強く勧めます。

さて、講義では、日本製鉄によるJ1鹿島アントラーズのメルカリへの売却額16億円が妥当か、という受講生への問いかけから、チームの価値評価をめぐる日本とアメリカとの違いをきっかけに、プロスポーツビジネス市場の日米の在りように着目しながら、資本主義経済のもとでのプロスポーツビジネス発展の方向性についての問題提起がなされました。三谷さんの講義を聴いて私は、「スポーツは公共財である」として、一般のビジネスとは一線を画し、「顧客の創造」に至る思考やプロセス、すなわち市場の価値創造と拡大に目を向けず、水平的平等思考による「公共性」が強調される嫌いのある日本のプロスポーツビジネス界に変革を促す必要を強く感じました。(文:種子田穣)

2023.11.09

2023年10月30日(月)に「スポーツカウンセリング」の授業にて、東洋大学 江田香織 准教授をお招きし、スポーツカウンセリング領域における、アスリート心理サポート事例に関してご講義いただきました。

2023年10月30日(月)に「スポーツカウンセリング」の授業にて、東洋大学 江田香織 准教授をお招きし、スポーツカウンセリング領域における、アスリート心理サポート事例に関してご講義いただきました。

講義の中では、アスリートを支える心理サポートについて、「メンタルトレーニング」と「スポーツカウンセリング」の持つ異なる専門性やその理論的背景について教えて頂きました。また、実際のスポーツチームを対象とした「箱庭療法」を用いた心理サポート事例についてご紹介いただきました。この事例では、チーム内の相互理解、信頼の欠如に課題のある組織が、現実世界とは異なる「箱庭」という空間を通して無意識の領域を扱い、イメージなどを上手く活用しながら、心の葛藤や不安などを互いに表現することによって、課題の解決を目指す様子が説明されました。現実の世界では分かり合えない、また現実の世界ではぶつかり合えない組織が「箱庭」の中で融合していく過程を受講生は大変興味深く聞き入っていました。

また、個人を対象とした事例においては、競技の不調を主訴とする女性アスリートが、「箱庭」の中で少しずつ自身の本質的な欲求を表現し解放されることによって、主体性を取り戻す様子が説明されました。過剰に物事をコントロールしようとしてしまう特性から、食行動に現れていた強い不安感がおさまるにつれて、競技の不調も改善していく過程が示されていました。このように、スポーツカウンセリング領域では、主訴の背景にある心の訴えを理解していくことが、状況改善に繋がります。

アスリートの心の葛藤を身近に感じさせていただける大変丁寧でわかりやすい授業をしてくださった江田先生に、改めて心より感謝申しあげます。大変貴重なお話をありがとうございました。