大学院生の声

昼夜・春夏秋冬を問わず

歩行者を見つけられるAIを作りたい

奥田 将登

理工学研究科 電子システム専攻 電子システムコース 2回生

ネットワークLSIシステム研究室所属

岐阜県出身。ドライブと神社巡りが好き。特に休日は自分の車で長距離移動をし、各地の名所で趣味の写真撮影を行っている。課題や研究に行き詰った際は、大学BKCキャンパスから比較的近い京都周辺をよく観光。

- 正課

- 課外活動

- 就職活動

-

学部1~3回生

低回生では、自分の基礎力の不足を自覚する期間でした。特に1回生の時は、図書館や「駆け込み寺」と呼ばれる先輩に質問できる場所を活用し、基礎をしっかり固めることに努めました。また、駆け込み寺で知った西園寺記念奨学金も、モチベーションを高く維持する助けとなりました。その後、オンライン授業が始まり、友人との繋がりの大切さを改めて感じる期間となりました。自主的に取り組んでいた競技用プログラミングの過去問を友人と一緒に解くことで、共同開発に近い経験を得ることができました。また、広い講堂でのスライド発表を経験したことで、学会発表などでも緊張せずに発表できるようになりました。低回生のうちに様々な経験を積むことができたおかげで、その後の研究や就職活動にも大いに役立っています。

-

学部4回生

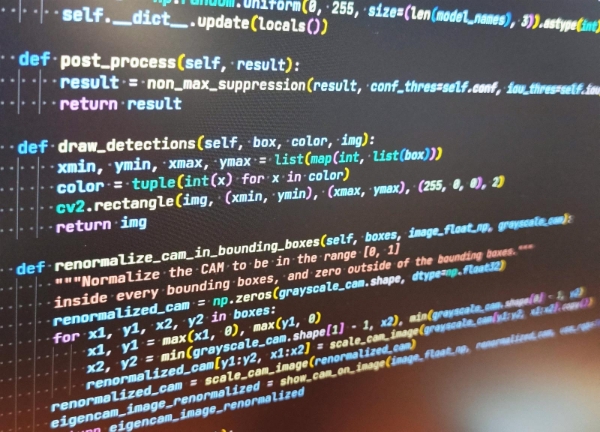

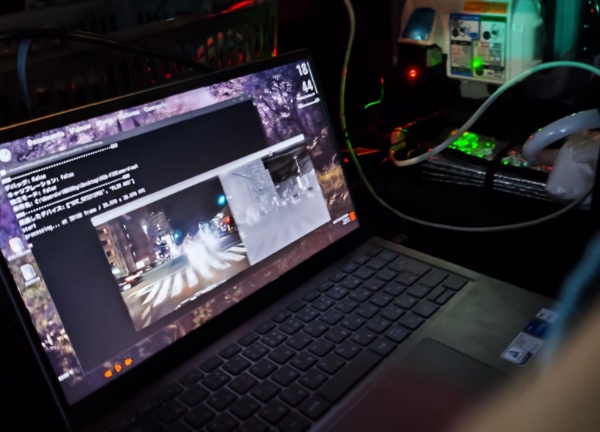

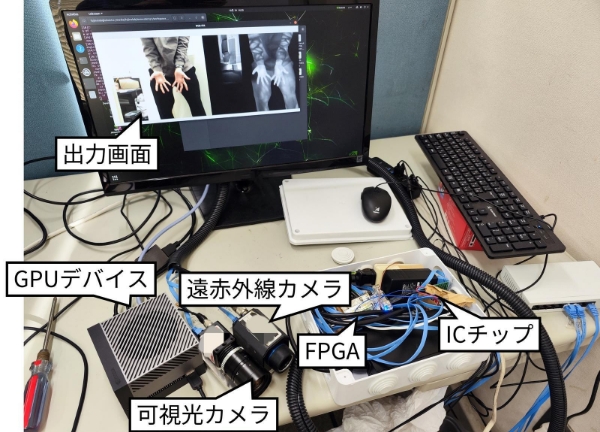

1年をかけて一つの題材の研究を行い、最終的な成果を発表する一連の流れを体験しました。研究の題材は、可視カメラと遠赤外線カメラによる歩行者検出です。遠赤外線カメラは熱や温度を可視化でき、特に夜間に鮮明に歩行者を映し出せる利点があります。研究過程では、カメラを車載して撮影し、歩行者のデータを集めることに苦労しました。また、新しいソフトウェアとハードウェア環境を立ち上げ、それを基に解析を行う楽しさと、必要な知識の幅広さを実感しました。研究で利用する深層学習や画像処理、ネットワーク系の講義は、早期履修制度を活用して学びました。

-

博士課程前期課程

1回生学部生時代に就職関連のリサーチを行った際、自分の知識や技術不足を感じたため、早い段階で大学院への進学を決めました。春と秋には学会にも参加しました。ウィーンでの学会発表では、季節による温度差を題材にした研究が評価されました。この経験を通じて、研究における着眼点の重要性を改めて感じました。また、英語力をフル活用する生活には多くの課題がありましたが、会場では様々な考え方や知識を持つ人々と交流することができ、自分の意識を変える一歩となりました。

-

博士課程前期課程

2回生在学中に外部から見られる形で研究成果を残したいという思いから、オープンな国際論文の執筆を決めました。査読を受ける中で、外部から見た時に自分の研究に足りない部分を指摘されることが非常に有意義で、学会での質問以上に自分の研究と多角的に向き合うことができました。結果的に論文は採択・掲載され、在学中に貴重な体験をすることができました。これから研究を始めたいという人には、国際学術雑誌への掲載を最終目標として取り組むことをおすすめします。

-

- 塾講師のアルバイト

-

課外活動

塾講師のアルバイト

アルバイトとして塾講師を担当していました。担当していた生徒が合格するまでを見守り、最終日に感謝されたことが今でも印象深いです。

- コンペティション

への参加 -

課外活動

コンペティションへの参加

友人と競技用プログラミングのコンペに参加して、切磋琢磨していました。研究や就職活動に非常に活きています。

-

- TA(ティーチング・

アシスタント)・ES

(教育サポーター) -

課外活動

TA(ティーチング・アシスタント)・ES(教育サポーター)

TA・ESを担当しました。 主にテスト監督や採点を行い、先生方の補助をおこないました。

- TA(ティーチング・

-

-

- インターンシップ

-

就職活動

インターンシップ

インターンシップに参加。いくつかの企業で業務と研究の違いや、周りとのディスカッションを経験しました。研究室では先輩や同期との情報共有もあり、自分のやりたいことを絞ることができたと思います。

- 就職活動

-

就職活動

就職活動

学会発表や学術誌論文の執筆など、研究活動と就職活動を並行して行いました。オンライン参加も活用しつつ、最終的には内定通知をもらうことができました。自己アピールの際には、研究活動での苦労とそれに対して自分がどう対処したかを、主観と客観の両面から整理して見つめ直す良い機会となりました。

-

物事を多角的に見て、

スペシャリスト同士を橋渡しする研究者に

研究活動を通じて、専門知識を組み合わせたり応用したりすることが自分にとっての楽しさだと気づきました。センサーを含む末端部分だけでなく、それらを統合管理するソフトウェアやハードウェアのシステムに関わる技術者を目指しています。就職後もこの目標を意識し、研究開発に没頭したいと考えています。