ニュース

最新のニュース

2018.10.23

角本ゼミ集中セミナーが「AI・ロボットの発展と民法政策の変動」ヒアリング調査を実施

3回生の角本ゼミ(政策構想演習)では、「AI・ロボットの発展と民法政策の変動」をテーマと定め、その研究の一環として2018年9月10日から12日にかけて、東京都及び千葉県柏市での民間企業・公共団体のヒアリング調査、慶應義塾大学法学部山本龍彦ゼミとの合同ゼミを行いました。

9月10日

東京都千代田区永田町所在のNTTドコモ本社を訪問し、ヒアリング調査を行いました。まず、ソリューションルーム「フューチャーステーション」では、近未来人数予測システムを活用したAIタクシーについて説明を受け、仮想現実(VR)、複合現実(MR)等の新技術を体験しました。

その後、サービスイノベーション部の開発担当者から、未来の新たな住宅のあり方を模索する、現在実証実験中の「未来の家プロジェクト」について説明を受けました。このプロジェクトは、横浜市といった地方公共団体や富士通・資生堂等の多くの民間企業との共同事業であり、AI・IoT技術を用いて、“住むだけで健康になる”住宅を開発しようという革新的な取組みです。具体的には、体温・ストレスを測るセンシング機能や、その日の気候・心理状態に合わせてコントロールされる照明やカーテン等、様々な最新設備が搭載されているとのことでした。

9月11日

午前中は宿泊した『変なホテル浜松町』にてヒアリング調査を行いました。このホテルは、フロント業務にアンドロイドを活用する等、実験的な取組みを積極的に展開する点が特徴です。ここでは、人による業務を中心としたホテルと機械による業務を中心としたホテルの「効率性」や「サービスの質」の相違について説明を受け、人と機械の共生を目指す経営ビジョンについて聞くことができました。

午後は、慶応義塾大学(三田キャンパス)を訪れ、山本龍彦ゼミ(憲法)との合同ゼミを行いました。まず、山本教授から、ビッグデータを活用してAIが人間をプロファイリングする社会における「個人の自由及び尊厳」(特にプライバシー・自己決定)に関する課題について講義を受け、それをもとに両ゼミ生間で議論を繰り広げ、その後の懇親会で親睦を深めました。

9月12日

この日は千葉県柏市に移動し、柏の葉スマートシティを訪問しました。この街は「世界の未来像を作る街」をコンセプトに公・民・学が連携しつくっているものです。

午前中は、三井不動産主催のスマートシティツアーに参加し、多くの施設を見学しました。具体的には、地域一帯のエネルギーの管理を行う「柏の葉エリアエネルギー管理システム」や、予防医療を基本として地域の健康を見守る「街のすこやかステーション」、多様な人材の交流からイノベーションを生み出すための施設である「KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)」等の様子を知ることができました。

午後はアーバンデザインセンター柏の葉(UDCK)の方から、地域のまちづくりのあり方について話を聞き、そこでは、公・民・学が連携するまちづくりの、柏の葉スマートシティにおける実例や、柏市の別地域におけるまちづくりの今後の方向性について学ぶことができました。

この3日間で角本ゼミの学生たちが得たものは、AI・ロボット技術の発展・普及に取り組む現場の実情とそれに伴い発生しうる課題に関する知見、そして、その課題解決に取り組む人々とのつながりです。新技術の発展・普及に伴い、様々な課題に直面するだろうこれからの社会における、よりよい法政策のあり方を模索するために、我々は今回の経験を活かしていこうと思います。

2018.10.23

「政策実践研究プロジェクト・フォロワー」台湾プロジェクトが現地調査を実施しました

政策科学部2回生の「政策実践研究プロジェクト・フォロワー」台湾プロジェクトは8月26日から9月1日の一週間、台湾にて現地フィールドワークを行ってきました。

今年の台湾プロジェクトの研究テーマは、近年世界中から注目を集めている「台湾の脱原発政策について」と「台湾のLGBTについて」です。この2つのテーマをそれぞれグループごとに分かれて研究を進めてきました。

今年度は高雄に3日間、台北に4日間滞在しました。高雄ではまず中山大学を訪問し、お互いの国の原子力発電・LGBTに関する現状や課題についてワークショップを行いました。最後にアンケート調査を行い、現地の学生の考えについても触れることができました。夜は夜市へ行き、台湾の空気を感じながら夕食をとりました。 8月28日には「地球公民基金会」を訪問し、台湾の脱原発についての現状や課題についてお話を伺いました。その後高速鉄路に乗って台北に向かいました。

中山大学での学生報告

地球公民基金会

8月29日午前中は、「緑色公民行動連盟」を訪問しました。緑色公民行動連盟は反原発運動に取り組んでいるNGO団体で、実際の活動内容や台湾での脱原発に関する現状など様々なことを知ることができました。直接お話を伺うことで現地の人たちの考えなど日本での調査だけでは見えてこなかった部分まで知ることができ、とても有意義な時間を過ごせました。その後昼食をとり、午後には「台湾性別平等教育協会」を訪問しました。ここでは台湾のLGBT教育についての話を伺いました。現地で実際に活動している方の話を伺うことで、より深い知識を身につけることができ、今後の研究に向けて参考になる点を多く得ることができました。夕方には台湾大学に行き、キャンパス内の見学をしました。

緑色公民行動聯盟

台湾性別平等教育協会

8月30日は午後から台北大学とのワークショップを行いました。中山大学と同様、LGBT・原発のそれぞれの国の現状・課題について報告し合いました。参加者の中には院生の方もおられ、今後の台湾への政策提言にまで至るなど私たちとしてはさらなる知識を得ることができ、とても内容の濃いワークショップを行うことができました。夕食は台北大学の方にピザやフライドチキンを振舞っていただき、台北大学の学生の方たちと一緒に食事をとりました。台北大学の学生の人の中には日本語を話すことのできる人もおり、日本語や英語を使いながらお互いの趣味や大学生活について話したり、連絡先を交換したりなど各々実りのある時間を過ごしました。

台北大学での集合写真

8月31日は午前中に総統府、228記念館、龍山寺。午後からは十分、九份と台湾の歴史ある名所や観光地を訪れました。

今回台湾に実際行ってみて2つの研究テーマにそって活動してきましたが、LGBTに関しても、脱原発に関しても、現在世界中で挙げられる課題であり、今後の行方は世界中が注目しています。台湾でのフィールドワークで得られたものをもとに今後日本がどうあるべきなのかを考え、後期のポスターセッション・報告書の作成に取り組んでいきたいと考えています。

(台湾プロジェクト 橋本泰希)

2018.08.30

「モンゴルの外交政策」と「ドローンによる空のイノベーション」合同オープンリサーチを開催

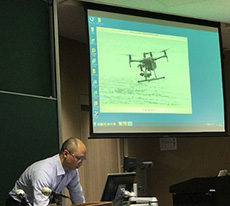

2018年5月31日、モンゴル国立大学国際行政学部長であるバットルガ・スヒー教授および立命館アジア太平洋大学の銭学鵬准教授を大阪茨木キャンパス(OIC)にお招きし、宮脇研究室と周研究室主催、立命館サステナビリティ学研究センターと立命館大学地域情報研究所共催のオープンリサーチが開催されました。バットルガ教授は「モンゴルの外交政策」(第一部)、銭准教授は「空のイノベーションとサステナビリティ―ドローン産業の未来」(第二部)というタイトルでご報告されました。

第一部においては、モンゴルの内政、外交政策について報告が行われました。前半はモンゴルの外交政策に関して、後半は長年同教授が研究の対象とされてきたモンゴルにおけるイスラーム復興運動の現状について報告がなされました。

モンゴルの外交は、隣国である中国およびロシアとのバランスの取れた外交関係を築くことを基本方針としています。中国、ロシア両国に過度に依存することなく、日本、米国、そして欧州諸国はもちろん、ASEAN地域フォーラム(ARF)への参加、欧州安全保障協力機構(OSCE)への加盟に見られるように、「第三の隣国」関係を発展させることがモンゴルの外交政策の基礎をなしています。

モンゴルは人口、318万人のうち、95%をモンゴル民族が占めますが、ウランバートルから西方に1300km離れた場所にあるバヤウルンキー県には約10万人のカザフ民族が暮らしています。彼らはイスラーム教を信仰しており、街中には多くのモスクが見られるといいます。バットルガ教授は、近年、同地域でイスラーム儀礼の実践面をめぐり、世代間で解釈のずれが生じてきていることを強調されました。これまでバヤウルンキー県のカザフ民族は、地域独自の解釈に基づいたイスラーム儀礼を実践してきました。しかしながら、近年、中央アジアなどの地域に留学する若者が増え、そこからイスラームの儀礼、作法を持ち帰った若者がバヤウルンキーの伝統的解釈に異論を唱えるなど、現地では再編の動きが見られてきているといいます。

同教授のご報告は示唆に富み、普段の報道ではわかりにくいモンゴルの内政、外交両面にわたる現状を深く掘り下げるものであり、モンゴルの特殊な文化、地理性と内政や外交政策の関係について深く考える貴重な機会となりました。

バットルガ・スヒー教授

バットルガ・スヒー教授

第二部では、銭学鵬准教授に、ドローン産業に関する最新の研究動向についてご紹介頂きました。

近年、小型無人航空機(ドローン)産業は、最も注目されているイノベーション分野の一つとして成長し、多くの産業と社会に変化をもたらしています。さらに、Society5.0の実現に向けた人間中心のスマート社会に向け、ドローンは今後の移動革命の実現およびデータ利活用の推進に中心的な役割を担おうとしています。特に、グローバル・サプライ・チェーンの物流・商流・情報流の三つの側面において、地方創生の糸口として、地方自治体が積極的にドローンを取り入れ、ドローン特区も設立されることにより、あらたな情報流とサービスが見込まれます。一方、ドローンが直近5年間で急速に発展し、技術のみならず、法規制などソフト面の課題も浮上しました。サステナビリティへのトランジションはイノベーションに左右されるため、ドローン普及に対する各国・各地域・企業組織の対応は、まさにイノベーションの研究にとって貴重な国際的対象事案とも言えます。

現在、ドローンは最新の技術として様々な分野(農業、観光、捜査、測量、スポーツ、新聞報道など)で応用されています。しかし同時に、ドローンの応用は安全と法規制などの課題に直面しています。銭教授は立命館アジア太平洋大学ドローン研究会の副会長として、ドローン産業発展の方向性やドローンソリューションに関する研究を着実に進めており、ドローンをどのように安全で合法的かつ有効的に利用できるかについて、参加した院生たちに重要で大きな政策課題を提起することとなりました。

銭准教授講演中

銭准教授講演中

2018.08.30

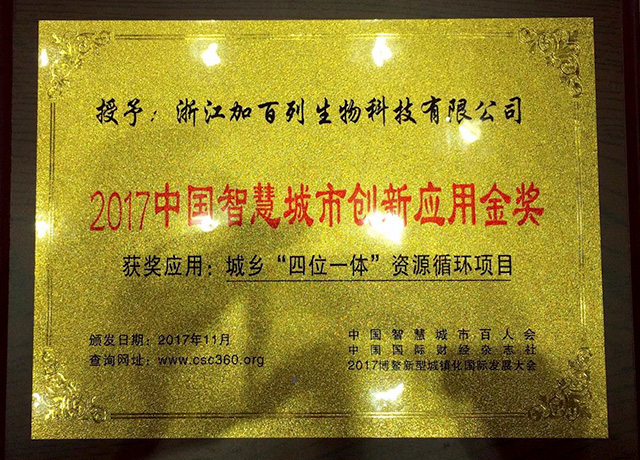

オープンリサーチ「激動の中国環境ビジネスとシステムイノベーション」講演会開催―大学院修了生の創業経験談

5月10日、立命館低炭素戦略研究会主催し、立命館サステナビリティ学研究センターと立命館大学地域情報研究所共催のオープンリサーチ「激動の中国における環境ビジネスとシステムイノベーションー中国での創業経験談」を茨木キャンパスC471で行いました。ゲストスピーカーとして、2009年政策科学研究科は博士前期課程修了生の張冲さんをお招きしました。2012年に浙江省湖州市で「加百列生物科技株式会社」を創業。「産廃問題」に直面する中国の環境汚染問題の解決を求めています。張さんは政策科学研究科へ留学した経験を生かし、激動の中国における壮大な環境ビジネスチャンスをつかみました。現在、自身の企業が推進する都市農村生活ゴミ処理システムを紹介しました。

現在、中国は「空気、水と土壌」の汚染問題に直面しています。中国国務院から2013年、2015年と2016年に発表された「大気十条」「水十条」および「土十条」政策は壮大な環境ビジネスチャンスです。

現在、世界4分の1のゴミは中国が占めます。従来の埋め立て型のゴミ処理方法は、すでに破綻し国にも多大な負担です。張さんは、「ゴミを処理する」の観点に留まらず「どのようにゴミを処理して中国式の循環型リサイクルシステムを構築できるか」を常に念頭に置き解決策を探求しています。

浙江省浦江県(※)と「加百列生物科技株式会社」を連携してモデル事業を展開させるシステムを発想しました。政府と企業の連携を通じて浦江県のゴミ処理は、全県のゴミを一カ所の埋立地に運搬してから処理する「集中型」から、20ヶ所のゴミ処理場でそれぞれ粉砕して処理する「分散型」へ移行させました。さらに、ゴミ収集の事前に、各自分別を行っています。従来の「燃える」「燃えない」のゴミ分別の仕方ではなく、農民に馴染みの「腐敗できる」「腐敗できない」でゴミを分別します。腐敗できるゴミを「加百列生物科技株式会社」が所有する機械を使い、土壌肥料にします。一方、腐敗せずリサイクルできるゴミを再利用して、循環型リサイクルシステムを構築することに成功しました。このように、浙江省浦江県はゴミ処理の大きな経済的な負担から解放され、きれいなまちづくりが実現できています。

張さんは、自分の経験を通じて政策科学における「研究の出口」を示しました。よく聞かれる問題「研究をどのように実際に応用できるのか」の答えとして、実際に中国で展開された環境ビジネスを提示しました。自分の経験談を話すことだけでなく、どのように自身が政策科学研究科で培った経験を自分のビジネスに活かすかについて、心得をオープンリサーチ参加者と共有しました。最後に、「政策科学は分野融合の学問だからこそ、問題解決の際にシステム科学の知識を用いながら一つの分野にこだわらず多角的視野を最大限活かすことができる」と強調する一方、「目先ばかり見るのではなく、常にその先を考えながら研究すべき」と提言しました。

これまで、数多くの賞を受賞されており、後輩にも大きな励みとなりました。

※中国の県は日本の市の下にある区画に等しいものです。

2017.11.18

立命館大学大学院政策科学研究科 林祥偉君が「京都市長賞」を受賞しました

11月18日、京都大学時計台百周年記念館に、中国留日同学会(非営利公益団体)の主催で“第16回留学成果報告会&優秀論文授賞式"が開催されました。

立命館大学大学院政策科学研究科周瑋生先生の指導院生である林祥偉君(博士後期課程3年)が「京都市長賞」を受賞されました。林君の論文は、中国における経済成長と生活満足度の変化に関する「計量幸福論」的な分析を通じて、住民の生活満足度に与える影響要因及び因果関係の解明を行ったものです。

中国留日同学会主催の留学成果報告会・優秀論文授賞は人文、社会、自然科学、先端医学をはじめ、あらゆる分野にて活躍している中国人日本留学経験者の代表的な研究成果を反映し、Natureなどで掲載された数多くの優秀な既刊論文・特許を対象にしています。1999年度より「中華人民共和国駐日本大使賞」をはじめ、日本京阪神地区の三大知事賞、三大市長賞など優秀論文賞・優秀成果賞を創設・授賞することに至りました。

今回選ばれた優秀論文 (12本)は、東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、立命館大学、理化学研究所など多くの大学、研究機構所属の留学生の成果である108件の投稿成果・論文からそれぞれの専門分野の先生方により、選出されたものです。

2017.11.09

インドネシアプロジェクト グローバルオンサイト演習報告

インドネシアは人口2億4千万人超の世界第4位の人口大国です。イスラム教が中心的な宗教ですが、ジャワ島やバリ島においてはヒンズー教や仏教の寺院遺跡が数多く残っており、多様な宗教的背景があります。近世ジャワ島においてはマタラム王国が覇権をなした時代の本拠地がジョグジャカルタ市やスラカルタ市です。それゆえ、中央ジャワ州各都市においては、寺院(Masjid)、王宮(Kraton)、広場(Alun Alun)、市場など近世以降の特徴的な都市施設の配置が残っています。さらに、オランダ支配以前の近世都市の基本的構造が残存していて、歴史の流れを学ぶこともできます。

政策実践研究プロジェクトGLO演習「インドネシアプロジェクト」は2016年と2017年に実施されました。ジャワ島内ではジャカルタ、バンドン、スラバヤに次ぐ第4の都市、人口155万人の大都市スマラン市にある国立の有力校、ディポネゴロ大学工学部建築学科が交流の窓口になってくれています。研究のテーマは「歴史都市の現代的な再生~ジャワ島を中心として~」としました。スマランにおける、260余年に及ぶオランダ統治時代において建築された総督府、キリスト教会、華人による都市型住宅、鉄道、倉庫等とそれを結ぶ街路群はオランダ植民都市の顕著な特徴を有する歴史都市と言えます。「コタ・ラマ」と呼ばれる歴史的都心地区では、空き家の集積や落書きの多発などバンダリズム(荒廃状況)も見られ、どのように再生させていくべきか、開発途上国における歴史都市の現代化過程のための諸施策が求められており、こうした各地区のことを学ぶサマースクールに参加しました。

このサマースクールにはタイや韓国からも海外交流大学が参加したり、本学のCRPS専攻(インドネシア、中国、アメリカ)の留学生も参加しています。また、日本国内からも鹿児島大学、琉球大学らの学生・教員が一堂に会しました。2017年度は特にディポネゴロ大学から多大なる財政支援を受けつつ、大きなサマースクールとなりました。

サマースクール後は独自の調査訪問により、ジョグジャカルタのガジャマダ大学で同年代の学生から案内を受けたり、世界文化遺産を来訪する観光客の交通行動や観光地の商店整備の方向性について調査を行いました。

ディポネゴロ大学でのサマースクールでのワークショップ風景

ディポネゴロ大学でのサマースクールでの研究成果報告会

講義の後で現地調査

世界文化遺産での観光客インタビュー

サマースクールと調査を終えてジャンプ!

2017.11.08

寄付講座(「土地・家屋の調査」)の成績優秀者表彰式が行われました。

近畿ブロック協議会に属する土地家屋調査士の先生方がリレーで講義を行う寄付講座科目(PLC特殊講義「土地・家屋の調査」)の優秀成績者表彰式が開催されました。

土地家屋調査士は、土地や建物の調査・測量及び表示に関する登記の国家資格です。例えば、近隣間での土地の境界を画定したり、大型マンションを分譲する際にそれぞれの住戸の権利内容をはっきりと登記したりといった仕事を行い、紛争の解決や予防に寄与しています。測量技術だけでなく、不動産に関わる全般的な法律の知識、国土政策への理解が要求される学際的な業務で、政策科学の学びにも合致した内容になっています。

15回にわたって行われた講義でも幅広い内容が扱われ、土地の権利関係がはっきりしないことが震災復興の遅れになってきたこと、今日、所有者不明の土地が増えているが、その要因は、日本の登記制度や物権変動の特徴にも求められることなど、とても興味深いお話がありました。

今年度の成績優秀者は、以下の5名です。

稲田凱歌、尾崎雄一、河野友里、米村茉里亜、田中咲季

表彰式では、受賞者から土地家屋調査士資格試験への関心も述べられるなど、講義が良い刺激となったことが示されました。

この寄付講座は、2013年度からスタートし、今年で5回目となり、来年度以降も継続する予定です。

2017.10.12

国際シンポジウム「人口減少社会におけるアジアの都市の政策的戦略」を開催しました

2017年10月12日(木)、大阪いばらきキャンパス(OIC)において、立命館大学政策科学部・東北財経大学公共管理学院共催の国際シンポジウム「人口減少社会におけるアジアの都市の政策的戦略」を開催しました。今回で4回目となる共催国際シンポジウムですが、日本社会の大きな課題である人口減少社会や、その下での都市問題・政府の役割の変遷などといったテーマについて、これまで以上に活発な議論が繰り広げられました。

シンポジウムの冒頭には、政策科学部重森臣広学部長の開会挨拶の後、公共管理学院張向達院長による研究発表、“The Structure of Social Governance: On the Adjustment Mechanism Construction”が行われました。発表では、社会状況の変化に伴った中国政府によるガバナンスの変化に焦点が当てられ、安定的な経済成長を達成するために求められる政府の役割が論じられました。社会状況に対応した政府のガバナンスや経済政策が求められている日本に対しても、非常に示唆に富んだ報告となりました。

続いて、政策科学部の平岡和久教授から「日本における都市財政の現状と課題」と題した報告が行われました。2000年代前半に行われた三位一体改革以降の大都市財政を総括し、人口減少社会における持続的な都市財政構築のための課題が示されました。

三番目には公共管理学院・劉暁梅教授から、日中双方の課題である高齢者福祉・社会保障とその財源に関する報告が行われました。“Reflections on the Sharing of Financial Source Responsibility for Chinese Elderly Care Services”と題された本発表では、中国の高齢者福祉制度を題材に、日本の下で先進的に取り組まれている社会保険による高齢者福祉の検討がなされました。

財政に関する報告の次は、両国の政治に関する研究発表がなされました。地域情報研究所所長(政策科学部教授)の上久保誠人教授からは「コア・エグゼクティブ構造の違いに見る日中の政策過程比較」というテーマで、日中の国際金融政策を例とした政策過程比較の結果が示されました。根本的な社会制度が異なる両国ですが、政策過程には類似点も多く存在し、比較結果からはそれぞれの制度的課題なども示唆されました。

中国の政治体制については、続いての報告者である公共管理学院・謝志平准教授から詳しく解説がなされました。謝准教授の“Hierarchical Governance of Political Ecology in China”と題された報告では、中国の汚職に着目し、これを生み出してしまっている政治的背景と、その改善策が示されました。

会場では、政策科学研究科の中国人大学院生を中心に、多くの院生が先生方の報告に真剣に耳を傾けていました。参加者への配慮として、政策科学部の先生方(楊秋麗専任講師・上子秋生教授・式王美子准教授・飯田未希准教授)による日本語・中国語・英語の同時通訳が行われ、院生たちは様々な角度から「アジア都市の政策的戦略」について学びを深めることができました。

5名の教授からの示唆に富んだ研究発表の後には、政策科学部・岸道雄教授をコーディネーター、報告者をパネリストとしたパネルディスカッションが実施されました。報告者による活発な議論が交わされた後、張院長から知の共有の重要性についてお話を頂きました。今回のシンポジウムにおいては、普段から議論を交わすことができない2か国の研究者が、1つのテーマについて活発な議論を交わし、双方の比較から日中両国に有益な示唆を得ることができました。多くの見識を与えてくださいました東北財経大学公共管理学院の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

政策科学部と公共管理学院共催の国際シンポジウムは、2014年度東北財経大学で第1回を開催して以降、毎年開催しており、次第に議論の内容も深まってまいりました。閉会挨拶では、政策科学部大塚陽子副学部長がこれまでの議論を基にした出版の可能性にも触れられました。更なる活動展開を見据えつつ、重要な研究・教育の機会として次年度以降も国際シンポジウムを開催する予定です。

ディスカッション

張先生

全体写真

2017.09.27

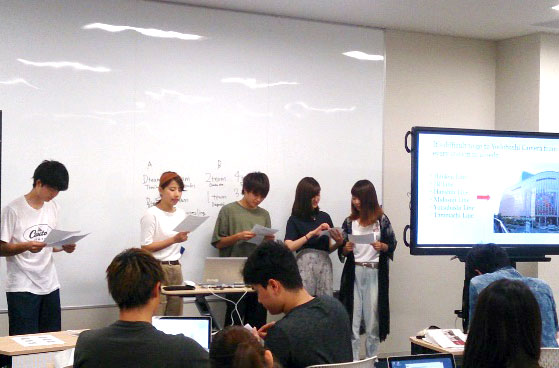

EPS Project I (EPS-C) プレゼンテーション大会を開催

立命館大学政策科学部のEPS-C(タイプC)科目は、学生が自らの関心にしたがい、独自の調査を経て、外国人の役に立つ情報を英語で提供することを目的として、グループでプロダクトを作成しています。7月11日・18日には、本科目の後半プロジェクトである“Decoding Japan"をテーマにA/Bクラス合同プレゼンテーション大会(担当:田林葉教授・前田萌授業担当講師)を開催しました。各チームが作成したプロダクトは以下のようなものです。

- 大阪駅各線出口から、外国人観光客に人気があるヨドバシカメラへのルートを説明する動画

- 縁日の露店の紹介冊子及び金魚すくいや射的を楽しむコツを紹介する動画

- 外国に比べて複雑に感じられる、電車の切符の購入や乗換を手助けする冊子

- 歌舞伎について、特有の言葉や化粧・音楽に着目し、解説した冊子

- 卵や魚など生の食材の楽しみ方を提案する冊子

- プロレスの紹介や楽しみ方について、日米の違いを交えながら紹介する冊子

- 現代の駄菓子を紹介し、外国人にも入りやすい駄菓子屋を案内する冊子

- ユーザーの使い心地と高品質を追求する日本メーカーの文房具を勧めるパンフレット

投票の結果、学生賞には、Aクラスのプロレスチーム(教員賞とダブル受賞)とBクラスの大阪駅チームが、また、教員賞にはプロレスチームの他、Aクラスの電車チームが選出されました。

今回のプレゼンテーションでは、前半プロジェクトの“My Sweet Hometown"から一歩進んで英語による質疑応答にも挑戦し、自らの考えをその場で英語化して伝えるトレーニングも行いました。フロアからは、プロジェクトの着眼点についてのコメント、単語選択・文章表現の適切さやプロダクトの形態についての質問、実用を想定したプロダクトの使い心地の向上に関するアドバイスなどがなされ、報告チームとの間で英語によるやりとりが行われました。

プロレスチームの報告を聞くクラス全景

大阪駅チームの報告

また、当科目で作成されたプロダクトについて、クラス内で発表が行われたものもありました。7月14日には、Gクラス(担当:小阪真也助教)で、以下のプロダクトについて、コンペティション形式で発表が行われています。

- 米食と米に合うおかずに関してまとめた英文ウェブサイト

- 日本の文房具について紹介する英文ウェブサイト

- 日本のトイレの独創性について紹介する英文ウェブサイト

- 日本の豆腐について紹介する英文ウェブサイト

クラス内での投票の結果、優勝は、日本の豆腐について紹介する英文ウェブサイトを作成したチームに決定されました。プレゼンテーションは発表から質疑応答まで全て英語で執り行われ、各学生からはプロジェクトを通じて発見されたものや、プロダクトの質、発想の独創性などについて、英語を用いて活発なやりとりがありました。なお、これらの学生作成のウェブサイトは、一定の基準に達する場合公表し、実際に外国人の役に立つことを目標としています。

この他のクラスでも発表会形式のプレゼンテーションを行なっており、受講者全員がグループの調査結果に基づく英語のプロダクトについて、自分の肉声で英語でフロアに伝えるよい機会となりました。タイプC科目では後期もさまざまなテーマで英語での発信を続けていきます。

2017.09.25

台湾プロジェクト グローバルオンサイト演習報告

政策科学部2回生の小集団演習科目である政策実践研究プロジェクトフォロワー・台湾プロジェクトでは、「東アジアの民主主義とは何か―台湾、韓国、中国および日本における選挙制度及び住民投票制度とその実態から考える」を研究テーマと定め、その研究の一環として9月18日から9月25日に台湾での現地調査を行いました。

9月18日、関西空港から台湾の高雄に向かいました。

9月19日、午前中は日本統治時代の建てられた砂糖工場であり、台湾の戦後の経済を支えた橋頭糖工場を訪れました。日本統治時代の台湾の様子や、日本が台湾の近代化に与えた影響を知ることができました。

午後からは高雄大学を訪れ高雄大学法学院の学生と住民投票をテーマとしてワークショップを行いました。日本人学生、CRPSの中国人学生、台湾の学生による各々の国の住民投票の制度や具体的な事例を発表しあい、意見交換及びヒアリング調査を行いました。その後夕食を一緒にとり、親睦を深めました。

9月20日、中華民国総統府を訪れました。日本統治時代の台湾総統府であるこの建物は、現在は台湾総統の執務を行う官邸であり、日本統治時代から現代にいたるまでの台湾の民主主義の流れを知ることができました。その後台湾の歴史研究機関である国史舘を訪れ、台湾の民主運動や選挙制度について知ることができ、台湾の歴史観問題、近年の学生運動についての質問に答えていただき非常に有意義な話をきくことができました。

9月21日、午前中に台湾大学を訪れました。台湾大学法学院王泰升教授による講義「台湾法における日本的要素」を台湾大学法学研究科の院生とともに聴講しました。その後ひまわり学生運動に関するヒアリング調査を行いました。実際に運動に参加していた人たちに直接話を聞くことができ当時の状況や運動に参加した動機など詳しく知ることができました。また、王教授のご厚意で弁当を用意していただき、台湾大学の院生とともに昼食をとり親睦を深めました。午後からは、ひまわり学生運動と関係の深い政党である時代力量党を訪れました。ひまわり学生運動をはじめとする社会運動についての質問をしました。

9月22日、台北大学を訪れました。台北大学の法律学院、公共事務学院の学生とワークショップを行い、各々の国の選挙制度について発表し、意見交換をしました。また、学生運動に関するヒアリング調査を行いました。その後親睦会を開き、台北大学の学生と交流を深めました。

9月23日は、宜蘭の台湾民主運動史館を訪れました。そこでは台湾の民主運動の流れを詳しく知ることができました。

今回の台湾での現地調査は、台湾の民主主義について選挙、学生運動、法律、台湾史など様々な面から話を聞けたことで理解を深めることができました。台湾に関する文献は日本にはまだ非常に少なく、実際に話を聞けたことは有意義なものになりました。今回の調査結果を後期のプロジェクトフォロワーで活かしていきたいと思います。また、今回の調査は学生にとって本当に貴重な体験となりました。

(台湾プロジェクト 伊東良太)

高雄大学での宮内保香報告

台湾大学での集合写真

時代力量党での集合写真

台北大学-立命館学生集合写真