ニュース

最新のニュース

2021.06.09

上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科が共同でワークショップを開催

2021年5月22日、立命館大学政策科学部上久保ゼミと香港中文大学日本研究学科の共同で、ワークショップを開催いたしました。ワークショップは"Workplace culture in Japan and Hong Kong(日本と香港の職場文化)"という議題で行われ、香港と日本双方の職場文化や就職活動の様子について、プレゼンテーション形式でお互いに紹介し、意見交換などを行いました。交流は双方から意見や質問が多くなされるという活発な様子で、お互いに学ぶものの多い交流にできたと思います。「緊急事態宣言」で以前のような自由な活動が制限されている時に、このような海外との学術交流の機会を持てて、とても意義あるものとなりました。

2021.3.23

政策科学部の学生が、公益財団法人関西交通経済研究センター主催『第13回懸賞「提案・提言」論文』にて、「奨励賞」を受賞

公益財団法人・関西交通経済研究センターが主催する第13回懸賞「提案・提言」論文で、政策科学部4回生の中川紗綾さん(上久保誠人ゼミ)の研究論文が「奨励賞」を受賞しました。

この「提案・提言」論文は、次世代を担う方々の叡智を通じて調査、研究の新たな切り口を発掘し、近畿圏における運輸・交通・観光の一層の発展と地域社会の活性化に寄与するような「積極的でユニークな提案・提言」を求めるという趣旨のもとで、関西交通経済研究センターが学・官・民の若手を対象に毎年募集を行っているものです。

中川さんは、「並行在来線鉄道の在り方-福井県運輸連合結成の提案」という論文を応募し、実務家、若手研究者、大学院生が多数応募する中で、「奨励賞」を受賞されました。この賞は、最優秀賞(今年は該当者なし)優秀賞に次ぐ賞で、学部生がプロに交じって学会賞を受賞したことに相当するものです。

中川さんは、これまでも上久保ゼミを母体とする学生シンクタンク「競争力養成プログラム」のリーダーとして、地域・現場に根差した「政策科学」の学びの活動を実践し、現場のフィールドワークを丹念に行い、「政策提言」を何度も行うなど、政策科学部の学びを実践してきた結果が大きな賞に結びつきました。今後、社会に出てからの活躍も楽しみです。

中川さんのコメント:「実務家の方も応募されるものですので、なぜわたしが入賞できたのか未だに信じられていません。今まで頑張ってきたことが交通政策の専門家に評価されたことは、非常に嬉しいです。」

懸賞論文|関西交通経済研究センター (kankouken.org)

2021.3.22

立命館大学卒業式・大学院学位授与式ライブ配信に関わる機材トラブルのお詫び

式典の映像(オンデマンド)は、以下ページにてご覧いただけます。

https://youtu.be/ua2xv4LkJ18

今後のライブ配信におきまして今回のような不具合が発生しないよう、一層の注意と準備を心掛けてまいります。

2021.01.22

チュラロンコン大学建築研究科と第3回国際共同ワークショップ(オンライン)を開催

政策科学部開講科目「研究実践フォーラム(タイ・プロジェクト)」では、毎年、夏期休暇にタイを訪問し、国際共同ワークショップを開催してきました。そこでは、現地の大学教員・実務家からの講義の受講や、研究目的・仮説を設定した上でのフィールドワークなどを行ってきました。2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い訪問はできませんでしたが、オンラインによる第3回国際共同ワークショップ(2020年11月16日、11月23日、11月30日、12月21日の4日間、各90分)を開催しました。

本ワークショップでは、主にタイ・プロジェクトの学生が関心を持っている2つのテーマである、スラムにおけるゴミのリサイクルを通じたコミュニティ開発や、スラムに居住する子どもの中等教育の進学率向上などについて、タイ人の大学教員や実務家による講義を受けるとともに、最終研究発表を行い、フィードバックをいただきました。渡航できない状況ではありましたが、学生はタイにおける最新の知見について学ぶとともに、フィードバックを踏まえた更なる研究発展につなげる良い機会となりました。

本ワークショップはチュラロンコン大学建築研究科の教員によるご協力を受けて実施できたものであり、この場を借りて御礼申し上げます。

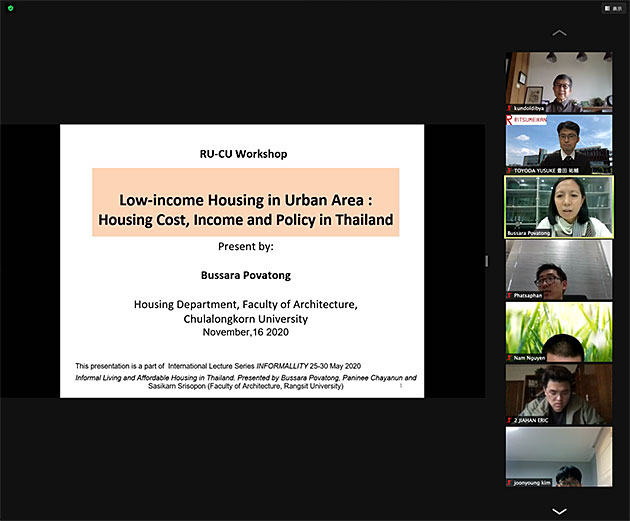

講義の様子:

タイにおける低所得者層の住宅問題

講義の様子:

タイで最も大きなスラムである

クロントイスラムにおけるコミュニティ開発

講義後の質疑応答の様子

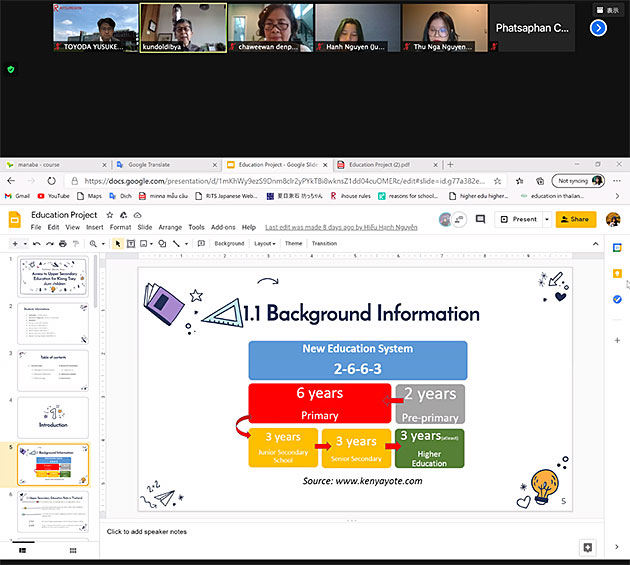

最終発表の様子:

スラムに居住する子どもの

中等教育の進学率向上

最終発表の様子:

スラムにおけるゴミのリサイクルを

通じたコミュニティ開発

ワークショップ終了後の集合写真

2020.10.05

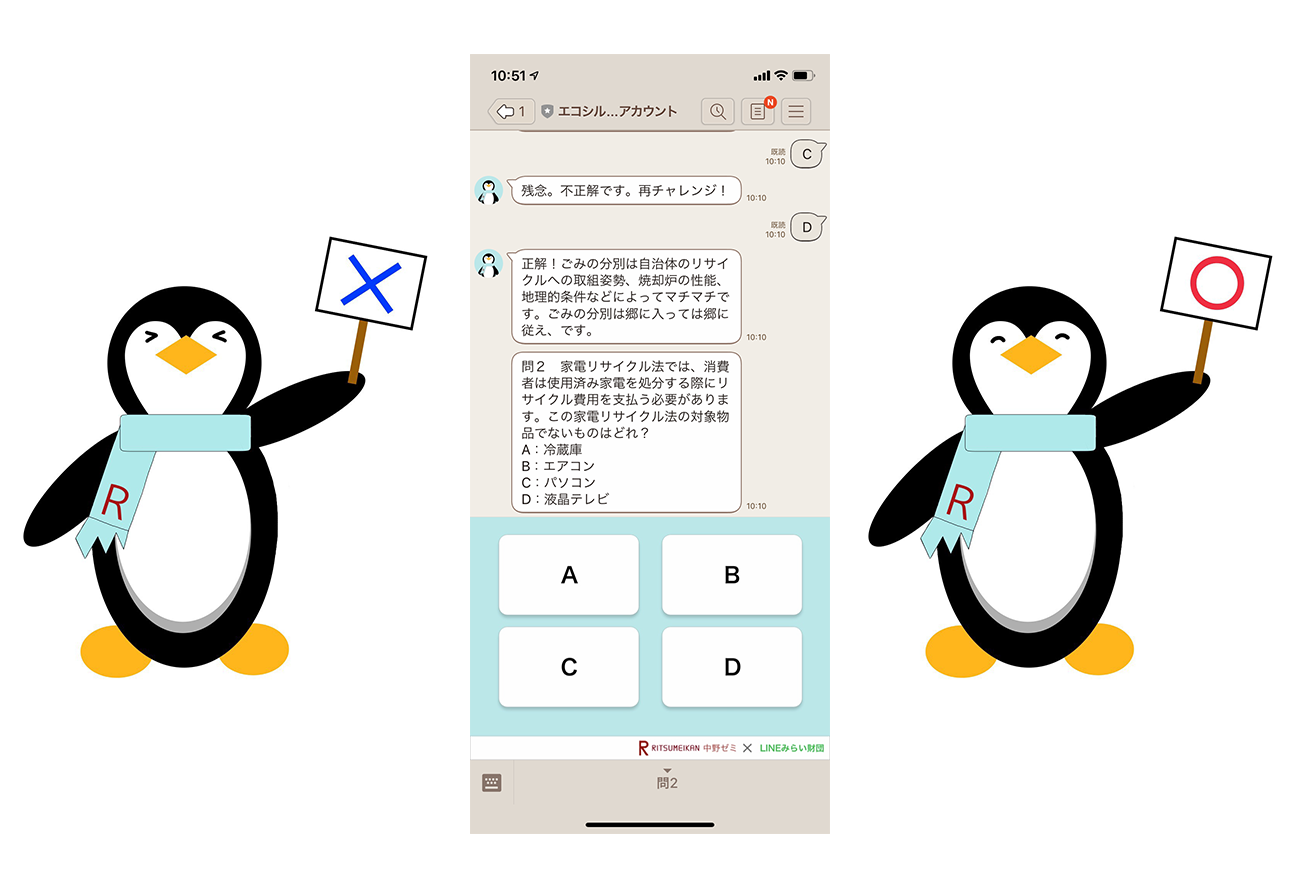

LINEみらい財団等の支援により環境学習LINEアカウントを作成しました。

概要

LINEみらい財団、ソーシャルデータバンク株式会社の協力のもと、政策科学部中野ゼミは環境問題をテーマにしたクイズに挑戦できるLINEアカウント『エコシル』を作成しました。『エコシル』ではクイズに間違えても、何度でも挑戦することができ、気軽に楽しめます。100問に渡るクイズを正解していく中で、実際の生活に役立つ環境の知識を身につけることができます。コロナの影響の中でも、学生たちが主体となって、リモート会議を行い、問題作成からデザインまで完成させました。

機能

『エコシル』は環境問題をテーマにしたクイズに挑戦できるアカウントです。問題数は全100問あり、様々な方が楽しめるように簡単な問題から難しい問題を用意しました。幅広い環境分野について学ぶことができます。クイズに間違えても、何度も解きなおすことができ、気軽に挑戦できます。このアカウントを友達追加すると、挑戦することが可能です。下記QRコードもしくはURLより、LINE利用者であれば無料で利用できます。

エコシル(エコを知る) QRコード

https://line.me/ti/p/%40085enorp

目的

日々利用しているLINEアプリを通じて、環境問題を身近に感じてもらうことで、たくさんの人々に有益で正しい知識を持ってもらうことを目的としています。今まで知らなかった問題と出会うことで、皆様の生活の仕方や何気ない行動に対して変化を促す手助けになればと考えています。環境に対する注目が集まっている中で、この『エコシル』は、現状を理解し行動に移すまでをゴールとして掲げ、皆さんの生活に寄り添う内容となっています。

経緯

立命館大学政策科学部中野ゼミでは、人々にエコライフについて知識を得て、行動変容を促すツールを開発できないかと考えていました。そこへLINEみらい財団よりLINEを用いた環境学習ツール開発のお誘いを受け、本アカウントの開発をすることになりました。また、ソーシャルデータバンク株式会社からはクラウド型マーケティングツールであるLinyの提供を受けました。

コロナ禍でリモート授業しかできない状態でしたが、オンラインで学生たちが集まり、作問やデザインを行いました。また、3名のゼミ所属学生がLINEみらい財団からオンラインで指導を受け、LINEアカウントの開発技術を習得し、学生たちで実装作業を行いました。

学生たちは自らで環境知識を問う問題を作成することで、よりその分野について詳しくなり、学生自身も新たな気づきがありました。

コメント

学生 金井真也さん

私は今回、プログラミング担当としてプロジェクトに参加しました。今回のプロジェクトで、チームとして1つのものを作り上げる難しさ、そしてIT社会を支えているプログラマーの方の大変さや重要性を改めて感じることができました。そして、エコシル作成を通じて環境問題に対する知識を自ら付けることができ、エコへの意識を高めることができました。

LINEみらい財団 理事 村井宗明さん

「大学生たちが頑張って、レベルの高いLINEアカウントを開発する事ができました。ぜひ、LINEを活用しての環境問題のクイズでオンライン学習を進めてほしいです。」

2020.9.10

政策科学部を動画で紹介します!

2020.9.10

WEBオープンキャンパスサイト公開のお知らせ

2020.4.01

新型コロナウイルス感染拡大への対応方針について(学部長からのメッセージ)

政策科学部生のみなさんへ

皆さんもご存じのように、新型コロナウィルス感染が日本を含む世界各国で拡大しています。こうした状況下、立命館大学は、卒業式、入学式を中止しました。また、2020年度春学期開始後の約1か月間、教室における対面の授業ではなく、manaba+Rを中心としたWebを用いた形で授業を実施することになりました。

感染拡大防止のために、日々の生活において手洗い、うがいをして自分の健康管理を心がけるようにして下さい。体調がすぐれない時は無理して外出しないようにしましょう。複数の人が密集して、手の届く範囲で話し合うことは避け、どうしても集まる必要がある場合は、お互いに距離をとり、部屋の換気には十分に注意して下さい。

manaba+Rを中心としたWebを用いた形の授業は、新入生の皆さん、在学生の皆さんにとって初めてのことで、戸惑いや不便さを感じることもあると思います。これもキャンパス内での感染拡大を防ぐために必要な措置であることを理解して頂きたく思います。

一方で、Webを用いた形の多くの授業においては、通常の対面授業と比べて、より多くの自習時間を持つことになるでしょう。こうした形態の授業の利点を踏まえて、各科目担当教員の指導のもと、主体的に自分自身で「調べる」「考える」「書く」力を身につけるよう努めて欲しいと思います。

そうした皆さんの勉学への取り組みについて、政策科学部として、できる限りの支援をしていきたいと考えています。もし何かわからないことがあれば、遠慮なく、私たちに質問して下さい。

令和二年四月一日

立命館大学 政策科学部

学部長 岸 道雄

2020.02.17

2nd Collaborative Workshop on Housing and Urban Development in Osakaを開催しました。

政策科学部では、夏季休暇にタイを訪問した政策実践フォーラムのタイ・プロジェクトの一環として、現地でお世話になったチュラロンコン大学建築学部(教職員5名、大学院生11名)ならびにマヒドン大学教養学部(教職員2名、学部生から大学院生8名)を招待し、2019年12月10日から18日にかけて、大阪いばらきキャンパスにおいて、標記の国際ワークショップを開催しました。

2年目となる本ワークショップでは、堺市にある千里ニュータウンにおける高齢化と空家対策、大阪府の公共交通機関整備と「うめきた」開発、そして豊中市の密集市街地における防災の3つのテーマについて講義や調査を通じて理解を深めました。本ワークショップの前半では、タイ・プロジェクトの本学部生とタイ人学生との交流イベントがあり友好を深めることができました。また大阪府や堺市、豊中市などの各団体にご協力いただき、講義や現地訪問を通じて現状の理解を深めました。後半は訪問結果をまとめるともに、本ワークショップで学んだ点やタイに活かすことができる点をまとめ、最終成果として発表を行いました。

なお本ワークショップは、立命館大学政策科学部、タイ国立チュラロンコン大学建築学部、そしてマヒドン大学教養学部が共催し、大阪府、ならびに堺市より協力をいただくとともに、立命館大学地域情報研究所、ならびに立命館大学歴史都市防災研究所の後援をいただきました。また、本ワークショップにご協力いただいた関係者各位にこの場をお借りして深く感謝の意を表します。

千里ニュータウン訪問の様子

「うめきた」開発の講義の様子

密集市街地視察時の様子

最終発表会の様子

2019.12.25

立命館大学政策科学部「周研究室20周年記念報告会」を開催

本学部周瑋生教授研究室は、2019年4月1日に開設20周年を迎えました。これを記念して、11月16日に、立命館大学大阪いばらきキャンパスにて、周研究室卒業生と現役学生が幹事となり「周研究室20周年記念報告会―Global Sustainability と政策工学の創成」」を開催しました。

第一部は、2003年度卒でダイキン工業株式会社勤務の進士梓さんの司会により進行されました。まず、周研究室20周年の歩みを映像で一緒に振り返り、続いて周研究室の博士号第一号小泉國茂さんが卒業生代表として、研究室の思い出を述べながら、20年間支えてくださった関係各位、来場者と周先生へ感謝の意を述べました。次に、東京大学法学部・小原雅博教授、立命館大学サステイナビリティ学研究センター長・近本智行教授、地球環境産業技術研究機構(RITE)・元専務理事山口務氏より祝辞が述べられました。

また、周研究室20周年記念会に際して、佐藤満・政策科学部長、孔鉉佑・中国駐日本特命全権大使、鳩山友紀夫・元首相、大谷隆一・京都大学名誉教授、北村隆行・京大副学長・工学部長、石見利勝・姫路前市長・元政策科学部長、坂本和一・立命館アジア太平洋大学・初代学長、門川大作・京都市長、太田昇・真庭市長、近藤昭一・衆議院議員、刀根荘兵衛・国際ロータリー第2650地区パストガバナー、遅福林・中国改革発展研究院院長、杜鏡国・ハイアールグループ副総裁、何暁建・中国工商銀行東京支店長をはじめ、同僚教員や卒業生等多数の方々からも温かい祝辞が贈られました。

その後、岩本達也さんをはじめ、15名の周研究室の卒業生代表より、研究室の思い出と自分の近況についての報告がありました。卒業生たちの報告の後、周先生が「Global Sustainability と政策工学の創成」をテーマにした講演を行いました。講演会のなかで、Global Sustainabilityを実現するための必要条件は、「共生・智慧・循環・安全安心・低炭素」であるとして、これまで、周研究室で研究してきた内容について詳細に紹介されました。周研究室では学際性・実践性・計量性・国際性という四つの軸から、主に東アジア地域を対象としてエネルギー環境政策分野においての研究を行っていることを話されました。また、周研究室は、システム科学や最適化理論と技法など総合的・学際的な手法によって、理論と実証研究を通じて、「エネルギー安全保障」、「国際資源循環」、「広域低炭素化」の実現に寄与するとともに、「政策工学」という新たな学際的な学問分野を創成することが目標であると述べられました。

また、2015年の国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられたSGDsの実施に向けて、環境エネルギー分野での協力が最も重要であると指摘しました。そのうえ、周先生が参画した「日中韓循環経済モデル事業」を含めいくつかの研究事例を紹介しながら、「東アジア低炭素共同体」の構想について強く提唱し、「グローバルサスティナビリティ」を実現するためには東アジア地域において各国の協力を通じて広域低炭素循環社会の実現が不可欠であると強調しました。学問の話だけではなく、長年の国際交流活動や社会奉仕活動などを通じて、人生において得られた貴重な知見と経験―「敬天愛人」と「道(タオ)」についても教示されました。

周先生による講演と報告会終了後、記念撮影がおこなわれました。今回の記念会には、中国の北京・上海・杭州、韓国のソウル、栃木・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・奈良・長崎、広島、九州など、各地からの卒業生たちと周先生の友人・知人を含め、学内外の約70名が参加されました。

第二部の懇親会は、中国フォーラムでご縁を結んだ卒業生の大村浩平さんと足立環さんご夫婦の司会進行により、仲上健一・立命館大学名誉教授より暖かいお祝いの挨拶をいただき始まりました。その後、平安女学院大学伝統文化研究センター所長・茶道裏千家元事務総長・関根秀治氏による乾杯の発声で開宴となりました。

その後、記念会の幹事を含め、多くの出席者が登壇し、周先生との心温まる思い出が披露され、大変賑やかで笑顔溢れる時間を過ごしました。

なお、本記念報告会に先立って、去る6月1日に、中国で活躍されている周研究室卒業生の皆さんが、周先生を囲んだ上海記念会を開催されました。

周瑋生先生は、1982年に中国浙江大学工学部を卒業し、’86年に大連理工大学修士課程修了、’95年に京都大学大学院工学研究科博士後期課程を修了して工学博士号取得。専門はエネルギー環境政策学、システム科学、サステナビリティ学、政策工学。’95年新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)産業技術研究員、’98年地球環境産業技術研究機構(RITE)主任研究員を経て、’99年立命館大学法学部・准教授、’02年政策科学部・教授に昇任。これまで立命館孔子学院・初代学院長(現在名誉学院長)、立命館サステイナビリティ学研究センター(RCS)・初代センター長、大阪大学サステイナビリティ・サイエンス研究機構・特任教授、国際3E研究院・院長、一帯一路日本研究センター・事務局長、全日本華僑華人連合会・名誉会長(初代会長)、日本浙江大学校友会・名誉会長(初代会長)、日中發展促進会・会長、国際ロータリー第2650 地区米山学友会・会長、日本ロータリーEクラブ2650チャーターメンバー・財団委員長、浙江大学・北京大学等複数大学の客員教授、RITE研究顧問等を歴任されています。