ニュース

最新のニュース

2019.12.23

第15回京都から発信する政策研究交流大会にて政策科学部の学生が京都府知事賞を受賞しました。

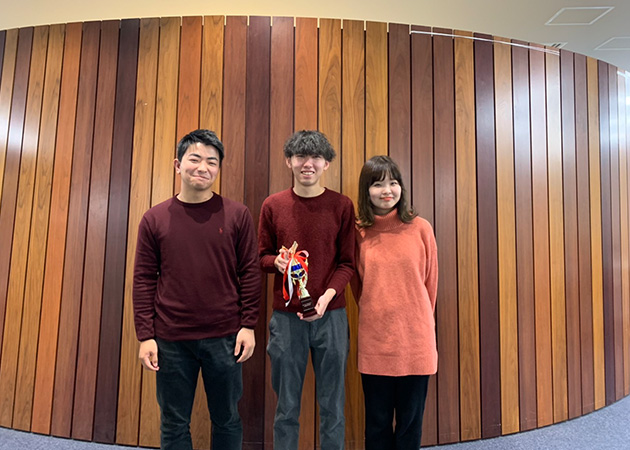

2019年12月15日(日)に龍谷大学にて第15回京都から発信する政策研究交流大会が開催され、政策科学部3回生の白神幹也・西岡千鶴・宮原一輝の3名(高村学人ゼミA班)の共同発表が京都府知事賞を受賞しました。

この大会は、政策系の学部や大学院で政策研究を行っている学生・院生が大学やゼミの枠を超えて、都市が抱える問題を解決するための政策について研究発表を行う大会です。

3名は、「入会共有林の権利保全と移住者の受け入れ・包摂の両立について ー京都府美山町の調査から」というポスター発表を行い、最優秀賞である京都府知事賞を受賞しました。

受賞者のコメント

このような賞を頂けたこと、とても驚きました。美山町で夏に行った調査で訪問先の皆様が温かく接してしてくださり、現地の状況を理解する手懸かりを与えてくれたことに感謝します。先生からのアドバイスに基づき、チーム内で率直な意見交換を重ねていったので、当日は、自分たちでも納得のいく発表ができました。受賞できたこと嬉しく思います。

2019.06.28

CRPS Policy Science Special Lecture I(西条コミュニティ実習)を実施しました

政策科学部英語基準であるCRPS(Community and Regional Policy Studies)専攻の集中科目として、2019年1月31日~2月3日に愛媛県西条市の山間集落で3泊4日のフィールドワークが実施され、日本語基準の政策科学専攻生1名を含む6か国26名の学生が参加しました。本科目は、日本全国の農山村・地方都市圏域が直面している人口減少や高齢化の問題を、そこに実際に住む人びとや都市部から訪れる人びとの目線でとらえ、暮らしや生業のリアリティから地域独自の文化や伝統、環境管理や災害対策など多様な視点から課題を把握し、地域の目指すべき将来像とその実現方策を考えることを目的に実施されています。

学生たちは合宿生活を送りながら村のお年寄りたちにインタビューし、地域行事に参加して、言葉や文化の違いを超えた心の交流を楽しみました。調査報告・交流会では、地域住民や市役所職員を招き、集落の人口を超える40余名が集まりました。学生たちは4つのグループに分かれ、短期間の滞在・聞き取りにもかかわらず、自分たちなりに深く考えた問題整理と提言をまとめました。すべての発表に対して地域の方々から感心と感謝の声が送られました。

本フィールドワークの実施は3回目となりますが、村の方々にも「また来よったな(笑)」といっていただいています。定着しつつある実習成果を、現実の活動や施策として地域に還元すべく、今後は参加学生によるフォローアップ・プロジェクトやより発展的な実習プログラムの形成を目指していこうとしています。

2019.2.27

1st Collaborative Workshop on Housing and Urban Development in Osakaを開催しました。

政策科学部では、夏季休暇にタイを訪問した政策実践研究プロジェクト(タイ・プロジェクト)の一環として、現地でお世話になったチュラロンコン大学建築学部(教員1名、大学院生11名)ならびにマヒドン大学教養学部(教員1名、学部生から大学院生8名)を招待し、2018年12月12日から22日にかけて、大阪いばらきキャンパスにおいて、標記の国際ワークショップを開催しました。

本ワークショップでは、茨木市も含まれる彩都地区の開発、門真市の密集市街地における対策、そして、公共交通志向型開発(TOD)の3つのテーマについて講義や調査を通じて理解を深めました。本ワークショップの前半では、タイ・プロジェクトの学生との交流イベントがあり友好を深めることができ、また大阪府や門真市を訪問し、講義ならびに各調査対象地域の視察を行い、現状の理解を深めました。後半は調査結果をまとめるともに、本ワークショップで学んだ点やタイに活かすことができる点をまとめるとともに、事例調査地への提言を目指したグループ・ワークを行い、最終成果として発表を行いました。

なお本ワークショップは、立命館大学政策科学部、タイ国立チュラロンコン大学建築学部、そしてマヒドン大学教養学部が共催し、大阪府より協力をいただくとともに、立命館大学地域情報研究所、ならびに立命館大学歴史都市防災研究所の後援をいただきました。関係者各位にこの場をお借りして深く感謝の意を表します。

政策学部長による歓迎挨拶の様子

参加学生による研究計画の発表

大学での講義の様子

門真市での講義の様子

大阪府津波・高潮ステーション視察の様子

彩都視察時の様子

2019.2.26

政策実践研究プロジェクト(タイ・プロジェクト)でバンコク・チュラロンコン大学において国際共同ワークショップを開催しました。

政策実践研究プロジェクトの特定プロジェクトであるタイ・プロジェクトでは、2018年8月23日から31日にかけて“Policy Formation for Social Mobility through Housing & Education in Thailand”という国際ワークショップを開催し、春セメスターでグループとして考えてきた研究計画に基づいた調査・分析を行いました。

本ワークショップでは、政策科学部生21名(政策科学専攻:8名、CRPS専攻13名)、そして教員2名とともに、チュラロンコン大学より大学院生と教員が参加しました。前半は現地大学教員などによる講義に加えて、タイの伝統的な住宅や地域を視察し、タイの文化について親しみました。また、国家経済社会開発委員会事務所やバンコク都、スラム改善策を実施している政府機関やNGOなどを訪問し、それぞれのプロジェクトの説明を受けました。さらに、本学部と交換留学協定を締結しているタイ国立マヒドン大学教養学部とも、地元公立小学校における調査や折り紙教室、大学生間交流イベントを実施しました。

そして、ワークショップ後半では、春セメスターで決めた研究目的の達成を目指して、スラムの保健衛生施策の課題、公立学校の教育設備と教育効果の関係、ストリート・チルドレンの課題の3つのグループに別れ、タイ国立チュラロンコン大学建築学部の大学院生らと共同で調査を実施し、成果を発表しました。限られた時間ではありましたが、それぞれの学生が現地でしか得ることができない経験をし、タイの課題把握とともに政策提案を行いました。

本ワークショップはチュラロンコン大学建築学部との共催により開催したものです。また、マヒドン大学教養学部にも多大な支援をいただきました。ウェルカム・パーティでの歓迎や調査へのご協力をいただいた先生方や学生をはじめ、関係者各位にこの場をお借りして深く感謝の意を表します。

小学校での調査の様子

調査で訪問した水上マーケットの様子

バンコク都での講義の様子

スラム視察の様子

最終発表の様子

交流イベントの様子

2018.12.14

「政策実践研究プロジェクト・フォロワー」イタリアプロジェクトが現地調査を実施しました。

ベルガモ・オレオセンターDupty Manegerへのインタビュー

ベルガモ・オレオセンターDupty Manegerへのインタビュー

政策科学部2年生の小集団演習科目である「政策実践研究プロジェクト・フォロワー」の現地調査(科目名-グローバル/ローカル・オンサイト演習)が、9月11日から20日の10日間、イタリアで実施されました。現地調査には担当教員2名(上子秋生教授、田林葉教授)と本科目受講生14名、上級生1名が参加しました。「特定イタリアプロジェクト」は2016年度から開講されているプロジェクトです。今年度は「日本とイタリアのインバウンド政策-複言語政策と共に-」というテーマで研究を進めています。観光産業が盛んなイタリアでは、どのようなサービスを実施しているか、また国際的な人材育成に関わる外国語教育制度と実態を調査し、日伊の比較を行っています。今年度は観光チームと言語教育チームの2班に分かれています。観光班はイタリアの観光産業にはどのような政策やサービスが存在するのか、言語班は複言語教育に関心を持ち、イタリアにおける言語教育の発展について研究しています。

今年度は立命館大学政策科学部とベルガモ大学との協力協定および学生交換協定が締結された年でもあり、例年のイタリア訪問に加えて8月にはベルガモ大学の学生10名(うち1名はチューター)を日本へ受け入れるプロジェクトが行われました。本科目履修生および本科目履修経験のある上級生がベルガモ大学の学生を京都、大阪、奈良などに案内しました。また、本プロジェクトメンバーとベルガモ大学の学生は共に大阪いばらきキャンパスのセミナーハウスの同室に宿泊し、交流を深め、9月実施のイタリア訪問への準備をすることができました。

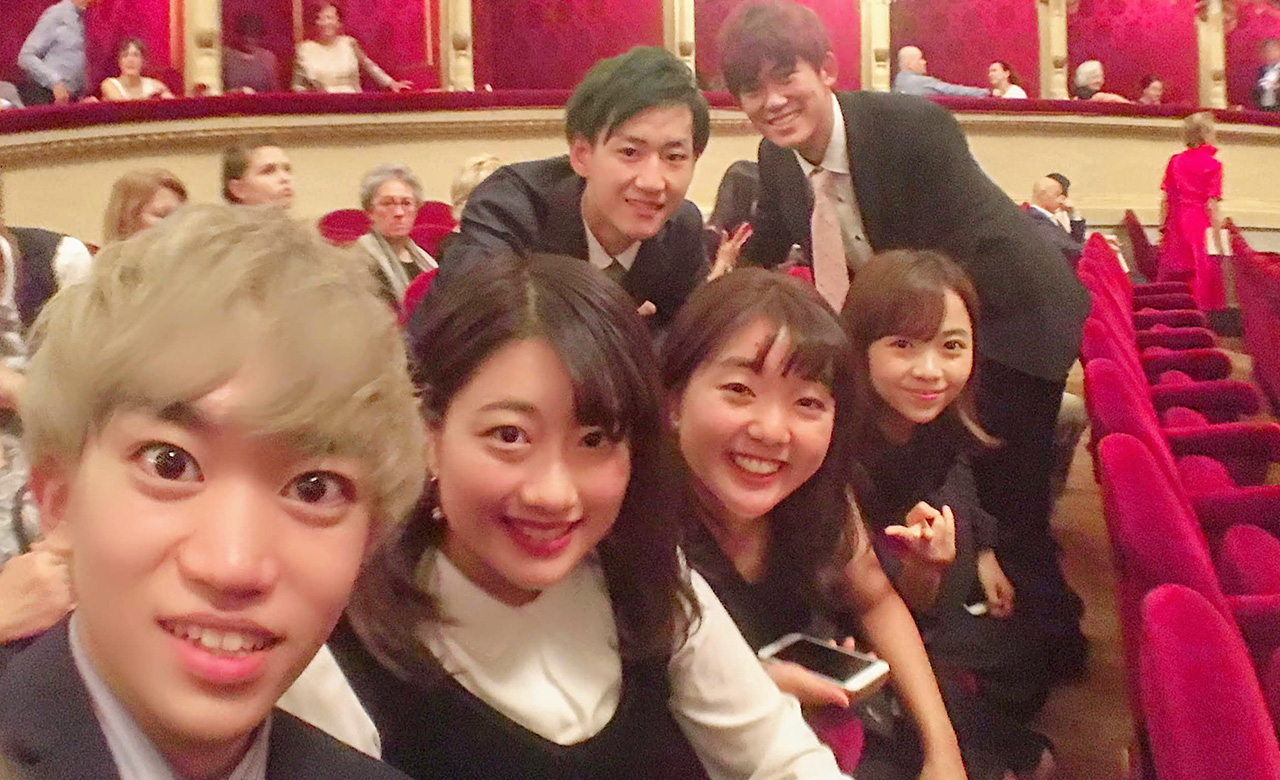

9月のイタリア訪問では昨年度と同様に、ミラノに5日間、ベルガモに5日間滞在しました。ミラノでは、JETROミラノ事務所の所長や、JTBミラノ支店の副支店長からイタリアの観光産業についてのお話を伺いました。また、メンバーが手分けして、ミラノの観光名所にてイタリア観光での利点、問題点などをミラノ大学の学生と共にインタビュー形式で調査しました。さらに、現地調査に加えてスカラ座にてオペラ鑑賞も体験し、イタリアの芸術文化にも触れることもできました。

ベルガモでは、オリオセンター(ショッピングモール)を含む現地でのインタビューに加えて、ベルガモ観光局にてお話を伺い、ミラノとは異なる特性を持つベルガモの観光産業について理解を深めることができました(本訪問はベルガモの地方紙にも取り上げられました)。また、ベルガモ大学では8月に立命館大学を訪れた学生とも再会し、イタリア人学生の日本語クラスの見学に加えて、同クラスと留学生のためのイタリア語クラスで教員、学生に向けてのインタビュー調査を実施しました。日本語クラスでは、本科目の履修生14名が実際に授業に参加し、日本語学習者のイタリア人学生と交流しました。最終日には2年生のプロジェクトメンバーが、「日本における外国人へのおもてなし」というテーマで、ベルガモ大学の学生に向けて英語でプレゼンテーションを行い、観光産業における日本の課題等について聴衆へ向けて発信しました。質疑応答は例年以上に活発で、ベルガモ大学の日本語学習者の日本への関心の強さを再確認する機会となりました。

今年度は例年と異なり、イタリア訪問だけではなく、ベルガモ大学の学生を日本へ受け入れるプロジェクトと2つ開講したことからベルガモでは例年以上に現地の学生と深く交流し、イタリア語、イタリアの文化などに触れることができました。実際にイタリアを訪れ、普段日本では得られない多くの体験をすることができ、収穫の多い現地調査になりました。現在は、2年生秋学期に研究成果物として取りまとめる「研究報告書」の執筆に向けて、継続して調査・分析を進めています。同時に、研究およびコミュニケーションにおいて、英語とイタリア語の重要性を再確認し、語学学習にも力を入れています。さらに、現在本学部に留学中のベルガモ大学学生4名と本学部からベルガモ大学への留学予定者2名を含めた本プロジェクトメンバーの交流も深まっています。

最後に、訪問受け入れに惜しみないご協力いただいた、JETROミラノ事務所、JTBミラノ支店、ミラノ大学、ベルガモ観光局、オリオセンター、ベルガモ大学の諸機関の皆さまには、この場所を借りて厚く御礼申し上げます。本プロジェクト構想の段階において現地とのコーディネート支援をいただき、現在も学生のイタリア語指導をしていただいているCarolina Capasso先生にも深くお礼申し上げます。

日本語文:立命館大学政策科学部政策科学専攻4年生

イタリアプロジェクト・教育サポーター 木村 友紀

JETROミラノ事務所にて、所長およびミラノ大学学生とともに

JETROミラノ事務所にて、所長およびミラノ大学学生とともに JTB Italyの副支店長との食事会

JTB Italyの副支店長との食事会 ミラノ・スカラ座でのオペラ鑑賞

ミラノ・スカラ座でのオペラ鑑賞 ミラノ大学学生とともに調査

ミラノ大学学生とともに調査 ベルガモ観光局にてインタビュー

ベルガモ観光局にてインタビュー ベルガモ大学にてプレゼンテーション

ベルガモ大学にてプレゼンテーション[Introduction to On-site Research Summer Session] Field work done in Italy by sophomore students of Italy Project 2018

In a course “Introduction to On-site Research Summer Session” in College of Policy Science, a group of sophomore students of “Italy Project 2018” made a field research in Italy for 10 days from September 11st to 20th. Fourteen students from this class (13 from Policy Science major and 1 from Community and Regional Policy Studies major) accompanied by two professors (Professor Tabayashi and Professor Kamiko) and a senior student as an educational supporter joined the research field work.

“Italy Project” started in 2016. This year our research theme is “Inbound tourism and plurilingual communication in Japan and Italy”. We divided into two teams, tourism team and communication team. Both two teams are conducting comparative research between Japan and Italy. The tourism team focuses on Italy’s prosperous tourism industry, aims to investigate what kind of policies Italy has. On the other hand, the communication team has interests in plurilingualism, its current development and education system in Italy, enhance the ability of cultivating international talents.

This year College of Policy Science, Ritsumeikan University and Bergamo University concluded an agreement for an exchange program. In August 10 students (nine undergraduate students and one tutor) from Bergamo University visited Japan. We, members of “Italy project 2018” showed these students around Kyoto, Osaka and Nara. During this program students from two universities stayed together in OIC (Osaka Ibaraki Campus) Seminar House, while preparing for the fieldwork in Italy and communicating in Italian, Japanese, and English.

We stayed in Milan for five days and in Bergamo for another five days. In Milan sophomore students have listened to lectures given by the director of JETRO Milan Office and deputy director of JTB Milan Office about tourism issues. Students divided into small groups visited various tourist spots in the city for interviews in order to research advantages and disadvantages of tourism in Italy. In addition, we enjoyed an opera performance at Teatro alla Scala, which gives us access to Italian art and culture.

In Bergamo, students continued fieldwork interview, had meeting with Tourism Office in Bergamo to acquire specific knowledge of tourism in Bergamo. Unlike famous tourist city like Milan, Bergamo keeps seeking new paths for tourists and themselves. Then, we got reunited with 10 students who visited Japan in August. With their sincere help we interviewed 3 groups of people: international students studying Italian, Italian students studying Japanese, and professors who were in charge of the classes. Italy project members joined a Japanese class and had face-to-face interview with Japanese learners at Bergamo University. On last day, sophomore students delivered presentation on their research to the students and professors at Bergamo University. The theme of the presentation is “Omotenashi for foreigners”, which introduces Japanese tourism focusing on hospitality.

This year’s project is different from the past few years. Not only Japanese students visited Italy, Italian students also had chance to come to Japan. The visits provided with more space for Ritsumeikan students to learn about Italy and for Bergamo students to learn about Japan. Besides investigating the research topics, students got to know deeply about history and cultures of Italy during the fieldwork as well. After returning to Japan, students are keenly working on the research report as the final product of the course.

All of us students truly appreciate generous cooperation from JETRO Milan, JTB Milan, students of Milan University, Orio Center, Tourism Office in Bergamo and Bergamo University. We also would like to thank Policy Science Office for their supports and Professor Carolina Capasso in College of Policy Science for teaching us Italian language.

English Version by WANG Siheng, sophomore, Community and Regional Policy Studies,

College of Policy Science, Ritsumeikan University

2018.12.03

Ibaraki Northern Area Project(茨木北部プロジェクト)が現地調査を実施しました

政策実践研究プロジェクト・フォロワー Ibaraki Northern Area Projectでは、茨木市北部地域の課題を洗い出し、課題解決に向けた提案を行うことを目指し、4月から定期的に茨木北部を訪問し、農作業に携わり、また地元の農家や行政の担当者と意見交換をしてきました。9月には茨木北部竜王山荘で合宿をして、現地調査をしました。初日に農家や市民とともに稲刈りや野菜の収穫をして、二日目には地元農家に聞き取り調査を実施し、また実際に野生鳥獣被害にあっている地域や対策を視察しました。最終日には竜王山を登山し、山頂まで登ってきました。本現地調査の様子は大阪府のホームページにも紹介されました。

現地調査の様子

学生(英語基準と日本語基準の1,2回生)が地元農家や市民との交流を通して、茨木北部の地域振興に向けてどのような貢献や政策提言ができるか、引き続き取り組んでまいります。なお、本プロジェクトの成果を2018年12月9日に茨木市里山センターで、お世話になりました地元農家、一般市民、市役所の職員などに研究発表をする予定です。

2018.11.21

日韓合同ワークショップを開催

2018年10月18日、韓国のソウルから国民大学校社会科学大学国際地域学科の大学院生が立命館大学大阪いばらきキャンパスを訪問し、本学政策科学研究科と日韓合同ワークショップを開催しました。本学政策科学部と国民大学校社会科学大学は学部交換留学協定を結んでおり、両者による日韓合同ワークショップは2年ぶり3回目の開催となりました。

今回のワークショップでは日韓両国から7人の大学院生がそれぞれの研究テーマについて報告を行い、両大学の教員や聴衆との間で活発な議論が交わされました。報告者の研究テーマは両大学の学際性の高さを示すように国際政治、文化外交、ODA政策、環境政策など多岐にわたり、幅広い分野の参加者による質疑応答も伴って、研究に対する新たな見地を提供し、他分野への理解も深める意義深いワークショップとなりました。

2018.11.21

東近江市議会主催の意見交換会に藤井ゼミが参加

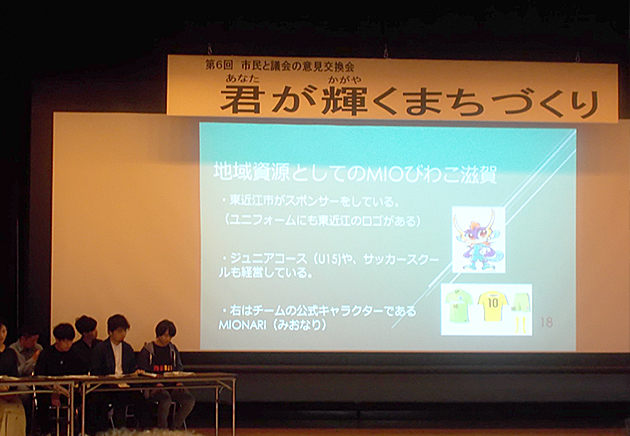

2018年10月20日、滋賀県東近江市五箇荘コミュニティセンターにて、市民と議会の意見交換会が開催され、政策科学部藤井ゼミの学生(4回生3名、3回生4名)が報告とディスカッションに参加しました。

東近江市議会と政策科学部および政策科学研究科は、2017年9月8日に議会改革や議員資質の向上のための連携協力に関する協定を締結しており、今回の意見交換会への学生の参加は、締結後はじめての実施となります。

先の10月4日には東近江市議会の方々に大阪いばらきキャンパスへお越しいただき、当日の進行の確認や学生と議員との意見交換をおこなうなど、秋学期の開始と同時に約1か月間の準備を経て当日に臨みました。

聴覚障害の方約10名を含めた市民約50名が参加した今回の意見交換会は2部構成となっており、第1部では東近江市議会の議会報告と藤井ゼミ学生による報告がおこなわれました。

議会報告では、議会の編成や機能、議員の1年間、市会計予算の概要、常任委員会及び特別委員会の各委員会の紹介など、非常に丁寧な報告となっていました。

藤井ゼミ学生の報告では、「学生からみた東近江市の魅力」について報告がおこなわれました。東近江市の活性化や認知の拡大という視点から、東近江市の魅力をあらためて確認していただきたいと考え、東近江市とその近辺にあるアニメ聖地巡礼などの新たな地域資源や、短期間で爆発的に話題が広がることを意味する「バズる」をキーワードに他市の「バズった!」広報、あるいは地域密着型のスポーツクラブなど、さまざまな魅力を紹介しました。

つづく第2部では、コーヒーやお菓子を囲んだワールドカフェがおこなわれました。ワールドカフェとは機能的で閉鎖的な会議ではなく、オープンで自由な会話を通じ、いきいきとした意見の交換や新たな発想の誕生を期待するブレインストーミングのような手法です。「あなたにとって住みやすいまちってどんなまち!?」をテーマに、1テーブル7~8名に分かれ、10分間を1ラウンドとしておこなわれました。また、第1部と同様にご参加いただいた視覚障害の方々とも手話通訳者を通して積極的に言葉を交わすなど、非常に活発なブレインストーミングがおこなわれました。

学生にとっては、このような場での報告や市民との意見交換会への参加、あるテーマのもとでの聴覚障害の方々との意見交換など、はじめての経験ばかりで少し緊張もありましたが、多くのことを学ぶことができ、大変貴重な経験となりました。東近江市市議会をはじめ、ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。